狄拉克“以美求真”的卓越人生与遗憾

程民治,许雪艳,朱爱国

(巢湖学院物理系,安徽巢湖 238000)

狄拉克“以美求真”的卓越人生与遗憾

程民治,许雪艳,朱爱国

(巢湖学院物理系,安徽巢湖 238000)

简要介绍著名物理学家狄拉克的成才之路、步入理论物理学殿堂所作出的卓越贡献,以及他忠贞不渝地对科学美的执着追求。同时也指出由于他过分地夸大了纯数学的构造在物理学中的作用,而给后人留下的遗憾。

狄拉克;相对论性电子理论;数学美

保罗·艾德里安·莫里斯·狄拉克(Paul Adrien Maurice Dirac,1902-1984)是一位革新人类自然图像的具有现代人文精神的物理学家。他之所以能在现代物理学史上占有极其崇高的地位,一是因为他对量子力学的建立和发展作出了一系列杰出的贡献;二则取决于他那种对自然界行为的深刻、新颖而独到的理解,并能以令人耳目一新的简单优美的数学形式表达出来;三则是他正直而崇高的品格。本文拟就他辉煌的科学人生以及不经意坠入唯数学美的“黑洞”作一简要的评述,籍以告慰先师,激励和启迪后人。

1 、理工专业兼治的成才之路与工作简历

1902年8月8日,狄拉克出生于英国布列斯托尔(Bristol)城的一个书香之家。他的父亲是瑞士人,就在该城的一所贸易高级职业学校教法语,其母是英国人。在父亲的影响下,狄拉克从小就学法语,酷爱数学,并表现出非凡的数学才能。念中学时就自学了许多数学书,甚至学了非欧几何。但少年时代的狄拉克,却对法语不甚感兴趣。每当发现自己不能很好地用法语表意时,就保持沉默。这一早年教育无疑促进了他沉静、内向性格的形成。因此,从童年时代开始,狄拉克喜欢独自一人面对大自然凝思默想。中学毕业后,狄拉克于1918年进入布列斯托尔大学电机系就读,后来又在该校学了两年数学,然后在剑桥大学圣约翰学院当数学研究生,1926年获哲学博士学位。次年他成为圣约翰学院的研究员;1930年当选为英国皇家学会会员;从1932年起担任剑桥大学卢卡斯讲座数学教授,这是牛顿(Isaac Newtorl)曾经担任过的讲席,得到这个讲席是极大的荣誉。1969年狄拉克从剑桥大学退休,任荣誉退职教授。1970年去美国纽约州立大学石溪分校和迈阿密大学理论研究中心工作。1972年任美国佛罗里达州立大学物理系教授。此后,狄拉克参加了一系列理论物理学术会议和活动,并发表了一些重要的学术讲演。

笔者认为,数学的技巧和优美的计算方法对狄拉克日后的成才起着至关重要的作用。如他当年在布列斯托尔大学所学的投影几何,就对狄拉克以后的工作产生了深刻的影响,这主要是指一一对应的方法。他感到这种方法的优点是便于处理具有特定变换性质的洛伦兹变换,而在这些变换和对应之中,他发现了一种数学美。他认定这是一种“有用的研究工具”,将使他终生受益匪浅。但是,工科训练对狄拉克科学思想的形成影响也不容忽视。尤其是使他接受了近似观念,认识到“在现实世界中,方程都仅仅是近似的”[1]。正如他回首往事时所说的:“如果我没有受过这种工科教育”,那么在后来的研究中“必定不会取得任何成果”[1]。

1919年,正值狄拉克步入布列斯托尔大学的第二年,光线在引力场中的偏折已被实验所论证,这使爱因斯坦的相对论得到了广泛的传播。狄拉克因此也立即卷入相对论热之中。他在认真拜读了狭义相对论和广义相对论以及爱丁顿(A.S.Eddington)的《时间、空间和引力》之后,心灵深处豁然开朗,深感应该从一般的四维观点来考虑时间和空间的关系,并对几何学的重要性有了新的认识。从此,爱因斯坦也就成了少年狄拉克心目中的偶像。因为正是相对论使狄拉克进一步深刻领悟到:“所有的自然规律都只是近似的,……是表现我们现有知识状态的近似”[1],并为他日后创立相对论性量子力学奠定了坚实的基础。

2 、迅速步入前沿领域而荣登诺贝尔奖坛

真可谓是时世造英雄。处在青春年华时期的狄拉克,正好赶上相对论和量子力学相继创立的辉煌时代。他凭借着自己坚实的物理学和数学功底,以及非凡的创新能力,刻苦攻关,努力攀登科学的高峰。不仅迅速进入前沿领域,崭露头角,而且从第一流学者成为了一代科学伟人。

狄拉克最引人入胜的成就就是他将相对论应用到量子力学之中。他分析了以往的量子力学的一些所谓研究成果,经不起考验的根本原因全在于它们没有摆脱经典物理的束缚。尔后,他曾大胆断言:将量子力学扩展到微观粒子高速运动中的正确途径,是把它和狭义相对论结合起来。并于1928年1月,成功地创立了相对论性电子理论,提出了著名的狄拉克方程。其重大意义在于:狄克拉为上个世纪20年代量子物理学中原有各自独立的主要实验事实,包括电子的康普顿散射、塞曼效应、电子自旋、磁矩和索末菲精细结构公式等等,提供了一种统一的具有相对论不变性的理论框架,为氢原子的描述提供了一种理想的模型。而且尤为重要的是,狄拉克根据他的相对性电子理论及其方程所面临的严重的负能困难,诚恳接受了韦尔(H.Weyl)和奥本海默(R.Oppenheimer)的建议,并以玻尔(N. Bohr)常说的一句格言自勉:“一个正确陈述的反面是假的陈述,而一个深刻的真理的反面可能是另一条深刻的真理。”[1]破天荒地提出了反物质学说,并由此预言了正反粒子的成对产生与成对湮灭,为物质存在的实物形式和辐射形式的相互转换提供了一种具体机制。随着安德逊(C.D.Anderson)于1932年在宇宙线实验中发现了正电子,布莱克特(S. Blackett)等人又在实验室中证实了正负电子对的产生与湮灭。狄拉克的反物质理论实现了图像、概念、物理解释与实验验证的和谐统一,一举成为20世纪最杰出的物理学理论之一。由此狄拉克所提出的真空图像和反物质概念,不仅彻底摧毁了原子论的自然图像,而且使人们懂得,真空不空,它是一种充满物质实体的存在形式。从而为人类的自然图像的革新和自然观的深刻改变开拓了先河。特别值得一提的是狄拉克的新自然图像,已经成为量子场论和高能物理的图像基础,如果没有这种基础,就难以对微观世界作进一步的探索和研究。狄拉克也因创立原子理论的有效新形式,并以波动力学准确地预测了正电子的存在,而成为1933年度的诺贝尔物理学奖得主之一。

当然,狄拉克在物理学中显赫的业绩还远远不止这些,其他的诸如在量子力学、量子电动力学、量子场论、基本粒子理论和引力场理论等方面,他都作出了重大的贡献。1926年他和费米(E.Fermi)分别独立地提出自旋为半整数的粒子所服从的统计分布规律,即量子统计中的“费米-狄拉克统计”。1927年他又提出二次量子化方法,创立了量子电动力学。1928年与海森堡(W.K.Heisenberg)一起发现了交换相互作用,引进了交换力,并提出波动方程,奠定了相对论量子力学的基础。1931年提出基本磁荷(磁单极子)的假说。1936年建立了自由粒子的广义经典场论。翌年又提出了宇宙学的大数假说,并预言了引力场随时间变化。1958年还提出了引力场量子化理论。这些贡献把量子力学推向了更加成熟的阶段,为现代自然科学的迅猛发展夯实了基础。他所撰写的《量子力学原理》是理论物理学的名著,至今仍然是量子力学方面的一本标准教本。除了于1933年度荣膺诺贝尔物理学奖以外,他又分别于1939年和1952年先后获得英国皇家学会最高奖章和James scott奖金,以及Copley奖。如此等等,不一而足。

3 、一个热切地追逐着数学美的正直学者

狄拉克性格内向,平时沉默寡言,但为人谦和,言谈别有风趣;他热爱科学,追求真理;一心治学,学风严谨,为人师表;他是个独树一帜,从不随波逐流的人。作为一个学者,他不大关心政治,但却极富正义感。对于当时欧洲曾经猖獗一时的宗教蒙昧主义,狄拉克不仅从理性主义的立场出发予以严厉的抨击,而且还为维护社会的稳定而对宗教的社会政治作用进行了有力的揭露。他强调:“宗教是一种鸦片,它使一个民族沉溺于希望的梦景,使人们忘却那些对人民犯罪的不法行为”[1]。相比之下,就使我们不由自主地回想起在人类进入高度文明的20世纪末期,我国居然有个别颇有名气的学者也加入到以“法轮功”邪教组织中,显得多么渺小、荒唐和可笑。

坚信世界的和谐性,是狄拉克矢志不移的科学信念;追求以世界和谐为前提的科学理论的统一性,是狄拉克始终不渝的既定目标。他认为自然界神秘的和谐性一则表现各种现象间的内在联系(如现象上的相同、形态上的对映、性质上的一致、结构上的重复、规律的不变和理论基础的统一)和规律;二则表现为基本自然规律的普遍适用性。狄拉克曾说过,凡是具有普遍性的自然规律都是“近似的”,而对“表现我们现有知识状态的近似”的“最好的出发点是假定物理学务必要建立在优美的方程式上”[2]13。并且在他看来,这里唯一真正重要的条件是,奠定性的方程式应具有触目的数学美。而狄拉克心目中所向往的物理规律的数学美,除了传统意义下数学的精确性、严密性、自洽性、和谐性、统一性、简洁性和奇异性之外,还包括在尽可能广泛的变换群作用下的不变性,即定量的数学对称性。

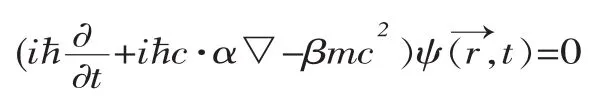

为了运用数学所具有的“不可思议的有效性”(威格拉语),来将原有的各种物理学理论尽可能地加以统一的表述,狄拉克“把力图改正它们作为一项任务”[1]。在玻尔互补原理的启发下,狄拉克认识到经典力学系统和量子力学系统之间应该有一个共同的理论基础,即哈密顿力学。他通过建立量子变换对易子与经典泊松括号间的联系,使经典力学的哈密顿公式体系与海森堡的矩阵力学统一起来,并将矩阵力学有效而迅速地加工成为了一个“和谐简朴美”的理论体系[3]95-96。狄拉克通过引入数普遍变换理论,把矩阵力学与波动力学的形式统一起来,并作了普遍推广,在各种可能的表象之间建立起一种数学上严格的关系。不仅赋予了量子力学的两种表述形式的等价性和自洽的美,而且使非相对论性量子力学成为一个严密的理论体系。他通过电荷共轭概念,使物质世界与反物质世界统一起来。他通过大数假说,使微观世界与宇观世界统一起来。狄拉克所提出的磁单极子理论,还使电磁现象得到彻底的统一。特别令人叹为观止的是,他于1928年提出的形式上极为优美的相对论电子方程,其划时代的伟大意义还远不止上文所述的。该方程用同时满足4个微分方程的4个波函数来描述电子的运动,这种充斥着简单性与对称性之美的数学表述不得不令人拍案叫绝。它不仅为量子力学的发展开辟了崭新的天地,而且使量子力学与相对论统一起来。现让我们一睹它的风彩:

自由粒子的狄拉克方程:

式中,ħ=h/2π;h为普朗克常数;m为粒子的静止质量;c为光速;α,β为与坐标无关的算符:

其中β以(↘)为中心线呈对称性;αx和βy以(↙)为中心线呈对称性;而则以(┼)为基准呈对角对称性,如以上四个表达式中的虚线所示。面对着如此精美的惊世之作,怎能不让人心悦诚服,并为之陶醉倾倒呢?难怪狄拉克宣称:“数学感兴趣的规则也正是自然界所选择的规则”,“基本的物理规律是以美和有力的方式来描述的,这是自然界的基本特征之一”[4]。

狄拉克对于物理学公式、定律形象对称性的追求与成功运用,不仅表现在如上所述的狄拉克方程、真空图像、磁单极子概念的创立三个方面,而且表现在他利用对称波函数与反对称波函数,正确地处理了全同粒子或非全同粒子的多体波函数问题,从而深刻地揭示了统计类型与波函数对称性之间的内在联系[5]。但是,狄拉克最看好和最擅长的是利用数学对称法,即变换不变性方法,来紧紧地“抓住不变量与变换式之间的矛盾,并通过不断扩大变换不变性来解决二者的矛盾,从而达到改革旧理论,发展新理论的目的。”[6]209早在大学时代就深受了爱因斯坦相对论的四维对称性数学结构巨大影响的狄拉克,敏锐地意识到物理学“进一步前进的方向是使我们的方程在越来越广泛的变换中具有不变性”。[6]209创造性地运用了爱因斯坦关于变换群和物理定律在变换群作用下的不变性概念,一举成功地创立了他的普遍变换理论,即前文中所提及的数普遍变换理论。狄拉克变换理论的精髓在于:它是一个具有多维态矢空间的几何概念。在这个态矢空间中,可以有各种坐标轴。态矢在某轴上的投影就成为某个表象中的波函数。这样,所谓变换无非是这个态矢空间的坐标变换或转动。从这个变换的几何图像来看,量子力学各种表述方法的不变性是十分清楚的。具体地说,它一方面承认观测者在认识上的主观能动性,因为每一个观测者可以任意选择自己认为是方便的表象进行观测;另一方面,它通过各种表象观测所得到的结果完全是客观的,这是一种不变量。这样,变换理论就把各个观测者任意选择的各种表象观测完美地统一起来了。这意味这着自然界的进程是完全客观的,没有什么主观任意性。体现了“美”与“真”的有机统一性。出于对对称方法的力量的钦佩,狄拉克曾将它誉为“理论物理学新方法的精华。”[6]204

正因为狄拉克深信在数学与物理学之间有着深刻的联系,甚至认为数学结构本身可以导致新的真正的物理学发现,所以狄拉克一生“极为欣赏数学美”,执着地追求数学美,大力提倡数学美。一再强调“我想我正是和这一概念(优美的数学)一起来到这个世界的”[1],并说“这种对数学美的欣赏曾支配着我们的全部工作。这是我们的一种信条,……这对我们象是一种宗教。奉行这种宗教是很有益的,可以把它看成是我们许多成功的基础。”[7]就在这种坚如磐石的信念的支配下,狄拉克在“没有试图直接解决某一个物理问题”之前,总是努力去“试图寻求某种优美的数学”[5]。他甚至还认为,“很有可能物理学的下一个进展是沿着这样的路线:人们首先发现方程,并且需要若干年的发展以找出这个方程背后的物理思想。”[4]狄拉克认定这样做的结果,就可以在理论研究上独辟蹊径,解放思想,不拘泥于现存的理论框架或实验材料,创造出非同凡俗的科学理论来。可以说上文中提及的狄拉克所取得的每一项举世瞩目的伟大成果,几乎“完全得自于对美妙数学的探索”[8]。其中的另一个惊人之举是:他于1931年提出的基本磁荷假说,就是立足于数学对称性的基础上的。即正如狄拉克自己所言及的是“数学执拗地引向了磁单极子”[9]。进而他还预言了这种带有基本“磁荷”的粒子,存在于携带磁场的管(按:所谓的狄拉克弦)的末端。果然,据最近科学网的有关报道:德国亥姆霍兹联合会研究中心的科研人员,在同本土3所著名的相关高校和英国牛津大学的同仁们的通力协作下,首次观测了磁单极子的存在,以及这些磁单极子在一种实际材料中出现的过程。并且该研究成果被作为2009年十大科学突破之一,发表在9月3日出版的《科学》杂志上。对数学美的执著追求,使狄拉克在准确地预言了正电子存在之后,又一次大获全胜。

由此可见,追求物理规律的数学美,可以说是狄拉克科学美学思想的灵魂。他认为:“凡是在数学上是美的在描述基本物理学方面就很可能是有价值的。这实在是比以前任何思想都要更加根本的思想,描述基本物理理论的数学方程中必须有美。”[10]1-2反之,在狄拉克看来,如果物理定律在数学形式上不美,那就是这种理论还不够成熟,说明理论有缺陷,需要改正。甚至他还认为,有时候数学形式的美要比理论与实验的拟合更加重要。因为数学美与普遍的自然规律有关,而理论与实验的符合常常和一些具体的细节有关。而这些细节的存在,有可能使规律不能以纯粹的形式出现。所以,我们在进行理论研究时,只能根据不同的情况灵活加以考虑,而不应该完全拘泥于与实验的符合而影响对基本自然规律的表述。但是,即便如此,狄拉克并非是一个唯美主义者。因为在狄拉克看来,就物理学与数学的关系而言,物理学居首位,数学只不过是一种表述工具而已。现实的物理世界要比单纯的逻辑结构更有意义。因此,数学美决不是理论正确与否的决定性标准,决定性标准在于实验。虽然他深信磁单极子理论是优美雅致的,可他还是客观地说:“磁单极子存在与否,只能由实验来肯定。”[2]13狄拉克还在《量子力学原理》一书中告诫我们:“应当学会在自己的思想中能不参照数学形式而掌握物理概念,并尽可能地了解数学形式的物理意义”[4]。

海森堡说:“美对于发现真的重要意义在一切时代都得到承认和重视”[11],并引用了一句拉丁格言“美是真理的光辉”[11]。性格内向孤僻、习惯于独自一人面对着大自然凝神默想的狄拉克,正是借助于数学美的光辉,借助于它的照耀来认识真理的。并凭借着他“敏锐的科学美感直觉洞察力、高超的形象思维与逻辑思维兼容互补的能力”[5],攻克了现代物理学所面临的一个又一个的难题。杨振宁曾以“神来之笔”、“秋水文章不染尘”,以及“性灵出万象,风骨超常伦”[12],对狄拉克敏锐的科学洞察力及其成果的美学价值和坚持真理的精神,作了生动而形象的比喻:一是狄拉克“以美求真“的科学创新方法论所取得的系列成果,给人们所带来的心悦诚服的审美享受;二是通过其理论美妙的数学结构直达宇宙奥秘的绝招;三是不顾当时世界一流的物理学家的冷嘲热讽,始终坚信他的相对论电子方程,而最终获胜。

狄拉克以其60余年的理论探索,深刻地影响了当代物理学的发展;而且他深邃的科学美学思想和科学臻美方法论,也已成为人类思想宝库中的一份极其宝贵的科学哲学遗产。它必将对21世纪理论物理学发展的模式,产生不可估量的深远影响。

4、纯数学构造留给后人的遗憾及其启示

综上所述,我们不难发现,狄拉克曾强调过物理学比数学更重要,判别物理理论正确与否的决定性因素是实验而决非是数学美。从这个角度看,他是一个实证论者。但是,后来狄拉克在认识论上的一时疏忽,也留下了深深的遗憾。由于他在勇攀20世纪物理学高峰的艰难历程中,始终执着地追求数学美而屡建战功,使他在思想上不经意地导向了更多地从自然本体论的意义上对数学进行理解,潜移默化地形成了他所特有的数学信念,过分地夸大了纯数学方法在揭示自然本体中的作用,从而自觉或不自觉地导致了在他的认识论中,植入了一种唯理论的成分。我国著名的哲学家范岱年先生曾对唯数学美者作过这样严厉的批评:他们往往“把形式、数学对称性说成是万物的始源,物质消失了,只剩下形式和数学对称性,这就滑向柏拉图的客观唯心主义了”[13]。笔者认为,崇尚这样的数学信仰,如果稍不留意,极易使人坠入远离实验的“黑洞”。关于这种无视于经验事实或在实验证据尚不充分的情况下,只依赖于数学这个人类心智的产物,试图去揭示自然界内在规律而使人误入歧途者,在物理学史上屡见不鲜。如爱因斯坦和海森堡,在他们的后半生都分别致力于“统一场论”和“量子统一场论”的研究。其中爱因斯坦力图基于事物的时空特征——物质场的几何化,来构建他的这一理论,从而使引力场与电磁场这两种不同类型的场论得到统一。但是,鉴于他始终抱着纯思辨的方法求科学的态度,坚守宏观及宇观时空运动的科学哲学观念图式,加之当时人们还尚未发现强和弱这两种更为深幽的微观粒子相互作用力,其结果导致了爱因斯坦的晚年遭到了失败的悲剧性命运。而海森堡则试图从一个非线性的宇宙方程中推导出各种基本粒子的存在和性质,而忽略了组成原子的质料,即不去考察光子、轻子、强子这三大类型的粒子之间质的差别,而致使他的基本粒子统一场论,并没有取得多少有实质性意义的成果而最终被人们所扬弃。科学大师们诸如此类的沉痛教训,务必要引起我们高度的警觉。因为“美学冲动的表示”绝非是常胜将军,数学仅仅是物理学家用于探索外部世界的一种抽象的形式化的语言工具,它本身绝不能对客观世界进行直接的反映,其中并不具有任何的经验内容。物理学家只有卓有成效地使用了数学这种认知结构,才能对自然界作出准确贴切的描述。唯有实验才是科学获得生命的源泉,这是一条不可抗拒的铁律。

狄拉克在其使用的数学工具的可靠性同物理直觉的数学证明上,达到了巧妙、完美有机的结合,使他成为当年物理学革命中的一位佼佼者和幸运儿。虽然在他的科学方法论中含有明显的唯理论成分,但这既可以理解,也丝毫不会影响他的伟大形象。然而,狄拉克的这种仅凭纯数学美的构造,居然达到了对自然本体深层次规律的掌握,实属凤毛麟角,切不可以蠡测海。所以,1954年度诺贝尔物理学奖得主玻恩(Max Born)指出:“我给那些想要掌握科学预言艺术的人的建议是:不要依靠抽象的推论,而要依靠经验事实去破译自然的秘密”[14]44,此言极是。

[1]曹南燕.狄拉克:革新人类自然图像的一代宗师[J].自然辩证法通讯(京),1982,(6):66-75

[2]王福山.近代物理学史研究[M].上海:复旦大学出版社,1983

[3]张相轮,程民治.物理科学美论[M].西安:陕西教育出版社,1994

[4]D.J.Gross.在前沿的物理学和数学[J].郑希特摘译.世界科学,1990,(3):1-4

[5]程民治.沉醉于科学美的物理学大师——狄拉克[J].大自然探索,1999,(3):89-93

[6]王宏金,程民治.物理科学臻美概论[M].济南:山东教育出版社,1996

[7]P·A·M·狄拉克.回忆激动人心的年代[J].科学与哲学,1981,(6-7):193-197

[8]狄拉克.美妙的数学[J].自然科学哲学问题丛刊,1983,(4):5-11

[9]陈建涛.论科学认识数学化的内在原因[J].哲学研究,1988,(7):69-76

[10]P.A.M.Dirac.Symmetries in Science[J].Princetion,1980,1-11

[11]W·海森堡.精密科学中美的含义[J].曹南燕译.自然科学哲学问题丛刊,1982,(1):40-47

[12]杨振宁.美与物理学[J].浙江大学学报(社科版),1998,(3):1-8

[13]范岱年.试论海森堡的哲学思想[J].哲学研究,1981,(1):69-75

[14]Max Born.Experiment and Theory in Physics[M]. Dover Publications,INC.,1956

N03

A

1009-9530(2011)01-0047-05

2010-11-08

巢湖学院自然科学基金资助项目(XLZ-200402)

程民治(1945-),男,安徽绩溪人,巢湖学院物理系教授,主要从事物理学史、理论物理和科学哲学的教学或研究工作。许雪艳(1976-),女,安徽宿州人,巢湖学院物理系讲师,主要从事普通物理的教学与研究工作。