略论明代山东藩王的藏书文化

张 弘 董文强

略论明代山东藩王的藏书文化

张 弘 董文强

明代山东藩王的藏书以其数量大、种类多、特色鲜明、质量上乘等特质,在山东乃至全国的私人藏书体系中占据了重要位置,从而在保存和传承历史文化典籍,推动学术与文化发展等方面,发挥了一定作用。这种良性局面的形成,是与当时山东地区经济、文化的发展,藩王的特殊政治境遇,优厚的经济待遇,以及良好的文化教育等,存在着密切的关联。

明代;山东藩王;藏书文化

一、基本情况

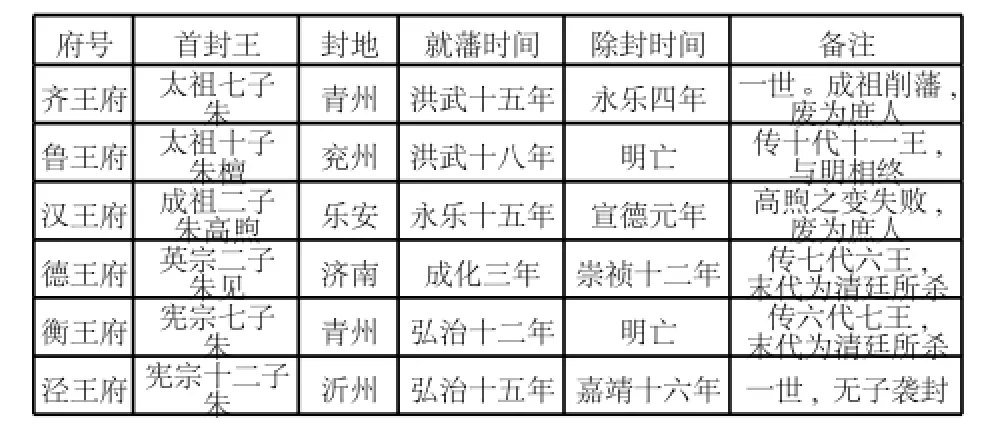

(一)藩王分布

为确保朱氏皇朝长治久安,明朝实行除太子外诸子封藩镇地,以夹辅中央。“据统计,终明一代270余年,皇族子弟封王者有62人,其中真正建藩的50人。在50个王府中除因罪夺爵,无子封除之外,有28个藩府与明王朝相始终。”[1]山东因其特殊的地理位置,先后有六位宗室亲王分藩山东。现据有关史料,列表如下。[2]

府号首封王封地就藩时间除封时间备注齐王府太祖七子朱青州洪武十五年永乐四年一世。成祖削藩,废为庶人鲁王府太祖十子朱檀兖州洪武十八年明亡传十代十一王,与明相终汉王府成祖二子朱高煦乐安永乐十五年宣德元年高煦之变失败,废为庶人德王府英宗二子朱见济南成化三年崇祯十二年传七代六王,末代为清廷所杀衡王府宪宗七子朱青州弘治十二年明亡传六代七王,末代为清廷所杀泾王府宪宗十二子朱沂州弘治十五年嘉靖十六年一世,无子袭封

由此可知,齐王、汉王、泾王或因罪废为庶人,或无子袭封,仅一世而除封,存世较短;存续时间较长的山东藩王,有鲁、德、衡三藩。

(二)藏书等简况

明代李开先的《李中麓闲居集·张小山小令后序》录有:“洪武初年,亲王之国必以词曲一千七百本赐之。”[3]另据史载,明太祖还多次御赐书籍予诸王。洪武六年(1373)三月癸卯,颁《昭鉴录》于诸王;洪武二十四年(1391)六月甲戌,赐诸王《史记》、《元史》、《资治通鉴》;洪武二十六年(1393),赐予诸王《永鉴录》。[4]这些赐书为山东诸藩王的藏书奠定了较好的基础。此后,历代皇帝多有赐书之举,加之诸藩王的其他藏书活动,藏书量渐趋宏富。与其他省份藩王相比,山东诸藩府的藏书数量虽不是最多,但也是颇具规模。现略作梳理,以观其状。

齐府:除太祖两次遍赐诸王《昭鉴录》、《史记》、《元史》、《资治通鉴》和1700本词曲外,洪武十七年(1384),获御赐《大明清类天文分野书》。[5]明代叶盛《水东日记》还记有一书可寻:“张文忠公养浩全集有欧阳圭斋序,今在故副都御使云中孙廷瑞家,盖齐福旧物,廷瑞得之青州府中。”[6]但经过建文、永乐两朝的削藩,齐王最终在永乐四年(1408)被废为庶人。其藏书和刻书活动没有更多的史料以供考证。不过,仅就所获赐书来看,其藏书量已较可观。

鲁王府:洪武二十二年(1389)前,其藏书有文可考者有洪武初年的1700本词曲和洪武六年的赐书。史载朱檀“好文礼士,喜诗歌”,[7]其藏书量想必较为丰富,这由其随葬图书可见一斑。其随葬书籍中皆为元刻本,共7种21册:《朱子订定蔡氏(书)集传》6卷3册,《增入音注括例始末胡文定公春秋传》30卷6册,《四书集注》19卷2册,《少微家塾点校附音通鉴节要》60卷5册,《朱文公校昌黎先生文集》52卷5册,《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》36卷2册。[8]洪武朝后,鲁府多次获得御赐书籍,主要有成祖赐《圣学心法》;[9]武宗赐《四书集注》、《唐三体诗》;[10]世宗赐《四书集注》、《孝顺事实》、《为善阴骘》、《四书大全》、《四书》、《性理大全》、《通鉴》。[11]在山东诸藩中,鲁府刻书亦不后人。明代周弘祖《古今书刻》录有《群书钩玄》、《西游记》、《蓬莱图》等4种。[12]但周弘祖生活于明代嘉靖、弘治年间,其记录的有明一代的刻书并不完备。有研究者认为,“鲁藩府嘉靖以迄万历,鲁王府先后刻书,有题敏学书院,或称承训书院,或称三畏堂,其见著录者凡十三种”。[13]但近人张秀民在考察诸方资料著成的《中国印刷史》中则认定为14种,分别是(宋)杨万里《诚斋易传》22卷、(宋)张先生校正《杨宝学易传》20卷、(明)任瀛《翰林古文钞》、(晋)葛洪《抱朴子》70卷,《西游记》、《蓬莱图》、(元)高耻传《群书钩玄》12卷、(元)《萨天锡诗》、《金精直指》1卷、(梁)刘勰《文心雕龙》、《海岳灵秀集》22卷、《鲁藩望洋诗稿》、(明)刘应泰《鲁府秘方》4卷、《龚廷贤禁方》。[14]鲁府后人还充分利用藏书资源,著书立说。这突出地表现在史学与文学领域。在史学领域,有朱当眄的《宫省览声录》(专考历代年号)、《明朝典故集遗》;在文学领域,有巨野王玄孙朱观的《济美堂稿》、《海岳灵秀集》。而万历《兖州府志·艺文志》中则录有鲁府后人的诸多诗作。[15]上述刻书与著述对丰富其藏书颇有裨益。

汉王府:与其他藩王一样,汉王也多次受御赐内府书籍。永乐七年(1411)受成祖《圣学心法》;永乐二十二年(1426)获《皇明祖训》。[16]有研究者称,“高煦家多藏书,撰有《拟古感兴诗》1卷(在宣德元年之前,内僚为其镂板)。”[17]

王府:德王“家多赐书”。[18]朱见勤于刻书,据《古今书刻》记载,府刻书有6种:《舜泉歌》、《云庄乐府》、《儒门亲事》、《张文忠家训》、《小学》、《张文忠诗集》。[19]这只是嘉靖、弘治以前的刻书情况,统计数据并不完备。张秀民则记府刻有:《药师本愿功德宝卷》、《汉书白文》(100卷)、(梁)《昭明太子文集》、《舜泉歌》、《儒门亲事》(15卷)、(元)张养浩《云庄乐府》、《张文忠家训》、《张文忠诗集》、《小学》等9种。[20]其中“《药师本愿功德宝卷》首有彩图,为现存最早宝卷之一”;《汉书白文》印刻也极为考究,为后世所珍视。[21]

二、主要特点

(一)藏书数量大

清代叶德辉在评价明代藩王的藏书情况时,尝言:“大抵诸藩优游文史,黼黻太平。修学好古,则河间比肩;巾箱写经,则衡阳接席。”[30]将明代藩王藏书与汉代河间王、南齐衡阳相提并论,足见其藏书宏富。明代山东藩王虽非藩王藏书之冠,但后世多以“家多藏书”称之;虽不能与周、晋齐肩,但足可与辽、秦、徽、郑等府并论。恰如张秀民所说:“明私家藏书以诸藩为最富,以其得自内府之颁赐。周府、衡府、徽府、江宁府,各有书目。弋阳端惠王朱拱,南昌奉国中尉朱统,衡恭王朱,各聚书十余万卷。……高唐,庐江王见并以藏书著称。”[31]在山东藩王中,衡恭王、高唐王因其藏书之富而榜上有名。其他诸府,亦不后人。加之诸府勤于刻书及数量可观的著述,使其藏书数量较大。

(二)藏书种类颇丰,地方特色鲜明

如上所述,明代山东诸藩府所获赐书目、所刻之书和所著之书的种类繁多,主要有以下几类:1.儒家经典:《四书》、《四书大全》、《四书集注》等; 2.史家著述:《史记》、《资治通鉴》、《元史》等; 3.训典方谟:《昭鉴录》、《孝顺事实》、《皇明祖训》等;4.文学著作:御赐词曲1700本,其他文集《衡藩重刻胥台先生集》、《洪武正韵》、《张文忠诗集》等;5.医药典籍:《摄生众妙方》、《急救良方》等;6.启蒙读物:《小学》等;7.政书:《洪武圣政颂》、《皇明政要》等。[32]藏书不仅经史子集都有所涉及,而且一些医学等实用书籍也有涉猎,种类不谓不富。其中既有宋元善本、内府精善之本,又有本府设肆自刻之书;既有明代以前的著述,也不乏当时士人之作。不仅如此,诸藩府藏书还颇具地方特色。在儒家文化源地驻封,诸藩王的藏书业多受其熏染,对齐鲁海岱文献典籍的收藏多有侧重。例如,巨野王玄孙朱观“尝辑山东诸家诗《海岳灵秀集》”。[33]又如,德府所藏张养浩所著《云庄乐府》、《张文忠家训》、《张文忠诗集》等。[34]

(三)藏书质量上乘,刻书尤为精善

山东诸藩王所获赐内府本,多为宋元善本,其精善程度无需赘言,为后世藏家所推崇。除此之外,诸藩府的藏书多是本府以所获赐书为底本而翻刻和抄录的,其工艺也十分精妙。正如有的研究者所评价的那样:“明代官刻的书以藩府所刻为最好”。[35]仅举其一二,以窥全貌。嘉靖年间,府最乐轩所刻《汉书》,“为苏州良工所雕,所用纸墨,多选料,印刷装背,极为考究,大字宽本,蓝绫包背装,近似内府本,明刻之最精者”。[6]嘉靖二十三年(1544),鲁府所刻《张先生校正杨宝学易传》,《藏书群书经眼录》中称其“刊印极精”。诸藩府的抄本也十分考究。前述王士所得衡府高唐王散于市的藏书《玉楮集》、《左氏传说》,都是手抄本。其“纸墨俱佳,流传绝少,极为珍秘”。[37]

诸藩府刻抄的书籍之所以多精雅,主要有以下几点原因:首先,诸藩府多获御赐内府本,依此为翻刻底本,具备精良的基础。其次,诸藩王有“特殊的政治生态,游离于统治与被统治阶级之间,享有着极大的政治和经济特权”。[38]朝廷给予其丰厚的待遇,配有专门的官署,有较为专业的翻刻机构,具有翻刻的财力和物力。其三,诸藩王大多勤于读书,工于书法,喜好藏书,务求精善。其四,明代印刷术已得到了长足发展,达到了较高的水平,为诸藩王刻书提供了一定的技术支撑。最后,诸藩封地在孔孟之乡齐鲁大地,受其尊学尚文、重藏喜著传统的熏染。如鲁府封地在孔子故里曲阜紧邻的兖州,此地重礼崇义,尊贤尚亲,“鲁多君子,匪自今矣。岂非高皇帝之大训与周孔之遗风哉?”[39]其地图书收藏蔚然成风,潜移默化的影响不可小觑。

(四)藏书之中,多有著述

明代皇室极为重视教育,诸藩王的子孙由此也多受到良好的培养,往往具有较高的文化素养。他们藏书多非为了装点门面,而是以藏养读,藏以济学,以便亲自著述。新乐王博雅善文辞,搜求诸藩所作,编纂成《绮合绣扬集》,撰有《衡府书目》、《洪武圣政颂》、《皇明政要》、《丁巳同封录》各1卷。衡恭王朱“撰有《篆字便于搜索》四卷,《岁寒摘稿》若干卷”。[40]衡府高唐王朱厚撰有《琴谱瑟谱》1卷,等等。

三、作用与影响

其一,保存和传承了历史文化典籍。首先,明代藩王的藏书不仅藏量宏富,而且藏书的质量也非常精雅。这在客观上担负起古典文献的保存和传承的历史责任。其次,由于其特殊的社会地位和充足的财力、物力,明代藩王使有明一朝的藏书有增无减,多没散失,极大程度地保存了历史文化典籍,避免了一般私家藏书通常因财力或子孙不孝,造成毕生集藏在身后多外失无存。再次,明代诸藩王多具有较高的文化素养,坚持以藏养读,勤于刻抄。其刻书、抄书之举,使文献典籍流传的数量和速度都有所提升,在一定程度上缓解了典籍孤本传世易于亡佚的弊病,使宋元孤本得以留存于世,为后世藏书家和学者所得,流传至今。不仅如此,诸藩王的翻刻底本和翻刻的质量都堪称精良,为世人的翻刻、学习、校雠研究提供了较好的版本。其藏书活动在保存我国重要文献资源方面做出了不可替代的贡献,从而在我国藏书文化史上占据一定的地位。

其二,广交士人,在一定程度上推动了山东地域的文化发展。明代山东的诸藩王大多以读书、藏书、著书为韬晦免祸之计。其优越的经济待遇和丰富的藏书,使诸藩王有条件读书问学,刻抄著述。如上所述,诸藩多有数量不等的著述。有的藩王,如衡府新乐王朱载玺可谓著作等身,而他撰的《衡府书目》还丰富了明代的目录学。另外,诸藩王多与当时的文人学士交往,使其藏书得以在较广的范围内流传。明代山东诸藩多好文史,又多处于历史名城、交通便利如曲阜、青州、济南等地。这为藩王与明代山东文士交往提供了一定便利条件。诸藩王修书院、建诗社、交文士,史载鲁府中朱观、朱观美“所交游贤士大夫几遍海内”。[41]其藏刻之书为学林提供了极为珍贵、丰富的研究材料和佐证,促进了当时和后世的学术发展,也在一定程度上推动了山东地域文化的演进。明亡后,明代山东诸藩王的藏书多散于市,虽有亡佚,但大部分图书为后世藏书家所得,继续发挥着历史作用。

[1]曹之.中国古籍编纂史[M].武汉:武汉大学出版社, 1999.296.

[2][7][28][29]张廷玉等.明史[M].北京:中华书局, 1974.3557-3660.3575.3641.3641.

[3]山东文献集成编纂委员会.山东文献集成(第3辑) [M].济南:山东大学出版社,2009.24-337.

[4][5][11][16]曹之.明代皇帝赐书藩王考[J].山东图书馆学刊,2010,(4).

[6]【明】叶盛.水东日记(卷8)[M].北京:中华书局, 1980.93.

[8]山东省博物馆.鲁王朱檀墓发掘纪实[J].文物, 1972,(5).

[9]黄彰健.明成祖实录(卷88)·永乐七年二月甲戌条[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1968.

[10]黄彰健.明武宗实录(卷22)·嘉靖二年正月癸卯朔条[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1968.

[12][19]【明】高儒,周弘祖.百川书刻古今刻书[M].上海:古典文学出版社,1957.377.376.

[13][17][25][27][37][40]王绍增,沙嘉孙.山东藏书家史略[M].济南:山东大学出版社,1992.53.55.78.79-80.89.77.

[14][20][31][32][34]张秀民(韩琦增订).中国印刷史[M].杭州:浙江古籍出版社,2006.296.305-306.377.296-308.305-306.

[15][22][23][24]【明】杜思修,冯惟讷.青州府志(嘉靖)(天一阁明代地方志选刻本)[Z].上海:上海书店1965 (影印版).

[18][21][36]黄建国,高跃新.中国古代藏书楼研究[M].北京:中华书局,1999.326.327.327.

[26]傅璇琮,谢灼华.中国藏书通史[M].宁波:宁波出版社,2001.656.

[30]【清】叶德辉.书林清话(附书林余话)[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998.105.

[33][39][41]【明】于慎行(朱泰修).兖州府志(万历) [Z].济南:齐鲁书社,1984(影印版).

[35]吉少甫.中国出版简史[M].上海:学林出版社, 1991.387.

[38]张凤霞,张鑫.明朝宗室藏书文化[J].东岳论丛, 2010,(7).

张弘,济南大学历史与文化产业学院教授,历史学博士(邮政编码 250022);董文强,山东师范大学历史文化与社会发展学院历史学硕士研究生(邮政编码 250014)

G122

A

1672-6359(2011)02-0055-04

(责任编辑 曹连海)