苏联专家与焦作中马村竖井建设

李 洋

(北京大学 历史学系,北京 100081)

苏联专家与焦作中马村竖井建设

李 洋

(北京大学 历史学系,北京 100081)

焦作中马村竖井是20世纪50年代苏联援助中国的156项工程之一,是焦作地区苏联专家人数最多、指导建设时间最长的一项工程。1955年到1958年间,苏联专家在援助中马村竖井过程中曾经发挥过重要作用,同时专家也带来了消极影响,导致了竖井1958年两次淹井事故的发生。两国关系恶化后,苏联专家陆续撤走,这给了中国方面独立自主的机会,最终依靠中国人的智慧和力量制服了英国、日本和苏联三国工程技术人员都无法制服的煤矿地下水灾害。焦作中马村竖井于1970年简易投产。

苏联专家;焦作中马村竖井;客观评价

焦作市是河南省西北部的重要工业城市,全市煤炭资源丰富,有“煤城”之称。焦作煤矿开采历史悠久,建国初期是河南省最大的也是最老的煤矿。中马村竖井作为20世纪50年代典型的苏联援华企业,位于焦作市东郊距市区8公里太行山南麓冲积坡地上,1953年9月被燃料工业部选定为苏联援华的156项重点项目之一。中马村项目作为河南省唯一入选156项重点工程的竖井工程,计划在1955—1959年完成,设计年产煤 90万吨[1]341。相比其他地区而言,中马村竖井具有煤质优良、勘探基础好、交通便利和国家政策扶持等优势。竖井在苏联的援助下将实现全部生产过程高度机械化和自动化,“作为整个中南地区第一个现代化矿井,它建成后将对国家经济建设帮助巨大”[2]。本文将从苏联专家角度论述他们对中马村竖井援建的具体过程,并对他们在焦作地区的活动作出客观评价。

一、焦作中马村竖井建设的苏联背景

1953年,国家开始实施“一五计划”,苏联开始派遣专家到我国的156项重点项目基地进行技术指导。1955年2月,苏联驻国务院各部的专家23人先后来豫考察,随后部分苏联专家陆续抵达项目单位[3],至1959年在豫的苏联专家有134人。这一时期的苏联专家绝大多数技术水平较高,对工作认真负责,愿意传授其先进技术和管理经验[4]71-72。

至于中马村竖井作为实行“一五计划”以来在焦作矿区建设的第五个矿井,“它将按照苏联最先进的技术装备起来,生产过程全部是高度机械化和自动化。该竖井从资料的搜集、设计、施工、安装直到开工生产,都要在苏联的全面援助下建设起来”[5]。因此,焦作中马村竖井的专家既是焦作地区人数最多的,也是专家亲自指导建设时间最长的工程。

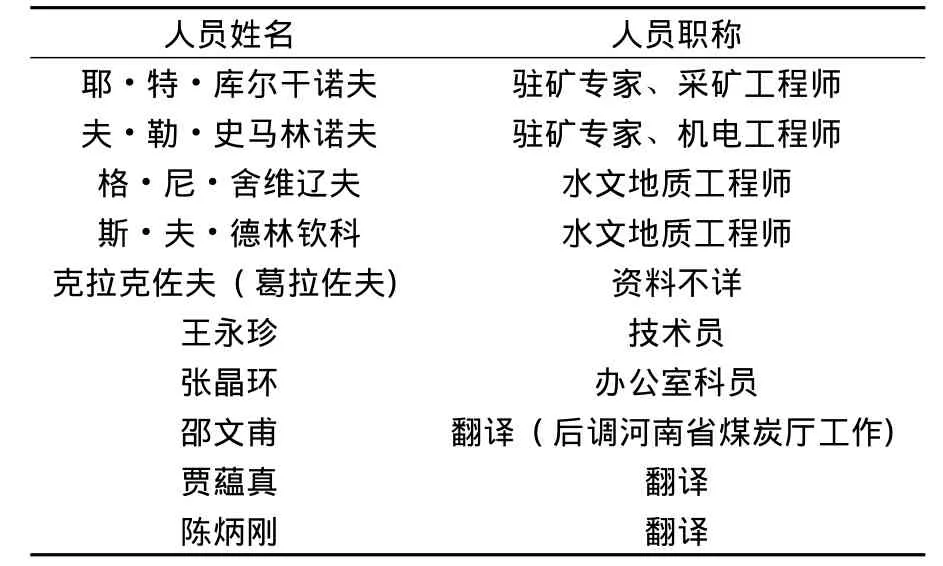

那时,中央人民政府经常下发通知、指示,就如何发挥专家作用问题作详细规定。因此,竖井班子领导对专家问题很重视,专门成立专家办公室,配备大量协助人员,包括办公室科员、俄文翻译和技术人员。他们的工作是协助专家日常工作,同时向专家学习专业技术,并接受有关领域技术培训。另外,中方还根据实际为专家安排了条件很好的住所和当时只有级别较高干部才能使用的小汽车。焦作矿务局领导另派专门人员负责专家保卫工作,以防止意外发生。专家办公室人员情况详见表1。

竖井开工前,燃料工业部苏联专家组多次来到焦作矿区,深入生产一线,帮助矿井恢复建设。在工作中,苏联专家发挥了很大的作用,对矿区工业生产的恢复和发展起到了积极的推动作用。专家组帮助焦作建设起4个矿井,特别是帮助淹井多年的39号井恢复生产。

表1 中马村竖井苏联专家办公室人员情况表

39号井是建国前英国福公司开采的矿井,该井曾多次被淹,建国之初仍全井淹没。1951年11月下旬,燃料工业部部长陈郁率苏联专家组到达焦作后,采用先进技术,仅用15天时间就排完了39号矿井井筒的全部积水,使整个矿井建设工程较原计划提前7个月。1954年12月20日,该矿移交生产。在39号井被淹的30多年间,英、日两国工程师都无法解决这一难题,却被苏联专家轻易解决,创造了苏联专家治水 “奇迹”[6]81-82。

二、焦作中马村竖井的建设过程

根据双方协议,工程建设分为选择厂址、搜集设计基础资料、确定企业的设计任务书、进行设计(苏方担负70% ~80% ,中方担负20% ~30%)、供应设备 (苏方供应设备总量50% ~70% ,中方担负30% ~50%)几个阶段[7]。

1953年,中方地质人员与苏联专家开始对竖井地质状况进行调查。调查前,“苏联专家亲自帮助布置钻孔分布钻眼的位置,保证钻孔分布,这不仅提高了搜集地质资料的效率,而且钻孔的质量也大有提高,大大减少了国家投资”。调查开始后,“设备上用的是苏联精造五百米钻机,施工中苏联专家又亲自来焦作三次,检查和指导实际工作,提出众多合理建议,帮助改进施工管理、设备安全和记录工作,提高钻探管理水平”。在中方技术人员和苏联专家努力下,在较短时间内就探明了煤田储量、地质和水文情况,保证了资料的完整、正确和及时[5]。随后,燃料工业部煤矿管理局工程师沈尔炎与苏联专家先后编制完成《中马村井田地质报告书》[6]82。

1954年3月,中南第一地质勘探队编制完成《中马村井田地质精查报告书》;5月,燃料工业部煤矿管理局与苏联煤矿工业部矿井设计总局列宁格勒设计院在北京签署设计《中马村竖井计划书》;9月27日,中南第一地质勘探队向专家提交《中马村井田水文地质报告书》;12月,苏联煤矿工业部矿井设计总局列宁格勒设计院院长A·M·什维尔尼克、总工程师A·M·墨特茨和设计总工程师K·H·考然诺夫等参照中马村煤田地质、水文勘探材料,经过8个月设计,完成了矿井设计方案。随后,专家向中方提交《焦作中马村竖井初步设计说明书》和设计图纸、设备清册等资料,全套设计费用累计531358元。截至1955年3月底,中方先后收到这些资料,此后矿井进入准备建设阶段[8]125。

1955年9月20日,竖井举行隆重的动工仪式;10月4日,副井井筒开工,驻矿专家采矿工程师耶·特·库尔干诺夫、机电工程师夫·勒·史马林诺夫等到达焦作,帮助竖井建设。1956年10月18日,竖井通风立井开始施工。中马村竖井的地质构造极为复杂,井筒施工必须穿过较大的含水层。针对这一问题,苏联专家库尔干诺夫建议改掘砌平行作业为单行作业,并采用壁后注浆法掘进;涌水较小地段,采用料石砌壁。这个建议不仅加快了施工速度,而且还节约了大量钢材和水泥[9]139。

1958年3月23日5时许,竖井在井下掘进临时水仓时,煤层底板发生突水事故,涌水量达105立方米/分钟,造成经济损失134.6万元[8]126。面对这种复杂情况,已奉命回国的采矿工程师耶·特·库尔干诺夫马上将车票退回,从哈尔滨及时返回北京[10]。7月初,煤炭工业部派遣的由采矿工程师耶·特·库尔干诺夫、机电工程师夫·勒·史马林诺夫、水文地质工程师格·尼·舍维辽夫和斯·夫·德林钦科等人组成的专家组到达焦作。他们会同郑州煤管局、焦作矿务局、建井工程处等单位在现场分析水源,拟定恢复矿井建设方案。苏联煤矿工业部矿井设计总局列宁格勒设计院根据第一次突水淹井情况,修改矿井初步设计方案。最后,工作组共同研究,决定采取“先堵后排,爆破巷道和加片顶板”的排水方案[11]12。7月17日,矿井开始注浆堵水。8月8日,列宁格勒设计院设计总工程师K·H·考然诺夫和苏联水文地质工程师格·尼·舍维辽夫分别对竖井初步设计提出八点和七点修改建议。在矿井排水期间,机电专家夫·勒·史马林诺夫每天下井指导排水工作,并针对排水设备的故障和采矿专家耶·特·库尔干诺夫一起制订水泵操作规程,这一系列措施对矿井迅速排水、恢复生产发挥了很大作用[10]。

1958年8月11日,矿井开始排水;8月18日,注浆完成;9月9日,矿井积水被排至井底,矿井开始恢复建设。但是,此时矿井迫于形势不得不进行生产“大跃进”,确定争取在1959年5月1日比原计划提前建成投产的目标。10月17日,在掘进井下电机车车库时发生第二次淹井事故,这次淹井使得竖井建设再次中断,这标志着苏联援建竖井工程的彻底失败[8]127。

1961年,国家经济困难,不得不缩短建设战线,中马村竖井“停建下马”。面对复杂的地质状况,苏联专家再也没能制服淹井,并随着两国关系恶化,陆续撤离竖井。撤离之时,他们对矿井宣判“死刑”,认为中马村竖井不能再生产,矿井将被永远废弃。1965年5月,因为当时农业抗旱形势的需要,整个矿井便又开始了重新排水,最终恢复了矿井的建设。“文革”中,矿井的广大职工排除重重阻力,终于使中马村竖井在1970年7月简易投产,这是在被苏联专家宣判“死刑”的情况下,由中国方面自主建设建成投产的[8]129。如今的中马村竖井已经达到年产煤炭100万吨的规模,可说是中国因地制宜、自力更生的结果。

三、对苏联专家活动的客观评价

(一)积极影响

纵观苏联专家对中马村竖井的援助,这里有必要对他们的活动作出客观评价。在苏联专家指导竖井建设的3年时间里,他们在保证安全施工、加快建设速度和节约资金等方面都起过重要作用,专家的积极作用主要体现在以下方面:

(1)专家带来的先进生产经验与技术提高了劳动生产率,为矿井建设节约了大量时间和资金,为克服矿井建设技术难题提供了可靠保障。例如竖井开工不久,专家库尔干诺夫就建议把井筒临时锁口,由水泥改为白灰和沙子,节约水泥40多吨。在注浆时,专家建议把前注法改为后注法,节省前注法一套设备,且效率提高1倍左右,同时也比前注施工简单得多[12]9。再如1956年6月到7月,竖井建设中,井筒掘进要通过较大的断层和含水层,井壁有坍塌的危险,专家提出用混凝土井壁代替料石的建议,并堵住了全部涌水,大大缩短了井筒的施工期限[9]139。

(2)工作认真负责。他们说,人是建设共产主义的宝贵财富,我们要对工程负责,更要对人负责。专家库尔干诺夫一到工地现场,就爬上天输平台,用小铁锤在四周仔细检查,后来发现天输力量不够,立即整改,避免了可能发生的事故。又如专家史马林诺夫发现电缆头中间有锡渣,就赶忙捡出;因为锡渣容易传电,会发生电缆放炮事故。一次机电科副科长向他提问题,他答应解决;第二天他病了,但还坚持写出书面意见,派翻译送到工地[10]。

(3)厉行节约。他们讲,要像爱护眼珠一样爱护国家财产,因为社会主义建设资金是一点一滴地聚集起来的。专家库尔干诺夫看到一根钢丝绳泡在排水沟里,就提出意见,隔天去看,见仍没捞出,就严厉地说钢丝绳这样贵,又非常缺乏,你们为什么不很好地爱护,这些都给全矿人员留下了深刻的印象[12]9。

(4)将知识和技能传授给中方人员,帮助培育了大量管理和技术人才。他们通过讲授技术课、现场指导工作、翻译讲解文献资料等各种方式向中国干部和工人传授知识和经验。专家库尔干诺夫认为,自己早晚是要回国的,最重要的是让大家掌握技术,才算尽到责任。在矿井施工过程中,每遇到关键的工程和比较复杂的技术问题,他都要编写讲义,作专门技术报告,介绍先进技术经验,并协助技术人员编制每一阶段的施工组织设计,并对图纸进行检查,防止返工浪费。在每项工程开工前,他还再三强调要充分做好准备工作,并根据工程特点,召集施工队长和技术人员交底[12]9。

专家的积极指导和建议对矿井建设影响长远,“从机修厂在对机器保养、延长机器使用寿命和提高工活件的精度,以及在1958年‘大跃进’中制造出的许多新产品等成就来看,也是和专家克拉克佐夫以往的帮助指导分不开的”[13]18。

(二)消极影响

从另一方面来讲,在竖井建设期间,专家在设计、施工和对事故处理中也存在着消极影响。苏联方面早就认识到,“到中国考察结果表明,由于人选不当,把一些专业水平不高的顾问派到了中国”[14]70,“有一些苏联专家和科技工作者对中国的成功经验缺乏应有的兴趣,不去分析中国在‘大跃进’过程中国民经济各领域出现的成果,而把自己封闭在旧知识和陈旧观念的狭小圈子里”[15]217。归结起来,专家的消极影响主要有以下几方面:

(1)竖井的设计是在苏联进行的,并未参照中国国情,因而有诸多设计不合理的地方,这给矿井建设带来了不必要损失,尤其是直接造成两次淹井事故。在设计时,矿井水平标高不合理,并不符合生产要求,使得留煤过多,造成煤炭资源浪费。别外,井筒位置设计不合理,造成运输线长、通风任务大等困难[9]141。

(2)专家地位被抬得过高,凡专家所到之处,各级领导前呼后拥,对他们的意见言听计从[16]95。在这样的环境下,有些专家不禁飘飘然,因而他们在设计中并未对竖井地质状况予以重视,也未吸取英、日两国开采焦作煤矿的教训,反而产生骄傲自满情绪,最终麻痹自己。例如,面对两次突如其来的淹井事故,明显准备不足,没有提出切合实际的解决方案,也未从根本上解决淹井问题。

(3)他们没有遵守不干涉别国内政的原则,相反在设计方案中提出在企业中实行党政分离,即实行“一长制”的要求。而且根据竖井的机械化程度,不考虑中国的实际情况,对工人的文化素质提出过高要求,这些都不利于竖井建设,在中国人民心中造成消极影响[8]131。

此外,苏联专家还有其他消极影响,如许多干部或技术人员太过依赖专家。有些工厂主管在工作中遇到困难,常常不动脑筋,不愿深入钻研,直接找专家代为解决;甚至有人说这是“孩子哭抱给娘”[17]135,认为他们个个都是魔术师,能够解决世界上所有复杂问题[18]283。另外,苏联保证向中国提供一些大型工程所需的炼铁、炼钢和冶金工业设备及大功率机械和用于露天采煤、采页岩的重型设备,实际上他们根本不具备这种能力[19]67。到1957年底,156项工程中只有57项工程完成。到1960年底,苏联承诺的291项工程中只有131项在进行建设。从那之后,所有的项目都延缓建设[20]93。

总之,苏联专家在中马村竖井建设中所发挥的作用中积极因素和消极因素并存,甚至是消极因素作用更大,因为苏联专家对这一矿井的设计严重不符合中国的国情,再加上他们中途的撤走,导致了中国方面相当大的经济损失,使得中马村竖井长期亏损,经济效益低下。不过,苏联专家的最终撤走正好给了中国人一个独立自主、自力更生的机会,最终还是依靠中国人的智慧和力量制服了英国、日本和苏联三国工程技术人员都无法制服的煤矿地下水灾害。

[1]中国社会科学院,中央档案馆.1953—1957年中华人民共和国经济档案资料选编:固定资产投资和建筑业卷[M].北京:中国物价出版社,1998.

[2]刘志鹏.焦作中马村大型竖井开工兴建[N].人民日报,1955-10-9(2).

[3]CHUNG CHU-WOOK.Maoism and development:the politics of industrial enterprise management in China[M].Seoul:Seoul National University Press,1980.

[4]《河南省志》编委会.河南省志[M].郑州:河南人民出版社,1993.

[5]马村筹备处.学习苏联,执行专家建议[N].焦作矿工报,1954-12-9(2).

[6]《当代河南历史丛书》编委会.当代河南的煤炭工业[M].北京:当代中国出版社,1995.

[7]李富春.关于与苏联政府商谈对我国援助问题的报告[J].党的文献,1999(5):9-18.

[8]程春莹,张青梅.艰辛的历程——焦作矿务局中马村煤矿[M]∥焦作党史研究室编.中共焦作社会主义时期党史资料选辑:第1辑.郑州:河南人民出版社,2006.

[9]焦作矿务局史志编纂小组.焦作煤矿志[M].郑州:河南人民出版社,1989.

[10]程绍铎.中苏友谊万年长青——记帮助我国建设中马村竖井的苏联专家们[N].焦作日报,1958-11-12(1).

[11]河南煤化集团焦作中马村矿.中马村矿志[Z].焦作:焦作矿务局档馆.

[12]焦作市档案馆.苏联专家在焦作的日子里[Z].焦作:焦作档案馆.

[13]河南中苏友好协会.苏联对河南经济建设的伟大援助[M].郑州:河南人民出版社,1959.

[14]沈志华,李丹慧.战后中苏关系若干问题研究[M].北京:人民出版社,2006.

[15]王奇.中苏同盟启示录[M].北京:清华大学出版社,2008.

[16]李巧宁.新中国中苏友好话语构建[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[17]余敏玲.学习苏联:中共宣传与民间回应[J].近代史研究所集刊,2003(40):135.

[18]JONATHAN SPENCE.To Change China:Western Advisers in China,1620—1960[M].Boston:little Brown&co,1969.

[19]王鹏.“一边倒”缘起、发展、波折与终结——论五十年代中苏关系[D].上海:华东师范大学.1998.

[20]CHU-YUAN CHENG.Economic Relations Between Peking and Moscow:1949—1963[M].Washington:Frederik A.Praeger,1964.

Experts from Soviet Union and the Construction of Zhong Ma Cun Shaft in Jiao Zuo City

LIYang

(Department of History,Peking University,Beijing 100081,China)

Zhong Ma Cun shaft in Jiao Zuo is one of the 156 projects in China aided by Soviet Union in the 1950s.At that time,Soviet Union sent the largest number of experts and spent the longest time in the construction of Zhong Ma Cun shaft.From 1955 to 1958,the experts from Soviet Union had been playing important roles in the process of Zhong Ma Cun shaft’s construction.Meanwhile,experts also brought negative impacts to two major accidents in 1958.The retreat of experts after the deterioration of Sino-Soviet relations gave the opportunity to Chinese people to run Zhong Ma Cun shaft dependently,for example,we found solution to overpower mine water hazards with which engineers and technicians from America,Japan and the Soviet Union were not able to deal with.Zhong Ma Cun shaft in Jiao Zuo City started operation in 1970.

experts from Soviet Union;Zhong Ma Cun shaft in Jiao Zuo city;objective evaluation

K27

A

1673-9779(2011)04-0500-05

2010-05-15

李洋 (1988—),男,河南焦作人,从事近现代史研究。

E-mail:minda2007@sina.com

[责任编辑 杨玉东]