论我国遗失物拾得制度之重构

张若琳,吴晓明

(广东外语外贸大学法学院,广东广州 510420)

论我国遗失物拾得制度之重构

张若琳,吴晓明

(广东外语外贸大学法学院,广东广州 510420)

无论法律条文本身还是实践操作,我国现行遗失物拾得制度仍然存在许多不足,亟待进一步改善。文章结合我国具体国情,提高对重构制度必要性的认识,并提出完善遗失物拾得制度的建议。

遗失物;遗失物拾得制度;重构

一 重构我国遗失物拾得制度之必要性

遗失物是非基于占有人自己的意思而丧失占有,且非无主的动产。遗失物一旦被他人拾得,便在拾得人与失主之间就拾得物的返还产生相应的权利义务关系。我国立法关于拾得遗失物制度的规定见于《民法通则》第79条第2款、《民法通则意见》第94条及新订《物权法》第109条至114条。分析现行制度,不难发现其存在一些不足。这就使得设立有偿返还制度具有必要性。

(一)现行制度对无偿返还行为性质的界定有失偏颇

我国现行遗失物拾得制度体现了无偿返还的原则。这是从我国拾金不昧的传统美德出发作出的决定,要求拾得人将道德层面的拾金不昧作为自己的法定义务来履行,否则将承担法律责任。该规定的出台不合理地拔高了道德准线,使立法脱离现实,实施效果欠佳。法律要求的拾得人必须具有崇高的道德基础,需自觉归还、分文不取遗失物,这无疑与我国现阶段社会生活中成份复杂、道德素养不齐的拾得人存在较大差距。

笔者认为,我国遗失物拾得制度对无偿返还行为性质的界定有失偏颇。无偿返还行为作为高思想道德的表现,应加以鼓励而并非规定实行,立法应对拾金不昧进行肯定和褒奖,而非将其设定为拾得人之法定义务。只有这样才能使拾得人摆脱被动履行,而主动选择拾金不昧。同时贴近我国社会现实,能够积极引导更多拾得人到拾金不昧的道德立场上来,从而真正有利于我国社会主义思想道德文明建设。因此,在立法中应适度引进精神鼓励机制。鼓励拾得人无偿返还,弘扬中华民族世代传颂的美德。

(二)现行制度对惩罚的相关规定不明

按照权利义务一致性原则,既然规定了对拾金不昧和无法管理的拾得人给予奖励,那么恶意侵占的拾得行为也应受到惩罚。纵观我国《物权法》,对侵占遗失物的恶意占有人仅撤销其请求保管和请求相对人履行要约的权利,并无更进一步的惩罚规定。而关于如何治办拒不交还遗失物的恶意占有人,也仅在《刑法》中有所提及,《物权法》没有给出明确说法。

笔者认为,侵占他人遗失物拒不归还已符合侵权行为的构成要件,应使恶意占有人即侵权人承担侵权责任。这一认定将有助于同刑法侵权相关条款衔接。在司法实践中,存在大量侵权案件因触犯了刑法所保护的社会关系而构成犯罪,而对侵害较小、数额不大的侵权行为,侵权人承担民事责任将更合理。这样也有助于维护法律体系的协调统一,形成“民法-刑法”力度不同而相互衔接的保障层次。

(三)现行制度缺少合理的遗失物接管机构

关于拾得遗失物的所有权问题,我国《物权法》规定,拾得遗失物不知道遗失人的,应当送交公安等有关部门代为保管,而发布公告六个月后无人认领的,遗失物归国家所有。

这一规定在很大程度上造成了目前社会上拾得人返还遗失物或者交公的概率总体较低的现象。返还或者交公渠道不畅通,成本太高;公安机关侦破案件的任务繁重,无法做到有序且高效地管理遗失物。此外,交公并不完全能实现返还失主的目的,无人认领的遗失物最终归属于行政机关、国家是没有依据的,相反在一定程度上会对公民私权造成侵害。拾得遗失物制度的重构应当对此予以充分考虑。

笔者认为,需建立一个拥有社会公益事业组织性质的遗失物接收管理组织,统一管理上交的大量遗失物。若招领期限届满,遗失物应交由该接管机构进行拍卖,所得之金额捐入我国慈善组织。这种管理组织将不仅帮助拾得人降低成本,迅速快捷地寻回失主,而且能够有效处理无人认领的遗失物,实现物尽其用,使社会利益最大化。在拾得人和国家都无法取得无人认领遗失物所有权的情况下,法律应将这部分利益合理转移至社会弱势群体,既定纷止争,也体现我国法律对私权的尊重和保护。

(四)设立有偿返还制度的必要性

1.有利于保护遗失人财产

我国遗失物拾得制度设立之目的在于促使拾得人返还遗失物。我国《民法通则》第97条第2款、《物权法》第109条规定:“拾得遗失物应归还权利人。”“就遗失物拾得制度的第一性目的规范意旨而言,是以恢复遗失人对遗失物的占有为意旨的。”①董学立:《遗失物拾得制度研究》,《山东师范大学学报》2005年第4期。我国的遗失物拾得制度实质上是对遗失人所有权的保护机制。

明确以促进遗失物返还为遗失物拾得的第一立法目的,则否定了我国占有规定中的善意取得制度在遗失物拾得中的适用。善意取得制度的立足点在于保护交易和善意第三人的利益,推动财产流通。遗失物返还关系虽也为财产关系,但其制度宗旨在于促进遗失物的返还(静态安全)而非促进物之流转(动态安全)[1]。我国《物权法》为限制遗失物所有权发生转移,第107条明确规定遗失物不适用善意取得制度也说明了这一点。设立有偿返还制度则无疑将促进遗失物的归还。通过物质奖励可使既不愿冒众人不齿而独吞遗失物,亦不愿自己承担大量费用寻找失主的拾得人受到引导和激励,归还遗失物,其最终结果也维护了失主的权益。

2.有利于平衡拾得人与遗失人间权利义务

通过以上对遗失人和拾得人权利义务的分析可知,我国遗失物拾得制度对拾得人做了严格的义务限制,重在强调对遗失人权利的保护,从而忽视了遗失人在物遗失这一过程中主观上存在的过错。

首先,遗失人没有尽到妥善保管义务。除去物被人刻意盗窃等人为因素外,遗失人因为粗心大意或过于自信而遗失物都应归责于主观上保管不善;其次,没有尽到积极寻找的义务。并不是所有失主都负有此部分过错,如同样是遗失物,也同样张贴启事,丢失便于保管的物和丢失有即时性的物的失主其责任程度就应该不同。前者的失主可以免去这部分过错,但是后者如果怠于寻找就理所应当承担过错责任[2]。由此可见,现行法律在对拾得人和遗失人权利义务界定时失衡。对遗失人而言,尽管其过错是非常微小的,但是并不因此就认为他可以当然地享有权利而对拾得人课以过重的义务。遗失人不必付出代价即可取回遗失物是避免对自己的过错承担责任,也暴露出该项立法有失公正和科学。有偿返还制度的设立可平衡遗失人和拾得人间的权利与义务,遗失人需给付拾得人一定报酬作为理应付出的恢复代价,进而使法律规范体现出公正和严谨。

3.有利于完善遗失物拾得制度

《民法通则意见》第94条虽有“拾得人将拾得物据为己有,拒不返还引起诉讼的,按照侵权之诉处理”这样的规定,但现实生活中对“拒不返还”的认定只能是知晓拾得人是谁的情形。若拾得人隐瞒不报,失主将无人可诉。《民法通则意见》的相关规定在很大程度上无法得以实现,乃是不争的事实。也正是碍于此种现实,失主经常以悬赏向拾得人进行妥协,即使在知晓拾得人的情形下,也往往以给付一定的报酬而私了。上述现象实际上是在规避国家法,消弭了现行法关于遗失物拾得规定的功效,这也是法律规定无偿返还遗失物带来的弊端。如果创设公平合理的有偿返还制度,不仅可以一定程度上解决无人可诉问题,也将减少悬赏广告中私人纠纷的发生。因此法律有责任建立这样的公正机制。

二 遗失物拾得制度的重构

(一)优先鼓励无偿返还

在社会实践中,为了对无偿返还、拾金不昧的高尚道德行为进行鼓励与宣扬,笔者认为,应由法律授权的遗失物接收管理组织对主动要求无偿返还的拾得人作出肯定评价和宣扬鼓励,其具体方式包括:

1.颁发拾金不昧认证徽章或奖状。凡拾金不昧者,该管理组织理应奖励拾金不昧认证徽章,以肯定其无偿返还行为,传扬拾金不昧的传统美德。奖状是该遗失物接收管理组织授予获奖单位或个人的奖励证明书,用来表示该社会对单位或者个人的拾金不昧行为进行一种精神上的认可和表扬。徽章效力等同于奖状。

2.对于表现突出,无偿返还遗失物的拾得人,经其同意后,该管理组织可致信社会,通过媒体宣传等方式公开表扬其道德行为,呼吁社会学习拾金不昧精神。

(二)设立有偿返还制度

1.适用主体

该制度的适用主体为对遗失物进行无因管理的有权占有人。而该制度排斥的主体有:

(1)恶意侵占人。侵占拾得物,拒不返还失主,无报酬请求权。

(2)国家机关及其公职人员无报酬请求权。对比《日本遗失物法》“……国库或其他公法人员不得请求酬劳金。”笔者认为,作为国家公职人员这一特殊主体,应以更高思想觉悟积极履行维护公民权益,保持国家良好治理的法定义务,为社会公众树立良好榜样。

(3)住户人、承租人、公共场所管理机关在住宅内或其管理的公共场所拾得遗失物,无拾得报酬请求权。参照《瑞士民法典》中的规定,此三类主体在自己的管理领域拾得遗失物,法律不予以报酬请求权。笔者认为,此类特殊主体在自己管理范围内场所拾得遗失物,在明知或应知的情况下应积极寻找失主,履行保护失主财产的基本义务,否则构成恶意占有并应依法对其处置。

2.酬金数数据来源:《当代世界主要物权制度比较》,中国法制出版社2007年版,第134页额的规定

历史上,很多国家或地区以立法形式确定报酬比例,这些国家或地区关于拾得人报酬请求权的立法主义大致可分为统一式和分立式两种,以下对这两种进行比较。见下表1。注:统一式立法主义:即不分遗失物价值、种类而规定一个统一的报酬比例;分立式立法主义:区分遗失物价值、种类而分别规定不同的报酬比例。

表1 统一式立法与分立式立法确定报酬比例

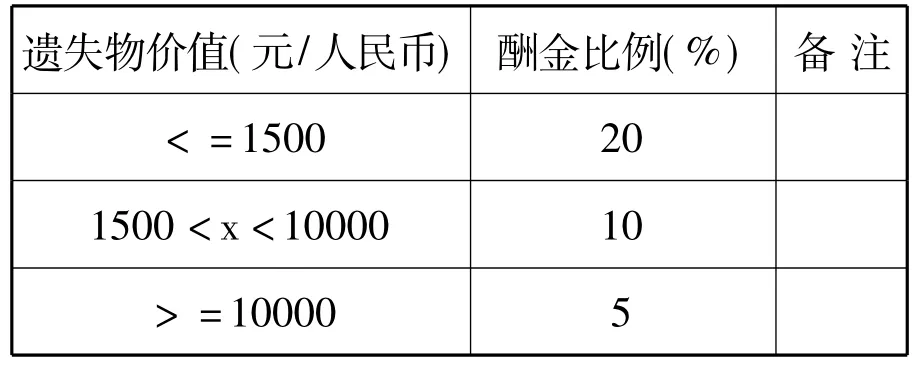

根据我国国情,采取分立式不仅更利于个案公正,而且适当的报酬比例范围对于拾得人和失主双方更为合理。因此关于我国有偿返还制度中遗失物的价值及其报酬建议如下:

(1)接受遗失物返还的失主,应向拾得人支付相当于遗失物价值20% ~5%的酬金;而其遗失物的价值应按照返还当时的市场价格确定。关于酬金数额,规定失主返还拾得人的酬金必须为遗失物价值的5%~20%。在5%~20%范围内,遗失物的价值越大,酬金所占的比例应越小,见表2。

表2 我国有偿返还制度中遗失物的价值及酬金表

(2)若遗失物价值难以衡量或者没有同类物品市场价格对比,应按照公平原则,支付适当数额的酬金。这里所说的“适当”,笔者认为,在公平原则下,应根据给付的义务人的资力、身份、地位、其感情程度等因素来决定该物品价值,从而确定酬金数额。

(3)在住宅、交通工具或公共场所拾得遗失物的人与住户及交通工具或公共场所管理部门各有权获得酬金的一半。由于住宅、交通工具或公共场所管理部门与拾得人皆进行积极的无因管理,所以对酬金的报偿同样享有权利。对于该说法的提出,古今中外早已有不少相关条文作为法律规定出现,如《大明律·户律·钱债·得遗失物》篇规定:“凡得遗失之物,限五日内送官。官物还官,私物召人识认。于内一半给与得物人充赏,一半给还失物人。如三十日内,无人识认者,全给。限外不送官者,官物坐赃论,私物减二等,其物一半入官,一半给主。”《日本遗失物法》第4条规定,在有看管的船、车、建筑物或其他非以供一般公众同行之用为目的的境界内拾得他人之物的人,与占有人各获得酬劳金的一半。

(4)在悬赏广告中,报酬请求权与费用偿还权发生竞合,拾得人应以悬赏广告中约定的悬赏数额优先受偿。若双方当事人就报酬数额协商达成一致意见,法律应予以保护。

(三)赔偿机制

实践当中,根据行为的性质或拾得物的价值,对消极不为或恶意为之的拾得人进行惩罚。笔者认为,法律应当适用明确条文对其行为加以规定,以达到警醒和惩罚的目的。

1.适用主体

(1)恶意侵占拾得人;(2)无因管理拾得人。

2.归责行为

(1)侵占行为。指恶意侵占的拾得人占有遗失物后不积极寻找失主,或知晓失主拒不返还遗失物。此种行为是侵权行为,不仅使遗失物的返还错过最佳时期,而且给执法过程带来诸多不必要的麻烦和困难,因此应对其进行惩罚。

(2)损害行为。指恶意侵占或无因管理的拾得人故意或过失损毁、灭失遗失物的行为。因没有履行遗失物妥善保管的义务,或对遗失物进行消极管理,都成立行为的归责性。

3.赔偿数额

笔者认为,以上两种归责行为都应负民事赔偿责任。根据拾得物的价值,以分立法的形式明确其赔偿比例和数额,并明确恶意占有人的赔偿责任及其范围。

根据我国国情,采取分立式不仅更利于执法公正,而且建议我国民法规定赔偿比例10% ~40%,以达到警醒或严惩消极管理拾得物的拾得人的目的。

(1)拾得人应根据遗失物的价值及其范围比例向权利人赔偿损失。若当时遗失物的价值在3000元以下,拾得人应就遗失物的价值按40%的比例赔偿损失;若当时遗失物的价值在3000元至20000元以内,拾得人应就遗失物的价值按20%的比例进行赔偿损失;若当时遗失物的价值在20000元以上,拾得人应就遗失物的价值按10%的比例进行赔偿损失。

(2)故意或过失致使遗失物损毁、灭失的拾得人必须按原遗失物的价值返还失主赔偿。

(3)其他赔偿。遗失物毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等应当还权利人;若权利人的损害未得到足够弥补,恶意占有的拾得人应当继续赔偿损失。

(四)构建统一的遗失物接收管理组织

1.机构的设立

以统一管理遗失物为主要事务内容,以物尽其用为宗旨,在社会组织中有实力的慈善基金会下设遗失物接收管理基金项目,接收居民委员会、村民委员会、街道办事处、居民小区管理组织等群众自治组织作为会员,代理接收管理遗失物,负责遗失物的公告;接受商场、超市、旧货市场等商品交易团体和拍卖机构在内的团体作为会员,负责遗失物的流通和拍卖。该机构按照国务院《基金会管理条例》规范运作。

2.机构的运作

(1)代理接受管理机构一旦接受保管遗失物,应将拾得人、遗失物进行详细登记并在网上发布“失物招领”系统公告6个月以寻找失主。公告期内失主认领的,在失主缴纳了保管费及为寻找失主付出的必要支出后即可取回遗失物。

(2)若公告期届满,仍无失主前来认领,该管理机构则启动遗失物处理机制。若当时遗失物价值500元以上,该机构可根据法律赋予的特殊权利将该遗失物用于市场流通或拍卖,获得交易或者拍卖的价金;否则,该遗失物归拾得人所有。

(3)经处理后的价金,清偿该机构的保管与处理费用及其相关费用后,剩余部分归该机构所有,可继续用于机构的管理及慈善事业。

3.设立遗失物接收管理基金的优势

(1)为社会公众提供一个关于处理遗失物的阳光便捷的平台。代理接受管理机构的公开设立,能使拾得人与遗失人更清楚地了解遗失物的相关信息。需要指出的是,该平台的设立不仅方便拾得人上交遗失物,同时也降低失主寻回遗失物的成本。

(2)能够对物资进行二次高效回收利用,体现物尽其用原则。接收商品交易团体和拍卖机构作为会员,通过市场交易和公平竞价的方式寻找遗失物的最佳使用主体,实现物尽其用的目标,具有公益性。由于遗失物最终经过处理后得到的价金将回归基于社会大众利益的慈善事业,能在更大程度上将遗失物利益最大化。

[1]史尚宽.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,2000.

[2]谭启平,蒋拯.遗失物制度研究[J].法学研究,2004(4).

[3]郑玉波.民商法问题研究[M].台湾:台湾三民书局,1984.

[4]隋彭生.对拾得物无因管理的占有是有权占有[J].华东政法大学学报,2010(1).

[5]王泽鉴.民法物权2—用益权、占有[M].北京:中国政法大学出版社,2001.

[6]谢在全,民法物权论(下册)[M].北京:中国政法大学出版社,1999.

[7]曹 杰,中国民法物权论[M].北京:中国方正出版社,2004.

[8]房绍坤,民商法问题研究与适用[M].北京:北京大学出版社,2002.

[9]韩学强,拾得遗失物制度之重构[EB/OL],http://www.civillaw.com.cn/special.asp?id=393.

[10]高筱冬,论失主责任对遗失物法律设置的影响[J].中共四川省委省级机关党校学报,2007(1).

[11]王 浩,遗失物拾得人报酬请求权的合理性[J].消费导刊,2009(22).

[12]董学立,遗失物拾得制度研究[J].山东师范大学学报,2005(4).

On Our Country’s Lost Property Picked up System Reconstruction

ZHANG Ruo-lin,WU Xiao-ming

(Law school,Guangdong University of Foreign Study,Guangzhou 510420,China)

Our current lost property picked up system has many deficiencies in provision and enforcement of law,so it calls for further improvement.Based on China's specific condition,this article analyzes the necessity of rebuilt of the system and gives some advices.

Lost property;Lost property picked up system;Reconstruction

D 923

A

1009-9743(2011)01-0124-05

2010-12-20

张若琳(1991-),女,汉族,吉林长春人。广东外语外贸大学知识产权法专业学生。主要研究方向:知识产权法;吴晓明(1991-),女,汉族,广东茂名人。广东外语外贸大学知识产权法专业学生。主要研究方向:知识产权法。

(责任编辑:于保霞)