文化人类学对文化翻译的启示

——“深度翻译”理论模式探索

章 艳 胡卫平

(同济大学,上海,200092)

1.文化翻译的界定问题

在当今的翻译研究领域,“文化翻译”是一个备受青睐的热门话题。大到探讨翻译思想、翻译史,小到讨论某个词语的翻译,都可被归于“文化翻译”的名下,给人一种“文化翻译”无所不包的印象。

对于这一现象,我们应采取一种辩证的态度。一方面应该肯定其积极意义,文化和翻译的结合使翻译研究原先附庸于语言学科或文艺学科的地位得到改变,翻译研究的领域大大拓宽了。另一方面则不宜将“文化翻译”过度泛化。当一切翻译或翻译现象都被泛化为“文化翻译”时,“文化翻译”也就会失去其自身的特征,继而有可能失去其存在的意义。因此,要讨论“文化翻译”,我们首先要界定一个具有可行性和可操作性的合理定义。

翻译学视角中的文化必须涵盖翻译所涉及的范畴、维度和运作机制,并表现出鲜明的学科本位特征(刘宓庆1999:3)。翻译学视角中的文化不局限于语言,但必须以语言为依归,撇开语言谈文化翻译好比缘木求鱼,不可能有任何结果。有学者提出,已有的一些术语如“文学翻译”、“科技翻译”、“经贸翻译”、“法律翻译”等都是以内容为标准划分的翻译类型,以此类推,可以把“文化翻译”定义为“原文中特有文化内容/因素的翻译”(蔡平2005:77)。这样的定义较易于理解,乐于为人接受。至于对文化与翻译的宏观课题研究,我们可以把它归为翻译的取向研究——翻译的“文化转向”,或者说是翻译研究对文化的关注。在西方,这种“文化转向”深受解构主义、接受理论、后殖民理论等一批西方后现代批评理论的影响,不再仅仅关注文本的内部因素,而是把文本放在社会和历史的大背景中进行考察,其关注重点是文本对译入语文化的作用及其相互之间的关系(吕俊2004:54)。如果我们把翻译研究分为内部研究和外部研究,那么文化翻译就可以归于内部研究,即本体研究,而翻译的“文化转向”则属于外部研究,即观照性研究,它们的研究重点完全不同,因而不应含糊地归统在“文化翻译”之下。

据此,我们可以得出这样的结论:第一、“文化翻译”的研究对象是语言中的文化信息转换问题,语言是文化翻译的本体论依据,文化翻译的任务是在译入语中尽可能忠实地再现原文的文化意义。第二、文化意义的确定是一个非常复杂的过程,要完成文化信息在另一语言中的再现不仅需要译者准确理解所译内容的字面意义,更要了解字面意义之外所传递的信息。

要完成文化翻译的任务,译者必须具备敏锐的文化意识、充实的文化知识以及自觉的阐释意识和能力。在这一点上,文化翻译可以借鉴文化人类学的研究,文化人类学家的使命是通过参与观察的方法对异族或异地的文化进行描写阐释,文化翻译者的任务则是将一种语言文本中的文化信息用另一种语言再现出来,二者的职责都是尽最大努力保留原语文化的特征,让另一种文化的人能够了解两种文化之间的异同。由于二者具有阐释的共同点,文化人类学研究中广泛使用的方法——“深度描写”对文化翻译研究无疑有着重要的借鉴作用。

2.哲学和文化人类学中的“深度描写”

最早提出“深度描写”这一概念的是英国哲学家吉尔伯特·赖尔(Gilbert Ryle),他在TheThinkingofThoughts:Whatis“LePenseur”Doing?(1968)一文中以“眨眼”为例说明了意义的复杂性和层次性。设想两个男孩同时眨了一下右眼,一个是无意识的肌肉抽动(involuntary twitch),另一个则是向同伙发出的暗号(conspiratorial wink),从表面现象看,这两个动作是一样的,但事实上它们之间存在着巨大差异。眨眼暗示者有着明确的意图,他的动作针对某一特定对象并且遵循双方具有共识的方式。如果对方没有注意到他的动作,或者注意到了,但忘记了这个动作代表的意义,或误解了其意义,或故意不相信,那么这个动作就会失败。而眼部肌肉抽动者却没有意图,他甚至有可能未意识到自己的动作。因此,和肌肉抽动相比,眨眼暗示至少有以下五个特征:(1)有意眨眼;(2)针对某个对象;(3)传递某个信息;(4)遵循双方具有共识的方式;(5)没有引起某一特定对象之外其他人的注意。在这五个特征中,(1)、(2)和(3)强调意图,(4)和(5)则侧重情境。

再设想,那个作出眨眼暗示的男孩动作显得有些笨拙可笑,另一个男孩想模仿取笑他(parody),为确信自己有模仿能力,这个模仿者在镜子前练习模仿动作(rehearsal)。如果用最浅度的描写,这个练习模仿者的动作和肌肉抽动并无差别,但如使用深度描写,这个动作的意义就会复杂得多。可见,决定行为意义的不是行为本身,而是行为发生的情境和行为者的意图;行为是否达到预期的效果,不仅取决于行为自身能否顺利实施,同时还取决于行为所针对的对象是否能正确领会行为的意图。赖尔通过这一事例说明意义的表达和理解具有复杂性,必须通过深度描写才能接近或到达事物的本质。

美国人类学家克利福德·吉尔兹(Clifford Geertz)借用了“深度描写”这一概念并把它应用到文化人类学的研究中。在“深度描写——建立文化的阐释理论”(ThickTranslation:TowardanInterpretiveTheoryofCulture)(1973)一文中,吉尔兹借用赖尔“眨眼”的例子再次强调了意义的表达和理解具有复杂性和层次性。他指出人类学中民族志的任务之一就是描写一个多层面的意义结构,在这个结构里,人类的各种行为得以产生、并被观察和阐释。他认为,文化不是促使社会事件、行为、体制或过程产生的力量,而是它们得以被深度描写的语境。

“深度描写”指导下的文化研究注重深度,而不是广度,因此研究某一文化时所采用的方法和理论就必须“量身定做”,而无法采用具有普适性的理论,这样的文化研究最终所得到的成果是一种地域知识(local knowledge),即深入掌握某个群体的文化建构出来的知识,它所要突显的是某个群体的文化独特性,而不是它与其它文化的普遍共通性。换言之,“深度描写”使我们能够看到不同文化之间的异同,以及在哪些方面存在异同。在进行深度描写时,描写者能够自觉地意识到具体表现模式的存在,可以防止动辄试图建立某种普适性理论的倾向。

3.翻译学中的“深度翻译”

美国翻译理论家奎姆·阿皮尔(Kwame Anthony Appiah)参照“深度描写”一说,提出了“深度翻译”的概念。在“深度翻译”(Thick Translation)一文中,阿皮尔指出那种认为翻译就是用一种语言把另一种语言的相同意义表现出来的说法是错误的。他在文中提出了三个理论要点:

第一、强调意图的重要性。在很多情况下,了解语义并不等于理解意义。话语是行为的产物,因此和所有行为一样,都具有某种产生的理由,或者说是意图。在通常情况下,话语具有常规意义,也就是说,说话者的意图和听话者理解的意图遵守某种常规,以确保他们对某一话语的理解是一致的。但是,如果某一话语除了字面意图外还有别的意图时,情况就会复杂得多。他以非洲加纳谚语的英译为例,指出这些谚语都有字面意义,但这种字面意义只是这些文字组合在一起后得到的常规意义,而真正的意义应该是理解说话者为什么这样说,即了解说话者的意图。

第二、强调语境的重要性。阿皮尔认为,要了解说话者的意图,就要把握语境,需要“深度语境化”(thick contextualization)。要想真正理解加纳谚语的意义,我们首先应该了解这些谚语属于什么文本类型(genre),而谚语的一大特点是,其字面意义不是关键,重要的是理解通过字面意义所表达的某个真理或哲理。

第三、充分关注差异。阿皮尔认为,一部好的文学翻译作品,尤其是用于教学的作品,必须保留一切值得教学的特征。因此,他明确提出了“深度翻译”的方法。他所说的“深度翻译”指的是一种“学术”翻译,即通过注释将文本置于丰富的文化和语言环境中,使源语文化的特征得以保留。他明确指出,翻译必须在认识文化差异的基础上进行,并且应该帮助人们树立文化差异意识。只有直面差异,在知情的情况下,我们才会对他者文化真正产生敬意。

“深度翻译”是对“深度描写”的借鉴,继承了后者对“语境”和“意图”的重视,并在当代文化相对主义的大背景下充分关注文化差异,对文化翻译的实践活动和理论研究都具有积极的指导意义。

4.作为文化翻译方法的“深度翻译”

在跨文化交际中,对语境以及意图的了解比对字面意义的了解更为重要。要达到正确的理解,首先要正确把握语境,其次是根据语境来推断主体意图,推断话语的目的。从下面的例子中,我们可以清楚地看到语境和意图的多样性,以及认识这种多样性对正确理解意义的重要性。

中国外交部发言人在新闻发布会等场合常说的一句话是“中国人是说话算数的”,翻译这句话时,主体意图绝对不能忽视,具体如何措辞应该取决于语境(什么时候、对谁而发以及为何而发此言等等):

1.可以是重申立场(We are saying what we mean.);

2.可以是表示决心(Every word we say counts.);

3.可以是敦促对方不要掉以轻心(We mean what we say.);

4.也可能是意在回避(Our stand remains the same./No more comments right now.)。

可见,翻译文本中往往蕴涵着复杂的语用文化信息,这些信息依靠社会语境存在,并表现出多样的主体意图。要实现有效的文化交流,仅仅停留在语义转换的层面显然是不够的。我们惟有通过“深度翻译”才能挖掘文本产生的深厚社会文化背景以及原作者的主体意图,尽可能让译入语读者加深对文化信息的理解。

为此,译者有必要加强自觉的阐释意识。为使翻译触及“深度”,一些译者往往通过各种注释、评注和评析性序言来补偿式地揭示文本中蕴涵着的丰富文化信息。为了帮助广大英语读者阅读《红楼梦》,霍克斯在书前加上长篇评论性的序言,书后有大量的附录,对中国律诗、牌九、灯谜、乐器及书中人物等给出了详尽的解释。萧乾和文洁若翻译的《尤利西斯》除译文之外,在注释上下了很大功夫,全书18章共加了5991条注释。他们的这种翻译就可以被称为阿皮亚所说的“学术”翻译,即“深度翻译”。很显然,这种代偿性翻译方法比之于所谓的异化法更胜一筹。异化法以源语文化为中心,保留原文的语言和文化差异,在这一点上和“深度翻译”不无相似之处。但“深度翻译”除了要向译入语读者展示原文文化信息外,更肩负着阐释这些文化信息的责任。如果把异化法和“深度翻译”比作导游,那么异化法等于把游客带到景点后就算完成了任务,游客自由观光,凭各自的悟性来感受风光;而“深度翻译”则相当于把游客带到景点后还继续尽导游的职责为他们讲解,使他们不仅看到风景还了解到与这些风景相关的故事。如果说异化翻译的目标读者只是文化精英,那么“深度翻译”的目标读者涵盖的范围则更为广泛,它可以用于学术性很强的经典著作中,也可以用于一般媒体中,它提倡的是一种正视文化差异的阐释意识。

5.作为文化翻译研究方法的“深度翻译”

“深度翻译”不仅是一种翻译方法,同时也是一种翻译研究的思路。吉尔兹提出“深度描写”的一个目的是为了批判结构主义人类学家试图把一切复杂现象都纳入某些通用法则或二元对立的分法中(Hermans 2003)。

吉尔兹的这一观点对文化翻译研究具有重要的借鉴意义。通观古今中外的翻译理论,二元对立的术语比比皆是:直译/意译、形似/神似、可译性/不可译性、归化/异化等,这些旗帜鲜明的理论一经提出,往往会对理论界产生强烈的冲击,再复杂的翻译现象似乎都可以被纳入到非此即彼的概念中。而当人们对这些理论耳熟能详之后,又往往陷入亦此亦彼的中庸之道。文化的复杂性和特殊性更是决定了不可能存在“放之四海而皆准”的文化翻译理论,视角和立场的改变会使某些理论陷入自相矛盾的尴尬境地之中。例如,韦努蒂(Lawrence Venuti)的异化理论是在翻译的文化转向中作为一种文化翻译策略提出的,有其特定的前提和具体语境。他认识到,在把处于弱势的其他语言文本翻译成强势的英语时,“归化的翻译起到了巩固目的语文化规范的作用”,从英美文化的角度来说,是“一种文化殖民主义的表现”(郭建中2000:191)。因此,他极力提倡异化策略,认为“异化的翻译在英语里可以成为抵制民族中心主义和种族主义,反对文化上的自我欣赏和反对帝国主义的一种形式,以维护民族的地缘政治的关系”(同上:192)。但是如果我们换一个角度,结论可能就不一样了,假如我们将强势语言翻译成弱势语言,那么异化翻译不正好可以让强势文化侵略弱势文化吗?可见,韦努蒂采取的仍然是以英美文化为中心的单向视角,并没有以平等的文化交流为前提。

二元对立的理论以穷尽性为目标,而文化的不可穷尽性注定了这种理论的局限和失败。只有借鉴文化人类学家强调“微妙的差异而不是抽象的统一”(the delicacy of its distinctions, not the sweep of its abstractions)(Geertz 1973)的研究方法,从细节入手,注重文化意义异同的比较,才能够在文化翻译中把文化信息最大限度地传递给译入语读者。

6.“深度翻译”理论模式探讨

“深度翻译”这一概念是阿皮亚在1993年提出的,但真正在西方翻译理论界引起关注是在他的文章“Thick Translation”被收入Lawrence Venuti主编的TheTranslaitonStudiesReader(2000)后。英国翻译理论家西奥·赫曼斯(Theo Hermans)在Cross-culturalTranslationStudiesasThickTranslation(2003)一文中对“深度翻译”进行过专门讨论,他提供了丰富的例证来说明“深度翻译”的重要性,但在理论阐述方面并无补充和完善。相反,他把讨论的重点放在“语境化”上,对前人强调的意图几乎没有涉及,似有浅化“深度翻译”之嫌。

“深度翻译”受到中国学者关注更是近几年的事(段峰2006),由于文章基本停留在文献综述的层面,理论的阐发不足,并未引起译界对“深度翻译”应有的重视。然而,有心人不难发现,虽然表述不同,“深度翻译”的研究方法在我国其实早有学者倡导。早在近二十年前,刘宓庆就在初版《文化翻译论纲》(1999:114-132)一书中提出,语义的文化诠释、文本的文化解读、文化心理探索以及文化翻译表现论是文化翻译理论研究的四大课题,应成为文化翻译理论的核心。他所倡导的正是“深度翻译”的研究方法。以语义的文化诠释为例,他认为,语义诠释任务的圆满解决可以通过以下四种求证定义的途径来实现:1、文化历史观照:将意义放在历史的视角中,让史实来作注脚以获得文本外证。2、文本内证与文本外证:翻译者应将原文文本作统体观照,从上下文中找到可以帮助语义定夺的内证。如果文本内证不能解决语义的定夺,就必然要求助文本外证,内外互辅互证,只有这样才能更加接近原意。3、互文观照:由于文本的非自足性是必然的,互文参照就成了理解文本的必经途径。4、人文互证:以人证文,通过作家的身世生平、经历遭遇、著述言论和观点立场来验证作品的语义疑点。在刘宓庆的论述中,前三点关乎语境,后一点关乎意图。

可以说,刘宓庆对文化翻译中“深度翻译”的研究方法做了一个很好的诠释,可惜的是,当时国内翻译理论界对文化翻译的研究还停留在翻译方法的操作层面,他的这些理论阐述没有引起足够的重视。进入21世纪后的这几年里,对文化翻译的讨论在研究广度和深度上都有了明显的突破,现在重读这些对策论理论描写,相信定会有新的领悟,对理解“深度翻译”也会大有裨益。

从上述讨论可以看出,在中外译论中,尽管表述不同,作为“深度翻译”基本要素的话语语境和主体意图已经得到了充分重视。但是需要指出的是,前辈论者似乎都忽视了话语中情感因素的重要性。人往往喜怒哀乐藏于内而发之于外,情感通过语言表现出来。在话语中,语义内涵与情感内涵往往相互交融,“言”与“情”相伴相随,或者说“情随意表”。例如要正确理解北京人说的“没门儿”,除了要了解语境(在什么情况下,发生在什么人之间)以及意图(拒绝?开玩笑?训斥?),还要了解它表达的某种具体情感(轻蔑之情?亲昵之情?嘲讽之情?坚决态度?),只有这样我们才能全面把握话语的意义。

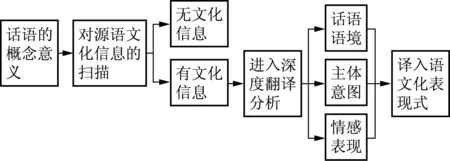

当然,这里还有必要说明,文化翻译并不是“翻译理解”的起点,因此,“深度翻译”必须伴随译者对语言基本意义的反复推敲和把握。翻译中常常出现这种情况:译者先把握了概念意义,而后才发现它带有某种文化信息。我们在强调如何努力把握语言文化信息的同时,绝不应忽视对话语本身概念意义的把握。可以说,把握话语的概念意义应该成为“深度翻译”的前提。

综上所述,我们可以将“深度翻译”的理论要点概述如下:

第一、 文化人类学的“深度描写”研究对文化翻译对策研究很有借鉴意义,“深度描写”可以帮助我们建立“深度翻译”理论,但这种借鉴必须努力做到对其理论要点特别是精髓部分的全面把握。

第二、 翻译学对待“深度翻译”既要重视语境,也要高度重视主体意图,如果忽视了意图的多样性,就可能导致对语境的曲解。

第三、 在话语交流中把握主体意图还必须密切观察主体的情感表现形式。

第四、 据此,我们可以把“深度翻译”以模式化流程表述如下:

必须说明的是,上面的流程示意图表示的是模式化“深度翻译”的基本要素及运作机制。各种文体的“深度翻译”还必须依据专业特征、原著风格、作家个性以及传播效果加以调整。因此,语境、意图和情感表现三者都是开放系统,而且是相互关联的。

7.结语

作为翻译方法的“深度翻译”重视文化的特殊之处,通过对话语语境、主体意图与情感表现的解读把文化差异作为一种文化现实保留在文本中,使译入语读者有机会了解并理解这些差异。“深度翻译”突出了译者的主体性地位,打破了“透明或中性”的假象,把译者的声音带入到描述中,从而使描述具有了“他者”的视角,可以防止译入语文化通过翻译将“他者”的思想占为己有(Hermans 2003)。“深度翻译”的不足之处是译文可能读来无法达至酣畅淋漓,这从效果论来看或许是不可取的。但文化翻译作为对“他者”跨时间、跨语言、跨文化的阐释,其复杂性决定了通顺流畅的词义对等无法担负一蹴而就的阐释重任。因此,对文本的阐释只有通过“深度翻译”这一对策,才能不断地接近事物的本质。“深度翻译”在阅读中一时造成理解的“停顿和障碍”正是为了将来逐渐消除文化差异和交流障碍,我们有理由相信,“深度翻译”是文化交流的必经之路,随着不同文化之间彼此理解的加深,文化翻译的路将越走越通畅。

作为研究方法的“深度翻译”逆二元对立的潮流而进,正视文化翻译的难度和复杂性。在高度概括化的理论使文化翻译陷入尴尬的瓶颈状态之后,“深度翻译”的研究方法可以帮助研究者打破这些理论坚硬外壳的阻隔,深入到语言文化多层面的广阔空间。与那些二元对立的理论相比,“深度翻译”的对策和方法更符合文化翻译的实质,具有更广阔的研究空间和前景。

Appiah, K.A.2000.Thick Translation [A].In Lawrence Venuti (ed.).TranslationStudiesReader[C].London: Routledge.

Geertz, Clifford.2007.Thick description: Toward an interpretive theory of culture [OL].[2007-07-07].http:∥xroads.virgina.edu/-DRBR/geertz2.txt.

Hermans, Theo.2007.Cross-cultural translation studies as Thick Translation [OL].[2007-12-07].http:∥www.soas.ac.uk/Literatures/satranslations/Hermans.pdf.

Ryle, Gilbert.1996.The thinking of thoughts: What is ‘Le Penseur’ doing? [OL].[2007-12-07].http:∥lucy.ukc.ac.uk/CSACSIA/Vol14/papers/ryle_1.html.

蔡平.2005.“文化翻译”的困惑[J].外语教学(6):75-78.

段峰.2006.深度描写、新历史主义及深度翻译[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版)(2):90-93.

郭建中.2000.当代美国翻译理论[M].武汉:湖北教育出版社.

刘宓庆.1999.文化翻译论纲[M].武汉:湖北教育出版社.

吕俊.2004.论翻译研究的本体回归——对翻译研究“文化转向”的反思[J].外国语(4):53-59.

章艳.2008.探索文化翻译的奥秘——评刘宓庆著《文化翻译论纲》[J].中国翻译(1):38-40.