政坛里的狷介书生

——从叶公超的一首中文古体诗谈起

/[台湾]黄天才

政坛里的狷介书生

——从叶公超的一首中文古体诗谈起

/[台湾]黄天才

LEAD本期主笔头条

四十九岁时的叶公超

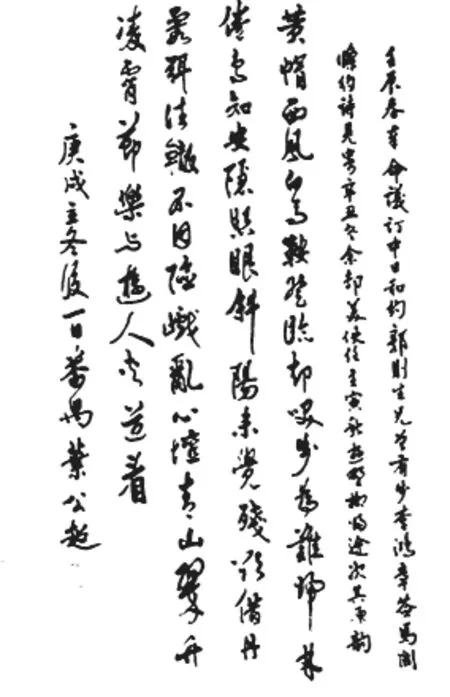

叶公超的一首中文古体诗

学贯中西的叶公超先生,曾担任过“外交部长”及“驻美大使”(1949年5月,任中华民国外交部部长,国民党政府退踞台湾后,兼任台湾当局“外交部长”,1958年,调任“驻美全权大使”——编者注),又曾先后在北大、清华与台湾师大、台大等著名学府教授过英国文学及英美近现代诗等课程,因此,在一般人印象中,总认为叶的英文英语造诣要比他的中国语文学养深厚;尤其在“诗”这个特殊文体领域中,一般认为叶虽然曾是“新月派”诗人之一,但那恐怕只限于不一定讲究规格韵律的新体诗吧,对于古体诗,他就不一定内行。

吊诡的是,这位“新月派”诗人,自从“学而优则仕”,从学府转入官场之后,三十数年于兹,一直未见他有任何“新月派”诗作问世,倒是在他卸任“驻美大使”返台,半生功名从灿烂归于平淡之后,写了下面这样一首中规中矩的中文古体诗,着实让人感到意外。

且先看公超先生的诗句:

壬辰春,奉命议订中日和约,郭则生兄曾有步李鸿章马关条约诗见寄;辛丑冬,余卸美使任;壬寅秋,游野柳归途,次其原韵。

黄帽西风白马鞍,登临却笑步为难。

归林倦鸟知安隐,照眼夕阳未觉残。

欲借丹霞弭往辙,不因险巇乱心坛。

青山翠竹凌霄节,乐与游人夹道看。

公超先生写这首诗的动机及背景,他在诗句前面的题识中,曾做如下交代:1952年(壬辰)春天,他在“外交部长”任内,受命为“外交全权代表”,与“二战”战败投降的日本议订《中日和约》(即台湾与日本单方面签订的“日台和约”,下同——编者注)。和约签订之后,友人郭则生曾将自作的一首步李鸿章《马关条约》诗寄给他;九年之后,1961年(辛丑)冬天,他从“驻美大使”任上奉召返台,卸除职务;第二年(1962年,壬寅)秋天,到台北近郊野柳游罢归途,有感而次李、郭诗原韵,写下这首古体诗。

诗成之后,公超先生也许认为这是他和友人郭则生的私下唱和之作,未公开发表,外间一直不知道这位以英文英语造诣闻名于世的外交家,写了这一首中文古体诗。这一搁置,过了八年,这首诗才在非常戏剧性的情况下,得以公诸于世。

事情经过是这样的:公超先生于1961年卸除“驻美大使”职后,回台调任“行政院政务委员”,这是闲差,并无固定公务,他遂恢复了早年曾下过苦功的中国书画创作,并偶尔参加台北的一些艺文活动。

1970年冬天,台北一些书画名家们计划举行一次公开联合展览,向公超先生征集作品,公超一时兴起,就把他自己八年前所作的这首古体诗,写成条幅参展。起初,因为字幅不大,未引起一般观赏者的注意,及至展览已近尾声,一位日本游客发现这件展品的书家与所写诗句的作者,竟是日本战败后,和日本议订和约的“全权代表”叶公超,日本游客认为这幅字在中日外交史上具有重大意义,遂当场向展览会主办单位请商,让他以重金收购这件展品珍藏,以作纪念。主办单位请示公超先生,公超婉拒了,却将字幅送给了台北“国父纪念馆”永久保存。当时有新闻记者在场,做了报道,国人这才知道公超先生做了这首古体诗。

赋诗唱和的翰墨情谊

叶公超写古体诗的新闻在报章上热闹了一阵之后,开始有人对公超诗前题识中提及的一些人与事感到好奇,诸如:题识中首先提到“中日和约”,随即提到郭则生寄诗给他,这位郭则生是怎样一位人物?为什么寄诗给叶?郭的诗为何是“步”李鸿章《马关条约》诗而作?而且,更令人好奇的是:叶公超收到郭的寄诗之时,并未及时响应,却在十年之后,卸除“驻美大使”职位,台郊游野柳归途,才写下这首“次”李、郭诗原韵的古体诗。此中的转转折折,自难免让人好奇。

从公超先生诗前题识看来,郭则生显然是公超写作此诗的关键人物,要不是郭寄诗逗引,公超就不一定会有此诗兴。因此,我相信,我们如果对郭则生其人其事能有一定程度的了解,对公超先生写作此诗的背景,就不难知其大概了。

以下,谨提供一些我所知道的郭则生其人其事:

郭则生算不上是一位十分显赫的人物,却和台湾有着一份微妙的历史渊源,在百年来诡谲多变的中日外交关系上,他可能是最能体会从《马关条约》到《中日和约》这五十年间沉痛历史演变的一人;由他来穿针引线,让李鸿章和叶公超这两位历史人物,在中日两国交往的历史情结上,以一首感怀诗作贯通时空障碍而交换彼此胸中的历史垒块,应算是最适当的人吧。

郭则生是一位老外交官(则生是他的别号,本名是彝民),东北人氏,出身于“二战”以前的日本东京帝国大学,以致大半辈子的外交官生涯,都在中日外交圈子里度过。他外交生活中最特殊的一个职位,是在日治时期的台湾,担任中华民国驻台湾总领事。据说,他初到任的时候,心理上一时调适不过来,感到很别扭,分明是我们自己的国土,他在此地的身份却是“外交官”(总领事);分明是我们自己的国民,他却要视他们为“华侨”,他觉得很难接受。他在任三年多,一直到1937年对日抗战爆发才撤离。任内,他最感欣慰的是,台湾同胞对祖国的向心力非常强,台湾士绅如板桥林家的林熊征、雾峰林家的林献堂等,都和他相处得很好。最让他感动的是台北一位士绅张秀哲,竟然将自住的一幢豪华二楼洋房让出来,以象征性的一圆租金租给郭则生作为中国驻台总领事馆。郭则生问他为何要这样,张秀哲说,他家的住屋顶上升起青天白日旗,是他的光荣,他感到骄傲!(女作家陈柔缙为张秀哲先生哲嗣张超英执笔整理的口述自传中,曾提到这段故事。)

因为有这样的背景,所以郭则生对台湾这块国土之失而复得,倍感兴奋。但兴奋之余,他内心深处的感受却是十分复杂的,台湾光复了,中国在“二战”中忝为战胜国,但随后国家情势的变化却让许多人有家归不得,就像他这样,本是战胜国的国民,竟然流落到战败国来做难民……错综复杂的心绪纠缠在一起,排除不去,当叶公超以“全权代表”身份,与战败国日本签订和约、光复台湾之际,他重读李鸿章《马关条约》感怀诗,引起了自己更多的感慨,遂步李诗原韵,写了一首诗,连同李诗一起,寄给叶公超,他相信叶能理解他的心情。

谨将李鸿章及郭则生诗录后:

劳劳车马未离鞍,临事方知一死难;

三百年来伤国步,八千里外吊民残。

秋风宝剑孤臣泪,落日旌旗大将坛,

寰海尘氛纷未已,诸君莫作等闲看。

(李鸿章诗)

一身聊此卸尘鞍,卅载驰驱行路难,

秦树嵩云原不识,江鱼朔雁首摧残。

客踪寄傲无封事,杖履追欢有道坛,

善赋扬雄他日作,吹嘘待送万人看。

(郭则生诗)

上述有关郭则生的生平种种,是他自己告诉我的。

我和郭老很熟,他是我的一位好友的岳父。

早在1950年代初期的韩战期间,我受美国陆军部之约聘,在驻韩美军中担任翻译官,曾多次路过东京,偶或还会到东京休假,我的一位在东京任职的好友介绍我认识了他的岳父,就是这位退休的老外交官郭则生(彝民)老先生。郭老这时大概六十来岁,他在“二战”结束之初,原被派在驻日代表团任职,及至“国共内战”末期,“国军”战事失利,政府播迁来台,郭老即自“外交部”退休,在日本侨居下来。郭老知道我是新闻记者,很喜欢和我聊天,我们很谈得来。这是20世纪50年代韩战期间的事,韩战结束,我回台湾。后来,在1960年底,我由台北《中央日报》派任驻日本特派员,和郭老重逢于东京,郭老已近七十高龄,身体不很好,偶或在“大使馆新闻处”遇见他,他去看台湾报纸,我去采访新闻。

当我于1970年冬天,从台北报纸上看到叶公超写古体诗的新闻,并在公超诗前题识中看到郭则生寄诗之事,大感意外,真没想到叶、郭之间还有过这么一段感怀赋诗唱和的翰墨交情。

我立即给郭老打电话,约定去拜访。郭老此时可能已近八十岁了,租屋独居,他的女儿、女婿因工作调动已迁居冲绳那霸。

郭老初见我时,有点无精打采,但看了我带去的报纸新闻,马上精神大振,滔滔不绝地向我讲述当年寄诗原委。只是,将近二十年前的往事了,记得零零落落,讲得不清不楚。我反复问他寄给叶公超的两首诗(他自己作的一首和李鸿章的原诗)的诗句,他说留有底稿,但得慢慢找。我缠着他在书架上两大堆积尘文稿中去捞针,两人折腾了一个多钟头,并无所获,直到他的日本帮佣上工,才从壁柜里拿出两本手抄的诗函稿,找到了我要找的两首诗,我连忙抄下诗句,再向他询问一些有关细节,郭老答不清楚,只说不记得了,让我去问公超。

这次专程拜访之后,我没再见过郭老,只知他到美国投奔儿子去了,从此不再有他的消息。

当时,我亟盼有机会回台北去看望公超先生,听听他诉说这一段心路历程,并打算请他把李鸿章、郭则生、叶公超三首诗写成一个手卷,这将是中日外交史上与台湾命运转折密切相关的几位人物的一份抒怀诗纪,应是值得珍藏的一件历史文物。

而我偏偏那一阵子没有回台机会,随后不久,国际风云剧变,我个人是否还有可能在日本继续驻留采访,都成了问题。国际情势纷扰,打散了我赏析外交史事诗文的雅兴逸情,对公超先生写古体诗这件事,逐渐忘怀,也未再想到回台来探望公超先生谈诗话旧了。

错身而过的珍贵墨宝

说来实在令人难以相信,当年错失了专程去台北探望公超先生的那股冲劲之后,随后好些年,虽然偶或在台北一些场合遇见公超先生,最多只是趋前问好寒暄,根本没有聊天的机会。及至我终于有一天见到他很悠闲,兴致好,和挚友在画室中谈书画、弄笔墨时,已是将近十年以后的事了。

那是1979年11月间,我奉报社命从东京回台述职。一天午后,我到前辈书画家姚梦谷先生“艺坛”画室拜访,巧逢公超先生和梦谷先生对坐在大画案前聊天,老态龙钟的公超先生,那天情绪似乎特别好,谈兴很高。我入座之后,得知他们正在谈题画诗,少顷,公超先生提到,日前,他到历史博物馆参观“王一亭书画展”,很让他惊讶的是:他发现展出的一百来幅画件中,画上的题诗没有一首是雷同的,即使画的题材雷同,譬如:好几幅佛像,或者好几幅钟馗,但画上题诗都不一样,没有雷同的,真是了不起的诗才。公超先生连声说着:“佩服佩服,我做不到。”

此刻,我灵机一动,顺势问道:“大使常作古体诗吗?”

“很少作,我的古体诗也不一定行。”

“您当年那首‘黄帽西风白马鞍’,可真是轰动一时呀!”

公超先生听到我随口背出他的诗句,显然很高兴,追问我说:“你知道那首诗?”

“当然知道,当年,我还和郭则生老先生谈论过他寄诗给您的事情。”

“哦!你认识郭则生?”

“我们在东京常见面,很熟,他是我一位好友的岳父。”接着,我把和郭老交往的情形大致说了一些。

我的一番叙述,显然引起了公超先生对老友的深切怀念。他说:

“我曾邀他和我们一道来台湾,他不肯来,说台湾在日本统治时期,他在台湾做总领事,觉得十分委屈,心里觉得不是味道;战争结束,台湾光复了,他现在却要逃难到那儿,更难堪了,他不要来!”

“郭老是在您任部长任内退休的吧?”

“是的,可惜,一位可敬可爱的老同事呀!他还在吗?”

“不知道,七八年前他迁居美国,投奔儿子去了,我们没有再联络。”

我看公超先生兴致甚好,应是求墨宝的好机会,遂直截了当提出我的要求,希望他赐书一个手卷或册页,把他所作的这首诗和李鸿章、郭则生所作的两首诗全写上,再作一长跋,说明三首诗的关系及背景,“这可是中日外交史上与台湾历史命运密切攸关的一件重要文物呀……”

公超先生见我说得诚恳,不等我说完,就连声答应我的请求,并主动表明册页比较便于保存,让我回日本去买一本好册页,连同三首诗的词句全文,带回来放在梦谷先生处,他“一定”写好给我。

我喜出望外,连声道谢不置。

大画案上已摆好了笔墨,梦谷先生在一旁吩咐他的两位学生裁宣纸备用,我以为姚老要教课,正准备起身告辞,姚老却挽留我多坐一会,并说不是上课,是在等裱画店送几幅画来,请公超先生题款。

公超先生此时正在检视画案上的毛笔,似乎准备写字的样子,我一时福至心灵,就说机会难得,要向他当场讨取墨宝。他爽快地答应了,并问我要写什么,我来不及多想,顺口答说:“请给我写副对联吧。”他一面说“好”,一面拣出一支大字笔,并说:“让他们裁纸,最好七个字的,你想词儿。”

让我想词儿,这可把我吓住了。我哪有这份捷才!只好向“满腹经纶”的姚老求救。姚老却故意走开,催他的学生裁纸去了。

我不愿让公超先生看到我的窘相,情急之下,想到了前些时读《刘铭传传》里的两句诗:

爱管是非生性直,

不忧得失此心宽。

我写在小纸片上,公超先生看了,微微一笑,似乎颇为欣赏,立即聚精会神写好,铺放在画案上,起身凝视了一会,转身问姚老:“怎么样?还可以吧。这几个字,一看就知道我是写褚(遂良)。”姚老大声回应说:“那不就对了!真好,值得喝彩。”

公超先生坐下,看着自己写的对联出神,我不知道他是在欣赏书法,还是在欣赏诗句。突然,他抬头望着站在画案前的我,低声说:

“老弟这两句诗是教训我吧?”

我大吃一惊,连忙说:“我佩服您、崇拜您还来不及,哪敢教训!这可是清朝台湾巡抚刘铭传夫子自道的诗句,他很以此自傲的呢!”

公超先生笑了,右手拿起笔,左手按住上联,问我:“怎么落款?‘天才仁兄’还是‘天才先生’?”

“不敢当,太见外了吧,不好。”我说。

“那就称呼你老弟啰,不会怪我托大吧?”

未等我答话,他已快笔写下“天才老弟集句嘱书”的上款。

我郑重收卷起对联,满心欢喜地向公超先生及姚老道谢,告辞前,我重提为我题写册页一事,公超先生再度快诺,并叮咛我:记得要把三首诗的诗稿一并带来,一二十年前的诗句,他完全不记得了。

回到东京,我到银座“鸠居堂”选购了一本精致册页,并把多年前从郭则生老人诗函稿中抄下来的李鸿章和郭老的两首诗句找出来,连同公超先生的古体诗文,原打算邮寄给姚老,转请公超先生动笔,但转念一想,这样似乎很失礼,还是等机会自己带去台北吧。

如此一转念耽搁,大概过了好一阵子,我才托朋友把册页带去台北,却又好久未得回音,我曾一度写信给姚老探问,姚老回我一封短简,说公超先生近些时闹病,医院出出进进好几次,不方便去打扰,嘱我耐心稍候。

我见姚老来函语气并不严重,遂很放心地等着。

不料,1981年11月20日下午,我在家中接到“中央通讯社”东京分社友人电话,说叶公超先生当日上午十时左右在台北荣民总医院逝世了。真是晴天霹雳,令人难以置信。为了了解详情,我立刻赶到“东京外国记者俱乐部”去查阅“美联社”当天台北发出的新闻电讯,才知道公超先生因肺气肿住院已三个星期,经治疗已经痊愈,准备休养一两天即可出院,却因不慎在医院病房跌倒,引发心脏病,并昏迷,急救无效而去世。

我在台北《中央日报》上写了一篇悼念公超先生的文章,除了感念他在九年“外交部长”任内和新闻记者们斗智交手的一些往事轶闻之外,特别提到我曾请他把他所作的那首与《中日和约》有关的古体诗写在册页上给我,留作纪念,他原已应允,却因我所购的册页未及时交给他,以致我未能得到他的这件最后墨宝,让我非常自责及懊恼。

我的文章在报端刊出后,先后有两三位前辈书法名家把公超先生的这首诗写成条幅送给我,使我深为感动。但我请公超先生写的册页,是请他把李鸿章、郭则生和他自己所写的有关台湾割让及台湾光复的三首感怀诗全部录下来,并附一跋文记述其来龙去脉,以当做中日外交史上一件历史文物保存的。现在,三位当事人已先后作古,这份遗憾之情,是永远无可补救的了。

作 者: 黄天才,广西阳朔人,台湾资深新闻工作者。自1960年代初期奉派驻日采访,长达二十四年。先后服务过《经济时报》《民族晚报》《联合报》《中央日报》及“中央通讯社”等传播媒体,曾任《中央日报》副社长、社长,“中央通讯社”社长及董事长,并曾任教于中国文化大学新闻系。著有《中日外交的人与事:黄天才东京采访实录》《五百年来一大千》《劲寒梅香:辜振甫人生纪实》(合著)、《林海峰围棋之路:从叛逆少年到名人本因坊》等。

编 辑:续小强 poet_xxq@vip.163.com