上海市城区7~18岁中小学生体重指数和体脂百分比的调查分析

杨若愚,沈勋章

1.上海市黄浦区体育科学研究站,上海 200010;2.上海体育科学研究所,上海 200030

上海市城区7~18岁中小学生体重指数和体脂百分比的调查分析

杨若愚1,沈勋章2

1.上海市黄浦区体育科学研究站,上海 200010;2.上海体育科学研究所,上海 200030

目的:了解上海市中心城区7~18岁中小学生体重指数和体脂百分比的现状,为本区域的学校体育卫生决策及保健措施提供参考。方法:随机选取上海市黄浦区7~18岁中小学生977人,测量身高、体重和体脂百分比,计算体重指数,并进行统计学处理。结果:男、女生多数年龄组的BMI指数明显高于2005年国民体质监测中上海学生和全国城镇学生(P<0.05,P<0.01);男、女生体脂百分比变化趋势相反,男生体脂百分比随年龄增加而减小;男生7~11岁,体脂百分比明显高于女生(P<0.01),12~18岁则低于女生(P<0.05)。结论:上海市城区7~18岁学生的BMI指数与全国城镇学生和上海市学生存在较为明显的差异,评价时有必要制订本区自己的标准;男生体脂百分比的变化与文献报道差异较大,学校卫生工作者在制订决策和措施时,应予以重视。

体重指数;体脂百分比;国民体质监测

体重指数(body mass index,BMI)是反映身高与体重之间的关系,又与体脂含量密切相关,体现人体充实度的一项重要指标,近年来在衡量儿童青少年营养状况,筛查肥胖、超重等方面的作用已得到国内外专家的公认[1]。体脂百分比是身体成分中一项重要指标,对评价肥胖有重要意义。体重指数和体脂百分比对青少年的生长发育和身体健康十分重要。本研究随机抽取了上海市黄浦区区域内的977名7~18岁中小学生,了解本区域内学龄青少年的体重指数和体脂百分比的总体情况,探讨区域内学龄青少年的健康状况和生长发育现状,以期为学校体育卫生决策及保健措施提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

整群抽取上海市黄浦区辖区内的1个小学和1个中学,于2010年4月随机抽取了7~18岁中小学学生共977名,其中男生486人,占总人数的49.7%;女生491名,占总人数的50.3%。

1.2 研究方法

记录所有调查对象的出生年月,根据测试日期计算年龄,取整得到年龄值;使用2010年国民体质监测的标准身高和体重测试器材测量身高和体重,身高精确到0.1 cm,体重精确到0.1 kg,测试人员统一经过培训,按国民体质监测的测试方法进行。根据公式,利用身高和体重的数据计算体重指数(BMI);使用韩国产InBody 3.0身体成分分析仪测量调查对象的体脂百分比。

1.3 统计学处理

全部数据使用SPSS 13.0软件进行统计分析。每个年龄组的数据都进行正态分布检验,BMI和体脂百分比的均数以均数±标准差(±s)表示,比较采用 t检验。

2 结果

2.1 各年龄组数据正态分布检验

男、女各年龄组的BMI指数和体脂率的数据经检验均服从正态分布。

2.2 各年龄男女学生BMI指数变化趋势

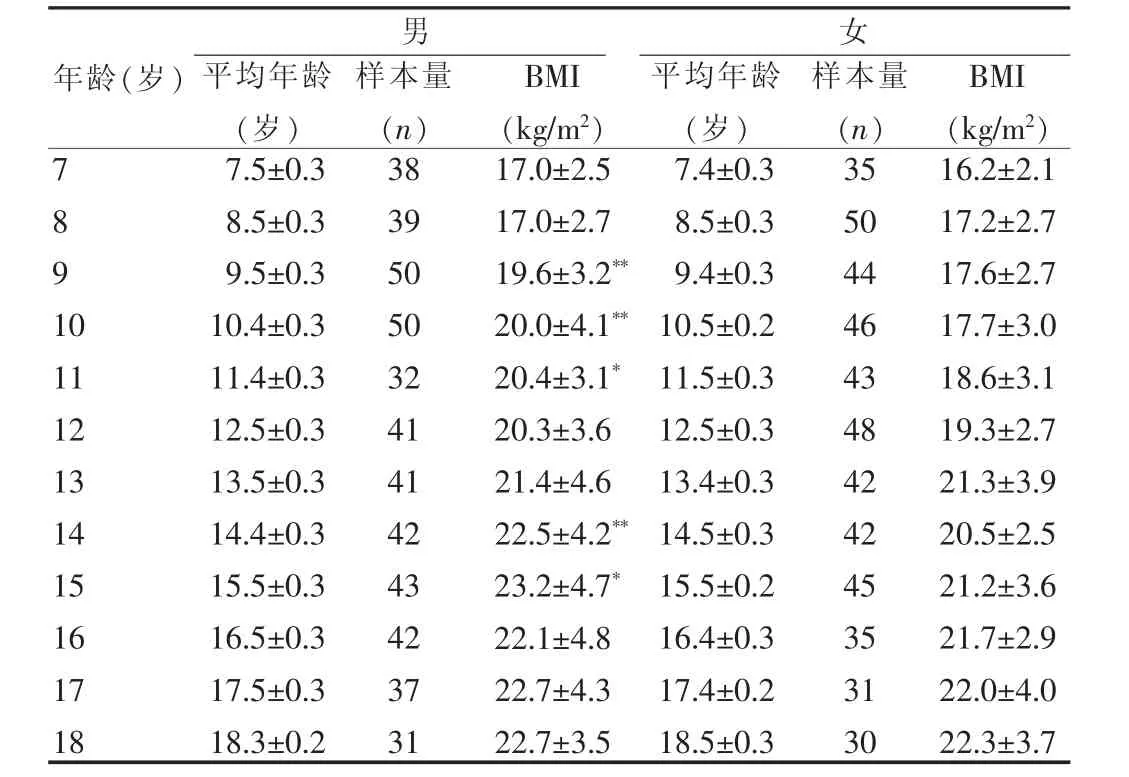

表1是各年龄组男、女学生的BMI指数,从表中可以看到各年龄组男、女学生BMI指数的比较结果,在9、10、11、14和15岁年龄组上男生BMI指数高于女生BMI指数,差异有统计学意义(P<0.05),其余年龄组差异则无统计学意义(P>0.05)。根据各年龄组的BMI指数进行曲线平滑拟合。图1是男、女生的拟合曲线,复相关系数R2分别为男生0.965、女生0.978,都处于理想范围(R2:0.96~0.99)。

表1 各年龄组男、女学生的BMI指数(±s)

表1 各年龄组男、女学生的BMI指数(±s)

注:与女生组比较 *P<0.05,**P<0.01

男女年龄(岁)平均年龄(岁)样本量(n)BMI(kg/m2)平均年龄(岁)样本量(n)BMI(kg/m2)7891 0 11 12 13 14 15 16 17 18 7.5±0.3 8.5±0.3 9.5±0.3 10.4±0.3 11.4±0.3 12.5±0.3 13.5±0.3 14.4±0.3 15.5±0.3 16.5±0.3 17.5±0.3 18.3±0.2 38 39 50 50 32 41 41 42 43 42 37 31 17.0±2.5 17.0±2.7 19.6±3.2**20.0±4.1**20.4±3.1*20.3±3.6 21.4±4.6 22.5±4.2**23.2±4.7*22.1±4.8 22.7±4.3 22.7±3.5 7.4±0.3 8.5±0.3 9.4±0.3 10.5±0.2 11.5±0.3 12.5±0.3 13.4±0.3 14.5±0.3 15.5±0.2 16.4±0.3 17.4±0.2 18.5±0.3 35 50 44 46 43 48 42 42 45 35 31 30 16.2±2.1 17.2±2.7 17.6±2.7 17.7±3.0 18.6±3.1 19.3±2.7 21.3±3.9 20.5±2.5 21.2±3.6 21.7±2.9 22.0±4.0 22.3±3.7

男、女生BMI指数的变化趋势基本是一致的,BMI指数总体上随着年龄的增长而逐渐增加。见图1。

2.3 各年龄组男、女BMI指数和2005年国民体质监测数据比较

将本研究中男、女各年龄组的BMI指数与2005年第2次国民体质监测中年龄对应的上海市学生BMI指数、全国城镇学生BMI指数进行比较,采用单一样本t检验。

男、女生BMI指数分别与2005年国民体质监测上海学生的数据和全国城镇学生数据进行比较的结果见表2。男生的7、8岁年龄组与上海学生和全国城镇学生之间差异无统计学意义(P>0.05),从 9~18 岁年龄组,除 16 岁以外(P>0.05),其余年龄组均高于上海学生和全国城镇学生,差异有统计学意义(P<0.05)。在和2005年本市学生总体水平比较中9、11、14和15岁年龄组还存在特别显著性差异(P<0.01);女生各年龄组和 2005年上海学生的比较中,8、9、12、13、14、16 和17岁明显高于2005年上海学生,存在显著性差异(P<0.05),其中 8、9、13、14 和 16 岁存在特别显著性差异(P<0.01),其余年龄组的比较差异无统计学意义(P>0.05)。和2005年全国城镇学生的比较中,8、9、13、14、15、16 和 18 岁均高于全国城镇学生,差异有统计学意义(P<0.05),其中 8、9、13 和 16 岁的比较存在特别显著性差异(P<0.01),其余年龄组则无差异。

表2 各年龄组男、女学生BMI(kg/m2)与2005年国民体质监测数据比较(±s)

表2 各年龄组男、女学生BMI(kg/m2)与2005年国民体质监测数据比较(±s)

注:*P<0.05,**P<0.01

年龄(岁)BMI(男)本次研究 2005年上海2005年全国城镇BMI(女)本次研究 2005年上海2005年全国城镇7891 0 11 12 13 14 15 16 17 18 17.0±2.5 17.0±2.7 19.6±3.2 20.0±4.1 20.4±3.1 20.3±3.6 21.4±4.6 22.5±4.2 23.2±4.7 22.1±4.8 22.7±4.3 22.7±3.5 16.6 17.1 18.0**18.4*18.8**19.1*19.4*20.0**20.2**20.7 21.2*21.4*16.3 16.8 17.4**18.1**18.6**19.0*19.3**19.8**20.2**20.6 20.9**21.0**16.2±2.1 17.2±2.7 17.6±2.7 17.7±3.0 18.6±3.1 19.3±2.7 21.3±3.9 20.5±2.5 21.2±3.6 21.7±2.9 22.0±4.0 22.3±3.7 15.7 15.9**16.5**16.9 17.6 18.1*18.9**19.2**20.1 20.2**20.1*20.9 15.5 15.9**16.3**16.9 17.7 18.2*18.8**19.6*20.0*20.2**20.3*20.4*

2.4 男、女学生体脂百分比的变化趋势

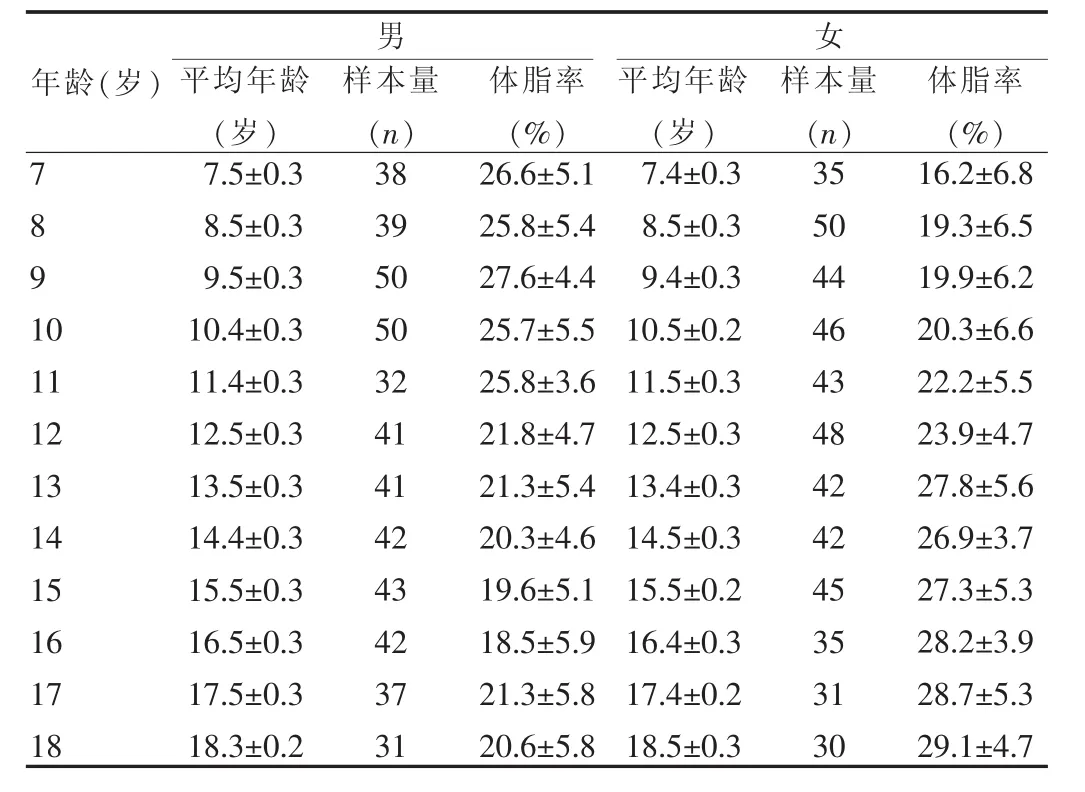

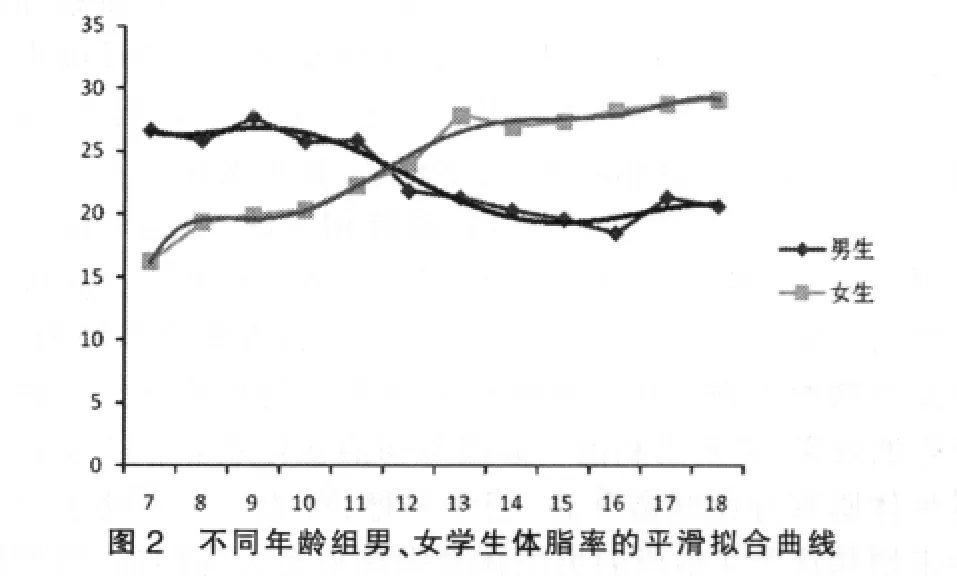

男、女生各年龄组体脂百分比的值见表3,根据各年龄组的值进行曲线平滑拟合,体脂百分比平滑后的拟合曲线见图2,男生、女生拟合曲线的复相关系数R2分别为0.942和0.987。

由图2我们可以看到,男、女生体脂百分比的变化趋势是完全相反的。男生的体脂百分比曲线随年龄增长总体上呈逐年下降趋势,而女生的体脂百分比曲线则是呈逐年升高趋势。男生在7岁时体脂百分比处于高点,到10岁以前处于一个平稳水平,下降很少,呈一平台;10岁以后下降速率增加,一直到16岁;16岁到18岁再略微升高,趋于平稳。女生在7岁时体脂百分比处于最小值,到10岁之前相对处于平稳状态,上升幅度较小,呈一平台;10岁以后逐步升高,幅度较10岁前变大;14岁以后又趋于平稳。

表3 各年龄组男、女学生的体脂率(±s)

表3 各年龄组男、女学生的体脂率(±s)

男女年龄(岁)平均年龄(岁)样本量(n)体脂率(%)平均年龄(岁)样本量(n)体脂率(%)7891 0 11 12 13 14 15 16 17 18 7.5±0.3 8.5±0.3 9.5±0.3 10.4±0.3 11.4±0.3 12.5±0.3 13.5±0.3 14.4±0.3 15.5±0.3 16.5±0.3 17.5±0.3 18.3±0.2 38 39 50 50 32 41 41 42 43 42 37 31 26.6±5.1 25.8±5.4 27.6±4.4 25.7±5.5 25.8±3.6 21.8±4.7 21.3±5.4 20.3±4.6 19.6±5.1 18.5±5.9 21.3±5.8 20.6±5.8 7.4±0.3 8.5±0.3 9.4±0.3 10.5±0.2 11.5±0.3 12.5±0.3 13.4±0.3 14.5±0.3 15.5±0.2 16.4±0.3 17.4±0.2 18.5±0.3 35 50 44 46 43 48 42 42 45 35 31 30 16.2±6.8 19.3±6.5 19.9±6.2 20.3±6.6 22.2±5.5 23.9±4.7 27.8±5.6 26.9±3.7 27.3±5.3 28.2±3.9 28.7±5.3 29.1±4.7

3 讨论

本研究中男、女生的BMI变化趋势总体上是随年龄的增加而不断增长的,和文献报道的相一致[2-6]。男生的BMI指数在8~15岁时增加的幅度大,曲线较陡峭,在7~8岁和16~18岁两个年龄段增加幅度小,曲线较平缓;女生的BMI曲线在10~14岁时较为陡峭,而在其他年龄段较平缓;这样的结果提示可以在BMI指数增加较快的年龄段提供一些干预措施,如增加一定量的体育锻炼,以降低BMI指数的增长幅度,起到有效控制学生超重或肥胖的发生。

男、女生的BMI指数在多数年龄组都明显高于2005年的上海学生和全国城镇学生。上海市黄浦区属于上海的市中心,经济发达区域,物质生活丰富,学生的营养状况好于上海市学生整体水平和全国城镇学生整体水平,这可能是导致BMI水平明显高于2005年上海和全国城镇学生水平的一个主要原因。另一方面城市中心区域的学生体育锻炼的相对缺乏可能也是造成这种结果的一个原因。黄浦区隶属于上海市,所以和2005年上海学生总体水平的比较可能更能说明问题,更能发现当下黄浦区学生身体状况的特点。本研究的数据采集于2010年,而被比较的上海学生和全国城镇学生的数据来源于2005年国民体质监测,5年里我国的经济发展水平和人民的物质生活发生了巨大的变化,学生的营养水平和健康状况可能也会受到较大的影响,如果能用到2010年的数据,那么科学性将大为增加。但是本研究开展的时候,2010年第3次国民体质监测尚未开始,所以无法得到相关数据。

本研究中男女学生的体脂百分比曲线的变化趋势完全相反,女生的体脂百分比随年龄的增长而增加,与文献报道基本一致,而男生的体脂百分比变化趋势与文献报道有差异[7-9]。周洵[10]在2000年调研了北京宣武区中小学生的身体成分,其中男生的体脂百分比7~11岁逐年增加,而本研究的男生体脂百分比在7~10岁时就处于高位,这很可能和营养状况和缺乏体育锻炼有关。黄浦区是上海市的市中心,物质条件比较优越,高能饮食和营养过剩可能是导致这个年龄段男生体脂百分比过高的一个主要原因。黄浦区是一个老城区,地域相对狭小,体育资源相对匮乏;学校、家长重文化课轻体育锻炼的观念的深入,造成学生体育锻炼相对缺乏,也可能是主要原因之一。男生从11岁开始一直到15岁体脂百分比随年龄增加而减小,这一阶段男生正好处于青春发育高峰期,青春发育期的生理特征可能减小了营养过剩和缺乏体育锻炼产生的效果,表现出和前一阶段不同的变化趋势。15岁以后男生体脂百分比略微升高,趋于平稳,可能与男生处于青春期末期和这个年龄段的男生体育锻炼机会大为增加,营养摄入趋于更加合理有关,体脂百分比逐渐和成年人水平靠拢。

本区的学校工作者可以参考这些数据,制订相应的体育卫生决策和保健措施。特别是可以根据青少年生长发育的特点,结合学生BMI和体脂百分比的变化规律,在不同的年龄段,进行有针对性地营养干预,使学生的体质朝良好的方向发展,并且有效控制肥胖的发生。

4 结论

上海市黄浦区7~18岁学生的BMI指数与全国城镇学生和上海市学生存在较为明显的差异,评价时有必要制订本区自己的标准。上海市黄浦区男生体脂百分比的变化与文献报道差异较大,值得进一步研究;学校卫生工作者在制订决策和措施时,应予以重视。

[1]季成叶.中国学生超重肥胖BMI筛查标准的应用[J].中国学校卫生,2004,25(1):125-128.

[2]张迎修.山东省儿童青少年体重指数(BMI)分析[J].中国学校卫生,2005,26(2):134-135.

[3]刘国玉,哈森高娃,佟伟军.2005年蒙古族6-18岁学生体重指数分析[J].职业与健康,2009,25(2):196-197.

[4]罗飞宏,沈水仙,屠月珍,等.上海市6-18岁儿童青少年体重指数的分布特征[J].中国内分泌代谢杂志,2004,20(6):506-509.

[5]季成叶,孙军玲.中国学龄青少年体重指数地域与人群分布差异的分析[J].中国儿科杂志,2004,42(5):328-332.

[6]秦伟,潘贵书,陈远寿,等.遵义市青少年学生BMI、超重和肥胖调查[J].现代预防医学,2009,36(4):645-646,652.

[7]张迎修,杨育林.山东省城乡儿童少年皮脂厚度调查[J].中国公共卫生,1998,14(3):159-160.

[8]金利新,朱钦.山东潍坊市汉族城乡学生身体体成分分析[J].解剖学杂志,2004,27(6):681-684.

[9]陈诗潜,贾薇.福州市部分中小学生身体成分发育规律的调查[J].中华预防医学杂志,1998,32(1):59-60.

[10]周洵.北京宣武区中小学生身体成分分析[J].中国学校卫生,2000,20(6):492-494.

R339.4

C

1673-7210(2011)05(b)-144-03

上海市体育科技腾飞计划项目(项目编号:09TF028)。

杨若愚(1980-),男,江苏扬州人,助理研究员,硕士研究生。

2011-02-25)