村民问责制度安排

赵建国,曹昌伟,孙结才

(铜陵学院 法政系,安徽 铜陵 244000)

村民问责制度安排

赵建国,曹昌伟,孙结才

(铜陵学院 法政系,安徽 铜陵 244000)

村民自治组织在现代乡村治理中,扮演着社区公共管理者的角色。转型时期的农村公共管理,面临着各类矛盾和问题,而这些矛盾和问题,往往又集中于村干部身上。这样,怎样监管“村官”?就成为解决问题的关键。通过建立健全以村民问责制为中心的基层问责体系,可以增强村干部的责任意识和服务意识,有效约束其失范行为,达到化解基层矛盾,维护农村稳定,促进乡村发展,实现现代乡村治理的“善治”。

乡村治理;村民自治;基层问责;制度安排

1 谁来监管“村官”?

据2010年10月14日 《人民日报》报道——《清理村集体家底,剑指小官大贪》,合肥市庐阳区海棠街道藕塘社区居委会党总支书记,兼安徽省北方置业公司董事长刘怀寅,利用职务便利,收受贿赂928.6万元人民币和3.1万美元,同时,还涉嫌侵占村集体资产105万元,私设千万元“小金库”。此案的结局是,刘怀寅罪有应得,被法院以受贿罪、非国家工作人员受贿罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

一起“村官”受贿案,金额怎么竟达千万元?从表象上看,好象是个偶然的事件,但其背后是否蕴涵着某种共通的机理?近年来,发生于村官这一群体的贪污腐败案,屡见不鲜。山西吕梁一村支书更是放出“我不贪污,当官干啥”的雷人话语。中纪委的统计数据也显示,近几年,全国检察机关查处的农村党员干部违纪违法案件,呈现出两个上升态势,即案件绝对数量上升、处分农村党员干部人数占全国处分总人数的比例上升[1]。

与传统的农耕社会相比,现在的村干部已今非昔比。在市场化与城镇化的双重推动下,农村土地的附加值在增大,一些郊区农村还成了市区,有的城中“村”资产更是上千万,村官能够支配的公共资源越来越多,手中的“隐权力”也越来越大。而长期以来,我们对村干部的权力,缺乏约束,使不少腐败村官“坐大成势”,现在就连乡镇基层政权组织查处起来,也感“力不从心”。虽然上述刘怀寅案,最后是以公权力的问责而告终,但其中隐现的问题,却远未了结,让人深思。

2 乡村治理视阈下的“村官”

怎样监管村官,实现现代乡村治理的“善治”?为此,不少地方党政机关纷纷出台了问责办法,在一定程度上,对村干部的渎职违纪行为,起到了抑制作用。但是,我们调研发现,这些问责办法有一个共同的特点,那就是在乡村治理中,基层党政机关主导着面向村官的问责权。

我们认为:现代乡村治理,是政府、乡村社会组织以及村民等利益相关者,为增进乡村利益和发展乡村社会,而共同参与、谈判和协调的持续互动的过程。乡村治理的主体虽然为多元,但是,若是把治理只是界定为一种围绕公共权力而展开活动的话,那就会忽视“私权力”的维度,由此会产生乡村公共治理“缺位”的严重问题。

实际上,即使在古代中国传统的乡村治理中,“私权力”也发挥着重要作用。尽管封建社会的皇帝拥有绝对的权力,但并不意味其垄断所有权力资源,可以支配、控制和影响社会任何地方。当时,在县以下的广大乡村地区,基本上实行的就是一种没有政府的治理。“皇权止于县政”,就是最好的证明。虽然历代王朝,无不通过政治权威,力图将国家政权直接延伸至乡村社会,并欲将其纳入到自己的统治秩序中。但由于国家能力有限,加上以家族(宗族)为代表的乡村社会“私权力”对国家权力下沉的“排斥”作用。所以,历代政权都未能在乡村社会,建立起正式的国家行政机构。

尤其是近代社会,乡绅阶层凭借其传统权威资源,发挥的作用则更为明显[2]。一方面,乡绅依赖上层权力阶层,在皇权不易支配的地方,负担起率民为“善”的教化责任,以补充地方行政资源的不足。另一方面,乡绅又必须从乡村的家族(宗族)那里,获得信任和支持。当国家和乡村之间出现纷争、冲突乃至对抗性矛盾时,乡绅的经济地位,决定其会理性地靠近乡村一边。因为他们的利益主要维系在地方上。但是,到了民国期间,这一情况有所改变。国家的行政权力逐步从县级下沉到乡镇,乡镇也由自治单位成为国家最基层的行政组织。乡镇之下实行保甲制,保长、甲长不再是代表乡村社会利益的士绅,而是官僚体制的一部分。因此,国家权力强制性进入了农村社会。

资本主义国家的乡村治理,最重要的表征就是其自治性。其治理结构的形态可表述为:是一个国家——地方自治政权+乡村自治组织——家庭——个人循环系统。具体可分为两种:一种是以英国为代表的议会制,一种是以日本为代表的集权制。英国的议会制乡村治理,形成了“多数人民主”的社会理念与管理模式,崇尚公共权力行使过程中的民意表达(自治);而日本则倡导自治与官治相互融汇,自治本身已成为官治的有效组成部分[3]。但无论哪种形式,自治下的“村官”都要体现“民意”。

我们以德国为例。德国的村镇长都是在自由、开放、透明、竞争的选举中产生的。他们都是得到了选民充分授权的决策者。其决策计划,也得到了选民事前的考察,同时,其决策效果,还要受到选民在下次选举中的投票考验。德国的村镇长,大多数为律师出生,因为其他职业的人,很难担负起需要有复杂法律知识背景的村镇长职位的工作。这样的特殊要求,使其在乡村治理中,可以满足社会合法性要件。在基层社区,他们既议事,又行政,实行了一种“议行合一”的制度[4]。

与古代中国和西方国家的乡村治理模式,有所不同。新中国成立后,国家开始建立了全社会的动员体系,并逐步形成了现行的行政化与自治化并行的“乡政村治”治理模式。尤其重要的是,我国现代乡村治理的主题,正面临着重大变革。村庄秩序或乡村稳定,至上世纪80年代末或90年代初,一直构成我国乡村治理的重要主题。但是,现代乡村社会的最大主题,仍是发展,特别是在以取消农业税为标志的“后农业税”时代,更是如此。

“后农业税”的时代变革,既涉及农村生产关系调整,也触及农村上层建筑革新。从宏观上看,乡村的发展,离不开国家的大力支持。只有通过外力支持和内部开发的双重牵引,才能又好又快推进新乡村的发展。由此可见,我国目前的新乡村建设,在较长时期内,将是一个由政府主导和推动的制度变迁过程。

但应当指出的是:在国家力量过强的情况下,乡村治理将无法摆脱“乡政”与“村治”之间的结构性矛盾。如果国家权力强力进入乡村社会,一方面,公权力由于信息不对称、能力不足等,而容易对“村治”产生监管“漏洞”问题,同时也存在合法性危机问题;另一方面,形成“乡政”对“村治”的冲击。由于社会的发育不足,或者乡村社会原有的自组织和权力文化网络被摧毁,导致原子化的村民,无法形成集体一致的行动,从而产生“村治”主体的“缺位”问题。

3 村民问责制度安排

从治理的角度来思考,“村官”监管问题,实质上是个乡村治理结构的创新问题。

改革开放后,随着以安徽小岗村为首的家庭联产承包责任制的兴起,使农村经济社会产生了急剧变革,最终促使人民公社体系的崩溃和解体。但是,这种“政社合一”体制的结束,同时也导致农村权力真空问题的出现,农村社会的公共安全受到威胁,公共事业也难于组织,于是,在广西宜山、罗城一带的村民,率先建立起了村民自治组织。这样,以村民自治为核心的乡村治理改革,得已确立,并获得长足发展。

村民自治,代表了现代农村基层民主政治的发展方向。村民自治的实质,是村民事务民主化管理。所谓民主化管理,是指凡涉及乡村公共事务、公共福利等项事务,除法律或政策有特殊规定者外,应充分尊重乡村自治组织及村民的自主意志,采用法治化、民主化程序,建立系统、高效、自洽的乡村治理结构。由此观之,可以认为:以村民自治为核心的我国乡村治理改革,是占中国人口绝大多数的农民群众的一次伟大的民主实践,是中国农村从传统政治,走向现代政治的主要表征。它开启了国家、乡村、个人三者之间利益边界的划分,为中国农村基层民主化建设,夯实了基石。

为把此项成果确定下来,1982年《宪法》将村民委员会,规定为基层群众自治组织。1987年11月的《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》,1998年11月的《中华人民共和国村民委员会组织法》(以下简称《村委会组织法》),规范并推动发展了村民自治制度,2010年10月28日经第十一届全国人大常委会第十七次会议修订的《村委会组织法》,在总结村民自治实践经验的基础上,主要从村民委员会成员的选举和罢免程序、民主议事制度、民主管理和民主监督制度等方面,进一步完善了自治组织内部的治理结构,彰显了该项制度的时代性与科学性。

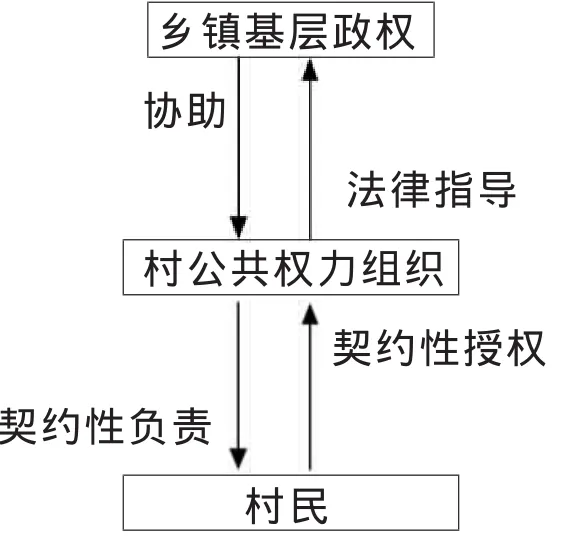

按照《村委会组织法》的界定,村民自治组织的权力来源及其结构原理(如下图所示),可诠释为:乡镇基层政权与村自治组织之间是一种法律指导与协助的关系,而村民与村自治组织之间则是一种“契约授权”关系。村内各项事务,由村民群众自主参与,比如,村内兴办集体事业和公益事业,应遵循“量力而行、群众受益、民主决定、上限控制”的原则,实行“一事一议”,最终由村民大会或村民代表大会讨论决定。村公共权力组织则对村民实行契约性负责。可见,由村民会议集体决议解决村庄内公共事务与公益事业,实行民主化管理机制所演绎出的是:一个具有中国特色的草根民主逻辑[5]。

图1 权力来源及其结构原理

值得注意的是,法律规定村公共权力的正式组织是村委会。村委会是广大村民表达自身利益、并可供依托的最重要的组织。但由于体制机制等历史原因,在当前法律实践中,村委会出现了较严重的行政化倾向,他们往往唯“首”是瞻,畏“上”是从,“异化”严重,从而使农民的利益表达机制受阻。

一方面,当村民的合法权益受到来源于外部权力组织的侵犯时,他们只能依靠自身的力量加以抗争。群体性事件就是这种方式的表达。村民缺少一个能真正反映自身利益的、平衡的公共权力组织。这是许多损害村民利益,甚至是损害社会利益的政策,能够轻易出台的重要原因。所以,村民迫切需要有一个能代表其群体利益的组织,当一项违背村民利益的政策出台时,该组织可以与出台政策的主体,进行正当地交涉;当村民的权益受到侵害时,由该组织出面谈判。这将有助于社会的安定团结[6]。

另一方面,当村民的合法权益受到来源于内部权力组织的侵犯时,由于自治组织内部权力结构的失衡,致使村民作为自治主体而无法维护自身合法权益的现象产生。长期以来,由于村公共权力组织,存在乡村公共信息不透明等诸多原因,村委会常常是监管的末梢和盲点,一些村委会和其下属的企业,往往也不分家,账、钱、权归一人掌管,收支随意,致使乡村腐败问题,日趋严重。而乡镇党委及基层政权包括司法机关,根据《村委会组织法》的有关规定,对村公共权力组织也只有法律授权的指导关系,并不能事无巨细,包办代替。这必然导致监管缺失。而目前各地的土地、森林、水利、资金等开发利用权的相当一部分,集中掌握在村干部手中,致使其权力欲望膨胀,从而为滋生腐败,提供了温床。

尽管我们承认:我国的乡村治理,是一种以基层党组织为领导核心,以政府为引导,以市场为推动力量,以农民组织为民间资源,以农民群众为中坚力量的新农村建设多中心治理模式[7]。但是,我们也必须认识到:村民自治组织始终是现代乡村治理中的核心力量。如果忽略了农村内在的民主法治机制建设,如果没有农民民主和守法意识的觉醒,再好的体制也只是“新瓶装旧酒”,只是徒具形式的制度外壳。所以,以村民自治为核心的乡村治理改革,是中国农村从传统政治走向现代政治的主要表征。

需要特别指出的是,在村自治组织内部结构治理上,具有明显的契约性特征。必须让村民知道:在村域公共事务的管理上,自己才是真正的主人!村民要清楚手中选票的神圣性,由谁当家?办好哪些事?全凭自己的投票选择。他们的同意与授权,才是乡村治理权力的源泉[8]。如果村委会成员或村委会做了有损村民集体利益的事情,村民群众有权按相关法定程序罢免其职务,或改组村民委员会。

基于上述理由,我们认为:为消解当前村官监管的困局,必须按照新修订的《村委会组织法》精神要求,在积极推动乡村治理多元治理主体协调发展的基础上,致力于村民自治组织治理结构的创新建设,重点是要建立健全村民问责制度。

第一,村民问责的主体。新修订的《村委会组织法》,大大强化了村民民主监督的内容。该法第32条规定:“村应当建立村务监督委员会或者其他形式的村务监督机构,负责村民民主理财,监督村务公开等制度的落实,其成员由村民会议或者村民代表会议在村民中推选产生”。由此可见,村民问责的主体,一般为村务监督委员会或者其他形式的村务监督机构;其问责的对象,一般为村干部。在广东蕉岭县,这样的村务监督机构,被称为村监事会。该县纪委曾形象地比喻:村民代表大会,就好比立法机关;村委会,好比行政机关;监事会,好比司法或者监督机关。三种力量互相制约,构成了一种乡村民主政治模式。在浙江省温岭地区则发明了类似机构——“民主恳谈会”,他们借助于民主恳谈、听证会等形式,以协商民主的方式,促进乡村治理[9]。此外,也有采取“户代表会议制度”的监督形式。所谓户代表会议制度,是指通过建构一种协商民主的机制,将村民主体导人乡村公共事务管理之中,建立起乡村的“公民社会”,以对乡村公共权力进行监督[10]。此外,一定数量的村民群体以及村民个体,也是村务监督的主体,如村民代表联名,可以提出罢免村民委员会成员的要求;村民对村民委员会所公布事项的真实性,如产生怀疑,可以向村民委员会“查询”。

第二,村民有权问责的事项。从广义上说,凡属村务公开的内容范围,包括由村民会议、村民代表会议所讨论决定的事项及其实施情况等,都属于村民有权问责的事项范围。但考虑到公平与效率的关系,应视监督主体的不同而确定不同的问责范围。具体而言,村务监督委员会可以对日常村务公开情况、村民委员会决策、村民会议,或村民代表会议的决议执行情况,以及村干部的廉洁情况进行监督。不少地方根据形势发展的需要,在不断扩大民主监督的范围,甚至把村集体经济组织和公共服务组织成员,也作为监督的主要对象。其权限主要包括:参加村民会议或村民代表会议,列席村委会会议;收集整理村民对村民委员会工作的意见或建议;主持对村民委员会成员,以及由村民或者村集体承担误工补贴的聘用人员的民主评议会议。村民委员会成员连续两次被评议不称职的,其职务应当被终止,等等;村民群体可以行使村务监督的权利有:由本村五分之一以上有选举权的村民,或者三分之一以上的村民代表联名,可以提出罢免村民委员会成员的要求;由本村五分之一以上的村民,可以提出要求审计村民委员会成员的任期和离任经济责任审计的有关事项等;村民可以行使村务监督的权利也很广泛。例如,对妨害村民行使选举权、被选举权的,村民有权向乡、民族乡、镇的人民代表大会和人民政府,或者县级人民代表大会常务委员会和人民政府及其有关主管部门举报;村民有权查询村民委员会应公布的村务公开事项,如果村民委员会不及时公布应当公布的事项,或者公布的事项不真实的,有权向乡、民族乡、镇的人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映;村民委员会或者村民委员会成员作出的决定侵害村民合法权益的,受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销,等等。

第三,村务监督机构的工作制度。《村委会组织法》把村务监督委员会(含其他形式)定位为村民问责的常设监督机构,故应有相应的工作制度作保障。首先是组织制度。村务监督委员会成员,由村民会议或者村民代表会议在村民中推选产生,每届任期一般为3年,可连选连任,其中应有具备财会、管理知识的人员。村务监督委员会一般设3-5人,较大的村可设5-7人,其中设主任1人,副主任1-2人。村务监督委员会决定问题时,应实行少数服从多数的组织原则,持少数意见的成员,不得擅自向社会传播或发布相关内容[11]。其次是出席、列席会议制度。村务监督委员会可以出席村民会议、村民代表会议,列席村民委员会会议。为妥善处理好相关事项,村民委员会会议召开前,应提前将会议召开的时间、地点、事项等,告知村务监督委员会主任,并通知相关成员列席。讨论决定重大事项时,应当听取村务监督委员会成员的意见和建议,自觉接受监督。三是建立健全定期评议制度。民主评议,是村务监督的重要环节,按照《村民委员会组织法》的规定,村民委员会成员以及由村民或者村集体承担误工补贴的聘用人员,应当接受村民会议或者村民代表会议,对其履行职责情况的民主评议。民主评议每年应至少进行一次,由村务监督机构主持。在重大决策讨论前,村务监督机构必须开展民意调查及有关巡查活动。四是要建立健全财务审签制度。村务如涉及大额资金开支计划,应事前主动征求村务监督委员会意见,经村务监督委员会讨论通过后,方可按财务管理制度办理。财务账目的公开,也须经村务监督委员会审核签字后,方可统一向村民公布。

第四,相关配套办法。一是要注重村务监督委员会成员的素质。村务监督的到位与否,往往取决于其成员的素质高低。为此,群众应擦亮眼睛,从那些熟悉村情组情,在群众中具有较高威信,为人正派,做事公道,具备财会、管理知识和议事能力,愿意为群众服务,以及热心本村建设的社会贤达、具有本村籍的成功人士或长期居住的人士中,选举产生其成员。二是要加强村务监督委员会的自身建设。村务监督委员会需要建立工作计划、工作调研、学习制度,要有计划、有步骤地组织成员学习党的路线、方针、政策,学习经济管理和社会管理的相关知识,努力提高其成员的参政议政能力。村自治组织也要为村务监督委员会的工作,提供必要的工作条件,如必要的办公设备及工作经费等。三是,村务监督委员会必须自觉接受群众的监督。村务监督委员会对村民会议和村民代表会议负责。考核评议村务监督委员会,应当以村民会议、村民代表会议的形式进行。村务监督委员要定期向村民会议、村民代表会议报告工作,由群众进行评议。如果大多数村民认为村务监督委员会成员不称职,连续达到两次的,其职务应当被终止。其罢免办法和程序,可参照《村民委员会组织法》关于罢免村民委员会成员的相关规定进行。四是,有关组织要加强对村务监督委员工作的支持。基层党组织要加强对村务监督委员会工作的领导,可以根据工作需要,定期组织村务监督委员会学习政治理论、政策法规和相关业务知识,注重其能力建设,加强对村务监督委员会工作的支持。对属于村自治组织范围内的事项,比如村公共资金管理中的“村财乡管”问题,在村务监督委员具备监督能力的前提下,乡镇政府应逐步还原由村管。对村务监督委员或村民向县、乡人大、政府、纪检,以及司法等归口部门举报反映的村干部严重违法违纪等问题,有关部门应高度重视,依照宪法和法律,加强公权力问责力度,以确保村民直接行使民主权利,有效开展村务监督活动。

[1]熊先伟.小“村官?”受贿竟达千万,如何整治“问题村官”?[EB/OL].[2010-03-21] .http://fanfu.people.com.cn/GB/12953579.html.

[2]钟海.乡村治理改革与村民自治完善[J].农村经济,2009(7):6.

[3]山田公平,王晓葵,黄东兰.近代中国的地方自治与明治日本[J].历史研究,2006(5):186-188.

[4]党国英.对话会村民问责干部监事会“三老”监督“两委”[EB/OL].[2011-03-20].http://news.sina.com.cn/o/2008-09-04/07331440097 9s.shtml.

[5]李增元.村级财政视野中的基层民主治理变迁[J].地方财政研究,2009(10):21.

[6]房桂芝,董礼刚.建立完善的农民利益表达与沟通渠道——对农民集体上访的几点思考[J].国家行政学院学报,2005(3):52-54.

[7]吴光芸.多中心治理:新农村的治理模式[J].调研世界,2007(10):3-5.

[8]甘灿业,伍辉延.刍议当前我国乡村治理的权力来源[J].经济与社会发展, 2010(1):61-63.

[9]陈剩勇.推进村民自治、促进乡村治理的战略思考[J].理论参考,2009(4):23-26.

[10]陈力予,郑美玲.试论“村治”新廉政监督机制:户代表会议制度[J].福建行政学院学报,2009(5):45-48.

[11]李华芳.完善乡村治理机制的难点和对策[J].成都行政学院学报,2009(5):16-17.

Institute Arrangement of Villager Accountability System

Zhao Jianguo,Cao Changwei,Sun Jiecai

(Department of Law and Politics,Tongling University,Tongling,Anhui 244000)

The villager autonomy organization is the community public governor in modern rural management.Rural public management in the transfer period faces different problems which focus on the village officials.How to supervise “village officials” is the key to these problems.The establishment of basic accountability system based on village accountability system can improve the responsibility sense and service sense of the village officials,which can effectively control their misconduct and solve the basic problems and protect rural stability and promote rural development and realize “good governance” of modern rural management.

Rural Management;Village Autonomy;Basic Accountability;Institute Arrangement

D630

A

1674-1102(2011)05-0027-05

2011-05-13

安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK09-10D175)。

赵建国(1962-),男,安徽无为人,铜陵学院法政系教授,硕士,主要研究方向为经济法学。

[责任编辑:韩志才]

——以永定县为例