从内外需关系看中国经济增长的双轮驱动模式

——基于非竞争型投入产出模型的实证研究

任泽平,张宝军

(1.国务院发展研究中心宏观经济研究部,北京100010; 2.中央财经大学统计学院,北京100081)

从内外需关系看中国经济增长的双轮驱动模式

——基于非竞争型投入产出模型的实证研究

任泽平1,张宝军2

(1.国务院发展研究中心宏观经济研究部,北京100010; 2.中央财经大学统计学院,北京100081)

消费、投资和出口三大动力源泉对经济增长的贡献份额是评价一国经济增长模式的重要基准。当前国内外常采用国民经济核算公式或总需求公式来分析出口对经济增长的贡献,但这两种方法存在低估或高估出口对我国经济增长贡献的问题。为此应从“消费、投资和出口拉动的国内增加值”角度,建立区分加工贸易出口的非竞争型投入产出模型,来测算消费、投资和出口拉动的国内增加值对中国经济增长的贡献率。测算结果表明,从比重份额所反映的需求主体来看,中国经济符合大国以内需为主的一般规律;从贡献份额所反映的动力结构来看,中国经济增长模式具有双轮驱动的基本特征。

内外需关系;经济增长模式;加工贸易出口;非竞争型投入产出模型

一、引言

改革开放三十年来中国取得了GDP年均增长9.8%的发展奇迹,与此同时2009年中国出口规模达到12 017亿美元,①《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》,2010年2月25日公布。超过德国成为世界第一出口大国。中国所创造的经济发展成就,以及出口占GDP比重的快速上升,在世界上引发了对中国经济增长模式及其后果的争论。国际上有一种流行的观点,认为中国是出口依赖型模式,通过实行重商主义的战略,维持低汇率,低估能源、土地和劳动力成本,高度依赖出口和投资,在国内消费需求不足的情况下把产能过剩向全球输出,形成了较严重的内外部失衡,导致世界经济失衡加剧。持这种观点的人认为要推动世界经济再平衡,必须对中国实行贸易保护主义,并敦促人民币尽快升值(Stephen Roach,2009;Paul Krugman,2010)。②同时参见:中国为何在贸易保护中受伤最深,来源:新华网,2009年12月22日;美智库接连预测中美摩擦,来源:环球时报,2010年1月6日;美国敦促中国升值,来源:中国新闻网,2010年9月17日。这种观点似是而非,缺乏客观公正的事实依据,其实当前这一全球性争论的核心是如何正确认识中国经济增长模式这一基本问题。

消费、投资和出口是拉动经济增长的三大需求,这三大动力源泉对经济增长的贡献份额是衡量一国经济增长模式的重要基准。现有文献测算出口对经济增长的贡献主要有两种方法:第一种是建立经济计量模型。林毅夫、李永军(2001)认为采用净出口来衡量外贸对中国经济增长的贡献度没有考虑出口对消费和投资的拉动作用,因此存在低估现象,该文通过建立联立方程组大幅提高了出口的贡献率。李雪松等(2005)运用向量协整与误差修正模型,计算得出出口每增长1个百分点将拉动中国GDP增长0.15个百分点。经济计量模型作为一种经验方法最大的缺陷是计算结果缺乏解释力,不能对出口贡献的形成机制进行有效说明。

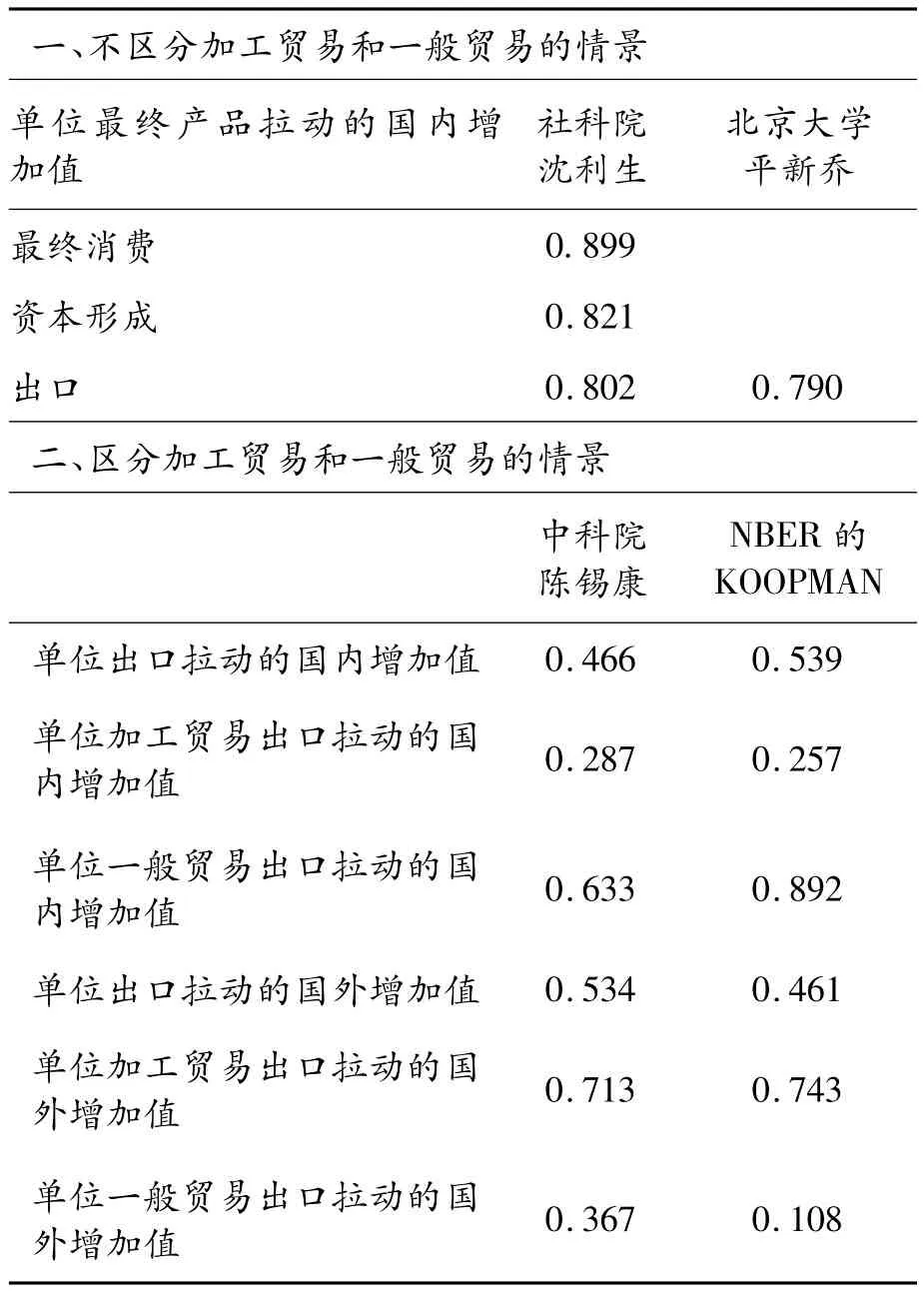

第二种方法是采用投入产出模型。这种方法最早是在国际贸易领域由研究产业内贸易和垂直专门化问题引发的,主要是评价出口产品当中来自国外的增加值份额。Hummenls,etc(1998)把出口中来自进口的价值与出口额的比例定义为“产业内贸易”或“垂直专门化比率”(vertical specialization(VS)share),①单位出口拉动的国内增加值等于1减去垂直专门化率。并利用非竞争型投入产出表计算了经合组织(OECD)成员国20世纪60~90年代的垂直专门化率。平新乔等(2006)采用Hummels等人估算垂直专门化比率的方法,计算得出1992—2003年间中国的出口贸易中“来料加工”的价值比率已从14%上升至21.8%。陈锡康(2001)利用1995年的对外贸易非竞争型投入占用产出表,计算得出中国单位出口拉动国内生产总值0.57。刘遵义、陈锡康等(2007)建立了反应中国加工贸易特点的非竞争型投入占用产出模型,计算得出中国单位加工出口和非加工出口分别拉动国内增加值0.287和0.633,单位全部出口拉动国内增加值0.466。Kooperman,Zhi Wang等(2008)改进了Hummenls,etc的模型和算法,建立了反应加工贸易的非竞争型投入产出模型,计算结果与陈锡康(2007)的比较接近。沈利生(2009)通过把竞争型投入产出表拆分成非竞争型投入产出表,测算得出单位出口拉动的国内增加值在0.7~0.8之间,出口对GDP增长的贡献率在40%以上,但该文没有对加工贸易出口和一般贸易出口进行区分。具体比较情况见表1。综合来看,采用区分加工贸易和一般贸易的非竞争投入产出模型,反映了三大需求尤其是出口对经济增长和各行业增加值的实际贡献。

表1 单位出口拉动的国内增加值

目前的研究有的侧重于测算出口的拉动能力,而未能解决出口对经济增长的贡献问题;有的虽然解决了这一问题,但未区分加工贸易和一般贸易,出口贡献存在明显高估。由于上述研究的缺陷,目前国内外对中国三大需求贡献和增长模式的争论缺乏客观依据,无法形成统一的认识。

本文以下几部分为:第二部分说明当前普遍采用的从国民经济核算角度和从总需求角度衡量出口贡献的方法存在明显的低估或高估出口贡献率现象;第三部分采用区分加工贸易出口的非竞争型投入产出模型,计算1996—2009年以来消费、投资和出口拉动的国内增加值对中国经济增长的贡献率;第四部分从内外需关系上论证中国经济增长的双轮驱动模式。

二、当前常用分析方法所存在的问题

当前国内外经常采用国民经济核算公式或总需求公式来分析出口对经济增长的贡献,但是这两种方法存在着明显的低估或高估现象。

(一)从国民经济核算角度计算出口贡献率低估了出口对中国经济增长的贡献

现在最经常采用计算出口贡献率的方法是从支出法国内生产总值(GDP)核算的角度来计算。支出法国内生产总值计算公式:

国内生产总值=最终消费支出+资本形成总额+货物和服务净出口(2.1)

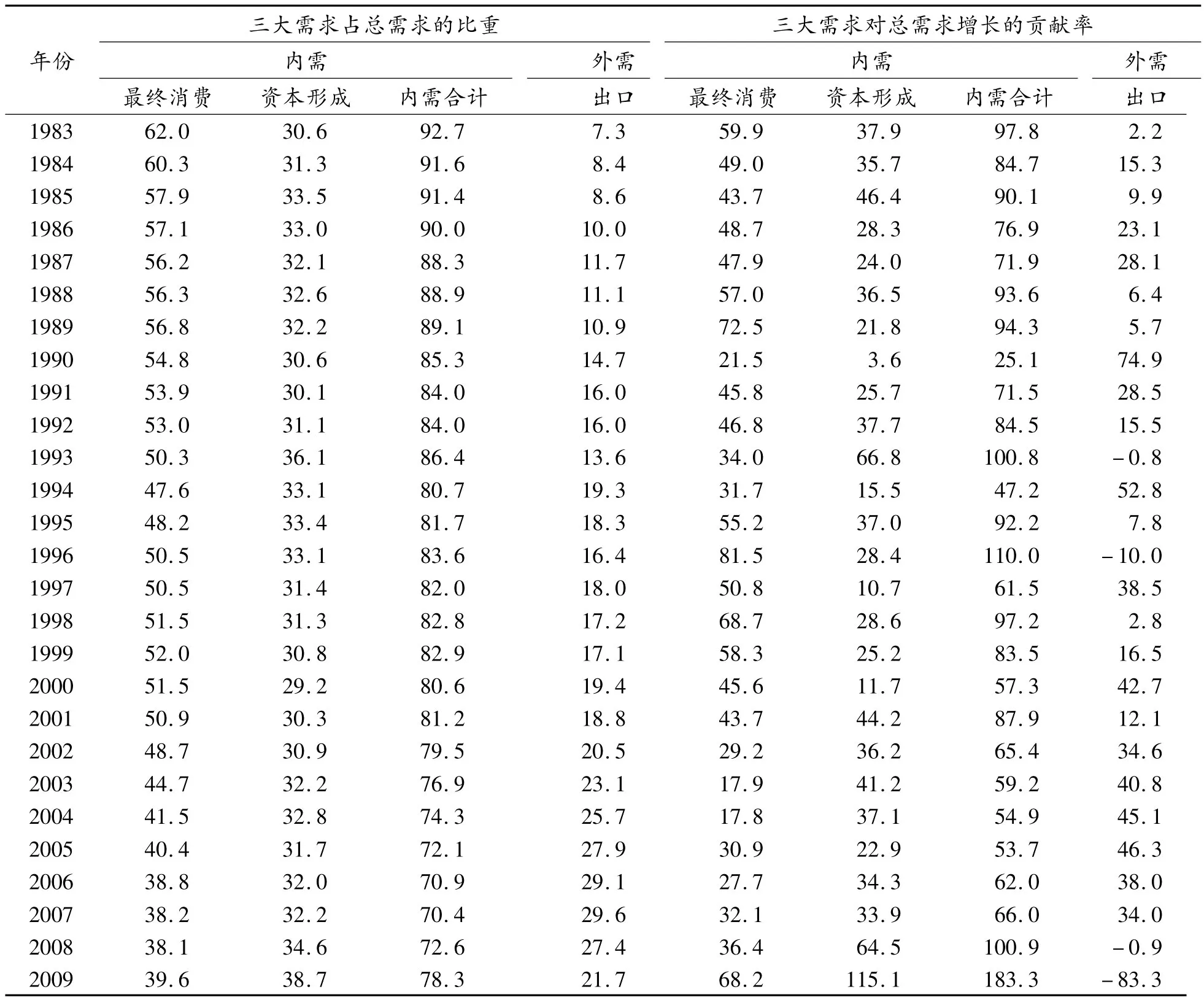

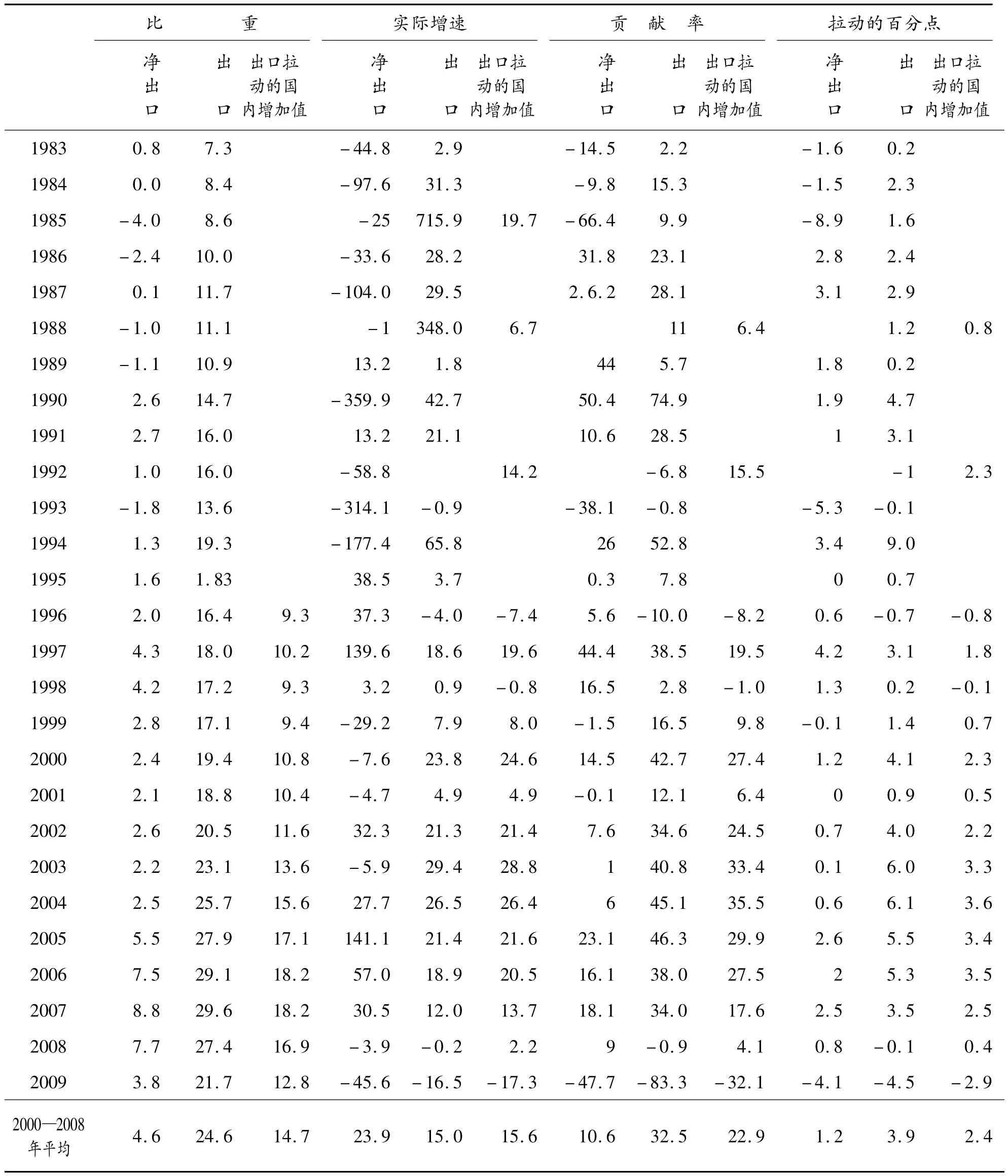

从这个角度分析,一般认为消费和投资①投资与资本形成、消费与最终消费支出的统计方法并不完全相同,但内涵相近,为了表述方便在本文中不作严格区分。构成了我国GDP的主要成分和动力源泉,因2000—2008年均净出口占GDP的比重只有4.6%,对经济增长的贡献率只有10.6%。具体数据见表2。

表2 中国支出法GDP三大部分的比重与贡献%

从支出法GDP核算的角度衡量出口对经济增长的贡献,存在明显的低估现象,主要是因为把用于消费和投资的进口全部从出口中进行了扣除。在运用支出法国内生产总值核算公式计算净出口时把进口从出口中扣除只是为了统计核算上的方便,并不具有实际的经济意义。进口的国外商品既可能用于出口,也可能用于国内消费和投资,因此把用于消费和投资的进口部分一并从出口中扣除,实际上低估了出口对中国经济增长的贡献,同时也高估了消费和投资的贡献。

(二)从总需求角度计算出口贡献率高估了出口对中国经济增长的贡献

另一种经常采用的方法是从三大需求(三驾马车)的角度来计算。三大需求计算公式:

总需求=最终消费+资本形成+出口(2.2)

式中前两部分构成了内需,后一部分构成了外需。

从这个角度分析,一般认为中国经济增长对出口的依赖程度偏高,2000—2008年均消费、投资和出口占总需求的比重分别为43%、32%和25%,对总需求的平均贡献率分别为29%、32%和39%,见表3。

表3 中国三大需求的比重与贡献%

从总需求的角度衡量出口对经济增长的贡献,存在明显的高估现象,主要是因为三大需求对国内供给的拉动能力是不一样的。与“总需求=最终消费+资本形成+出口”公式相对应的是“总供给=国内生产(GDP)+进口”,根据国民经济核算恒等式“最终消费+资本形成+出口=国内生产+进口”,三大需求拉动的总供给既可能来自国内生产也可能来自进口,值得注意的是,单位出口拉动的国内生产往往比单位消费和投资需求拉动的国内生产要低,尤其是出口中的加工贸易出口对国内供给的拉动能力远远小于消费和投资。近年来中国加工贸易出口占总出口的比重在50%左右,加工贸易出口在中国只是简单“过一下手”,根据国内外学者的测算(见表1),加工贸易出口拉动的国内供给不及一般贸易出口的一半,比消费和投资更是小很多。因此,从三大需求角度分析,实际上高估了出口对中国经济增长的贡献,同时也低估了消费和投资的贡献。

三、从“三大需求拉动的国内增加值”角度科学衡量内外需贡献

既然经济增长以国内生产总值(GDP)为衡量基准,因此评价消费、投资和出口对中国经济增长的贡献也应以其拉动的GDP来衡量。GDP衡量的是属地所有常住单位在一定时期内创造的增加值之和。由于进口的存在,三大需求既拉动了国内增加值,也拉动了国外增加值,同时三大需求对国内增加值的拉动能力也存在差异,所以只有三大需求拉动的国内增加值才算是对中国经济增长的贡献。因此要计算三大需求对中国经济增长的贡献需要从三大需求中剔除各自拉动的国外增加值份额。当前国内外相应的主流方法是采用非竞争型投入产出模型。

(一)区分国内生产与进口的非竞争型投入产出模型

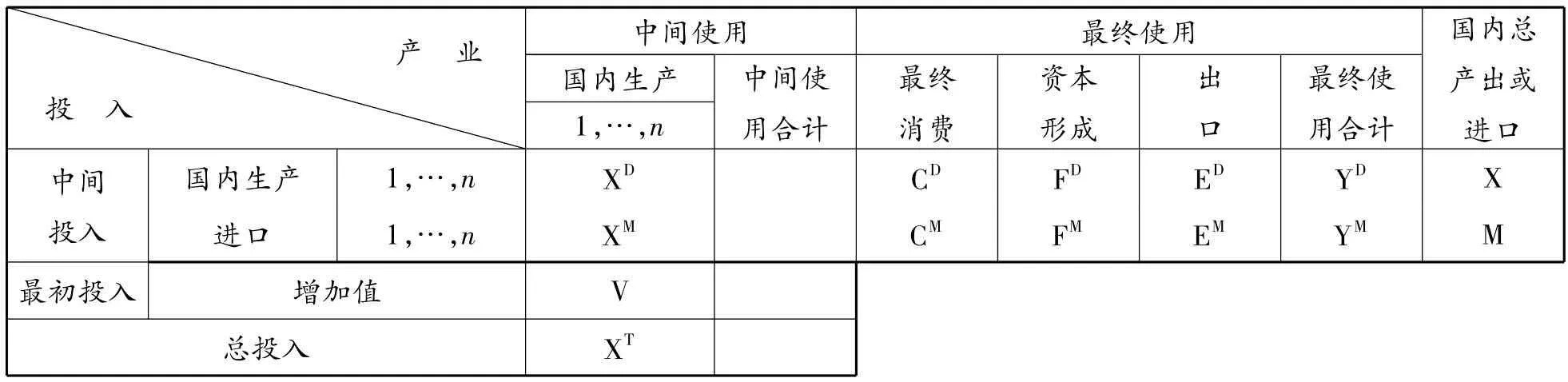

非竞争型投入产出表把生产投入区分为国内生产和进口,反映了二者的不完全替代性,而传统的竞争型投入产出表不作这一区分,假定二者可以完全替代。

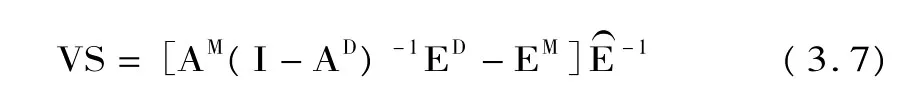

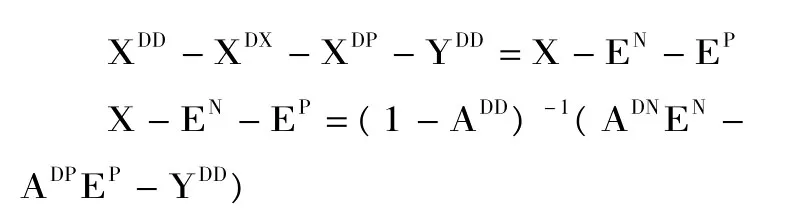

根据非竞争型投入产出表(见表4)可得:

表4 区分国内生产和进口的非竞争型投入产出表

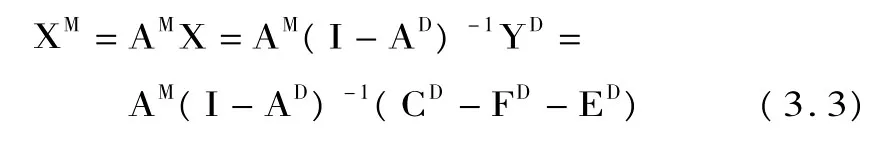

其中,AD、AM分别是国内生产和进口的直接消耗系数矩阵。

先把进口进行初步分解:进口=用于中间投入的进口+直接用于消费的进口+直接用于资本形成的进口+直接用于出口的进口。

再把用于中间投入的进口分解:用于中间投入的进口=间接用于消费的进口+间接用于资本形成的进口+间接用于出口的进口。

根据公式(3.2)和(3.3)得到进口的完全分解:进口=完全用于消费的进口+完全用于资本形成的进口+完全用于出口的进口。

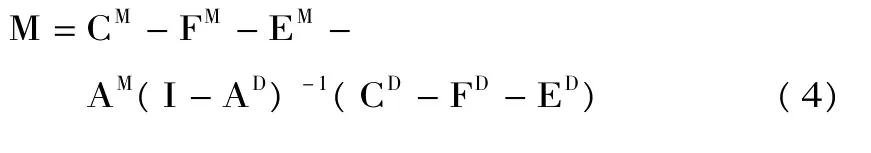

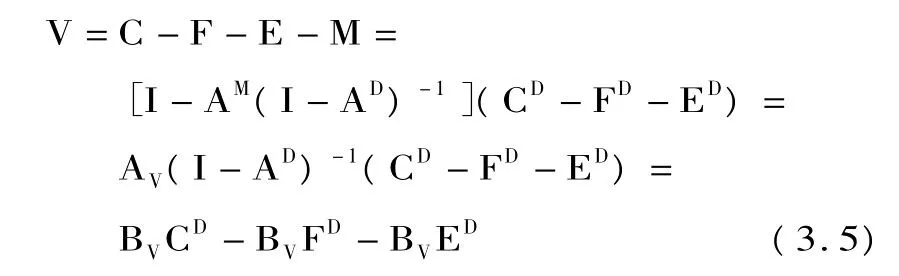

最后,可以把仅具有统计核算意义的国民经济核算公式(2.1)改造成具有实际经济意义的公式:国内增加值=(最终消费-完全用于消费的进口)+(资本形成-完全用于资本形成的进口)+ (出口-完全用于出口的进口)=消费拉动的国内增加值+投资拉动的国内增加值+出口拉动的国内增加值。

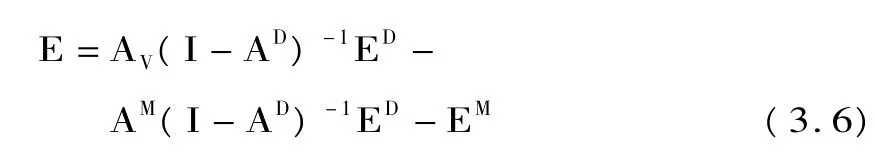

其中AV为增加值率行向量,BV=AV(IAD)-1。根据I=AD-AM-AV,可知AM(I-AD)-1=I-AV(I-AD)-1。

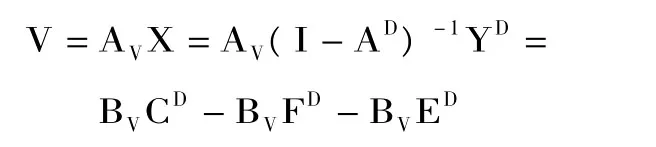

公式(3.5)也可以采用联立方程组的方法得出,

同样,出口商品的价值可以分解为:出口=来自国内的增加值+来自国外的增加值。

垂直专门化率=出口中来自国外的增加值/出口。

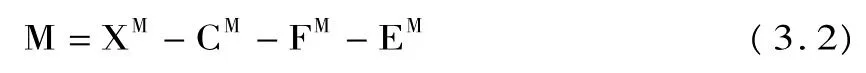

(二)进一步区分加工贸易和一般贸易的非竞争型投入产出模型

据此,可以将公式(3.5)中的出口部分进一步分解为加工贸易出口和一般贸易出口:国内增加值=(最终消费-完全用于消费的进口)+(资本形成-完全用于资本形成的进口)+(加工贸易出口-完全用于加工贸易出口的进口)+(非加工贸易出口-完全用于非加工贸易出口的进口)=消费拉动的国内增加值+投资拉动的国内增加值+加工贸易出口拉动的国内增加值+非加工贸易出口拉动的国内增加值。

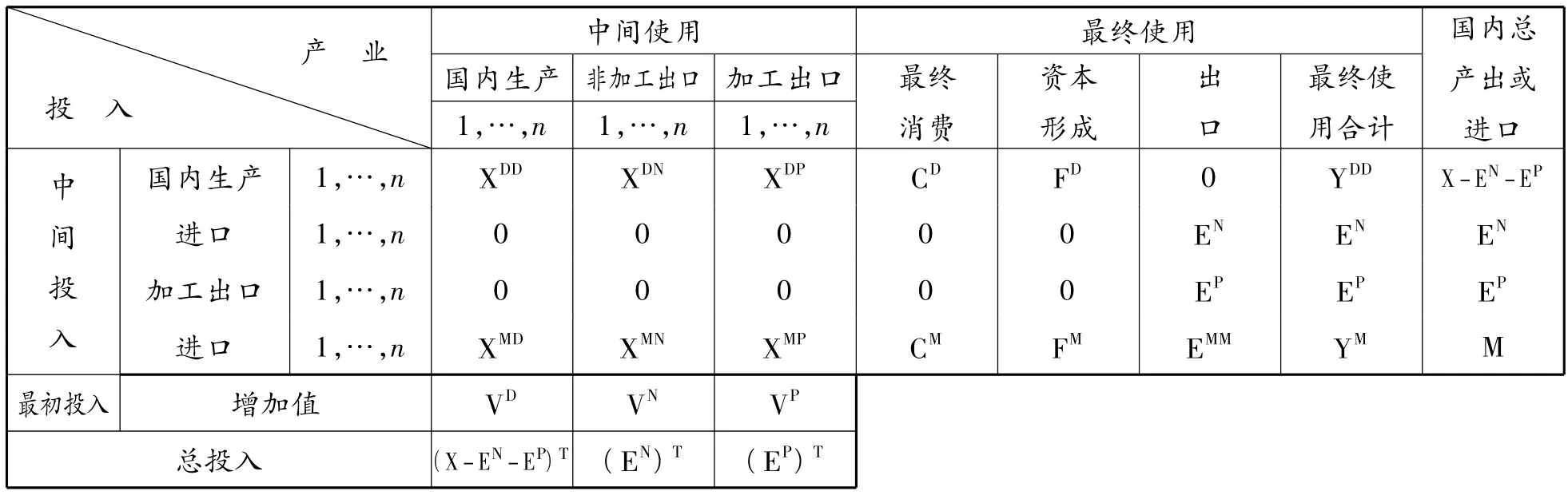

根据区分加工出口和非加工出口的非竞争型投入产出表(见表5)可得:

表5 区分加工出口和非加工出口的非竞争型投入产出表

其中,ADD、ADN和ADP分别为国内生产、非加工出口和价格出口的直接消耗系数矩阵,XDD= ADD(X-EN-EP),XDN=ADNEN,XDP=ADPEP。

则

其中,AVD、AVN和AVP分别为国内生产、非加工出口和加工出口的增加值率行向量,EVD=AVD(IADD)-1。

消费、投资、一般出口和加工出口拉动的GDP分别为BVDCD、BVDFD、(BVDADN-AVD(I-ADD)-1。

垂直专门化率为VS=I-[(BVDADN-AVN)EN

可见,非竞争型投入产出模型通过把生产投入区分为国内生产和进口,实现了将进口分别从消费、投资和出口中进行扣除,改进了国民经济核算公式(2.1)中的缺陷;区分加工贸易的非竞争型投入产出模型又进一步把出口区分为加工贸易出口和一般贸易出口,反映了加工贸易出口与一般贸易出口、消费、投资在拉动国内增加值方面的差异,改进了三大需求公式(2.2)中的缺陷。通过以上改进,最终得出了一个相对客观真实的结果。

上述分析方法仍然存在一定缺陷,主要是局限于静态的分析,而动态的分析应该考虑外需和内需的互相带动效应。一方面,外需对内需会产生带动效应,出口活动增加了国内的就业、居民收入和企业利润,而居民收入会再进行消费,企业利润也会再转化成投资,这一系列的连锁效应在非竞争型投入产出模型中没有反映。解决这一问题需要借助凯恩斯乘数模型。①关于在投入产出模型框架下引入乘数机制,参见Peter W.J.Batey&Melvyn J.Weeks,The effects of Household Disaggregation Extend Input-Output Model,in:Frontiers of Input—Output Analysis,Oxford University Press,1989:119-133;陈锡康:《中国城乡经济投入占用产出分析》,科学出版社,1992;刘起运:《结构式凯恩斯乘数模型研究》,载于《统计研究》,2004年第11期;任泽平:《结构式乘数及其对凯恩斯主义宏观经济理论的发展》,载于《数量经济技术经济研究》,2009年第8期。另一方面,内需对外需同样会产生带动效应,中国的投资和消费活动带动了进口从而增加了主要贸易伙伴国家的国民收入和对中国产品的进口,同时中国庞大的、快速发展的内需市场也培育了中国企业的国际竞争力。严格意义上讲,这种内外需的互相带动效应该予以考虑,但必须双向考虑,而不能像有的国外学者只考虑出口对国内投资和消费的单向带动效应,以此来夸大中国对外需的依赖(Stephen Roach,2009;Paul Krugman,2010)。由于内外需的双向带动效应会相互抵消,对最终结果影响不大,因此本文的研究对此没有进行测算。

四、从内外需关系看中国经济增长的双轮驱动模式

(一)三大需求对中国经济增长的贡献

根据区分加工贸易的非竞争型投入产出模型计算,消费、投资和出口三大需求对中国国内生产的拉动能力差异很大,1元消费、投资、一般贸易出口和加工贸易出口分别拉动大约0.9、0.9、0.7和0.3元的国内增加值。据此测算得到,2000—2008年年平均出口拉动的国内增加值占GDP的比重为14.7%,对经济增长的贡献率为22.9%,测算结果介于根据净出口和出口计算的结果之间。根据消费、投资和出口拉动的国内增加值来测算三大需求对经济增长的贡献,具有实际的经济意义,计算结果科学客观。

分析三大需求拉动的GDP可知:

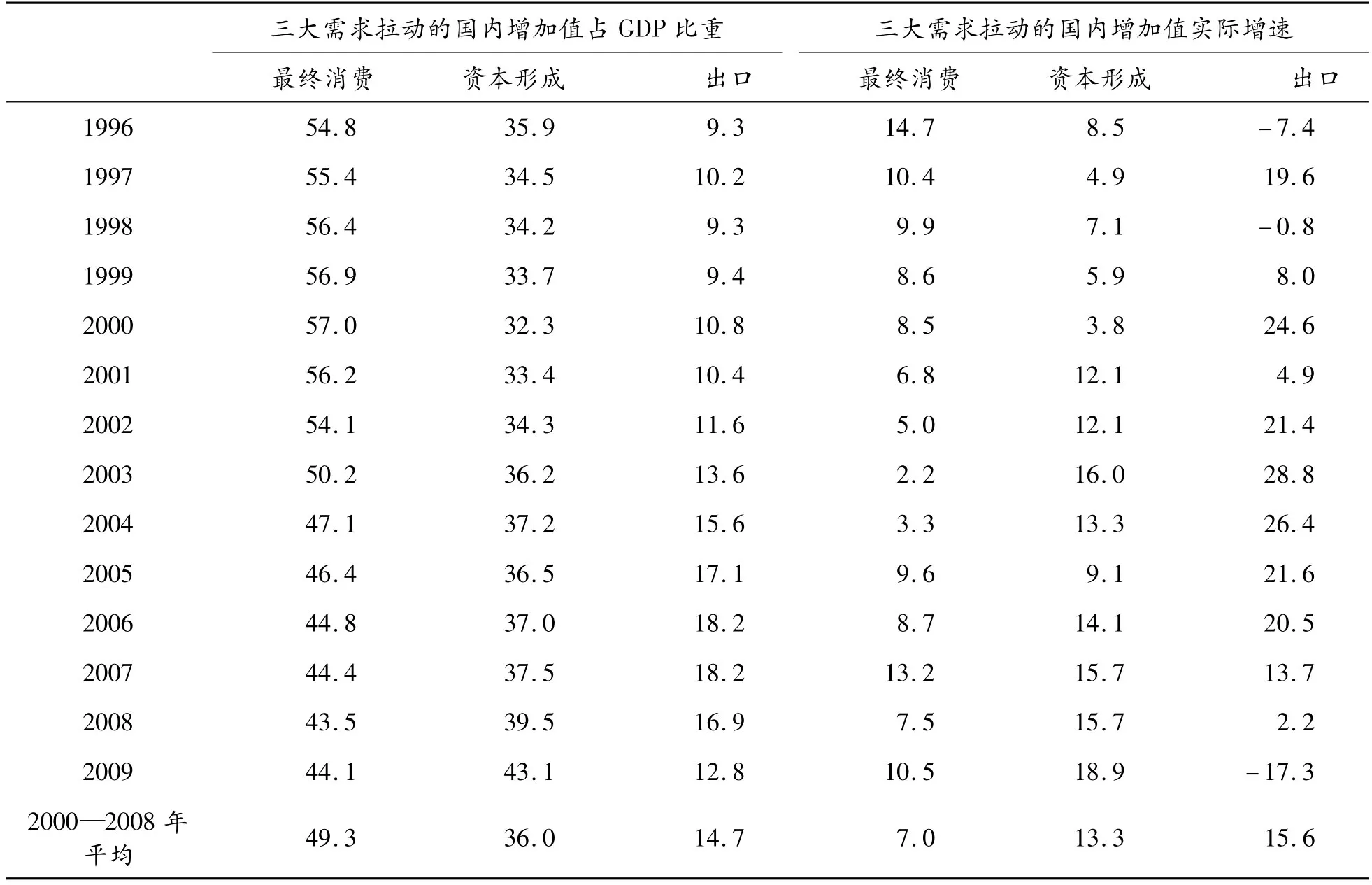

(1)从占GDP的比重来看,2000—2008年消费、投资和出口拉动的国内增加值比重平均分别为49.3%、36%和14.7%,其中2002—2007年出口拉动的国内增加值持续快速上升,从11.6%上升到18.2%。

(2)从增速来看,2000—2008年消费、投资和出口拉动的国内增加值增速平均分别为7%、13.3%和15.6%,其中2002—2006年连续5年出口拉动的国内增加值保持20%以上的增长,是GDP增长的2倍,这在中国外贸发展历史上是没有的。

(3)从对经济增长的贡献来看,2000—2008年GDP平均增长10.4%,其中消费、投资和出口拉动的国内增加值对经济增长的贡献率平均分别为34.7%、42.4%和22.9%,分别拉动3.6、4.4和2.4个百分点。

(4)从对经济波动的影响来看,由于投资拉动的国内增加值比重高、波动大,投资往往是引发经济波动的主要原因。近年来由于出口拉动的国内增加值比重大幅上升,并且波动很大,使得出口与投资一起成为经济波动的主要原因。

(二)从比重份额所反映的需求主体来看,中国经济符合大国以内需为主的一般规律,中国出口依存度并不偏高

内需是中国经济的需求主体。从三大需求来看,1983—2009年间内需占总需求的比重一直在70%以上;从三大需求拉动的国内增加值来看,内需拉动的国内增加值占GDP比重一直在80%以上,2000—2008年年均比重为85.3%,2009年比重更是高达87.2%。中国经济符合大国以内需为主的一般规律,外需对中国经济发展起到了重要贡献,尤其新世纪以来外需比重明显上升,但是外需并没有成为中国经济的需求主体。

出口依存度衡量的是一国经济增长对出口贸易的依赖程度,但是由于加工贸易出口对国内经济增长的拉动能力较低,因此对于像中国、东南亚以及墨西哥这样的国家和地区,加工贸易出口比重较高,应采用“出口拉动的国内增加值占GDP比重”来衡量一国经济增长对出口贸易的依赖程度。中国1元加工贸易出口和一般贸易出口分别拉动国内增加值0.3元和0.7元,当前中国加工贸易出口占总出口比重约为50%,因此1元出口拉动的国内增加值约为0.5元。

据此测算,2000-2009年中国出口依存度在10%~19%之间,2009年已经明显下降至12.8%,远小于对内需的依赖程度,这比采用传统方法降低了一半。

表6 三种视角下出口对中国经济增长的贡献

表7 消费、投资和出口拉动的国内增加值比重与增速%

表8 消费、投资与出口拉动的国内增加值对我国经济增长的贡献

表9 中国出口依存度%

伴随着中国出口的快速增长,中国面临的国际贸易摩擦日渐增多,世贸组织的数据显示,中国已连续15年成为遭受反补贴调查最多的成员,2008年全球35%的反倾销、71%的反补贴调查涉及中国。中国是全球最大的贸易顺差国,欧美发达国家认为中国大量的出口产品对其生产和就业造成了严重影响。事实上,中国出口结构与欧美发达国家有很大不同,中国加工贸易出口占总出口比重很高,不能忽视出口结构差异而简单使用出口总规模来衡量中国外贸对他国生产和就业的影响,否则必然造成高估中国出口产品对出口对象国的影响。随着中国对外开放水平的提高和市场经济体制的完善,加工贸易以大大超过全国进出口平均增长水平的速度迅猛发展。中国加工贸易出口占总出口的比重从1981年的5.1%上升至2007年的50.7%,中国大陆的加工贸易出口,大部分是由于日本、韩国、美国、中国香港、中国台湾等国家和地区为降低生产成本和提高竞争力,向外转移劳动密集型产业和高新技术产业中属于劳动密集型的组装工序而发展起来的,而这部分生产环节附加值很低,发达国家和地区是这部分加工贸易出口的主要受益者,对中国国内生产的拉动程度较小。根据我们的测算,中国出口产品中不仅带动了国内增加值,而且还带动了国外增加值,尤其是占半壁江山的加工贸易出口带动的国外增加值率达到70%以上。

中国与发达国家在出口结构中所存在的上述差异,是由全球产业分工格局所决定的。这既说明了中国在全球产业分工链条中的地位还相对较低,同时也说明了发达国家仅仅强调出口规模而忽视出口结构差异的做法必然夸大了中国出口贸易的影响。

(三)从贡献份额所反映的动力结构来看,中国经济增长模式具有双轮驱动的基本特征

我们认为,中国经济增长的动力结构是典型的“双轮驱动”。中国经济增长模式既不是过度依赖外需的小国出口导向型模式,也不是完全以内需为主的大国封闭经济体模式,而是具有混合型特征。从20世纪90年代中期以来,中国经济增长的动力结构由内需驱动为主向内外需“双轮驱动”过渡,由国际竞争力带来的外需和由居民消费升级带来的内需共同构成了中国经济增长的“双轮驱动”力量,而且两股力量都很强劲。中国完善的基础设施,大量熟练的制造业工人和技术人员,有效的汇改和加入WTO等政策措施,使得物美价廉的中国制造产品走向世界,经济的外向型程度快速提高。同时,中国拥有13亿人口的广阔市场,中国的城市化率为46.6%,处在城市化快速推进时期,农民工市民化愿望迫切,城市居民消费升级加快,中国经济的内在需求旺盛。

1994年是中国内外需关系和动力转换的分界点,中国经济增长的动力结构由内需驱动为主向内外需共同驱动过渡。1994年汇率改革和2001年加入世贸组织对扩大中国经济的外向型程度起到了关键作用,这在中国外贸数据上得到了明显体现。外需对总需求增长的贡献在1994年和2002年分别上了一个大台阶,1994年之前外需贡献偏小且很不稳定,绝大多数年份低于20%,1994年之后外需贡献快速上升,2002—2007年的6年间我国外需贡献年均达到40%,2004—2005年甚至接近50%。从外需占总需求的比重来看,1994年之前基本在10%左右,1994年前后开始接近20%,2002年超过20%,2005—2008年接近30%。三大需求拉动国内增加值的趋势基本相同。

从过去15年的历史来看,内需和外需这两股力量轮番交替共同驱动中国经济增长。在世界经济高速增长带动我国出口快速增长的时期,我国经济往往表现为外需驱动为主的特征,在外部环境恶化的时期,则表现为内需驱动为主的特征。比如,2002—2007年世界经济高速增长阶段,我国经济表现出明显的外需驱动特征;而在1998—1999年的亚洲金融危机阶段,2001年的互联网泡沫破灭阶段,2008年以来的国际金融危机阶段,我国经济则表现出明显的内需驱动特征。

我们认为,在需求主体方面我国以内需为主,在动力结构方面中国经济增长模式具有双轮驱动的典型特征。立足内需,充分利用国际国内两种资源,积极开拓国际国内两个市场,既是我国双轮驱动模式的重要特点,也应是中国经济发展长期坚持的基本方向。依靠成功的制度改革,依托具有比较优势的资源禀赋,中国有效启动了内需和外需两个增长动力机制,并为世界各国的发展和就业做出了重大贡献,成为当前全球经济复苏的重要动力。当前我们应该清晰地分析把握这两股力量的强弱波动情况,平衡这两股力量以实现中国经济平稳较快增长,同时加快解决困扰这两股增长动力的深层次机制问题,比如财税体制、地方政府政绩考核办法、国有企业经营业绩考核机制、收入分配、汇率形成机制、产业转型升级、户籍制度等,使得这两股驱动力量能够保持持久。

[1]Paul Krugman.Chinese New Year[N].The New York Times,2010-06-06.

[2]Stephen Roach.中国增长模式缺陷[J].财经,2009 (11).

[3]林毅夫,李友军.必要的修正——对外贸易与经济增长关系的再考察[J].国际贸易,2001(9).

[4]李雪松.中国经济增长动力的需求分析[J].数量经济技术经济研究,2005(11).

[5]Hummels D,Rapoport D,K-M Yi.Vertical Specialization and the Changing Nature of World Trade[J].Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review,1998,4(2).

[6]平新乔.垂直专门化、产业内贸易与中美贸易关系[C]//中美贸易顺差结构分析与对策.北京:中国财政经济出版社,2006.

[7]陈锡康.中国1995年对外贸易投入占用产出表及其应用[C]//中国投入产出理论与实践2001.北京:中国统计出版社,2002.

[8]刘遵义,陈锡康.非竞争型投入占用产出模型及其应用——中美贸易顺差透视[J].中国社会科学,2007 (5).

[9]Robert Koopman,Zhi Wang,Shang-Jin Wei.How Much of Chinese Exports Is Really Made in China?Assessing Domestic Value-Added When Processing Trade is Pervasive[R].NBER Working Paper.

[10]沈利生.“三驾马车”的拉动作用评估[J].数量经济技术经济研究,2009(4).

[11]Feenstra R C.Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy[J].The Journal of Economic Perspectives,1998,12(4):31-50.

[12]中国为何在贸易保护中受伤最深[EB/OL].新华网,2009年12月22日.

[13]美智库接连预测中美摩擦[N].环球时报,2010-01-06.

[14]任泽平,陈昌盛.出口对我国经济增长的贡献究竟有多大[J].中国经济报告,2010(2).

[15]张立群,陈昌盛,任泽平.外需对中国经济增长作用分析[C]//加快转变经济发展方式干部读本.北京:人民出版社,2010.

[16]Paul Krugman.Take on China[N].The New York Times,2010-03-17.

(责任编辑邝坦励)

On the Two-wheel-drive Model of China Economic Growth from the Perspective of Domestic and Foreign Demand Relationship——empirical study based on non-competitive input-output model

REN Ze-ping1,ZHANG Bao-jun2

(1.Department of Macroeconomic Research,Development Research Center of the State Council,Beijing 100010,China; 2.School of Statistics,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China)

The contribution share of consumption,investment and export to economic growth is an important criterion of evaluating the economic growth model of a country.At present national economic accounting formula or aggregate demand formula are adapted abroad to analyze the contribution of export to economic growth.With these two methods,there is,however,the problem of underestimating or overestimating the contribution of export to China’s economic growth.Therefore,to estimate the contribution rate of domestic value added driven by consumption,investment and export to China economic growth,it is necessary to establish an non-competitive input-output model that distinguishes processing trade export from the angle of“domestic value added driven by consumption,investment and export”.The estimating results show that from the perspective of demand mainbodies reflected from proportions,China economy applies to the general rule that a power country takes domestic demands as the core,while from the perspective of the driving structure reflected from contribution shares,the China economic growth model possesses the basic characteristics of two-wheel drive model.

domestic and foreign demand relationship;economic growth model;processing trade export;non-competitive input-output model

F222.3

A

1674-8425(2011)03-0001-11

2010-01-18

任泽平(1979—),男,山东人,博士后,研究方向:宏观经济模型、投入产出分析;张宝军(1969—),男,辽宁人,中央财经大学统计学院副教授,中国人民大学博士研究生,研究方向:经济结构、投入产出分析。