论重庆产业结构高级化趋势及制度环境构建

赵艳轲,余兴厚

论重庆产业结构高级化趋势及制度环境构建

赵艳轲,余兴厚

运用钱纳里-赛尔奎因准,分析了重庆市产业结构高级化演进的状况和趋势,并与同期全国平均水平进行了比较。对构建重庆市产业结构高级化的制度环境提出了建议。

重庆;产业结构;制度环境;钱纳里-赛尔奎因准则

一、问题的提出及文献综述

在全球化、信息化背景下,世界各国的工业化进程大大加速,经济发展方式正在发生重大转变,而这个过程总是伴随着产业结构的优化和升级。“十一五”规划中强调“促进经济结构优化升级,充分有效发挥我国巨大的经济增长潜力”。党的十七大强调了产业结构高级化在中国未来经济发展中的显著地位,提出“加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级”。改革开放30多年来,中国经济增长取得了空前的成功,产业结构也出现高级化、合理化等产业升级现象:从产值结构来看,第三产业比重有大幅提升;从劳动力结构来看,第二、三次产业就业人数所占比重逐渐上升。这与产业结构升级的一般趋势相吻合,说明我国正处于一个产业结构日益高级的良性升级过程。但是,我国的区域发展差距依然严峻。西部发展能否实现量变到质变的跃迁,并涌现出对中西部更具示范价值和带动作用的超级增长极,成为关系国家全局的重要因素[1]。重庆是我国中西部唯一的直辖市,是统筹城乡综合配套改革的试点地区,前不久又与北京、天津、上海、广州一起被确定为国家中心城市,正力图打造中国经济新的超级引擎。因此,对重庆地区的产业结构进行专门研究是很有必要的。

产业结构升级和优化是中国进入21世纪以后的发展主题,有很多学者进行了有益的探索。魏农建认为,中国的产业高度化应该走一条他人没有走过的路,寻找到新的经济发展支撑结构,不可继续他国产业发展道路[2]。李江帆认为,在产业结构高级化、第三产业比重日趋增大的形势下,我国很有必要全面推进第三产业现代化[3]。杨学坤认为,通过信息化建设促进经济结构调整,尤其是产业结构的优化,是提升我国整体经济竞争力的关键[4]。欧阳平凯、赵顺龙认为,产业高端化应该从产业发展状况以及产业发展所需要的外部环境对产业的支撑水平来进行测度[5]。闫炎指出,中国要实现产业结构高级化,发挥政府职能尤为关键,认为政府应积极发挥调控功能、服务功能和引导功能[6]。顾海峰从金融发展视角,针对金融支持产业结构高级化的作用机理,提出了基于直接金融与间接金融协调作用的产业结构高级化金融支持架构[7]。然而,这些研究都是从全国层面进行分析的,对于区域状况却鲜少涉及。

二、产业结构高级化程度评价理论框架

(一)产业结构高级化的表现形式和演进的一般趋势

产业结构高级化,是在一定经济发展总量条件下产业结构的高素质化过程。通过这一过程,由产业结构体现的经济技术水平将不断提高,资源在各产业间的分布状况也将发生有利于整体经济效益提高的结构性变化。具体说来,产业结构高级化的表现形式,通常可归结为三次产业结构水平的优化、工业结构水平的优化和资源密集类型的优化三个方面。

从许多发达国家和新型工业化国家的实践来看,产业结构的变动有一般的趋势和规律,这种演进的趋势具体表现在三次产业产值比重的变动、劳动力比重的变动以及产业内部结构的变动上:(1)随着经济的发展,第一产业的产值所占比重不断下降,而第二、三产业所占比重逐渐上升。(2)随着人均收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业转移,当人均收入水平进一步提高时,劳动力就进一步向第三产业转移[8]。因此,就业结构的变化趋势是第一产业比重降低,第二、三产业比重上升。(3)各产业的内部结构经历着一个由低级向高级循序渐进的过程。德国经济学家霍夫曼对工业化结构演变规律做了开拓性的研究,提出了著名的“霍夫曼定理”,即:在工业化进程中,霍夫曼比例(消费资料工业的净产值与资本资料工业净产值的比例)是不断下降的[9]。

(二)钱纳里-赛尔奎因准则

产业结构的高级化是某一时期内若干指标的反映,因此可以通过统计分析的方法进行统计归纳。较为典型的就是钱纳里-赛尔奎因准则[10],该准则从人均300~4000美元发展区间的经济变化得出了重要的描述性结论,具体如下表[11]:

表1 钱纳里-塞尔奎因三次产业产值结构标准模式(%)

表2 钱纳里-塞尔奎因三次产业劳动力结构标准模式(%)

三、重庆的产业结构高级化状况分析

(一)重庆产业结构高级化的演进趋势

改革开放以来,重庆市国民经济保持了较快的增长速度,产业结构也发生了巨大的变化。下面,考察重庆市产业结构向高级化演进的实际状况(鉴于数据的可得性,产业内部结构的变动情况在此不做研究,这是与上述理论框架的差异之处)。

1.产值结构演进趋势

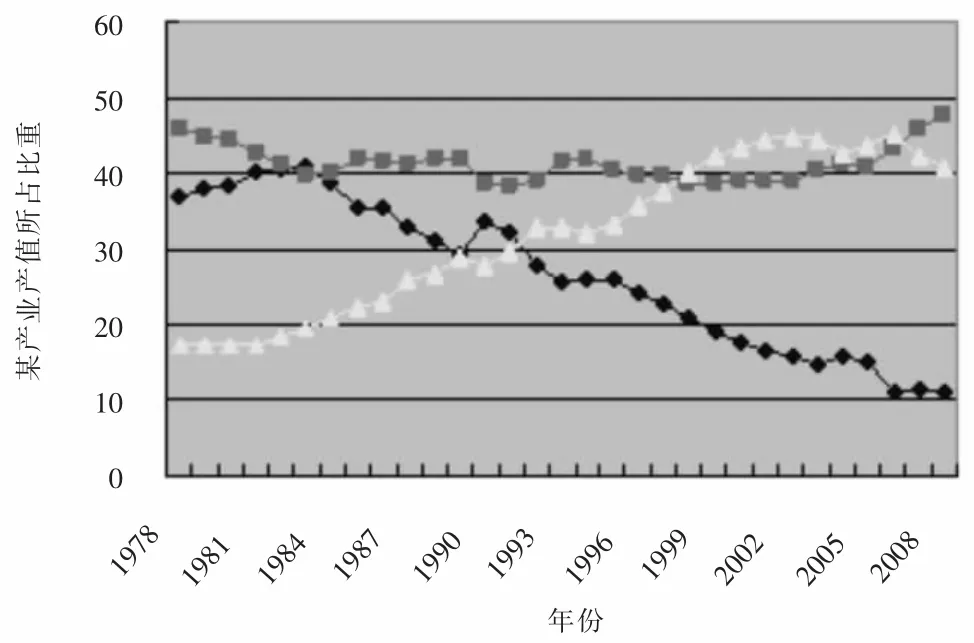

根据相关资料(由于重庆市改革开放以来劳动力结构变动的数据不完整,这里仅选择1985-2008年的数据),重庆市三次产业产值结构的变动情况,可描述如图1。

整体上看,若把重庆市三次产业产值的比重按降序排列,则其产业结构正在从二、一、三逐步向二、三、一演进。在1998-2006年间,重庆市产业结构出现了三、二、一的极度高级化现象。分产业看,第一产业比重呈下降趋势,第二产业略有上升,第三产业比重大幅上升。这与产业结构变动的整体趋势基本一致。

图1 重庆市产业产值结构

图2 重庆市产业劳动力结构

2.劳动力结构演进趋势

由图2可以看出,重庆市的劳动力逐渐从第一产业向第二、三产业转移,尤其是第三产业吸纳了大量从第一产业转移出来的劳动力;第二产业的劳动力比重有小额增幅。这与产业结构高级化的一般趋势是相符的。

(二)重庆与全国情况的对比

1.产值结构对比

从整体变动趋势来看,重庆市的情况与全国一致,产值产业结构都是从二、一、三向二、三、一转变,但重庆实现转变的进程要比全国迟7年,全国在1985年成功实现转变,而重庆市的转变在1992年才得以实现。在此演变进程中,重庆有自己的一些特色,如1983年重庆的产值产业结构出现了一、二、三的退化现象,而在1998-2006年间出现了三、二、一的极度高级化现象。

图3 重庆与全国产值结构比较

图4 重庆与全国劳动力结构比较

分产业看,重庆的第一产业比重高于全国平均水平,第二产业比重低于全国,第三产业先是低于而后高于全国平均水平,不过差距都在逐渐缩小。这说明重庆市第三产业有比较优势,其发展已经超过了全国水平,而第一产业和第二产业还有提升空间。

2.劳动力结构对比

重庆的劳动力产业结构的变化与全国完全一致,都是从一、二、三向一、三、二转变,都是在1994年成功实现转变的。分产业看,重庆市第一产业吸纳劳动力的比重要高于全国平均水平,第二产业低于全国,第三产业从2001年起吸纳劳动力的比重高于全国。除第三产业外,重庆市的产业结构还未达到全国水平。具体说来,产值较低的第一产业占用过多劳动力,而产值较高的第二产业吸纳劳动力的能力不足。这既影响资源的优化配置,又不利于破解二元经济结构,一定程度上延缓了经济发展的步伐。

(三)重庆产业结构高级化阶段判断

重庆市2008年的人均GDP为15 648.09元,换算成美元,以2008年平均汇率6.9451计算,为2253.11美元;以1980年的平均汇率计算,为958.39美元。根据钱纳里-赛尔奎因准则,此经济水平下三次产业产值结构应为30.4—23.1—46.5,劳动力结构应为65.1—13.2—21.7。2008年重庆的三次产业产值构成为11.3—47.7—41,劳动力构成为45.4—20.6—34。显然,2008年重庆市三次产业产值构成与钱纳里—赛尔奎因准则中的任何阶段都不相符,而劳动力构成却与人均GDP为1000美元(以1980年美元计)的情形极为相似。这正是产业结构高级化和产业升级的路径多样化的具体表现,只要其演进方向符合高级化的趋势,都可以认为是符合钱纳里-赛尔奎因标准的。可见,重庆市的产业结构高级化尚在进行中,要想达到经济发达地区的水平,还有很长的路要走。

四、重庆产业结构高级化的制度环境构建

制度环境的构建,对于产业结构优化调整、实现高级化尤为重要。根据重庆目前的经济发展状况和客观环境,笔者认为,重庆市应从以下几个方面努力,构造有利于实现产业结构优化协调和高级化的制度环境:

第一,科学规划产业。结合经济实际和资源禀赋进行合理的产业规划与布局,确立优势产业和主导产业,予以重点发展。对于产值不高、污染较大又不能有效带动就业的产业和部门,要加快淘汰和整改,同时要加快传统产业的改造和新兴战略性产业的发展,加大扶持力度。

第二,着力开放市场。树立开放意识,扩大重庆开放程度,逐步扩大基础设施和重点行业的市场准入,建立适应对内和对外开放的投资体制和激励机制。强化东西合作,引导西部企业利用重庆内陆开放型经济平台,承接沿海发达地区产业转移。加大招商力度,积极引进外资。营造良好工作环境和投资环境,吸引外来人才和外部资源的流入。

第三,完善有关配套政策。通过制定各种有利于产业发展的政策,包括财政、税收、金融、土地和创新政策等,规范市场,促进竞争和提升竞争力。尤其要构建利于人才培养和发展的良好环境,设立有效的人才激励机制和市场竞争机制,发掘潜力,倡导自主创新。

第四,加强配套设施建设。商品经济尤其是当今信息经济时代,经济发展更多的伴随着产品和信息的传输和传递。要做好后勤保障工作,配套设施要跟得上,如保持交通便利畅通、通讯发达,等等。

[1]重庆的雄心世界的想象[EB/OL].重庆市政府公众信息网,2010-03-16.

[2]魏农建.我国产业结构高度化的判析[J].上海经济研究,2000(3).

[3]李江帆.产业结构高级化与第三产业现代化[J].中山大学学报:社会科学版,2005(4).

[4]杨学坤.利用信息化建设推动我国产业结构高级化策略探讨[J].江苏商论,2008(8).

[5]欧阳平凯,赵顺龙.产业高端化及其评价指标体系[J].山东科技大学学报:社会科学版,2009(2).

[6]闫炎.试论我国产业结构高级化中的政府职能[J].商业经济,2009(4).

[7]顾海峰.技术创新视角下产业结构高级化的金融支持机理研究[J].软科学,2010(1).

[8]Clark C G.Condition of Econom ic Progress[M].London:Macm illan,1940.

[9]李悦.产业经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2004:332.

[10]Chenery and Syrquin.Patterns of Development:1950-1970[M].London:Oxford University Press,1975.

[11]Syrquin and Chenery.There Decades of Industrialization[J].TheWorld Bank Economic Reviews,1989(3).

F127

A

1673-1999(2011)03-0061-03

赵艳轲(1987-),女,河南洛阳人,重庆工商大学(重庆400067)产业经济学研究生,研究方向为产业组织理论与政策;余兴厚(1960-),男,四川宣汉人,重庆工商大学产业经济研究院教授,研究方向为产业组织理论与政策和公共经济学。

2010-11-18

国家社科基金项目(08XMZ008);重庆工商大学2008-2009学年研究生“创新型科研项目”(yjscxx2010-22)。