我国体育电视媒体与新媒体互补发展的研究

冉强辉,高 雁

我国体育电视媒体与新媒体互补发展的研究

冉强辉1,高 雁2

《国家“十一五”时期文化发展纲要》强调:“大力推进以数字技术和互联网技术为核心的文化生产和传播的新兴行业,加快传播行业向现代发行业的转换,积极发展电子书、手机报刊、网络出版物等新业态,发展手机网站、手机电视、IP电视、数字电视、网络广播电视、电影等新兴的传播载体。”基于传播技术的不断革新和国家政策的正面激励,近年来我国新媒体发展迅猛。中国社会科学院新闻与传播研究所、科学文献出版社联合出版的2010年《中国新媒体发展报告》指出:2008年以来我国网络新闻使用率始终在80%左右。2009年12月网络新闻使用率超过80%,网络新闻用户数量已达3亿。2009年,中国新闻网站传播实力不断增强,网络论坛社区继续引导网络舆论,博客趋于理性成熟,微博日渐成为潮流,即时通讯成为颠覆社会交往方式的“潜传播”平台,IPTV与数字电视快速发展,三网融合背景下手机报和手机电视备受关注[10]。

在此社会背景下,利用网络、手机获取体育信息,通过网络视频观看赛事直播逐渐成为人们休闲生活的重要方式。新媒体传播体育信息的海量、即时、互动性等优势对体育电视媒体造成极大的冲击。尽管一些新媒体已开始介入体育信息传播,体育电视媒体也迫于现实的压力纷纷运用新媒体技术,但两者的结合还处于初级阶段,体育电视媒体与新媒体资源并未充分实现有效互补。在理论层面上,虽然对包括体育电视媒体在内的传统体育媒体的研究已有一定规模,对新兴的体育网络媒体也开始了探索性的研究,但对于体育电视媒体与新媒体互补发展的效果、对策及其对体育传播方式产生的影响等方面的研究还较鲜见,这在实践上不利于传播资源的有效配置,阻碍了体育传播效果的有效发挥。

因此,本研究在对国内、外相关文献分析、归纳的基础上,拟通过对目前我国体育电视媒体的节目制作、经营策略、受众态度等进行调查,揭示我国体育电视媒体的传播现状;同时,对于经常接触新媒体的受众进行问卷调查,分析新媒体的体育传播效果及受众对于体育电视媒体与新媒体互补发展的认可度与预期。在此基础上构建我国体育电视媒体与新媒体互补发展的有效模式与途径,为我国体育电视媒体发展的转型及与新媒体的有效融合提供借鉴。

作者单位:1.上海体育学院期刊社,上海200438;2.厦门电视台,福建厦门361012

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取我国主要体育电视媒体——中央电视台体育频道、地方电视台体育频道(以上海电视台五星体育频道和广东电视台体育频道为例);新媒体中的网络媒体(以网易体育频道为例)、中国电信通讯运营商——中国移动奥运手机、中央电视台数字电视体育频道、上海电视台数字电视体育频道和广东电视台数字电视体育频道为主要研究对象。

以广州市、上海市8所高校(广州市的暨南大学、中山大学、华南师范大学、广州体育学院;上海市的复旦大学、同济大学、上海大学、上海理工大学)的在校师生、广州天河区网易大厦员工及周边商务大厦员工为调查对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料调研

通过上海体育学院图书馆、暨南大学图书馆以及G oogle、Baidu等搜索引擎,搜索并研读了相关论文(集)、网页及原始资料,并查阅了传播学、体育人文社会学论著。对各种文献资料进行分析,为本研究奠定理论基础。

1.2.2 问卷调查

相关研究显示,对体育信息感兴趣,经常接触新媒体的人群主要为高学历、高收入的白领和学生。为了解受众对体育电视媒体的认可度、体育电视媒体在体育媒体中的地位、新媒体在受众中的影响等,本研究在确定调查对象(广州和上海两市的部分大学生和白领)后,设计调查问卷(调查问卷通过专家的效度检验,平均分为4.29,具有较高效度)。共发放问卷630份,回收有效问卷536份,有效回收率为85.1%。

1.2.3 专家访谈

根据研究需要,拟定专家访谈提纲。通过面谈、电话采访和 E-mail咨询等方式访问有关专家,了解我国地方体育电视媒体的发展瓶颈及与新媒体合作的有效途径以及体育新媒体的发展现状及存在的主要问题。

1.2.4 个案分析

以网易体育频道新闻制作流程为个案,分析新媒体的特点、门户网站体育频道的运作方式及发展瓶颈等。

1.2.5 数理统计

将问卷调查、专家访谈等所获得的数据经 Excel软件进行统计分析。

2 相关概念的界定

2.1 新媒体的概念及其分类

2.1.1 新媒体

与年轻的新闻传播学相比,“新媒体”无疑是一个更加年轻的词汇。定义新媒体的关键在于对“新”的界定,《现代汉语词典》对“新”的解释为:刚出现的或刚经历到的,跟“旧”或“老”相对;性质上改变得更好。因此,新媒体是和旧媒体等传统媒体相对而言的。但事物具有不断运动、变化和发展的特性,因此,新媒体概念的内涵和外延也在不断变化之中。清华大学新媒体研究中心熊澄宇教授认为:“新媒体是一个相对的概念;新是相对于旧而言的,相对于报纸,广播是新媒体;相对于广播,电视是新媒体;相对于电视,网络又是新媒体。”如今,手机等移动媒体的相继出现,又使它们成为了最新兴的媒体。当然,在一定的时间段内,新媒体的内涵有其相对稳定性[5]。

迄今为止,学术界还没有关于新媒体的统一的定义。有学者认为,所谓新媒体就是基于数字化的双向互动的多媒体传播平台,在计算机信息处理技术上产生和影响的媒体形态,包括在线的网络媒体和离线的其他数字媒体形式。按照以往从信息符号的载体这个角度来划分媒体,新媒体是基于技术进步引起的媒体形态的变革,尤其是基于无线通信技术和网络技术革命基础上出现的媒体形态,如数字电视、IPTV、手机、博客、电子杂志等,也包括网络媒体。上海东方宽频总经理张大钟认为,新媒体是一个宽泛的概念,是利用数字技术、网络技术,通过互联网、宽带局域网、无线通信网、卫星等渠道,以及电脑、手机、数字电视机等终端,向用户提供信息和娱乐服务的传播形态。新媒体是信息科技和媒体产品服务的紧密结合,是媒体传播市场发展的趋势和必然方向[8]。

基于以上分析,在目前的时空视域内,本研究以电视媒体作为参照物,认为新媒体是指在电视媒体产生后逐渐发展成熟的网络媒体及以移动通信技术为核心的手机媒体,也包括融合多种媒体技术的数字电视、网络电视等媒体。

2.1.2 新媒体的分类

1.基于互联网技术的网络媒体

伴随以电子计算机技术和通信技术为标志的“第5次信息革命”产生的因特网,被称为第四媒体(图书报刊、广播、电视为前三大媒体)。网络媒体具有速度快、时效强,具有交互性、超文本、超媒体的检索方式,传播范围广、复制便捷、信息丰富等特点。如今,互联网技术已从1.0时代进入强调互动的Web 2.0时代,并朝着以分享理念为主导的Web 3.0时代变革。网络信息集图文、音频、视频于一体,基于网络技术的新媒体形式有:电子杂志、网络视频、博客、播客、网络社区等。

2.基于无线网络技术的移动媒体

“移动媒体是指基于个人移动数字处理终端和无线网络通信技术而开发的一种电信增值服务,也是最新电信增值业务与传统媒体结合的产物。目前,移动媒体的主要载体是手机,也就是所谓的‘第五媒体’。”[8]除了具备通话功能外,手机还可以用来传递文本信息,即手机短信(SMS);发送视频、音频信息、彩信、彩铃;具有无线上网、摄像、拍照等其他功能。手机作为人们日常随身携带的工具,其便携性更强,且随着手机实名制的逐步落实,受众分析数据将更完备,较现存各媒体,它更容易根据受众的年龄、职业、喜好、消费能力等进行分类的信息传播。目前,手机媒体的主要内容有手机短信(彩信)、手机报刊、手机电视。手机短信早期只是人与人之间传送信息的工具,但现在已经成为一种重要的、体现受众主体性的大众转播形式。手机报刊即电信增值服务商将新闻、娱乐、信息内容发送到用户的手机上,用户通过手机短信获取信息。手机电视即把电视频道内置到手机上,用户可以通过手机看电视。随着3 G技术的完善、用户认知的不断提高和运营模式的逐渐完善,基于无线网络技术的移动媒体将得以更快地发展。

3.基于融合网络技术和数字技术的新媒体

在“泛媒体时代”,一种媒介与另一种媒介相结合,就成为了新的传播形式。科学技术的发展促使一些传统媒体也采用新的数字、网络技术,它们既是传统媒体的新形式,在某种程度,也是新媒体形式,如数字电视和网络电视。数字电视是指从演播室电视节目的采集、制作、编辑到信号的发射、传输、接收的所有环节,都使用数字信号或对该系统所有的信号传播都通过数字流来传播的电视。数字电视清晰度高、音频效果好、抗干扰能力强,水平清晰度较普通模拟电视提升3倍以上;频道数量更多,信息量是普通电视的4~5倍;它还可开展多功能业务,不但支持未来扫描格式信号,还支持一定行频的有线电视、AV、DVD、逐行DVD、电脑、数码相机、数码摄像机等的信号。网络电视是一种利用互联网、多媒体、通信等多种技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的新技术。它的实质是把电视播放和互联网结合起来,实现电视音、视频播放,以更好地体现电视视听效果。

此外,新媒体还包括车载电视和楼宇电视等,它们是通过无线传播的数字化电视,通过无线数字信号发射、地面数字设备接收的方法进行电视节目的播放和接收,在公交车、出租车、轻轨、地铁、火车、机场、商务楼等各种流动人群集中的移动载体上广泛使用,目前作为户外媒体,主要传播各类广告和资讯类节目。

2.2 体育电视媒体的概念

《辞海》对“电视媒体”的解释为:同时传送声音与活动图像的电子技术;是传送图像的一种广播、通信方式,常用作新闻传播媒介。大众传播研究领域将电视媒体定义为:电视媒体是一种视听结合的媒介,是通过无线电波或导线,向特定范围发送由图像和声音构成的节目的大众传播媒介。电视媒体以现代电子技术作为传播手段,具有现场纪实、接近观众、贴近生活、传播迅速等独特的传播优势,成为当今世界上最强有力的大众传播媒介[2,6,9]。

基于以上对电视媒体的定义,本文将体育电视媒体定义为:以现代电子技术为传播手段,以电视媒体为传播载体,以与体育相关的图像和声音为传播内容,以体育爱好者为主要受众的大众传播媒介。目前,体育电视媒体主要以综合电视台的体育频道为传播主体。电视媒体凭借其时效性、现场感、方便快捷等特点成为目前体育信息最重要的传播手段之一,从1936年第11届奥运会开始的电视转播至今,体育电视传播形式不断发展与更新,在各种媒体形态中体育电视媒体一直处于主导地位。

3 我国体育电视媒体与新媒体的体育传播现状

3.1 我国体育电视媒体的传播现状

3.1.1 中央电视台体育频道优势与挑战并存

伴随着我国体育事业的发展,中央电视台于1995年成立了体育频道(以下简称“央视体育”),其依托政策、资源、人才、资金等诸多优势,在我国体育电视媒体中长期处于绝对领先地位。它是我国惟一能够有资格参加奥运会等国际体育赛事竞标的电视媒体。因此,央视体育独享了众多顶级赛事资源,围绕这些资源,其人才及技术优势也得以很好地发挥,如2006年德国世界杯期间打造了“球迷世界杯”、“欢乐世界杯”及“豪门盛宴”等品牌栏目。

然而,央视体育的强势地位也正受到一些实力雄厚的地方电视台体育频道的挑战,广东电视台旗下的天盛传媒欧洲足球频道曾在2007年以5 000万美元买下了3年英格兰足球超级联赛在中国大陆的独家转播权,随即还将意大利足球甲级联赛中包括所有强队对抗的38轮共304场比赛的“A包”转播权买下,而中央电视台的“足球周末”只能播放意甲“B包”,即38轮60场比赛。在赛事资源的争夺中,央视体育的垄断地位受到一定程度的动摇。此外,一些地方体育电视媒体还进行横向联合,实现体育资源共享,这种联合突破了地域限制,扩展了发展空间,寻找到未被央视服务覆盖的市场需要,先后获得中超、CBA、东亚四强赛、F1等赛事的电视转播权,分割了央视体育的市场份额[7]。

3.1.2 地方电视台体育频道间实力差距悬殊

除央视体育外,一些经济发达地区的地方体育电视媒体也有一定影响力,如广东电视台体育频道、北京电视台体育频道及上海电视台五星体育频道。它们或采取联合购买转播权的方式,或利用当地组织的赛事资源得以壮大,如上海电视台通过每年的网球大师杯赛、F1及田径黄金联赛等提高节目制作水平和影响力。此外,与央视体育不同,这些地方体育电视媒体所受的政治羁绊较小,因而在节目内容上也相对更加开放和多样性。但与以上这些经济与体育市场均发展较好的地区相比,其他省(市)电视台由于资金、资源、人才限制等,只能靠一些医疗讲座、娱乐节目的填充或插播央视体育、ESPN频道的节目内容维持运转。曾任央视体育中心主任的马国力认为:“现在很多地方台都变成了ESPN的转播台,相当一部分地方台的体育频道,在重大赛事的时候,是通过打擦边球,或是侵中央台的权来维持自己的生存。”

3.1.3 体育电视媒体在体育传播形态中仍居主导地位

电视媒体具有时效性、现场感、方便快捷等特点,其是目前传播体育信息最重要的手段之一。经过20多年的发展,我国体育电视媒体已成为我国体育传播中的主力军。体育传播市场的竞争优势首先来源于资源占有量、赛事报道权等;其次取决于媒体的传播特性。体育平面媒体在传播特性上无法与体育电视媒体相媲美。虽然,平面媒体发展历史较长,拥有赛事报道权及大批新闻从业人员,但广告市场和受众市场都受到传播特性的限制。网络等新媒体的迅速发展,对体育电视媒体施加越来越大的压力,但缺乏赛事报道权和相关法律、法规的规范,使其新闻报道制作比较混乱,权威性和真实性不足,而技术发展也尚未成熟,网络的高清、快速、丰富、互动优势还未在体育传播中完全实现。

3.2 我国新媒体的体育传播现状

3.2.1 网络传播

1.门户网站

门户网站凭借其雄厚的资金、技术及人员实力,是体育网络传播中最具影响力的传播媒体,如新浪竞技风暴、搜狐体育、网易体育、腾讯体育等。其中,新浪体育和搜狐体育不但在体育新闻传播的即时性和准确性上名列前茅,还设立数据库,并进行赛事在线视频直播。此外,为了获得更多的独家体育新闻,积极签约体育知名人士、运动员、知名记者或专家,通过博客的形式发布最新信息或评论等。搜狐体育是北京奥运会的互联网赞助商,其还先后与华奥星空、央视国际成为战略合作伙伴,并绑定国内大批都市媒体和数百家电台。门户网站等综合类网络媒体已逐渐成为我国体育传播的重要力量。

2.体育组织官方网站

体育组织官方网站即各体育管理组织的下属网站,如中国篮球协会官方网站、中国足球协会官方网站等。这类网站的主要功能是发布官方信息,并提供相关项目的历史数据资料,其信息具有权威性,但在内容的丰富性和形式的多样性上无法与门户网站相媲美。

3.专业体育网站

专业体育网站不像综合类门户网站在体育报道上“全面出击”,它们只是针对某一具体项目进行专业化的深度报道,如虎扑篮球(www.hoopchina.com)是以篮球信息为主要发布内容的专业体育网站,其拥有详尽的NBA、CBA新闻和球员、球队资料、球迷论坛、视频资料等。

4.传统体育媒体网络版

近年来,传统体育媒体尤其是体育专业报刊将报纸或杂志制作成网络版,如前几年与 TOM签约的《体坛周报》就在TOM网站上提供《体坛周报》的电子版,目前,《体坛周报》建立了独立网站——“体坛网”。但就目前而言,我国多数的传统体育媒体,尤其是报刊的网络版仅将原报刊内容复制到网络上,缺乏深入拓展和广泛宣传。

5.体育电子杂志、体育博客

目前,中国的体育电子杂志还处于起步阶段。根据XPLUS数字媒体发行平台的目录统计显示,截至2007年12月,我国有21份体育类电子杂志(这里主要指公开连续发行的电子杂志,个人不定期制作的杂志并未统计在内)。其中,比较知名的有《博》、《新体育》、《摩登高尔夫》、《东方会所》、《华武堂》等,定位在高学历、高收入的年轻人群,用户上网下载收看,它们有着比平面杂志更丰富的形式,如配有flash、音乐等,还可以随时放大、缩小字体。此外,这些电子杂志还未全面开始向下载者收费,但与早期的体育博客不同,它们中间已附带了广告。目前,点击率高的体育博客发布者主要为体育名人,如球星、知名体育媒体人等,而近几年“草根”写手的涌现也较引人注目,个性化的体育传播模式对传统体育媒体提出了挑战。

6.个案分析——网易体育频道

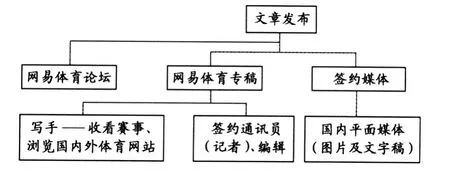

图1 网易体育频道新闻发布流程图

如图1所示,网易论坛和网易体育专稿中的写手部分均来自非传统新闻制作者,他们并未真正出现在新闻现场,只是通过电视和网络收看赛事、直接翻译外国媒体或修改、加工国内媒体的稿件。表明传统意义上的受众在某种程度上已参与了网络新闻的制作,他们同时有两种身份——发布者和受众。但由于目前网络体育媒体尚未取得采访权,尽管他们如传统媒体的记者一样出现在赛场,即时传回赛事情况,但签约通讯员还未被允许公开使用记者的名称。此外,发布的文章中还有一部分来自签约媒体,他们中大多数为平面媒体,网络和平面媒体彼此合作,网络和签约媒体之间资源共享。

网络体育媒体的优势之一就是多媒体合作,网易体育不但购得法新、Getty等国外媒体的图片使用权,在比赛时还开设文字直播室和网友互动,与国内的网络视频服务商PPlive合作,提供比赛的视频直播。多媒体、互动的新闻形式对受众具有较大的吸引力,网易体育频道的UV(独立浏览量)每天均过200万,而仅一场休斯顿火箭队的比赛战报也能获得上百万的点击率。

据网易体育频道副主编姜靖华介绍:“网易体育频道在新闻方面,首先是抓速度,重点战报网易体育频道做到以最快的速度播报;其次是抓报道量;再次是重视策划,把握热点新闻、重点新闻。”这也体现了网络体育媒体的特色:时效性强、信息量大,随着技术和人才实力的提升也开始注重挖掘体育新闻的广度和深度。但网易体育频道也同时存在很多弊端,如无法获得采访权、稿件多来自写手,因此,新闻的权威性、真实性和深度不足;网络体育新闻的管理尚欠规范。

3.2.2 手机传播

目前,手机在体育传播中最普及的方式是手机短信,从最早的各电视台在转播体育赛事时开通的手机短信发表自己的看法、投票竞猜活动到现在正日趋普及的定制手机短信体育新闻,以及在手机标准确定后将能收看手机电视等,手机传播体育的功能越来越强。手机作为移动媒体的代表,具有多媒体信息处理、传播和存储功能,可为用户提供更为丰富、个性化的信息服务。目前,我国的体育短信定制服务无论从数量上还是质量上都已初具规模,短信类型已包括文字、彩信、铃音和视频下载,收费标准也分为月租、日租和单条3种方式供用户选择。

在手机短信定制体育信息的稳步发展中,各内容提供商还积极地与国际、国内的体育竞赛组织合作,例如,“2007年11月12日无线互联网门户网站空中网与NBA职业篮球联盟宣布,双方共同推出NBA手机官方网站,空中网负责网站的建设和运营。NBA手机官网将在全球范围内首次实现NBA赛事手机视频直播。另外,空中网还将研发NBA相关的无线增值产品,并把这些产品推向市场”[4]。中国移动也在北京奥运期间为受众提供“我的移动奥运”活动,受众可根据自己的喜好订制奥运快讯,即“手机用户通过手机客户端软件,随时随地接收奥运实时资讯的服务。该服务按频道方式组织和提供内容、客户可以实时接收频道内容,并在手机待机屏幕上即时显示”[11]。截至2008年1月,奥运官网手机版的总用户数累计已超过30万。用户可通过手机上网、短信、彩信、彩铃等业务随时随地了解奥运信息,获取奥运资讯。

体育新闻具有严格时效要求,受众通过手机媒体将能真正随时、随地实现互动的、满足个性化的服务。本研究对广州各高校师生的调查显示,了解体育新闻(占44%)、收看体育赛事直播预告(占 23%)、获得体育锻炼方法(15%)成为大多数被调查者希望通过手机短信获得的内容。可见,手机媒体的传播特性决定了其在体育传播中的优势:个性化体育新闻的定制。

手机电视收看体育节目仍处于初步发展阶段,而随着3 G时代的来临,手机电视的业务发展也是大势所趋,“手机+电视”的技术方式开辟了一种全新的、超越时空限制的信息传播与接收渠道。这种全新的传播方式,既具备传统传播方式的优势,如电视媒体的直观性、广播媒体的便携性,同时,又融合了新媒体的交互性以及数字技术的高质量和大容量[12]。

3.2.3 数字电视传播

2004年8月,我国首家数字付费电视频道内容提供商和节目运营商中央数字电视传媒有限公司(中数传媒)正式开始向全国发送数字电视信号,2005年9月频道正式启动,央视每月收费高达120元的付费高清频道包括了风云足球、高尔夫网球频道,观众缴纳一定费用后就能收看大量体育赛事的直播。此外,上海文广互动电视有限公司推出付费数字频道“劲爆体育”,该频道提供每天6 h的NBA篮球直播以及每周的欧洲足球联赛等赛事,截至2007年11月底,上海文广互动电视有限公司的全国数字付费频道集成运营平台已签约170多个城市的有线网络公司,用户数超过900万户。

2007年,广东体育电视台天盛传媒欧洲足球频道相继购买连续3年英超赛事直播版权和意甲A包赛事转播权,观众每月付费188元则能在天盛“欧洲足球频道”上收看英超、西甲、法甲、意甲等赛事直播,以及各类足球新闻和资讯、赛事集锦、足球彩票、评球专题、球星访谈等。尽管数字电视中的体育赛事繁多,但由于收视习惯、技术问题及收费过高等原因,目前在受众中的反馈情况并不尽如人意。例如,2007年 2月才以 5 000万美元巨资购得2007—2010英超在中国独家播放权的天盛传媒截至2007年底的付费用户仅有1万户,经过收入分成后只收回300多万元。

目前,我国数字体育电视节目主要来自几大强势体育频道,属于传统体育电视媒体载入新技术及运作新模式后的产物,但数字电视是相对于模拟电视而言的,在起步阶段技术上的不稳定影响了数字电视的发展,更重要的是体育赛事转播权费用已随着体育商业化的加剧越来越高,习惯免费收看体育比赛的观众难以接受付费收看模式,这对于扩大体育数字电视的受众面产生了阻碍作用。

3.2.4 网络电视(IPTV)传播

网络电视是基于P2P技术的网络视频媒体平台,具有超文本、超媒介、全方位地交互传播图像的功能,但目前在我国尚处于起步阶段。网络电视的概念仅被等同于在网上收看电视节目,实际上,IPTV是利用计算机或机顶盒+电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能。它改变了传统电视模式下受众只能在特定时间收看特定节目,是一种双向传播模式,受众具有极大的自主权。到2008年末,我国的 IPTV用户达到855万户,并且受众不仅可以通过互动视频观看网上直播,还能实现从视频到文字的关键词链接。

截至2007年底,中国网络电视门户网站——悠视网公布其首次实现盈利,目前,悠视网已经与中央电视台、北京电视台、上海文广集团、凤凰卫视等国内主流电视媒体签约,与70多家电视台达成直播合作;而在国际合作方面,悠视网已经与 ESPN等体育媒体合作,为用户提供各体育赛事的转播[3]。除悠视网外,国内还有多家视频网站,但普遍存在的问题是:内容同质、版权不清、网站定位不准等,有些网站未经允许就擅自链接电视体育频道的节目。

新媒体介入体育信息传播,一方面,使体育信息传播更加便捷、快速、公开、透明,进一步消解了时空的阻隔和限制,受众可以在最短的时间获得来自世界各地的体育信息,使体育传播的娱乐功能更加凸显,体育传播市场的竞争更加激烈;另一方面,新媒体的介入也使体育传播的负面效果愈加显现,因为涉及新媒体的相关法律还不完善,人人都能参与体育信息的发布使传统“把关人”的作用弱化,在多角度、多层次提供体育信息时,也难免产生低俗、失实信息等负面效果,造成不良的社会影响。

3.3 新媒体冲击下我国体育电视媒体的发展困境

3.3.1 体育电视媒体的固有矛盾

1.体育赛事资源过分集中

2000年1月,国家广电总局下发《关于加强体育比赛电视报道权和转播权管理工作的通告》规定:“重大的国际体育比赛,包括奥运会、亚运会和世界杯足球赛在我国境内的电视转播权统一由中央电视台负责谈判和购买,其他电视台不得直接购买”,“国内重大体育比赛,包括全运会、城运会和少数民族运动会的转播,由中央电视台牵头召集各有关电视台进行协商,指定合理的补偿方式及电视信号制作标准,并由中央电视台负责谈判和购买电视转播权,其他各电视台不得直接购买”。此外,中央电视台还控制了我国各项目运动队参加国际锦标赛的大部分版权。中央电视台对体育赛事资源的政策性垄断阻碍了地方体育电视媒体的发展,使我国的体育转播市场缺乏公平竞争的基础。除了广东、上海等地的体育频道还能依靠当地赛事资源及早期市场运作累积盈利外,全国绝大部分的体育频道仍处于亏损状态。

2.体育节目内容单一、同质化现象严重

虽然我国体育电视节目的制作已有很大提高,节目形式也较丰富,但在体育节目在内容上还是略显单一。我国体育电视节目的重点仍是赛事直播,其中,足球、篮球的赛事直播远多于其他项目,国外赛事直播多于国内赛事直播。

此外,在最能体现频道特色的专题类节目上,我国的体育电视媒体在专题设置上同质化严重,节目多偏重于足球、篮球等项目,在节目形式上也多局限于每周赛事回顾、精彩片段串编、球星介绍等。而各地方体育频道未体现出其真正的地方特色。

调查显示,三大体育频道(中央电视台体育频道、上海电视台五星体育频道、广东电视台体育频道)均以报道足球、篮球、赛车项目为主。在节目内容上,围绕国际足球赛事的杂志类专题较多,如央视的《天下足球》、广东电视台体育频道的《足球周刊》、《世界足球杂志》、《绿茵共同体》均以欧洲足球五大联赛的每周赛事回顾为主要内容。在其他项目专题栏目中,央视体育频道的《精彩 F1》与上海电视台五星体育频道的《超 G马力》、广东电视台体育频道的《竞速天地》也趋于雷同,均为世界赛车比赛精华串联的杂志性节目。此外,上海电视台五星体育频道和广东电视台体育频道作为地方体育电视媒体,对西方体育赛事如赛车、斯诺克、高尔夫球较为偏重,而对于本地的特色体育活动、群众体育项目等,却较少在专题中得以体现。

3.3.2 新媒体冲击下体育电视媒体存在的弊端

1.节目制作技术相对滞后

电视是一个技术媒体,技术不仅是其得以存在的前提,更影响其传播内容和方式,对新技术的认识决定着电视节目的制作形态、运作方式及传播效果,对体育电视媒体更是如此。互联网技术和数字技术的普及与进步使实时、远程、互动、多样性传播成为可能,这就对体育电视媒体的技术设备、人才储备和节目制作观念提出挑战。目前,除了中央电视台和上海、广东等地的体育频道开始采用新技术进行体育节目制作外,其他绝大多数地方电视台体育频道仍沿用传统的传播模式。

2.节目接收新技术更新迟缓

结合数字技术的数字电视更可使观众在收看比赛时享有更多的主动性,如可以同时在多个场次间切换收看,设置自己喜欢的角度。但目前国内大部分家庭使用的还是模拟技术电视(Analog TV),若要在全国范围内对千家万户的电视机进行改造,配置电视机顶盒,存有诸多困难,而地面数字电视标准在实际融合中还有诸多难题,体育节目接收新技术的全面更新仍需时日。

3.受众接受新媒体的偏好趋强

现代受众已不满足被动地接受信息,他们更渴望与信息发布者及其他受众互动,甚至亲自体验“记者”和“编辑”的工作,于是,博客、播客等传播模式方兴未艾,原本就以年轻受众为主的体育电视媒体受到巨大冲击。由于网络的普及、闲暇时间的增多,受众不但学习、工作离不开网络,休闲娱乐也在网络上进行,对体育感兴趣的受众更是多通过互联网获取体育信息、观看赛事直播。本研究对广州、上海受众每天平均收看体育电视节目和上网获取体育信息时间的调查显示,73%的人平均每天收看体育电视节目的时间不超过1 h,每天上网获取体育信息超过2 h的人占64%。

4 我国体育电视媒体与新媒体互补发展的可行性与路径

4.1 我国体育电视媒体与新媒体互补发展的必要性

4.1.1 体育电视媒体与新媒体各自发展的需求

受到我国现行法律及相关政策的限制,新媒体目前还无法建立新闻采访组织机构与人才网络,当重大赛事举行时,新媒体难以掌握体育新闻传播的主导权。目前,它们采取较多的方式是:借助平面媒体或电视媒体的信息资源优势、政府赋予的转播权和采访权以及丰富的人才资源,弥补其在体育信息获取途径狭窄和新闻真实性不足方面的缺陷。新媒体具有实时更新、超链接、搜索、个性定制等多样化的功能,这是体育电视媒体所不具备的。传统的体育电视媒体受限于时间及节目安排,提供体育信息的时效性和内容的丰富性相对较差,无法实时获取受众的反馈信息。在体育新闻传播方式上,传统的电视媒体只能选择性地播报新闻,对新闻的重要性判断及由此选择的播报方式完全按照传者的标准,受众无法自主选择。而新媒体可搜索、定制个性化的体育新闻,跳过冗繁的文字直接浏览图片新闻或收看视频集,甚至还能为受众提供视频下载服务。由此可见,新媒体的这些优势正是体育电视媒体所缺乏的。为了满足人数逐渐庞大、兴趣各异的体育信息爱好者的要求,体育电视媒体也必须借助新媒体丰富自己的传播内容和传播方式。

4.1.2 我国体育传播事业良性发展的需要

多种媒体的取长补短、互补融合、在良性竞争中相互促进,将最终推动我国体育传播水平的整体提升。我国的体育传播事业随着国家经济、科技实力的增强,体育事业的发展等,已有了很大的提高,但也遭遇一些瓶颈:电视体育频道赛事资源不均,体育频道节目发展两极分化,单纯依靠广告生存,盈利模式单一;体育电视媒体节目定位不清。体育新媒体的兴起及与电视媒体的互补发展将调动社会各行业,包括计算机、电信通讯领域等多方财力、人力的投入,繁荣我国体育传播市场,以此促进我国体育传播事业的良性发展及体育电视媒体的顺利转型。

4.2 我国体育电视媒体与新媒体互补发展的可行性

4.2.1 国家政策的激励

《国家“十一五”时期文化发展纲要》中提出了我国新媒体发展的具体目标。2007年3月28日,国家广电总局副局长张海涛提出:“广电媒体的两个重要发展对象:一个是数字化转换;另一个是新媒体开发。广电媒体要充分利用高新技术,加快对传统媒体的改造,加快新兴媒体的发展。通信网络传播视音频节目已成为现实,网络媒体、手机媒体已成为重要的文化宣传阵地,各级广电部门要充分发挥自身的内容资源优势,积极通过通信网络提供广播电视内容服务,扩大广播电视节目覆盖范围。”在2008年北京奥运会的影响下,“数字奥运”战略应运而生,表明传播技术、方式的创新及综合利用使层出不穷的新媒体发挥着日益重要的作用,国家开始积极鼓励和推动传统媒体应用新技术。体育电视媒体与新媒体的互补发展在政策层面具备了可行性。

4.2.2 三网融合技术的成熟

新媒体与电视媒体的融合实际上是计算机技术、通信技术、数字广播技术发展和创新的成果。目前,我国的宽带、多媒体电脑、数据压缩和流媒体技术以及数字化制作和播出系统等已有了长足的进步,为广播、电视上网提供了技术实现平台。广播、电视节目可以利用该技术,在因特网上实现节目实时转播,从而借助新的传播媒体,突破地域限制,实现全球性传播。随着2.75 G到3 G技术的成熟,利用手机上网、手机视频了解体育赛事已成为可能。数字技术的发展为电信、计算机和广播电视三网融合奠定了技术基础,三网融合是实现电视媒体与新媒体融合的关键。电话、数据和图像等信息已可以采用统一的数码传输、交换和分配,消融了划分三个业务的基本技术隔阂。

4.2.3 良好的传媒市场前景

中国传媒研究中心发布的《中国新媒体产业现状及发展趋势》显示:2006年我国新媒体产业市场总值达到1 140亿元,占中国传媒产业总值的近1/3。中央电视台早在2006年多哈亚运会上即联合中国移动和中国联通共同启动了CCTV手机电视业务,移动用户通过 GPRS网络、联通用户通过CDMA1X开通此业务后,可通过手机在线收看央视15天60 h的赛事直播、点播、下载服务。而国外资金也瞄准了我国的新媒体市场,韩国三星公司在中国投入巨资支持2008年奥运会,实现了手机看奥运的目标。相关资料显示,当3 G手机价格降至3 000元以下时,我国用户将达1亿多人[1]。与此同时,宽带网用户不断增长,新媒体与传统媒体互为补充,在我国体育新媒体产业中具有良好的市场前景。

4.2.4 受众收视习惯的改变

现在很多受众改变通过电视获取体育信息的习惯,而是转向视频网站,如 PPlive、PPstream、悠视网等,它们提供全国乃至世界各地的体育电视频道链接供人们选择;另外,某些大型门户网站,如新浪、搜狐网站等也提供各类体育赛事直播。受众对于在网络上收看各类体育电视节目非常认同。本研究对广州受众进行问卷调查显示,73%的被调查者“非常喜欢”或“比较喜欢”网络体育赛事直播。他们喜欢在网络上收看体育赛事直播的原因主要为:网络拥有丰富的体育赛事资源;可脱离电视媒体转播计划的限制,随意欣赏喜欢的体育赛事。

4.3 我国体育电视媒体与新媒体互补发展的路径

4.3.1 体育信息资源的互补

新媒体的优势之一就是拥有海量的体育信息资源,各运动队的官方网站上有随时更新的消息和球队资料等,运动员及其他体育名人的博客也是重要的新闻源,利用手机和DV拍摄的体育视频更是包罗万象,其中不乏专业水准的作品。从体育电视媒体角度看,可以通过新媒体的渠道获得最具时效、创意的内容,为体育电视节目的制作提供资料(表1、图2、表2)。

表1 我国三大门户网站体育频道的特色体育信息一览表

表2 我国四大网络电视体育节目内容一览表

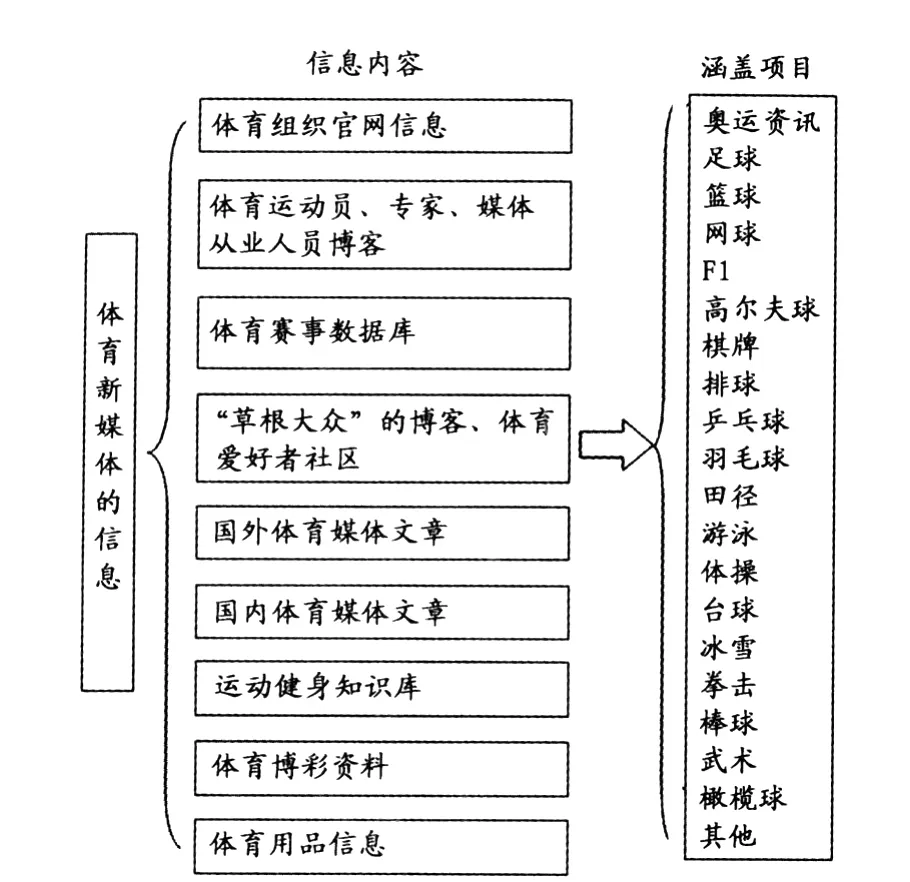

图2 我国体育新媒体的信息内容及涵盖项目示意图

从表1、图2、表2可以看出,我国的新媒体,尤其以计算机互联网技术为核心的门户网站和网络电视已凭借各自的优势为受众提供丰富的体育信息,不但有官方组织权威的体育信息资料,还有体育名人的资讯和言论、博客、社区等;除传统电视媒体报道的体育赛事消息外,新媒体还涉足体育博彩业和体育用品业的资讯。网络视频媒体发布的体育信息中,尤其是以优酷网为代表的网络视频分享网站,为普通民众提供采、编体育信息的机会,网友们彼此分享各自制作的体育视频节目。新媒体上出现的各类体育信息可以成为体育电视媒体的新闻源。但新媒体传播的信息较繁杂,且作为媒体除承担传递信息的义务外,还应确保体育信息传播产生良好的社会效果。体育电视媒体在节目质量和传播社会效应的保证上具有优势。从表2可以看出,购买诸多体育赛事直播和报道权的体育电视台已成为很多新媒体的体育信息来源,但目前很多网络赛事直播提供的电视信号并未取得相关电视台的授权,有待于进一步规范和整顿。

同时,新媒体可以将体育电视媒体作为内容提供商,打破电视媒体丰富的赛事和节目资源无法全部播出的阻碍,提升体育信息的传播价值和效益。

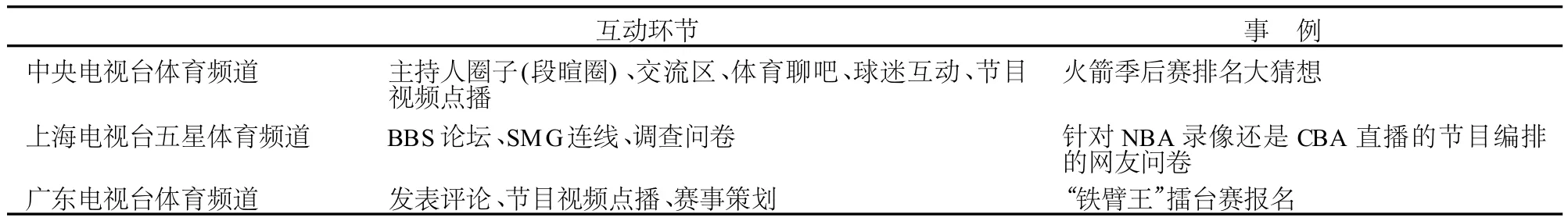

4.3.2 体育传播形式和内容的互助

互动性是现代电视传播区别于传统电视传播的一大特点,尤其在体育电视传播和新媒体传播中更加突出,互动环节已成为体育赛事直播和体育专题节目制作的重要组成部分。在受众地位越来越凸显的今天,体育传播中互动方式的设计与运用直接影响体育信息传播的效果。体育电视可以在诸多环节借助新媒体增强互动性,从最初的利用网页征集新闻线索,采用邮件、BBS、留言板的方式得到反馈信息,到通过手机短信和网络进行问卷调查、有奖竞答、评选等。随着网络电视、手机电视的普及,在体育赛事的直播过程中,可以实现观众间的视频互动。作为传播者的电视媒体也将能够第一时间得到受众的反馈信息。我国3个主要体育电视媒体(央视体育频道、上海电视台五星体育频道和广东电视台体育频道)已经开始借助各自的网站,实现体育信息传播形式和内容方面的互动(表3)。

拥有2008年北京奥运会独家转播权的中央电视台在新媒体领域表现得尤为积极,央视国际成为内地及澳门地区惟一的北京奥运会官方互联网、手机转播机构的新媒体平台。央视国际通过新媒体进行3 800 h的视频直播。传播具有互动性的体育信息正成为我国体育电视媒体新的发展目标。新媒体通过传播渠道和技术优势有助于体育电视媒体扩大影响力。目前,我国的手机短信定制服务中就已经有多项内容服务是体育电视媒体与通讯内容提供商共同开发的。

表3 我国三大体育电视频道的网络互动环节一览表

4.3.3 体育传播途径的互融

新媒体为体育传播带来的最大变化就是实现了多种个性化的传播途径。在传统意义上,观看体育节目只能通过电视,在固定的时间收看固定的节目。互联网技术、数字技术运用于体育电视领域后出现的网络电视 IPTV、手机电视、车载电视等使观众可以随时随地收看、点播、下载自己喜欢的体育节目。广播电视、互联网和电信的三网融合更能使我国的体育传播步入全新的阶段,真正实现多样化、个性化的体育传播。在体育电视媒体与新媒体开发传播途径的合作中,体育电视媒体与新媒体可发挥各自的优势,前者重点关注体育信息的内容,后者重点承接体育信息的传播,有序分工是体育电视媒体与新媒体互补发展的关键。

5 我国体育电视媒体与新媒体互补发展的未来趋向

体育电视媒体与新媒体的互补发展促使我国体育电视频道在观念、技术、运营等方面进行全面改革。诚如广东电视台欧洲足球频道总监叶小雷所说:“传统的体育电视节目已不能吸引现代受众,电视台虽然有很多优势,但随着国际体育赛事商业化愈演愈烈,赛事转播费也将走高,观众希望看到更多国际大赛。如广东体育频道与天盛传媒的合作就是一次很好的尝试,电视媒体主导地位不变,但可以与外部资本合作,进行技术改造、内容升级等,以扩大体育电视媒体的影响力,提升实力。”

在体育电视媒体转型的过程中,受众的地位将进一步得到重视,分众化、小众化、个性化将成为我国体育电视媒体与新媒体互补发展的趋向。体育传播的多媒体融合,改变了传统体育信息接收、反馈及效果评估的方式,当博客、手机短信等新媒体介入大众体育传播后,势必强调个性化、更有针对的信息传播方式。不同年龄、职业、兴趣的受众对体育信息会呈现越来越迥异的选择,在国际体育赛事纷纷进入我国受众视野的背景下,中央电视台开设了网球、高尔夫等专门数字频道,上海和广东两地的体育频道也推出许多新兴的体育项目,如赛车、电子竞技赛事直播等,在“媒介融合”背景下,这些举措正是体育电视媒体与新媒体互补发展对受众需求的契合。

体育电视媒体与新媒体互补发展过程中的合作理念与服务意识将进一步提升。由于体育电视与新媒体的互补发展涉及社会多领域的合作,包括电子通讯、互联网等非传统媒体领域,这将使我国体育传播的影响力扩大,在相关法规逐步完善后,在体育传播产业发展理念上也将更加侧重策划经营与服务意识。

总之,体育电视媒体与新媒体的互补发展是我国体育媒体发展的方向,也是我国体育传播产业的发展趋势。传统体育电视媒体在内容生产、品牌传播中占得先机,同时,新媒体也拥有技术先进和渠道广泛的优势,在新的传播环境下,两者之间是一种相互依存、相互借鉴、共同发展的互补融合关系。

[1]第21次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.CNNIC.com.[2008-01-17].

[2]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999:147.

[3]韩丹.中国网络电视门户网站悠视网首次实现盈利[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/zgjx/index.htm.[2007-12-19].

[4]林剑.无线网络媒体化空中网能否打好NBA这张牌[EB/OL].http://www.cww.net.cn/.[2007-11-12].

[5]刘韬.新媒体理论:从结构化到面向对象[EB/OL].http://www.CDDC.net.[2007-04-13].

[6]骆正林.体育报道与电视事业发展关系探索[D].南京师范大学硕士学位论文,2002:23-25.

[7]陶忻岄.地方体育频道的奥运契机[D].重庆大学硕士学位论文,2007:29-32.

[8]王诚.通讯文化浪潮[M].北京:电子工业出版社,2006:23-25.

[9]翁鹰.体育与电视[M].福州:海潮摄影艺术出版社,2003:10.

[10]张守营.中国社会科学院发布2010年《新媒体蓝皮书》——中国网络媒体:从“草根”走向“主流”[N].中国经济导报,2010-07-10(B06).

[11]中国移动与北京奥运[EB/OL].http://www.chinamobile.com/focus/olympic/mobile.[2007-09-05].

[12]钟继红.手机电视电视新贵[J].广播电视信息,2005,(2):35-36.

Research on Supplementary Development of Sports Television Media and New Media in China

RAN Qiang-hui1,GAO Yan2

采用文献资料调研、问卷调查、专家访谈等方法,在界定体育电视媒体及新媒体概念的基础上,对我国体育电视媒体与新媒体的体育传播现状进行研究。从国家政策、传播技术、传媒市场等方面分析我国体育电视媒体与新媒体互补发展的可行性,提出体育电视媒体与新媒体互补发展的路径:体育信息资源的互补;体育传播形式和内容的互助;体育传播途径的互融。

中国;体育电视媒体;新媒体;体育传播;互补发展

By using the research methods of literature,questionnaire,interviewing expert and so on,based on the concept of sports television media and the new media,this paper researches present situation of sports television media and the new media’s sports dissemination,analyzes the feasibility of supplementary development of sports television media and the new media from aspects of national policy,dissemination technology,media market in China and proposes the supplementary development way of sports television media and the new media:supplementary of sports information resource;cooperation of sports dissemination;harmonization of sports dissemination way.

China;sports television media;new media;sports dissemination;supplementary development

G80-05

A

1000-677X(2011)04-0048-09

2011-02-18;

2011-03-12

上海市重点学科(第3期)建设资助项目(S30801)。

冉强辉(1957-),男,安徽人,编审,硕士研究生导师,研究方向为体育新闻传播,Tel:(021)51253132,E-mial:rqh6650@sina.com;高雁 (1984-),女 ,福建福州人 ,硕士。

1.Journal Department of Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China;2.Xiamen TV Station,Xiamen 361012,China.