现象学视阈下“人—技术—世界”多重关系解析

林慧岳,夏 凡,陈万求

(长沙理工大学文法学院,湖南长沙 410004)

现象学运动与20世纪紧密同行,既伴随着技术的发展,又伴随着人与世界关系的演变。现象学态度使得“我们沉思自己与世界以及世间事物的诸多牵连,沉思在其人事牵连之中的世界”[1]。现象学分析的真谛是将人与世界的关系直观地显现,人、技术和世界关系的混沌和纠缠在现象学反思中得以逐渐明晰和廓清。

一、古典现象学“变更、具身与生活世界”理论

现今人类的一切活动都可归结为人—技术—世界关系。对人—技术—世界关系的现象学透视须要理解古典现象学的三个核心概念:变更、具身与生活世界。变更(variational theory)概念最初源自数学中的变更理论,在胡塞尔的早期是用来确定本质的结构(essential structures),在其后发展进程中,变更概念可以用来帮助主体确定外界客体中的变项及常项,深化主体对客观世界本真原型的认识。变更概念保持了客体核心框架的稳定结构,辅助部分则因个体经验而发生转换,整体上凸显其模型的动态翻转,显示一种多元稳定(multistability)的复杂结构。主体通过自身内在的变更思维图式,对客体物质结构进行操作化认知,在这种认识中,主体“超越了真实意义上的被给予之物,超越了可直接观察和把握的东西”[2]。

具身(embodiment)理论的原初内涵源于胡塞尔现象学,后续发展中梅洛-庞蒂在《知觉现象学》中确立了具身哲学,极大丰富了其理论价值。具身强调了身体的建构功能,以此作为客体对空间定向的坐标。身体是知觉经验的散射聚核点,主体对客体的知觉经验前提均由身体出发来获得,每个关于世界的经验都是以我们的身体为中介的。具身理论使现象学打破了传统上主体与客体、身体与世界的严格划分。在具身的概念框架中,身体不再是纯粹物质客体,而是具有建构能力的主体,具身所具备的解构与建构功能解决了主客、身心二元相互对立的困境。

生活世界(life word)是上世纪20年代以后胡塞尔理论运作的中心概念,其诞生缘自对现代科学的彻底批判。生活世界中的器具包括“自然的”(例如树) 和“文化的”(例如制度或技术);它们用语言命名或描述,它们有的是知觉对象,它们都是存在状态下的存在[3],层次上可划分为“日常生活世界”和“纯粹经验世界”,在内涵的延伸上可以表现为四种特征:①非课题性;②奠基性;③直观性;④主观性。非课题性是持以一种本真自然的态度来看待我们的现实世界,认为其存在是一个毋庸置疑、不言自明的前提,不须要将其当做学院课题来进行研究分析[4]71。奠基性是对生活世界中被抽取的现象进行研究的前提,其他任何态度----无论是“客观的科学态度”或是“哲学的反思态度”----都必须基于此态度来进行分析。直观性可以称之为“原则上可以直观到的事物的总体”,直观地被经验之物的世界,随着经验主体的不同而具有相对性,“一切事先直接为我们存在着的东西只能被认为是现象,是被臆指的和能够加以证实的意义,就像它纯粹是作为可以揭示出来的构造系统的相关项而为我们已经获得了的并正在获得存在意义那样”[5]。生活世界可以被阐明为仍然是“匿名的”主观现象之领域[4]135。生活世界所带有的主观性与相对性,使其全景随着自我主观视阈的运动而发生变化。所以在现象上似乎每一个人的生活世界都是各不相同的,每个个体都有一个属于他自己的唯一生活世界。

二、以技术为中介的“人与世界”多重关系模式

从古典现象学变更、具身、生活世界等概念出发,伊德结合实用主义的经验分析模式得到发展了的现象学(他称之为后现象学),用于“人—技术—世界”的多重关系模式分析。在这三方关系中,技术是中间变量。一方面,技术通过塑造人们的感知和理解(通过这种方式现实能够呈现在人们面前)共同组成了这些关系;另一方面技术也造就了它们参与现实的行为和形式(通过这种方式人类被呈现在它们的世界里)[6]。

伊德注重生活世界中的经验价值,“在正统的观点中,经验主要是作为一种知识事件(洛克和笛卡儿式的)。但是,对于不是从古代视角来看的人来说,经验却是有机体与它的物理的和社会的环境相互作用的事件”[7]。在分析人—技术—世界的意向性关系时,将分析的焦点置于经验中可辨认的特征。伊德后现象学中的变更概念包含了对技术的物质性的考虑、对身体技巧的使用和实践的文化情境[8],立足于人类现实生活世界中客观经验的基础,他借用胡塞尔变更概念所阐述的“多元稳定”或“多元价值”的分析框架构建了“人—技术—世界”的四种关系。在对这四种关系进行详尽意义阐述时,伊德充分利用了梅洛-庞蒂发展的经典现象学具身概念所涵盖的理论资源,以人类对自己身体的主动知觉(具身)为支点,通过“作为身体的我”(I-as-body)借助技术手段,采取变更理论衍射出的“多元稳定”分析图谱,完成对人类生活世界动态特征互动模式的分析与构建。

人类对事物的理解以及自身在现实世界中的存在方式都通过技术(技术产品)的作用来实现。伊德以技术产品的中介性为切入点,将“人—技术—世界”的意向性关系描述和分析为以下四种:

(1) 具身关系。技术扮演了物质中介的桥梁作用,人与世界的“距离”得以缩短。伊德对具身关系的分析渗透了对“多元稳定”的变更概念特征模式的诠释。“(我—人工物)—世界”的汇合点通过技术来实现并且通过技术结合成一个整体[9]373。在“我—眼镜—花色”中,我通过技术物(眼镜)来看花,视觉效用的过程中并没有意识到眼镜的存在,只是注意到花的颜色。借助光学仪器,视觉从技术上得到了转化。具身关系可以表示为:(人—技术)→世界,箭头代表“人类意向性”,“—”代表“共生关系”, “—”的前排项代表“共生关系里起主导作用”。在此共生关系中,技术具身于人,人主导了技术。

(2) 解释关系。技术扮演了中介“言语”的作用,它使得人与世界能够进行“对话”与“沟通”。作为一种技术情境中的解释,需要一种特殊的知觉模式,这种模式类似于阅读形式的过程[9]380。这种解释不是简单将自然界客观物质作视觉终点,而是通过“文本”同构性,将图表形式看成是显现世界的一种方式。胡塞尔在提出生活世界概念时,曾指明其是一个处于主体经验范围之内可以被直观的相对性的世界,伊德在构建解释关系时采用“文本”来诠释生活世界,解释学关系在人类面向世界的实践情境中保持了技术的中介位置,如观察温度计的读数,表示为:人→(技术—世界)。

(3) 它异关系。当技术本身被看做一个独立的个体时,人与技术之间就不再是原先简单的具身与阅读的关系。技术的它者性是一种准它异性,在这种它异关系中,人与技术人工物相互作用,如儿童的玩具、从自动取款机里取钱等。这时,世界成为情境和背景,技术就作为人随时打交道的前景和聚焦的准它者出现[10],可以表示为:人→技术—(世界)。式中所加的圆括号表示可以具有但并不必然具有通过技术指向世界的关系。

(4) 背景关系。前三者所考察的对象均是处于前景中的技术,背景关系则是考察那些转入到背景中的技术,或者是考察接近技术环境的对象。如电视机一旦开始运转,技术的功能就作为很少被注意到的背景来显现,除非出现图像变化时,以背景画面模糊的形式呈现,但这种自动化技术被设定运转时,很少作为焦点来关注。技术处在背景的位置上,这是一种不在场的显现,它是直接感知技术的部分的或整体的场域[9]406。背景关系可以用图式表示为:人(—技术—世界)。

技术的不断发展使人—技术—世界关系出现新的变化。维贝克认为意向性是理解人与世界关系的核心概念,意向性概念不是使人与世界相互分离,而是产生了它们之间的明显的无法分离的联系[11],他对伊德的具身关系和解释关系进行扩展,补充了以下两种关系:

第一,赛博关系。具身概念表明了人类通过自身的功能活动系统来认识周遭的生活世界。电子人关系的形成就是通过对技术的具身性内化,使得人类的器官功能系统显露出更高级的运作模式。例如大脑微芯片植入技术,它可以通过技术来改善弱视,人与技术之间的相互融合作用形成了一种新的经验实体,具备了新型的混合性质的意向性,其图示为:(人/技术)→世界,图中斜线代表“融合性”。

第二,合成关系。合成意向性的概念扩展了伊德的解释关系,合成关系中有双重的意向性:其一是技术趋向于它自己的世界,另一个是人类趋向于技术意向性的结果[11]。技术意向性并不都指向世界中可以描绘的实际现象,有些技术是构建一个事实,像射电望远镜,它在人的肉眼看不见的实际射线的基础上产生一种可见的图像。在这个事例中,人的意向性与技术的意向性的合成物指明了技术“经验”世界的可以理解的方式。其关系图示为:人→(技术→世界)。

现代技术使得人造物替代了人的某些功能,形成新的替代关系。这是一个客体主体化的过程,而非具身关系中人的器官的延伸。例如:IBM提出的“实时安全监控技术”,帮助铁路部门建立起基于传感设备的系统,对火车和沿线设备的各个细节进行分析和预警,使车厢可实现实时监控和自我诊断,提早预见故障,防止事故发生。当系统工作时,技术成为主导,人某种程度上抽身而去了,只有技术与生活世界发生联系与作用,见下式:(技术—人)→世界。替代关系和具身关系、赛博关系存在家族类似,其关系见图1。

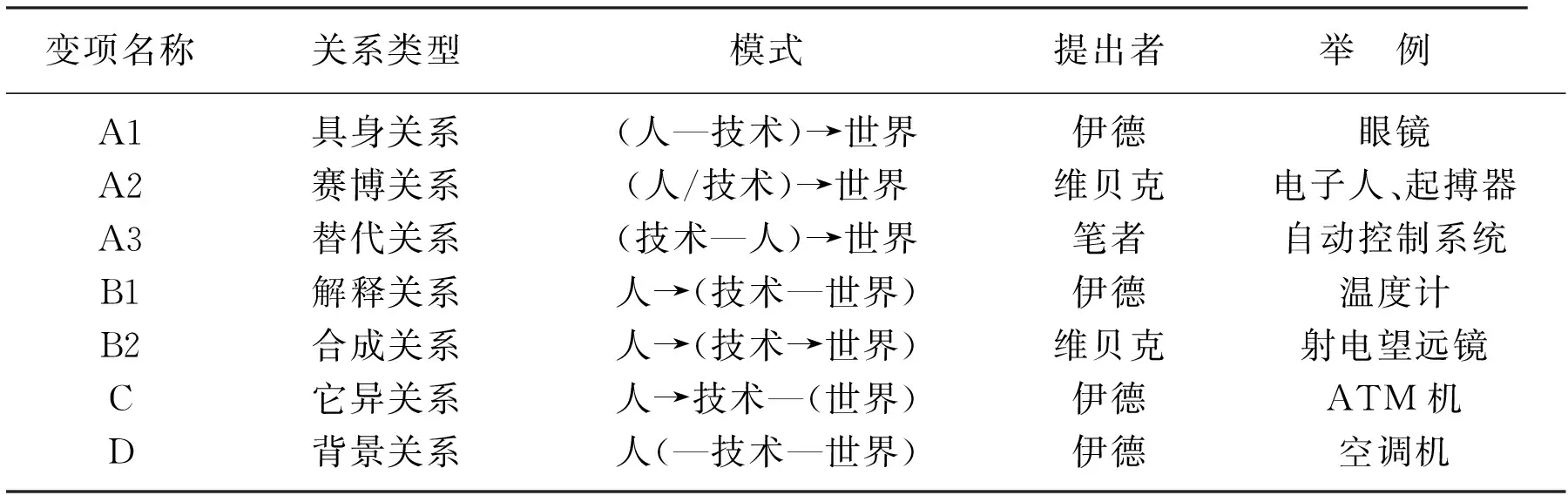

正是技术的发展和应用使得人与世界关系显现出多样性关系和不同模式,见表1。

图1 具身关系、赛博关系、替代关系三者间的逻辑层次图

表1 “人—技术—世界”的多重关系模式

注: 表1中具身关系、赛博关系与替代关系为同一类族,用A1、A2、A3来表示。解释关系与合成关系为同一类族,用B1与B2来表示。它异关系C和背景关系D分别为不同类族。

三、多重关系中意向性与技术发展的“正反背离”

“人—技术—世界”的多重关系中,技术意向性“须要被理解为一种特殊技术指向现实的特殊方面的特殊方式”[11],它具有中介性的特征,在不同关系类族中影响着技术产品的功能。在中介性的意向性作用下,技术在人与世界关系中出现“正反背离”:人们从正面的方向发展技术,却出现反方向的负结果;技术的应用在开始时是正面结果,而过某一“拐点”后又出现反面情景。在A类族中,人类的意向性是以技术制造物为中介而产生的,人类没有直接经验世界,而是通过中介人工物塑造了一种特殊的人与世界关系。技术拓展了人类的身体器官的生理功能,扩展对自我和世界的知觉。从具身关系、赛博关系到替代关系,技术的主导作用越来越大,技术应用的成果越来越多。然而技术应用的合目的性不是人类理性的全部,不能作为人类生活的唯一基础。从人的幸福的根本意义上来说,没有对人类存在价值的终极探索,没有对生命意义的理性反思,机械世界最终会导致主体滑向迷茫与虚无,带来技术理性与现实意义的隔离,从而无法明晰人的价值与意义。技术的意向性反映了人类实践活动进入世界的指向性,是科学思维的结果。但是,当技术的中介意向性以一种不利于人的知觉和身体的形式扩展到世界,技术应用的负面效果就会出现。

任何一项技术人工物从抽象思维物化为技术产品时都附带着“技术产品意向性”,技术人工物将人类与生活世界彻底融合,这时理解主观与客观的能力,取决于我们能否清楚技术产品的本性,能否详尽地阐述人与人之间,以及人与物之间联系的“联络方式”[12]。“技术产品意向性”包含了融合生物体与物质世界组成物之间意向关系的因子[13]。解释关系和合成关系体现了人类意向性与技术意向性的合成作用,当人使用技术制造物时,就会产生一种概念意向与技术性融合的祈愿,将技术人工物与互动主体合二为一。

在它异关系中,技术似乎远离世界,人—机关系掩盖了连续统之后的技术—世界关系,技术意向性的中介性产生了人与生活世界无法脱离的紧密联系。机器作为工具不是我们各部分的简单的物质延伸,它是另一种秩序的延伸,是我们语言的附加物,是数学的辅助语言,是洞察、剖析和揭示事物的秘密、隐含的意图和未用的能力的方式[14]。忽视这种它异性,它异关系的模式便被分解,导致与人类意向性相关联的危机。在ATM机上插入磁卡,按照机器屏幕上的提示一步步完成程序,最终实现目的。在这个过程中,人与技术的互动模式使得人的思维模式屈从单一的预设性而失去了创造性。一旦技术结果与思维预设不相吻合,我们就会出现情绪焦虑而无所适从。

伊德为避免哲学中出现的主客观倾向,将重心置于意向性中的生态因子上,他认为“互惠共赢”与“独立间隔”的结构更能够让有机体与大自然和谐相处[12]。“背景关系”体现了伊德和谐共存的主张,呈现了技术功效下的主客间最优化“联盟”。技术占据人类生活经验中焦点的主导性位置,形成与人的生活世界的多样结合方式,建立生活世界的美好背景。虽然技术处在背景中并没有被直接经验到,但技术的中介意向性隐含在人的生活背景里,为我们创造了联系周围世界的感觉。随着新的技术发明不断涌现,越来越多的技术处在“背景关系”中。我们不得不面对这样的“悖论”:当“背景关系”中技术制造物增加时,我们将消耗更多的资源,排放更多的废弃物;而一旦技术制造物从“背景关系”中减退或撤离,技术化的世界也将消失,现代人的生存又将面临困境。

四、“人—技术—世界”多重关系的技术调适

人—技术—世界关系与解释学和存在论两大主题暗合:当技术活动在世界语境中出现,人类改变了技术的意义与存在,也改变了世界的意义与存在;当人类在世界语境中利用技术时,技术改变了人的意义与存在,也改变了世界的意义与存在;当人在世界语境中完成技术活动,世界改变了技术的意义与存在,也改变了人的意义与存在[12]。人、技术、世界如同三角形的三个顶点,构成人的存在的稳定结构。因而,在思考三方关系中应该给予每个因素平等的机会[15]。任何一种以人为中心、以技术为中心或以世界为中心的单因素决定论,都会打破人—技术—世界关系的结构平衡,并导致人与技术的二元或双重异化:一方面,人实践活动的结果与动机的反向偏离而适得其反;另一方面,对技术正价值的期待旁落,技术大厦被颠覆。这两种情况下,生活世界虚幻的繁荣带给我们的将是无尽的失望和苦涩的悔恨。

随着高新技术日异迅猛的发展,技术作为人与世界的中介发挥其强大的工具性调适作用。人—技术关系的任何变化必然通过技术—世界关系的放大或缩小效应,从而影响到人—世界关系的稳定与和谐。人们通过技术来构造自己的生活世界,与此同时,技术也在对人类自身进行建构。这个过程是双向互动和交替进行的。生活世界是人的世界,人类应当用自觉合理的认知方式来重建生活世界,将对自然的控制转化为对自然的尊重,将生物学意义上的人类需求限定在理性所允许的界限之内。人与世界关系的理性认知是人与世界关系科学实践的前提。技术社会显现的人—技术关系隐含了其延伸的技术—世界关系,技术发展“正反背离”的解决需要保持技术调解意向性的两端张力,实现的途径就是将“人的意向与技术的‘物质意向性’结合并产生技术调解意向性”[16]。任何技术方案的设计、技术手段的采用都必须发挥技术调适作用,以建立生态、友好和可持续的人与世界关系。

参考文献:

[1] 罗伯特·索科拉夫斯基. 现象学导论[M]. 高秉江,张建华,译. 武汉:武汉大学出版社, 2009:48.

[2] 胡塞尔. 现象学的观念[M]. 倪梁康,译. 上海:上海译文出版社, 1986:34.

[3] Heelan P A. The Scope of Hermeneutics in Natural Science[J]. Studies in History and Philosophy of Science, 1998,29(2):277-281.

[4] 胡塞尔. 欧洲科学的危机与超越论的现象学[M]. 王炳文,译. 北京:商务印书馆, 2001.

[5] 胡塞尔. 生活世界现象学[M]. 倪梁康,译. 上海:上海译文出版社, 2002:157.

[6] Verbeek P. Material Hermeneutics[J]. Techné, 2003,7(3):93.

[7] Rorty R. Consequences of Pragmatism[M]. Princeton: Princeton University Press, 1982:61.

[8] 唐·伊德. 让事物“说话”:后现象学与技术科学[M]. 韩连庆,译. 北京:北京大学出版社, 2008:25.

[9] 唐·伊德. 技术现象学[M]∥吴国盛. 技术哲学经典读本. 上海:上海交通大学出版社, 2008.

[10] Ihde D. Instrumental Realism: The Interface Between Philosophy of Science and Philosophy of Technology[M]. Bloomington: Indiana University Press, 1991:75.

[11] Verbeek P. Cyborg Intentionality: Rethinking the Phenomenology of Human-technology Relations[J]. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2008,7(3):391-393.

[12] Selinger E. Towards a Postphenomenology of Artifacts: A Review of Peter-Paul Verbeek's What Things Do[J]. Techné, 2005,9(2):128-133.

[13] Verbeek P. What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design[M]. New York: The Pennsylvania State University Press, 2005:116.

[14] Mournier E. Be Not Afraid[M]. London: Rockcliffe Press, 1951:195.

[15] Weiss D M. Human-Technology-World[J]. Techné, 2008,12(2):118.

[16] Verbeek P. Ambient Intelligence and Persuasive Technology: The Blurring Boundaries Between Human and Technology[J]. Nano-Ethics, 2009,3:235.