上海市高校结核病患者发现模式研究

陈静 沈鑫 夏珍 郭俊涛 张家琪 洪建军 沈梅 梅建

高等院校是青年人群集中的场所,一旦出现结核病疫情,极易造成聚集性发病,因此早期发现患者尤为重要。上海市集中了全国多所著名高校,学生来源广泛。2008年上海市实施了《高校结核病患者发现模式研究》的课题,探索了在上海市结核病综合防治模式的基础上,联合教育部门共同开展结核病患者早发现工作,现将研究结果报告如下。

对象与方法

一、研究对象及方法

(一)二手资料回顾

查阅上海市杨浦区和松江区2006—2007年所有高校学生肺结核患者的登记管理资料,并结合中国疾病预防控制信息系统肺结核病管理信息系统相关信息,收集研究对象的基本情况、就诊信息等,掌握高校学生结核病患者发现情况。

(二)定性研究

采用个人深入访谈的方法,在上述两区对在治学生结核病患者、疾控中心(CDC)结核病防治(简称结防)人员、分管学生工作的老师和校医务人员开展访谈。访谈围绕高校结核病患者发现相关问题展开,深入了解各高校结核病患者发现工作的开展情况、效果和存在的问题。

(三)干预研究

干预研究覆盖杨浦区和松江区17所高校,在校学生共21万人(其中杨浦区在校学生13万,松江区在校学生8万),占全市高校学生人数的41.2%(21万/51万)(据《上海统计年鉴2010》显示,上海市普通高等学校在校学生人数为51万人)。其中杨浦区各所高校相对独立,而松江区各所高校均位于大学城园区,由大学城管理委员会统一管理。针对定性研究发现的问题,实施如下干预措施:

1.组建患者发现网络:强化学生结核病防治工作,在高校预防保健部门建立结核病防治网络,设专人负责疫情登记和追踪,CDC结防人员定期对校医和社区防保医生开展培训并交换疫情信息。

2.加强免费筛查:对入学新生开展胸部X线检查,发现异常者填写转诊单将其转诊至区结核病定点医院进行确诊;为学生中咳嗽、咯痰超过2周的疑似患者提供免费胸片和痰涂片检查;强化密切接触者筛查工作,将筛查范围由涂阳患者扩大到活动性患者的密切接触者(包括学生和教职员工),为其提供免费胸片检查。

3.“学生结核病患者报告单”(四联)实现学生结核病疫情实时传递:利用在高校建立的结核病防治网络,及时发现疑似学生结核患者并转诊至定点医疗机构接受确诊。如果发现确诊肺结核患者,区CDC结防科负责填写该报告单并报送至相关单位和部门(市CDC结防科、区CDC学校卫生科及学生所在学校医院/医务室),并通知学生所属社区的防保医生,确保CDC、社区卫生服务中心和学校及时准确掌握学生结核病疫情。

4.加强结核病健康教育工作,提高学生结核患者发现:重点抓住新生入学、“3.24世界防治结核病日”、冬春季呼吸道疾病高发期等关键时段,结合日常宣传,以多种形式加强对学生的结核病防治知识宣传。并在干预前后对学生开展结核病核心知识知晓情况问卷调查,掌握其对结核病核心知识的知晓率[7条核心信息内容分别为:(1)你知道(听说过)肺结核病吗?(2)肺结核病能传染吗?(3)咳嗽、咯痰多长时间应该考虑可能是得了肺结核病?(4)如果怀疑得了肺结核病应该去哪里看病?(5)检查肺结核病有免费政策吗?(6)治疗肺结核病有免费政策吗?(7)肺结核病能治好吗?] 。干预前调查结果已另撰文报告[1]。干预后共对1402名学生发放了调查问卷,回收问卷1402份,有效问卷1380份。

二、资料整理及分析

回顾性资料用Excel 2007整理,描述患者基本人口学特征,并计算学生患者登记率。深入访谈所得的资料采用MAXQDA软件进行整理、标记和归类,并采用主题框架法进行分析,描述、解释重要发现。对接受干预措施的项目区,描述患者发现方式,计算患者登记率、空洞检出率、症状出现到就诊时间中位数、就诊间隔时间≤14d患者比例及学生核心知识知晓率等,并与项目实施前进行比较。知晓率计算公式:单一信息知晓率=知晓某单一信息人数/答题总人数;核心信息总知晓率=每个调查对象正确回答核心信息的总数/(答题总人数×核心信息数)。

结 果

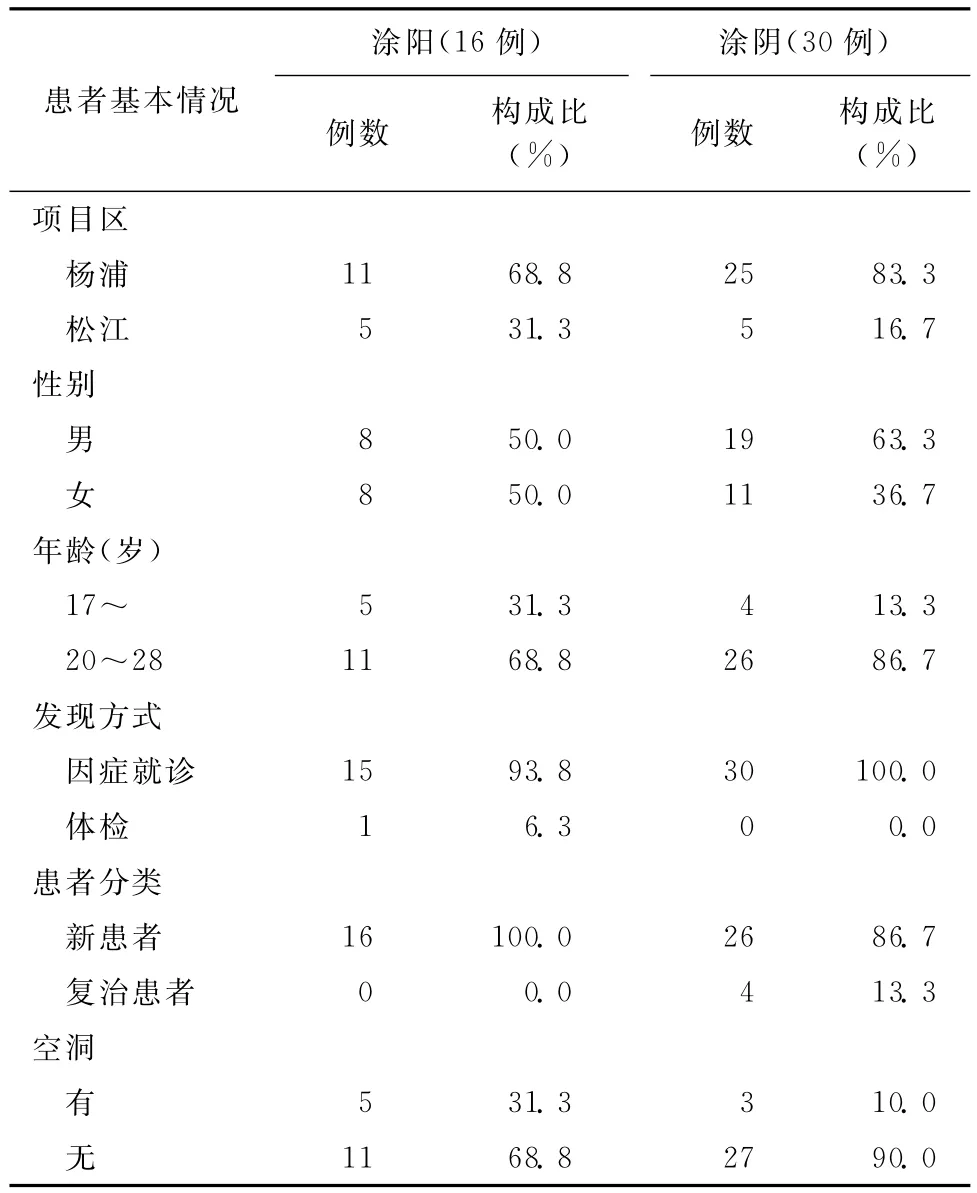

一、2006—2007年两区学生肺结核患者基本情况

2006—2007年,杨浦区和松江区共登记高校学生肺结核患者46例,其中涂阳肺结核患者16例(每例患者在统计期间均只发病1次)。年平均活动性患者登记率和涂阳患者登记率分别为11.0/10万(46/42万×10万,42万=21万×2,21万为每年两区平均在校学生总人数)和3.8/10万(16/42万×10万)。其中杨浦区登记36例,活动性肺结核患者年登记率为13.8/10万(36/26万×10万,26万=13万×2,13万为每年杨浦区各高校平均在校学生人数);松江区登记10例,活动性肺结核患者年登记率为6.3/10万(10/16万×10万,16万=8万×2,8万为每年松江区各高校平均在校学生人数)。其中,2006年登记学生26例,占56.5%。所有登记学生中,男性学生27例,占58.7%。

所有登记的学生患者中,20~28岁患者共37例,占80.4%;学生患者的发现方式为因症就诊和体检,其中因症就诊发现患者45例,占97.8%;新患者共42例,占91.3%;8例患者胸片示肺内有空洞,空洞检出率17.4%。患者基本情况见表1。

表1 2006—2007年学生肺结核患者基本情况

学生患者从症状出现到首次就诊时间间隔中位数为10d,间隔最短的为出现症状当天即就诊,最长间隔为85d。症状出现至就诊间隔≤14d的患者为15例,占32.6%(15/46)。

二、访谈结果

在两区共访谈23名,其中在治疗学生结核患者9名,CDC结防人员4名,分管学生工作老师4名,校医务人员6名。

(一)因症就诊是学生患者的主要发现方式,学校与结防机构之间缺乏有效的信息沟通机制

通过对分管学生工作的老师和校医的访谈发现,项目实施前上海市高校结核患者主要的发现方式是因症就诊,不少学校由于体检经费难以落实、担心学生接受放射检查过于频繁等原因,取消了在入学体检中采用影像学手段筛查结核病的方式。

访谈中校医指出,学生一般情况下出现结核病疑似症状会自购对症药物进行治疗,如果症状不能缓解则会到校医院就诊。医生根据具体病情对患者进行治疗或者将其转诊到结核病定点医院确诊或排除肺结核,同时向区CDC进行传染病报告,但对转诊患者最终的诊断结果,医生往往不再过问。由于学校与所在社区的卫生服务中心缺乏沟通,对于初诊即在校外医院的学生,如果刻意隐瞒病情或学生身份,医生和疾控工作人员也很难及时发现。

(二)学生对结核病防治知识和政策掌握不足,影响患者发现工作

受访的学生患者表示患病前对结核病知之甚少,出现咳嗽等症状时认为是普通的感冒而自行买药医治。受访医生认为学生出现症状后存在一定程度的就诊延误,主要原因包括学生对肺结核病的知识了解不足以及课业负担过重而未能及时就医等,从而影响了患者发现工作的效果。

三、干预研究结果

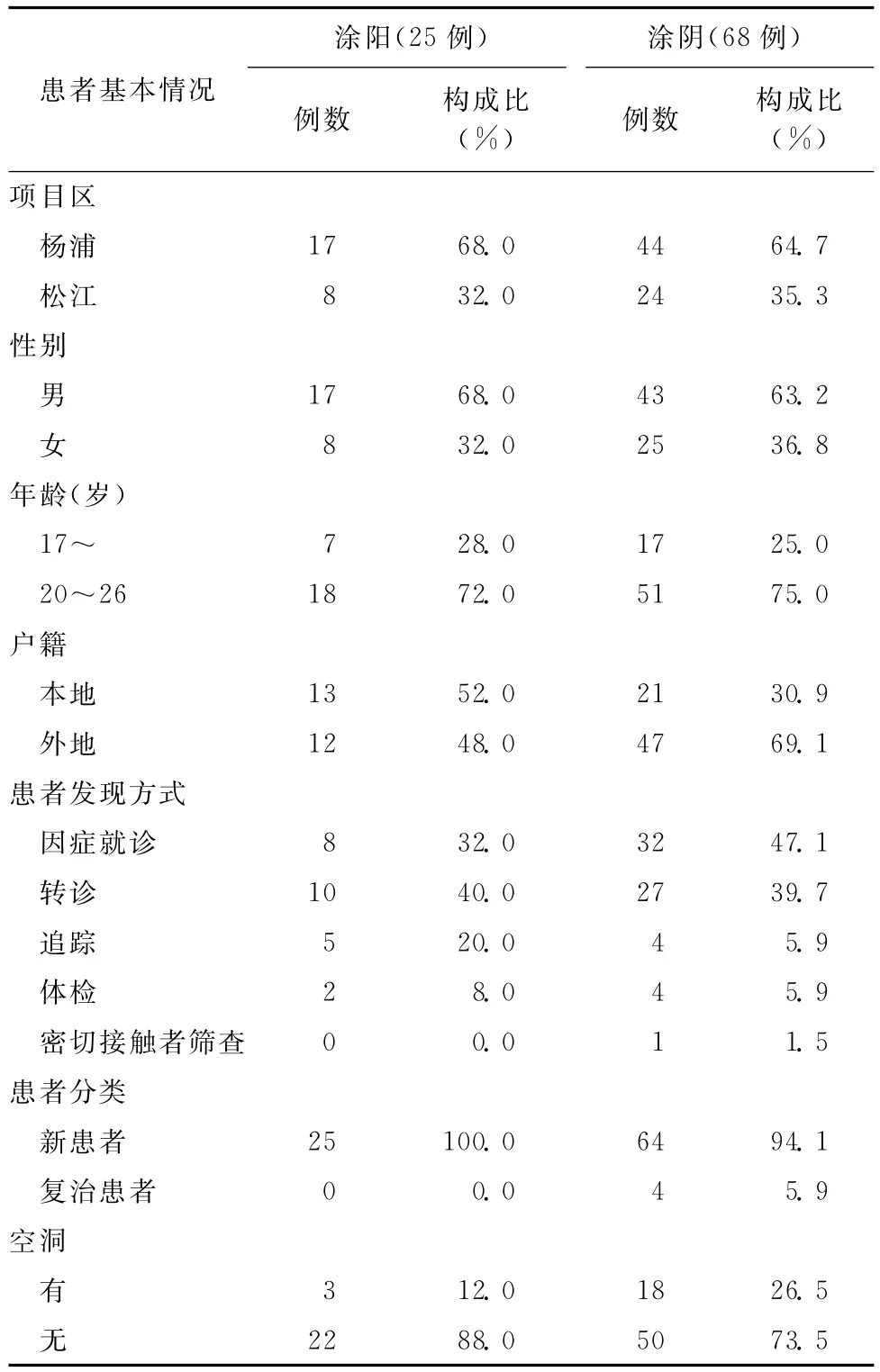

通过一系列干预措施的开展,2009—2010年两项目区共登记患者93例,其中涂阳患者25例,活动性和涂阳患者登记率分别为22.1/10万(93/42万×10万)和6.0/10万(25/42万×10万)。其中,杨浦区10所高校共登记活动性肺结核患者61例,其中涂阳肺结核17例,年平均肺结核新登记率23.5/10万(61/26万×10万),涂阳新登记率6.5/10万(17/26万×10万)。松江区7所高校共发现活动性肺结核患者32例,其中涂阳肺结核8例,年平均肺结核新登记率20.0/10万(32/16万×10万),涂阳新登记率5.0/10万(8/16万×10万)。17~岁患者数占总患者数的比例为25.8%(24/93)。患者空洞检出率为22.6%(21/93)。患者发现方式在原有基础上增加了转诊、追踪及密切接触者筛查等。所有患者均由CDC落实社区卫生服务中心和校医务室共同登记管理。两区学生患者基本情况见表2。

从症状出现到首次就诊时间间隔中位数为10d,间隔最短的为出现症状当天即就诊,最长间隔为56d。症状出现至就诊间隔≤14d的患者为51例,占54.8%(51/93)。

项目实施后,项目区活动性患者登记率较实施前提高了11.1/10万[(22.1-11.0)/10万] ,差异有统计学意义(χ2=15.89,P<0.0001)。学生涂阳患者登记率(χ2=1.98,P=0.1599)、空洞检出率(χ2=0.33,P=0.5635)和出现症状至就诊时间间隔≤14d(χ2=2.30,P=0.1293)的患者比例等指标均较项目实施前有所提高,但由于受研究时间短、样本量较小等因素影响,差异没有统计学意义。项目实施前学生结核病核心知识知晓率为57.6%[1],项目实施后该知晓率提高到65.4%(答题总数=1380×7=9660,正确答题总数=6319,知晓率=6319/9660=65.4%),差异有统计学意义(χ2=126.9,P<0.0001)。

表2 2009—2010年学生肺结核患者基本情况

讨 论

近年来我国多个省市报告学校结核病聚集性发病,其原因主要是学生发病后没有及时就诊,或学校对师生的健康状况缺乏足够重视,未能及时发现患者,以及医疗卫生部门和教育部门的信息沟通不畅等[2-3],从而导致医疗卫生部门发现的学生肺结核患者信息不能及时送达患者所属的学校和社区,学校未掌握师生的结核病患病信息,继而影响密切接触者筛查工作的开展。这充分说明在学校结核病防治工作方面亟需建立有效的患者早发现机制。

通过本研究的实施,结防专业机构掌握了上海市高校结核病患者发现工作的开展情况,针对存在的问题进行了有效探索:

实施密切接触者筛查,并根据具体情况及时调整筛查对象,由对涂阳患者的密切接触者进行筛查扩大到对全部活动性患者的密切接触者进行筛查,并充分强调实施筛查的重要性,大大提高了筛查对象的配合度。针对学校、羁押场所等人口密度大、对象来源广泛的场所,发现确诊肺结核患者后,应扩大筛查范围,争取所有活动性患者的密切接触者接受筛查,及时发现传染源,控制疫情传播。

通过向有关学校争取政策,成功地将结核病影像学检查项目纳入了学校新生入学体检和教职员工每年常规体检的必查项目。上海市历年监测资料显示每年4—5月份学生肺结核发病数呈现一个小高峰,主要原因即为中考或高考体检发现较多患者。本次研究也发现两区各所高校20岁以下学生患者发病占一定比例,在此基础上,项目组多次与相关高校负责人进行沟通,反复说明了新生入学体检时采用影像学手段筛查结核病的重要性和必要性,最终将该项目纳入了学校新生入学体检项目。但仍有部分学校因没有X线摄片设备,需要借助相关医疗机构开展此项工作,成本高于核定的学校新生入学体检经费,导致经费缺口。因此下一步需要相关部门及时出台政策支持,明确经费来源并确保及时足额落实到位,保障学生的健康。

采用“学生结核病患者报告单”加强疫情通报,并搭建平台促进学校和社区卫生服务中心有关人员的信息沟通,使学校和卫生部门在学生结核病疫情的掌握上实现了及时、准确、双向、同步。

本研究也存在不足,由于研究时间短,患者样本量较小,部分干预措施的关键指标虽然显示出较项目实施前有较明显的提高,但没有统计学意义。目前,项目采用的各项措施已在全市范围内常规开展,需要进一步收集相关指标情况,以客观评价各项措施的效果。此外,患者发现水平的提高给后续的患者治疗管理也提出了新的要求和挑战,需要基于学生特点进一步优化患者管理模式。

[1] 陈静,沈梅,夏珍,等.上海市部分高校结核病防治知识知晓率及健康教育工作调查.中国防痨杂志,2010,32(9):491-494.

[2] 范春,胡代玉,周开宪,等.重庆市某中学高三年级24例结核病情况分析.重庆医学,2007,36(19):2004-2005.

[3] 崔清荣,葛君华,庞茂伟,等.一起学校肺结核病聚集性感染疫情的调查,疾病监测.2010,25(4):335-337.