变奏与讹韵——陆机“繁缛”诗风新论

黄卓颖 肖爱华

(南京师范大学 文学院,江苏 南京 210093;隆回五里中学,湖南 隆回 422200)

一 引言

关于陆机诗文的“繁缛”,历代论家已经多所评述,如沈约说潘陆“缛旨星稠,繁文绮合”[1](P1778),刘勰称陆机“情繁而辞隐”、“缀辞尤繁”[2](P380,426),陆时雍评士衡“苦于缛绣”[3],都是强调陆机的诗文具有“繁缛”的特征。至刘师培《中国中古文学史讲义》,更对这些意见作了总括性的衡断:“诸家所论,均谓士衡之文偏于繁缛。”[4](P53)而唐长孺先生作《〈文心雕龙〉“士衡多楚”释》一文,亦从音韵学的角度隐约暗示了陆机诗歌的楚音特征与其“繁缛”风格之间的关系。[5](P718)可见,陆机诗歌以“繁缛”为主要的风格倾向是没有疑问的,问题就在于如何对这种“繁缛”进行解读。

一般来说,诗歌风格的内涵,有三个必不可少的组成要素:由于它是一种听觉的艺术,因此,诗歌的声韵效果必然成为诗歌风格的组成要素,此其一;由于它是一种视觉的艺术,因此,由语言所构绘出来的色彩世界也必然成为诗歌风格的组成要素,此其二;而诗歌又是一种隐藏在灵魂深处的情感交流的艺术,因此,情感的基调又必然成为诗歌风格的组成要素,此其三。由这三种要素融贯一气而构塑出来的艺术形相,方可看做诗歌的艺术风格。[6](P153-154)因此,诗歌艺术风格的考察,必须从这三个要素入手。

陆机“繁缛”诗风内涵的解读,自然也必须遵循这一原则,即必须从音、词、情三方面来解释陆机诗歌的“繁缛”特征。从音繁的角度来探讨陆机“繁缛”诗风的文章不多见(后人忽略对诗歌的声音效果进行研究,从很大程度上来说,是因为他们忽略了古人诗歌首先是用来吟唱和朗诵这一事实),但论陆机词繁、情繁的文章却不可胜计,为了避免叠床架屋式的重复研究,本文对词繁、情繁两方面的考察一律从略,而将笔墨集中在音繁即声音效果之繁的考察上。

二 变奏与“繁缛”

一般来说,诗歌的声音效果,主要由以下两个方面构成:一是诗歌的节奏,一是诗歌韵脚所表现出来的音响效果。[7](P175-194)而诗歌的节奏,就其大者而言,体现在不同诗体的不同句式选择上,就其小者而言,则体现在每一个诗句中由一个或一个以上的汉字通过不同的排列组合所构成的声节单位上。

选择了不同的诗体,就意味着选择了不同的诗歌节奏,选择了不同的汉字组合方式,同样也意味着选择了不同的诗歌节奏。如果作者在创作中将不同的诗体组合在一起(即所谓杂言诗),或者在同一种诗体中,对长短相同的句子进行了不同的声节编排,都会使诗歌的节奏向多样化发展。如果能做到恰如其分,则可以打破诗歌呆板的节奏,让诗歌的声韵在整齐划一中显出一种华美流动、摇曳生姿的美;如果不能做到恰到好处,而过于追求声节的多变,以致破坏了诗歌节奏所应有的韵律,那就必然给人在听觉上带来繁缛多变的印象。这种情况类似于给一幅水彩画上色,如果颜色的种类与浓淡的变化表现过于多样,其画面必然显得繁缛富丽。而陆机对于诗歌声节的处理,就常常显得过于繁复与多变。

统观陆机留存于世的诗歌,有四言诗19首,五言诗80首,六言诗2首,七言诗1首,杂言诗15首。[8](P651-693)如果单纯从这组数字来看,陆机杂言诗的数量远不如其五言诗,但是如果与同时代的其他著名诗人相比,则陆机的杂言诗数量甚至可以用庞大来形容:潘岳、左思、陆云、张载、张协、潘尼的现存诗歌中无一首杂言诗,张华现存诗歌中仅有2首杂言诗,夏侯湛虽有8首,但也不过相当于陆机杂言诗的一半(其中《春可乐》与《秋可哀》的文体归属历来亦多争论),其他如孙楚存杂言诗1首,石崇存杂言诗2首,与陆机杂言诗相比,均不足道。在一个五言诗流行的时代,陆机竟然还如此大张旗鼓地创作杂言诗,这本身便是一个值得注意的现象,因此,后人在品评他的诗歌风格时,也就必然格外关注这一特殊的部分,而对这一特殊部分的关注,又必然为其中繁复多变的声节所吸引,从而导致人们对陆机诗歌风格的体认偏向于“繁缛”。

从杂言诗本身的文体特征来看,由于它至少是由两种或两种以上的句式结构成篇,因此,相对于其他诗体来说,就已经具有声节多变的特征,而陆机创作杂言诗,往往又不守以两种或至多三种句式交替穿插(主要是三、五、七三种句式的穿插)以构成篇章的传统,常以数种句式入诗,极尽杂言诗声节多变之能事。如《日重光行》:

日重光,奈何天回薄。日重光,冉冉其游如飞征。日重光,今我日华华之盛。日重光,倏忽过,亦安停。日重光,盛往衰,亦必来。日重光,譬如四时,固恒相催。日重光,惟命有分可营。日重光,但惆怅才志。日重光,身殁之后无遗名。

在这首诗歌中,陆机参杂使用了三言、四言、五言、六言、七言等五种句式,如果不是“日重光”这一固定节奏的反复出现,我们几乎很难相信这是一首诗歌——因为其声节的繁多已经超出了一般杂言诗所能承受的范围。现简单对其节奏进行划分,以见出其声节的繁复多变:以“日重光”为节奏变化的标志,可将这首诗划分为九章,在这九个小章中,每章除了开头的两个节奏单位长度一致外,其他节奏单位的多少与长短都不相同。在另一首杂言诗《月重轮行》中,陆机更是破纪录地引入了二言、三言、四言、五言、六言、七言等六种句式来结构篇章:

人生一时,月重轮。盛年安可持,月重轮。吉凶倚伏,百年莫我与期,临川曷悲悼,兹去不从肩,月重轮。功名不勖之,善哉,古人扬声,敷闻九服,身名流何穆,既自才难,既嘉运,亦易愆,俯仰行老,存没将何所观,志士慷慨,独长叹,独长叹。六种句式之间的节奏长度本来已经不一致,而每一种句式内部的节奏划分又各各不同,这显然已经将杂言诗声节繁复多变的特性演绎到了极致。而声节的繁复多变往往又是诗歌声韵效果之“繁”的重要表现。从这个角度来说,我们不得不承认,陆机的杂言诗创作对于他的“繁缛”诗风的形成是有重要影响的。值得注意的是,陆机杂言诗中竟然还有以五言、六言为主体句式来构结篇章的创格(《猛虎行》),这很可能是他为了追求声节多变的艺术特色而进行的一种新的尝试。

当然,尽管我们承认陆机的杂言诗创作具有相当的分量,但不要忘记,他毕竟还是以五言诗的创作为重心,他的五言诗歌的数量在现存的诗歌数量中占据了绝对优势。因此,陆机如何处理五言诗的声节,对于他的总体诗歌风格的倾向性有着重要的意义。而经过我们的一番考察,发现陆机的五言诗在声节编排上也充满了变奏的玄机。

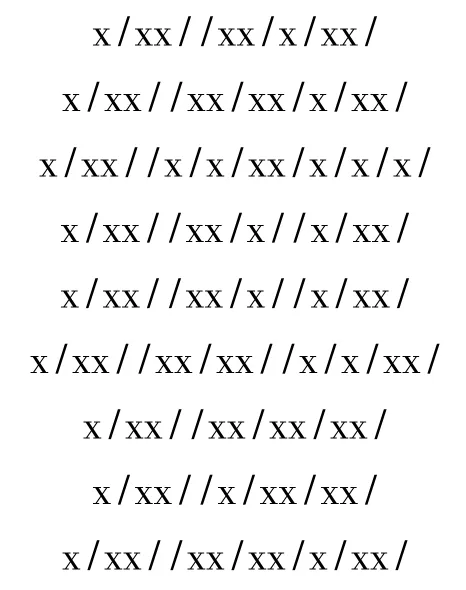

一般来说,一句五言诗由五个汉字构成,这五个汉字至少可以组成两个或两个以上的节奏单位,其排列方式也往往超过三种,用符号表示,即x/xx/xx,xx/xx/x,xx/x/xx,x/xxxx/,xxxx/x/,xx/xxx/,xxx/xx/等,其中,除非采取了x/x/x/x/x/的节奏编排方式,否则,所有相邻的节奏单位在时间延续长度上是不可能完全相等的,而节奏单位在时间延续长度上的不相等,就为五言诗声节的变化提供了极其有利的条件。陆机正是充分利用了这一点,才使得他的五言诗歌充满了变奏的旋律。就其具体的操作而言,他常常使用两种手法来突出五言诗声节的变奏。第一种手法可以称之为前后章对比式的变奏,这种变奏方法就是尽量使诗歌前部分(或者是后部分)的诗句在内部声节的编排上表现出互不相同的节奏特点,而让后部分(或者前部分)的诗句在内部声节编排上保持同一种格式,以后者的整齐划一来衬托前者的繁复多变。如《日出东南隅行》一诗的节奏编排就是如此:

扶桑升朝晖,照此高台端。

xx/x/xx//xx/xx/x

高台多妖丽,浚房出清颜。

xx/x/xx//xx/x/xx

淑貌耀皎日,惠心清且闲。

xx/x/xx//xx/xxx

美目扬玉泽,蛾眉象翠翰。

xx/x/xx//xx/x/xx

鲜肤一何润,秀色若可餐。

xx/xx/x//xx/x/xx

窈窕多容仪,婉媚巧笑言。

xx/x/xx//xx/xx/x

暮春春服成,粲粲绮与纨。

xx/xx/x//xx/xxx

金雀垂藻翘,琼佩结瑶璠。

xx/x/xx//xx/x/xx

方驾扬清尘,濯足洛水澜。

xx/x/xx//xx/xx/x

蔼蔼风云会,佳人一何繁。

xx/xx/x//xx/xx/x

南崖充罗幕,北渚盈軿轩。

xx/x/xx//xx/x/xx

清川含藻景,高岸被华丹。

xx/x/xx//xx/x/xx

馥馥芳袖挥,泠泠纤指弹。

xx/xx/x//xx/xx/x

悲歌吐清响,雅舞播幽兰。

xx/x/xx//xx/x/xx

丹唇含九秋,妍迹陵七盘。

xx/x/xx//xx/x/xx

赴曲迅惊鸿,蹈节如集鸾。

xx/x/xx//xx/x/xx

绮态随颜变,沈姿无定源。

xx/x/xx//xx/x/xx

俯仰纷阿那,顾步咸可惧。

xx/x/xx//xx/x/xx

遗芳结飞飙,浮景映清湍。

xx/x/xx//xx/x/xx

冶容不足咏,春游良可叹。

xx/xx/x//xx/x/xx从“扶桑升朝晖”到“泠泠纤指弹”,两两相邻的诗句在节奏编排上,虽偶有相同,但基本上以互异为主,而从“悲歌吐清响”到“浮景映清湍”,相邻诗句内部节奏的编排已变得完全一致,不过这种完全一致,并没有使诗歌的节奏趋向于呆板,反倒因为它们的整齐而更加突出了前半部分诗句节奏的多变和繁复,这为该首诗歌在总体声韵效果上向“繁缛”的方向发展定下了一个基调。其他如《长歌行》、《苦寒行》、《长安有狭邪行》、《赴太子洗马时作诗》、《于承明作与弟士龙诗》、《君子有所思行》、《赠尚书郎顾彦先二首》之一等诗歌,在节奏的编排上也都具有这种特征。

陆机用来突出五言诗声节变化的第二种手法可称之为上下联对比式的变奏,这种变奏的特点是虽然允许一联之内的前后诗句在声节编排上完全一致,但上下两联之间的的声节编排必然不同,当这种不同反复出现在诗歌的结构中时,变化与互异便成了这些诗歌在声节编排上的主旋律。如《赠从兄车骑诗》一诗便采用了这种变奏方式:

孤兽思故薮,离鸟悲旧林。

xx/x/xx//xx/x/xx

翩翩游宦子,辛苦谁为心。

xx/xx/x//xx/xx/x

仿佛谷水阳,婉娈昆山阴。

xx/xx/x//xx/xx/x

营魄怀兹土,精爽若飞沉。

xx/x/xx//xx/x/xx

寤寐靡安豫,愿言思所钦。

xx/x/xx//xx/x/xx

感彼归途艰,使我怨慕深。

xx/xx/x//xx/xx/x

安得忘归草,言树背与衿。

xx/xx/x//xx/xxx

斯言岂虚作,思鸟有悲音。

xx/x/xx//xx/x/xx

从“孤兽思故薮,离鸟悲旧林”一联开始,一直到诗的末尾,除了“安得忘归草,言树背与衿”一联外,其他各联内部上下两句诗都采用了相同的节奏编排方式,这可以说是该首诗歌在声节安排上的局部之“同”,但这种局部之“同”并不是整首诗歌在声韵效果上的基本特征,因为当我们将考察的视点由句的单位推扩到联的单位时,这种句与句之间的声节之“同”反而成了构成联与联之间声节之“异”的基本元素,比如,尽管第一联的“孤兽思故薮”、“离鸟悲旧林”两句诗采用了相同的节奏编排方式,第二联的“翩翩游宦子”、“辛苦谁为心”两句诗也采用了完全相同的节奏编排方式,但是第一联与第二联之间在节奏编排上就分属于不同的类型,同样,第三联与第四联、第五联与第六联、第七联与第八联之间在节奏编排上也都表现出互不相同的特征。非但如此,由第一联与第二联所组成的更大的节奏集团与由第三联与第四联、第五联与第六联、第七联与第八联所组成的更大的节奏集团又两两不同。由此可见,随着我们所考察的节奏单位的不断扩大,其互异性也就越加明显,从而最终导致整首诗歌的声节向多变性、互异性发展。其他如《东武吟行》、《庶人挽歌辞》、《拟今日良宴会诗》、《园葵诗二首》、《赠斥丘令冯文罴诗》、《遨游出西城诗》等,在声节编排上也都采取了这种变奏手法。

由此看来,如果一首诗歌中的节奏一成不变地反复出现,那么,它就会因为缺少变化而流为呆板;但是当一首诗歌过于追求变奏时,则又会因为声节的繁多而引起声韵效果上的“繁缛”。陆机的“繁缛”诗风在很大程度上就与他过分追求诗歌声节的变化有关。

三 “讹韵”与“繁缛”

陆机诗歌多用楚音,同时的张华已经明确指出。至刘勰撰写《文心雕龙·声律篇》,又将楚音称为“讹韵”,并且认为“讹韵实繁”,将“讹韵”与“繁”牵扯上了关系。这就给我们提供了另外一条解决问题的线索:陆机的“繁缛”诗风与他使用楚音“讹韵”有密切关系。下面我们就顺着这一线索,来具体考察一下陆机诗歌中的“讹韵”及其与“繁缛”诗风之间的关系。

首先,陆机诗歌中的楚音“讹韵”表现在一等、二等韵与三等、四等韵的通押上。[9]——当时的诗人中,只有二陆常常采用这种通押方式。在陆机的诗歌中,《与弟清河云诗》第五章的韵脚为:龙(三等韵)、风(三等韵)、弘(一等韵)、邦(二等韵)、崇(三等韵),为一等、二等韵与三等韵的通押。《赠武昌太守夏少明》第四章的韵脚为:工(一等韵)、庸(三等韵)、东(一等韵)、隆(三等韵)、戎(三等韵),则属于一等韵与三等韵的通押。《园葵诗》第二首的韵脚为:蕃(三等韵)、残(一等韵)、端(一等韵)、难(一等韵),同样属于一等韵与三等韵的通押。《赠潘尼诗》的韵脚为:天(四等韵)、先(四等韵)、玄(四等韵)、冠(一等韵)、园(三等韵)、兰(一等韵),属于一等韵与三、四等韵的通押。其他如《赠冯文罴迁斥丘令诗》第二章、第三章、《赠冯文罴诗》、《赠斥丘令冯文罴诗》、《赠尚书郎顾彦先诗》之一、《赴太子洗马时作诗》、《答贾谧诗》第七章、《祖道毕雍孙刘边仲潘正叔诗》、《东宫作诗》等,在韵脚的处理上,也都采取了一、二等韵与三、四等韵通押的方式。

一、二等韵开口洪大,三、四等韵开口细密,它们在音响效果上有很大的区别,因此,一等、二等韵与三等、四等韵的通押,从本质上来说,意味着不同音质的声韵同时出现在同一首诗歌中的同一位置上(也即韵脚上),而这一位置又恰好是决定整首诗歌音响效果的最重要的位置,如果这一位置上的音质频繁改变,就很容易让听众对这首诗歌的总体音响效果产生繁杂的印象,进而将其风格特征归入到与“繁”相关的集合中。

其次,陆机诗歌中的楚音“讹韵”还表现在韵部的合用与四声的通押上。我们不能说在当时的诗人中,除了陆机之外,就没有其他人在诗歌中合用过不同的韵部,但是如果从韵部合用范围的广泛程度以及合用韵部的特殊性而言,则当时很少有人能与陆机相比。如《答贾谧诗》第一章:蒸蒸膺蒸兴蒸徵耕,为蒸部与耕部合用;第二章:裂薛质质节薛室质,为薛、质二部合用;第五章:釁真晋真禅仙献魂,为真、仙、魂三部合用。《赠冯文罴迁斥丘令诗》第一章:晋真献魂建魂彦仙,为真、魂、仙三部合用;第六章:绵仙年仙轮真尘真,为真、仙二部合用。《赠武昌太守夏少明诗》第一章:均真淳真人真天仙贤仙,为真、仙二部合用。《赠顾令文为宜春令诗》第二章:潜盐深侵阴侵南覃,为盐、侵、覃三部合用。《与弟清河云诗》:衣微威微微微违微湄脂辞之归微驰支煇微漪支归微辉微,为微、之、脂、支四部合用。《园葵诗》之一:萋祭晞微辉微飞微威微蕤脂衰脂悲脂。为祭、微、脂三部合用。这些韵部的合用与当时中原诗人如潘岳、张华等人的诗作相比,有明显的不同:或者在合用的范围上表现得更广泛,如潘、张诗以脂、支、微三部合用为常,而陆机更增之以之部;或者对中原诗人从不合用的韵部进行合用,如《与弟清河云诗》中将东、冬、阳、唐四部韵进行合用,《赠冯文罴》、《赠顾令文为宜春令诗》以侵部叶覃部,这在同时的中原诗人诗歌中都极为少见。因此,就诗歌中的韵部合用而言,陆机明显表现出比同时代的中原诗人更加繁杂的特征。

在声调的处理上,陆机同样表现出了一种“繁”的倾向,他不仅大量使用中原诗人很少用的仄声韵,而且常常使仄声韵与平声韵相押,或者让仄声韵内部二声通押,以频繁改变韵脚的音响效果。如《答贾谧诗》第十一章:境上咏去圣去命去,是上声与去声相押。《于承明作与弟士龙诗》:予平楚上绪上渚去,则为平声与上声相押。平声轻清,仄声重浊,二者在音响效果上完全相反,而平、仄内部的各声之间也有抑扬升降的变化和调值的不同。因此,使平声韵与仄声韵通押或仄声韵内部各声通押,实际上就是对一首诗歌(有时甚至是其中的一章)的韵脚性质(主要指音响效果方面的性质)进行不断的改变,而韵脚性质的不断改变,势必会使各种不同音质的声韵杂集在同一首诗中,进而导致该首诗歌在总体声韵效果上的繁杂。

陆机诗歌用韵更有“繁”、“讹”的地方,那就是在一首诗歌或一段诗章中,竟然至少同时出现换韵、韵部的合用与声调的通押三种情况中的两种,关于这一点,即使是在曾经与他朝夕相处并且具有相同文化背景与家世背景的陆云的诗歌中,也极为少见,更遑论他人。比如《皇太子宴玄圃宣猷堂有令赋诗》就同时出现了换韵、韵部合用与声调通押这三种情况:

三正迭绍。洪圣启运。自昔哲王。先天而顺。群辟崇替。降及近古。黄晖既渝。素灵承祜。乃眷斯顾。祚之宅土。三后始基。世武丕承。协风旁骇。天晷仰澄。淳曜六合。皇庆攸兴。自彼河汾。奄齐七政。时文惟晋。世笃其圣。钦翼昊天。对扬成命。九区克咸。讴歌以咏。皇上纂隆。经教弘道。于化既丰。在工载考。俯厘庶绩。仰荒大造。仪刑祖宗。妥绥天保。笃生我后。克明克秀。体辉重光。承规景数。茂德渊冲。天姿玉裕。蕞尔小臣。邈彼荒遐。弛厥负担。振缨承华。匪愿伊始。惟命之嘉。这首诗歌共换韵七次:“运”、“顺”为真部,“古”、“祜”、“土”为模部,“承”、“兴”为蒸部,“政”、“圣”、“命”、“咏”为耕部,“道”、“考”、“造”、“保”为宵部,“秀”、“数”、“裕”为模部(与幽部合用),“遐”、“华”、“嘉”为歌部。而七次换韵中,有幽、模二部的合用,又伴随着平、上、去三声的通押:“运”、“顺”为去声,“古”、“祜”、“土”为上声,“承”、“兴”为平声。此皆穷极声韵之繁。

又如《答贾谧诗》第三章:

王室之乱,靡邦不泯。如彼坠景,曾不可振。乃眷三哲,俾义斯民。启土虽难,改物承天。其中既有真、仙二部的合用(“泯”、“振”、“民”属于真部,“天”属于仙部),又有平、上二声的通押(“泯”为上声,“民”、“天”为平声)。这种“繁”、“讹”的用韵,从实际的音响效果来看,都极大地促成了诗歌在声节这一要素上的繁杂性。

总之,陆机的诗歌用韵虽然采取了换韵、韵部合用以及声调通押等种种不同的手段,但是这些不同的手段所造成的后果都是一样的,即都导致了诗歌韵脚在音响效果上的繁复和多变。尽管我们无法用理性来精密推算这种繁复和多变所带来的现场音响效果,但是可以用这样一种类比来帮助我们理解它:如果说同时代的中原诗人在诗歌用韵上表现得如同小提琴的独奏,那么,陆机的诗歌用韵就是一个交响乐团的合奏。而正是这种“合奏”,构成了陆机诗歌的“讹韵”,也构成了陆机诗风在声韵效果上的“繁”的内涵。

[1]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[2]杨明照.文心雕龙校注[M].北京:中华书局,2000.

[3]陆时雍.古诗镜·诗镜总论[M].文渊阁四库全书本.

[4]刘师培.中国中古文学史讲义[M].上海:古籍出版社,2003.

[5]朱雷,唐卯刚选编.唐长孺文存[M].上海:古籍出版社,2006.

[6]徐复观.中国文学精神[M].上海书店出版社,2004.

[7]R.韦勒克 A.沃伦著,刘象愚等译.文学理论[M].江苏教育出版社,2005.

[8]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].中华书局,2006.

[9]于安澜.汉魏六朝韵谱[M].河南人民出版社,1989.王力.汉语语音史[M].商务印书馆,2008.