钮惟新蔡抚民——两位与中国农民共命运的知识分子

文/陈大斌

知道钮惟新、蔡抚民两人的大名,是在上个世纪80年代中期。在“大跃进”带来的那场大灾难中,江苏的这两位青年教师,不顾自身安危,挺身而出,为亿万农民的命运仗义执言,为寻求拯救中国农业的出路,深入农村调查研究,向中央“上书”建言,一腔热血,多方奔走,不遗余力。结果却招来横祸,双双被捕入狱,以攻击“三面红旗”的“反革命罪”判重刑,在狱中耗尽了整个青春年华。

多年来我一直关注着中国农业体制变革这段风云激荡的历史。我敬重、追寻着那些以天下为己任,义无反顾地挺立在历史潮头的大勇大智者。钮惟新、蔡抚民是他们中的两位。20年前我就要采访他们,但苦于不知道他们平反后的下落。我托请江苏几家媒体的朋友查询,也曾几次来到南京等地寻访,惜均无结果。直到2009年的春天才出现了转机。这年4月,新华社转来一本寄自南京的书:《悲情——1959-1961年“大跃进”后的大饥荒纪实》。这本书的编者正是钮惟新、蔡抚民。他们在书中辑录了我的一篇文章,大概是从文中某些情节推断出我的工作单位,便辗转把书送到了我的手里。真是天赐良机。我终于等到了他们!

从此,我们间建立起联系,电话交谈、书信往还,情同故友,我遂有了拜访他们的安排。2011年9月,我终于来到南京浦口镇,见到心仪已久的钮惟新。本来约好与蔡抚民一起在钮家相会,不巧他外出探亲,未能赶到。真是好事多磨,这次等待了20年的相会却只见到两人中的一位。

时值仲秋,扬子江畔的浦口镇,暑热已经消退,江风送爽,秋色宜人。如此良辰美景,坐在钮家的客厅里,望着他们幸福的一家,我真不忍与他谈过去那些痛苦的往事。但是,20年的寻觅、等待,而今千里奔波而来,又怎能避开这段不应当忘怀的历史?

于是就有了钮惟新的这次谈话,也就有了这篇纪实文字。

把自己的命运与农民的命运紧紧连在一起

钮惟新1939年出生于南京市辖江浦县城,1957年高中毕业于南京一中,考入江苏师范专科学校中文系。但他未去报到,准备明年再考新闻系,将来做一名为人民“鼓与呼”的新闻记者。正在备考之际,形势出现了巨大变化,毛泽东主席发动“大跃进”,全国城乡热浪滚滚。热血青年钮惟新心上犹有一团烈火在燃烧。这时,共青团江苏省委号召有文化的城市青年到苏北农村去支援教育建设。钮惟新毅然放弃再考大学的机会,响应号召,到苏北农村去创办农业中学。

钮惟新来到苏北睢宁县凌城乡(后为凌城公社),与其他地方来的知识青年们一起,白手起家,创建起有500名学生的凌城农业中学。在艰苦创业的伙伴中,有一位南京师院附中高中毕业的蔡抚民,俩人志同道合,成为挚友。他们与伙伴们一起努力工作,艰苦创业,把凌城农中办成了睢宁县的一等先进农业中学。钮惟新成为这所中学教导处副主任,蔡抚民被评为江苏省模范教师。在后来为农村、农民请命的道路上,俩人同心协力,亲密合作,两团青春烈火在一起燃烧。

农业中学开学不久,农村就兴起“人民公社化”运动。钮惟新满怀兴奋迎接人民公社高潮,写了一些热情赞扬的诗文。其中一篇散文诗《公社照相馆》刊登在省里的《新华日报》上。但是,人民公社并没有架起通向美好生活的“金桥”。农村形势像脱缰的野马狂乱奔跑,先是“吃饭不要钱”,随之而来的是没有饭吃。凌城公社各大队的公共食堂每人每天只有三四两口粮。进入1959年,村里饿死了人,农业中学里不能来上课的学生也越来越多。初三班有个小同学吕金山,作文写得很好,钮惟新很喜欢他,连着几天他都没到校,钮惟新到他家走访,只见他头脸肿得很大,连眼都睁不开了,是吃了野菜中毒所致。他说:“老师,俺不能念书了,明天要跟俺娘到南乡要饭去了。”初二班桂庆彬是个忠厚老实的学生,也不上学了。钮惟新来到他家时,他病在床上的年老的父母亲说:“庆彬跟人到南乡去借粮食了。今年冬天我们怕熬不过去了。”学生李花荣的爷爷叫李乘鲤,热爱共产党、新社会,作过不少歌颂大跃进的民歌和年画,如今饿倒在床上起不来了。学校的粮食供应也越来越紧张,老师们也饿得支撑不住了,领着学生爬到树上采树叶子吃……

钮惟新被这场灾难惊呆了:我们是共产党领导的社会主义国家,怎么会出现这样的饥荒惨景?他想,可能是下面的干部报喜不报忧,中央不知道农村的饥荒实情吧?自己作为一名共青团员,是党的助手,有责任把乡下的这些真实情况向党中央反映。他找到蔡抚民商量,俩人一拍即合。

1959年4月,他们将在睢宁农村看到的严重情况和农民的要求,写成一封长信,又加夜班誊抄了4份,注明自己的真实姓名、身份、工作单位,分别寄给毛泽东主席、共青团中央第一书记胡耀邦、粮食部部长沙千里和江苏省委第一书记江渭清。他坚信,党中央、毛泽东主席只要了解真实情况,不会不管农村、农民的。

从此,这两位大城市出身的知识青年把目光投向农村,把自己的命运与中国农村、农业、农民的命运紧紧连在一起了。

但信寄出后却如泥牛入海。而当地的灾难却愈演愈烈,“饿、病、逃、荒、死”肆虐,无数农民被饿死,有的学生全家死绝。面对严酷的形势而自己却无能为力,这两个年轻人陷入巨大的痛苦之中。一个个沉重的问题出现在他们的心上:昨天还在喊着将要进入共产主义的天堂,今天却跌进人间地狱,这究竟是怎么回事?亿万农民,我们的国家,怎样才能走出今天的苦难呢?两个年轻人决心从农村实际出发对这些问题进行深入研究。除搞好教学工作外,业余时间全部拿来研究探索农业问题。他们节衣缩食,购买了一些有关农村、农业的书刊,夜以继日地苦读;为了借鉴国外的经验,他们向英国、南斯拉夫、芬兰和澳大利亚等国驻华使馆发去信函,索要有关国家的农业资料。

到实践中去寻找答案

在求索中送走了1959年。1960年农村形势进一步恶化,党中央号召“大兴调查研究之风”,钮惟新、蔡抚民起而响应。他们以毛泽东年轻时身无分文,心忧天下的事迹来激励自己,决定走出学校,深入农村做广泛深入的调查研究,以取得可信的第一手资料,取得对中国农业、农民问题的发言权。

1960年暑假,他们分头下乡做农村调查。钮惟新从运河乘船南下,沿途调查了解苏北淮阴、高邮、扬州一带农村情况。发现各地普遍缺粮,宝应、高邮、句容等县农村每人每天只有三两多口粮。到南京后,他又马不停蹄地赶往苏南无锡、苏州一带农村。这里粮食同样紧张,被称为“天堂”的鱼米之乡的农民也饿得面黄肌瘦。7月底钮惟新回到南京,与也是刚从农村回来的蔡抚民汇合。两人带着调查记录来到江苏省委大院要求见江渭清书记。虽然没见到省委书记,但当面向秘书反映了情况,留下了调查材料。他们又去省委农工部,送上材料,反映了情况。

1961年2月,寒假里钮惟新与蔡抚民再度出发,把调查范围扩大到江苏之外。他们冒着严寒来到灾情更重的安徽、山东农村进行实地调查。钮惟新绕道合肥、芜湖,他看到安徽农村饥荒更加严重,蚌埠火车站上,饭店都买不到饭吃。巢县一个小队已经47天没有口粮了,许多村里人饿死了一半,不少人远逃外乡。他急忙折回合肥,赶到安徽省委农工部反映情况。1961年暑假,他们又去苏北邳县、新沂县和山东郯城等地做农村调查。

从1959年冬到1961年9月,钮惟新和蔡抚民利用4个寒暑假期在江苏、安徽、山东3省几十个县做农村调查,走访了上千名社员,记录整理了厚厚5本《农村调查记实》、《农民谈话录》。记录了农村真实情况,反映出广大农民的呼声:人民公社行不通,救农民的办法只有一个:把田包给社员种。用农民的话说:“十二条,六十条,不如包产到户这一条。”

一年多的深入调查和反复思索,钮惟新、蔡抚民对中国农村农业问题的认识在不断深化。他们进一步看到农村体制政策方面的深层次问题,也了解到农民对改变农业体制的强烈要求。在安徽农村,他们看到从1961年春天开始,这里实行了名曰“责任田”的“包产到户”,原来没饭吃的农民一下子就吃上饱饭,破败的农村又出现了生机。这说明,农村的灾难不在天灾而在政策、体制,说明人民公社这条路不能再走下去了!中国农业的根本出路只能是实行“包产到户”!

这是钮、蔡二位思想认识上的一个“飞跃”,从最初单纯地同情农民,呼吁政府关心农业、农民,上升到对农村政策特别是对人民公社体制问题的关注。“包产到户”使他们看到农村的希望。于是,两人决定再一次向毛泽东主席写信,郑重提出普遍实行包产到户,以拯救走到破产边缘的农业和饥饿中的亿万农民的建议!

1961年9月,新学期开学,他们也开始了《意见书》的写作。在凌城农业中学一间只有10平方米的小屋里,一盏煤油灯在发着昏黄的光亮,而坐在灯下的两个年轻人,却心怀天下,想着的是国家农业的前途和亿万农民的命运。他们花了几个夜晚的时间,终于写出了长达8000字的《关于我国农业问题的意见书》。

一份载入史册的《意见书》

《关于我国农业问题的意见书》(以下简称《意见书》),是钮惟新、蔡抚民对中国农业体制问题最全面、深入的论述。经过几十年的风雨,它的价值已经引起广泛的重视。1995年7月中国革命历史博物馆(今国家博物馆)已将此文的原件作为一份重要的历史文物收藏。

现在,就让我们来了解这份重要文献的主要内容。

《意见书》开门见山道出对农村形势和中华民族前途的深切忧虑:“当前我国农业生产力已衰退到如此之严重,很多农民认为以现在的地力,再过几年,可能不生长庄稼了。因此迅速解决我国的农业危机,已经是关系到民族的生存、国家的兴亡,迫在眉睫的严重问题。”

那么,这样严重的局面的根源在哪里?《意见书》作出这样的论断:“从合作化运动至今,6年来的现实,已证实我国的农业合作化和公社化已经失败了,已证实我党的农业建设路线是错误的了。”

为了证实自己的判断,《意见书》列出3个方面的理由:

一是“自农业合作化以来,广大农村和城市人民生活就开始逐年下降,尤其是公社化后,人民的生活(特别是5亿农民)更趋于空前恶劣的贫困。近3年中,许多地区成千上万的农民死于饥饿线上,在一些地方甚至出现人食人的惨绝人寰的凄象。现在,全国6亿人民都处于半饥饿之中,都处于缺吃、缺烧、缺穿的极端贫困境地,全民性的营养不良和体质衰退正在与日俱增,死亡率增加,生育率降低。”

二是“农业生产遭到严重毁灭性的破坏”。《意见书》说,“一个制度与政策的正确与否,主要看它对社会生产力是促进还是破坏,有利于生产力发展的就是正确的,进步的,阻碍甚至破坏生产力的就是错误的、反动的,这是社会发展的一条根本规律。”而“自合作化、公社化以来今天我国的农业生产力”,“全面下降了”。

三是农作物产量下降。《意见书》写道,“生产量的增减,是检验经济制度优劣的最显著的标志。”“农民们普遍认为,现在的收成(即使是正常年景等)只有单干时的一半。”“这是由于生产力衰退的后果,而自然灾害却是次要的。”

《意见书》继而指出:“造成以上3种情况的原因,更主要还是由于我党农业合作化、公社化方针路线的人为错误。”

对这个“人为错误”,《意见书》作了深入地分析,认为,一是“集体所有制的生产关系与我国现阶段生产力性质不相适应”;二是合作化、公社化“超越了农民的觉悟水平”;三是合作化“超越了干部管理水平”。集体化运动“速度过快过猛”,“互助组——初级社——高级社——人民公社”,“都是自上而下的变化,而不是广大农民自发的要求”,是“三分动员,七分强迫,把农民拉入合作社”。“因而在每一次变革中,都发生了生产力的巨大破坏。”

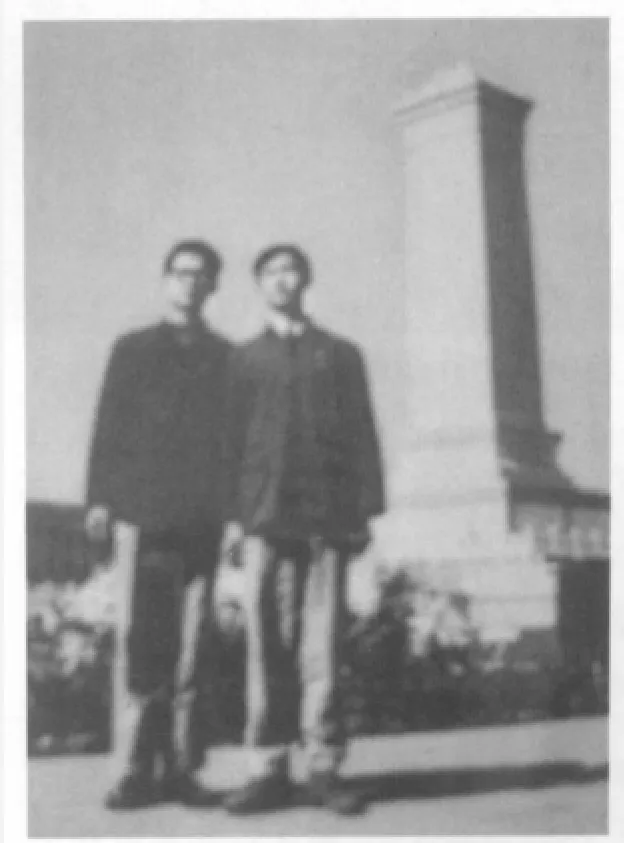

1961年10月,钮、蔡二人赴京呈送《意见书》后在天安门广场留影

有什么办法迅速改变目前的农村现状呢?《意见书》明确提出:“我们认为包产到户是最好的办法。”

《意见书》说:“包产到户,看起来比合作社似乎是倒退了,我们认为,实际上不是倒退了,而是进步了。因为历史上衡量进步与退步的根本标准,是看其对社会生产力是推进还是阻碍。既然包产到户比合作社更能促进生产力的恢复和发展,更能增加物质财富,提高人民生活,应该说它是进步的。”因此,他们向中央提出两项具体建议:“一、通过试点,迅速把包产到户推行到全国各地。二、全党重新实事求是地总结我国农业合作化问题,寻求最完善、最正确的农业发展道路,以确保社会主义事业的胜利。”

《意见书》写成后,他们刻蜡报油印多份。鉴于以往寄出信件及材料没有回音的教训,他们决定利用农业中学放“秋收假”的时间,自费进京,亲手把《意见书》直接送给党中央、毛泽东等领导人。

10月初,两人风尘仆仆来到北京,走到长安街新华门前,庄重地呈上给毛主席的《意见书》;在国务院接待室,他们呈上给周恩来总理的《意见书》;在全国人大常委会接待室,中共中央农村工作部传达室、国家农业部接待室,他们分别呈上致朱德委员长、邓子恢副总理及廖鲁言部长的《意见书》。5份《意见书》分别送出,他们手中拿着5个部门的收据,心上有点兴奋。他们感到尽到了作为一个共和国公民和共青团员应尽的义务。学校的“秋收假”时间有限,他们也无心去领略京城宜人秋色,只到天安门广场,在人民英雄纪念碑下留下一张合影,就匆匆赶回苏北。

但是,秋尽冬来,眼见一年又将过去。几个月前亲手送上去的《意见书》仍不见回音。两个年轻人不甘心这样的结果,决心广泛宣传自己的主张,以期引起重视。这年12月9日,他们将《意见书》油印出数百份,分别邮寄给每个中共中央委员及各省、自治区和直辖市的党委第一书记。

屡经磨难 痴心不改

在此后的几个月里,这份《意见书》他们先后寄出700余份,但没有收到一件肯定的或让他们放心的回答。这时,虽然中央采取了一些措施,在全国农村试行“六十条”,调整公社核算单位,“大跃进”不搞了,“共产风”有所收敛,但农村问题并没有从根本上解决,特别是还要继续实行“一大二公”的人民公社经营体制,“包产到户”仍然是非法的,事实证明能够救民于水火的安徽“责任田”,也受命强制“改正”了。两个青年人心急如焚,决心再次上书党中央、毛泽东主席,呼吁在全国农村实行“包产到户”,真正从根本上解决农村的危机。为了引起重视,他们把上书的题目定为《给我国领导人的一封紧急信》。

《紧急信》于1962年5月4日,寄发给中共中央、毛泽东主席、每位中央委员及各省市委书记。

《紧急信》这样写道:“我们接受农民的委托,再一次给你们紧急写信,请您严重地关注目前全国普遍存在的危险形势,农民的体质因饥饿和营养缺乏正一天天衰退,生产剧减,死亡率激增,土地肥力大大枯瘠”,“社员们说以这样的地力,再过三四年土地就不长粮食了,那时人将饿死光了。”而“我党领导人对目前危险的局势还没有充分地认识。而据我们3年来在几个省的了解,农民的看法是确实的,我们的国家和民族的确正面临着灭亡的危险。”

《紧急信》发出大声呼喊:“亲爱的同志们,我们的祖国是具有五千年历史的文明古国,我们的人民是世界上最勤劳勇敢善良的伟大民族,我们决不能任其这样恶化下去。”

《紧急信》再一次向党中央明确提出,解决农业问题的“根本途径”是“迅速调动现有农民的生产积极性”,而“调动起农民的生产积极性的办法必须也只有把土地分到户种,实行包产到户。”

《紧急信》向各级领导人恳求道:“亲爱的同志,您为了祖国的民族从三大敌人压迫中解放出来,在黑暗险恶的旧社会出生入死奋斗了大半生,农民无限信任您,无限信任我们亲爱的党,他们深信党一定会把他们从今日饥饿贫困中又一次解救出来。”“全国人民如饥似渴地期待着,挽救民族的希望全寄托在您身上,请采取有效措施吧!亲爱的同志,您们早一天努力,就可以早一天解除民族的危亡,可以早一天使我们亲爱的祖国走向光明!”

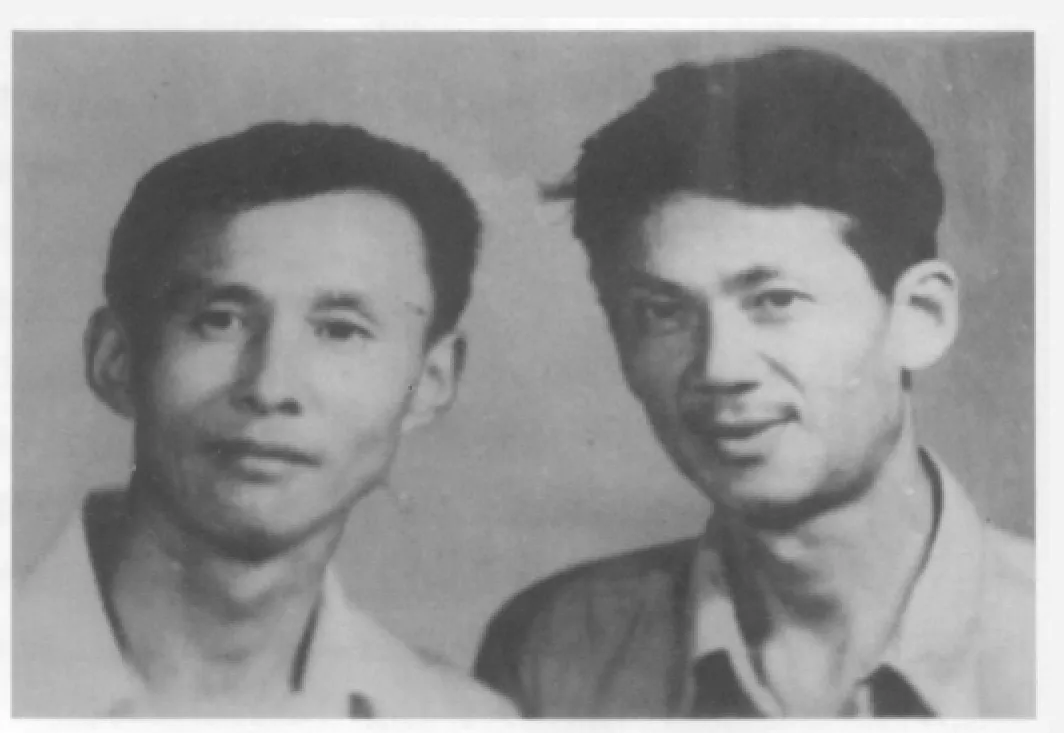

平反出狱后两人合影(右为钮惟新)

先前的几次上书,钮惟新、蔡抚民主要是反映农村真实情况,以摆事实讲道理来阐述自己的观点,向党中央提出建议;而这封紧急信,真的是杜鹃啼血般地句句血泪的恳求了。这封信的某些用语可能不那么准确,但却是两个年轻人用自己的一腔热血作墨写就的!

几年间,两位青年不遗余力地向党中央、毛泽东等领导人一次次发出呼吁,要求实行包产到户,以拯救农村、农业与农民。直到这年7月,以批判“包产到户”、“单干风”为主要内容的北戴河中央工作会议将要召开之时,他们还发出一封信给每位国家领导人、各中央委员及省委书,再次要求实行包产到户,并寄去了他们的调查材料:《我国农村当前存在的十个严重问题》、《关于包产到户的说明》。

正当这两位共青团员全神贯注,为包产到户多方奔走、四处呼喊之时,政治风向已经转变。从北戴河中央工作会议开始,到9月的中共中央八届十中全会,毛泽东重提“阶段斗争”,已把“包产到户”当作复辟资本主义的“单干风”进行严厉批判。一个巨大的阴影已向他们压过来了。

他们被捕入狱的结局是必然的,而被捕经过却有点戏剧性。钮惟新由于疲劳过度,身心交瘁,一天夜间批改作业时,突然昏倒在地。学校给了他3个月假期,他来到广州姨妈家养病。1963年2月,他休养完毕北返,先乘火车到武汉,然后改乘江轮顺流而下去南京。就在这班航船抵达安徽芜湖港时,钮惟新上岸散步,误了航班,而自己随身带的手提包等物还在船上。到南京港后,船上的公安人员来检查这个被旅客遗落的手提包时,发现里面有这么多的农村调查记录和关于我国农业问题的材料,再仔细一看,这些材料里竟然有大量“攻击”三面红旗的“恶毒语言”、“反动言论”。于是布下罗网,用“守株待兔”之法,等待手提包的主人前来认领。

钮惟新回到芜湖码头,发现航班已经开走,忙赶到芜湖火车站搭乘宁芜线火车前去南京。下了火车他直奔下关码头,见船已到港,乘客已都下船离去。他忙跑向舱里去找自己的提包,这无异于“自投罗网”。他被直接带进看守所关押,后宣布逮捕。几天后蔡抚民也被抓进牢房。这时,钮惟新才23岁,蔡抚民也只有25岁。

在看守所关了3年之后,1966年3月,“文化大革命”全面爆发前夕,对他进行宣判。钮惟新定为污蔑、攻击“三面红旗”的“现行反革命”,判有期徒刑10年;蔡抚民以同样的罪名判处徒刑5年。这时,两个青年正是青春年华,该为国家、人民工作的时候。从这时开始,他们在狱中一直“改造”到80年代初期。

1980年,钮惟新已经41岁,正在句容县劳改农场强制劳动。10年刑期满后,又被强制留场劳动8年,这一年才得以平反出狱。蔡抚民也熬过了漫漫长夜,平反释放。但这次“平反”是不彻底的。结论上还留着当时他们四处发送材料是“错误的”这样的“尾巴”。对他们实行“包产到户”的主张,也没有作出肯定的评价。又经过几年的申诉,1985年在中央办公厅和江苏省委的关心下,再一次对他们作出平反决定,去掉了那个错误的“尾巴”,对他们实行“包产到户”的主张也作出应有的积极评价。这时,“包产到户”再也不是洪水猛兽,正在中华大地上普遍推行,而且在实践中显示出神奇的效力,使中国农村、农业出现了震惊世界的奇迹。

为了实现这个目标,钮惟新、蔡抚民付出了最美好的青春年华。平反后,他们都已是40多岁的中年人了,才开始重建自己的生活。钮惟新辗转北京、苏北等地,1985年回到原籍南京,在浦口区第二中学任教,蔡抚民在南京曙光机械厂工作。

这是我第一次见到钮惟新。若干年前我看过有关他的文图资料。当年的钮惟新是那样年轻英俊,朝气勃发。他与蔡抚民被捕时都是20几岁的热血青年,而平反出狱时,已年逾“不惑”。而今我们相见时,钮惟新已是72岁的老人了。岁月无情改变了他的人生,销损了他的青春容貌。今天,站在我面前的钮惟新身材细高,十分瘦弱。惟精神健旺,一双眼睛还像年轻时一样明亮。而谈起话来思维敏捷,记忆清晰,精神毫无衰老之象。他的乐观的人生态度更给我留下深刻印象,即使是谈起那段不堪回首的往事,他也是那么从容淡定,神情恬静,话语平缓,不怒不怨,像讲述着与己无关的历史故事。这是一个外表柔弱而性格刚强,行为低调而胸有丘壑的汉子。无私无畏,无欲则刚。他是真正的强者,半生磨难,他们不辍以天下为己任的抱负,出狱后两人继续关注、研究中国的“三农”问题,写出了若干篇探索中国经济社会发展的文章。在中华人民共和国建立60周年前夕,他们俩合编了《悲情》那本书。壮士暮年,还是像年轻时一样,一往情深关注着农民的命运,爱国家爱人民的情怀依然是那么炽热。

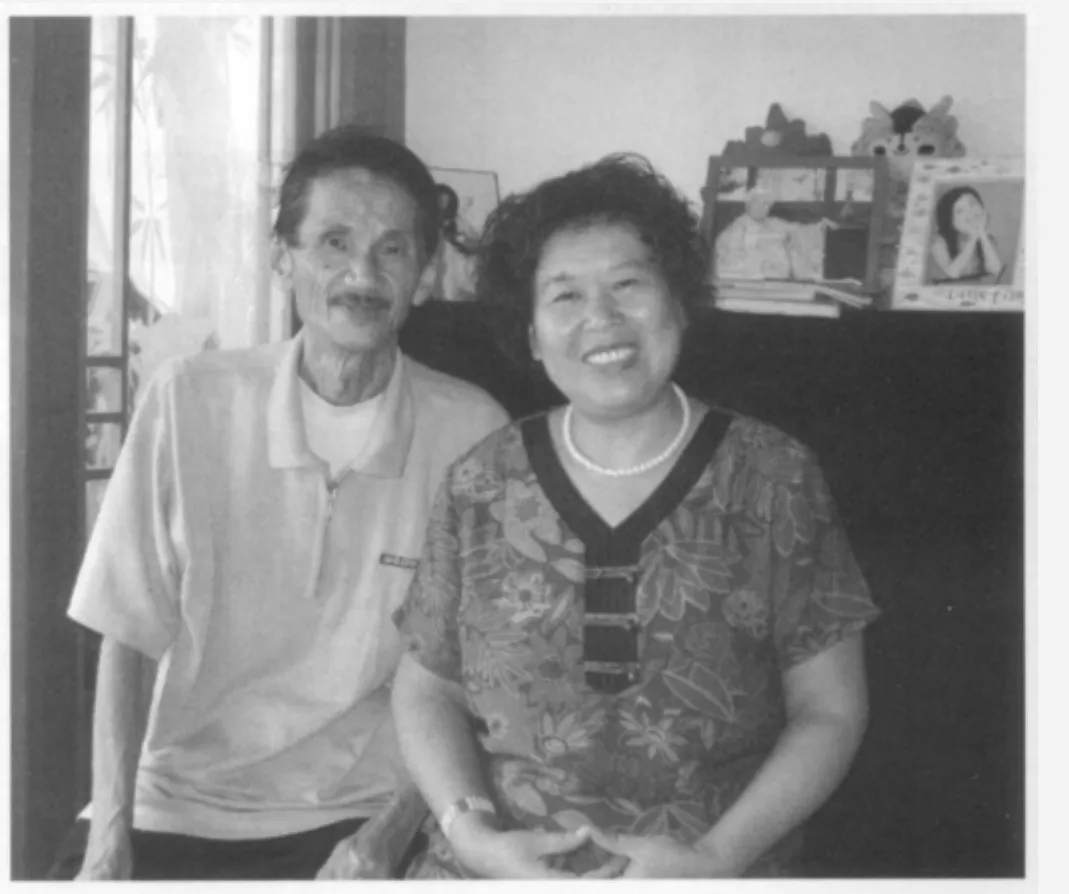

钮惟新夫妇

更让我感到欣慰的是,他们都重建起自己的生活,有了自己的家,两人都育有一个女儿。可惜我未能见到蔡抚民和他的家人,钮惟新的家是温馨幸福的。他在教书育人的岗位上工作,直到上个世纪末退休。1985年46岁时结婚,妻子徐燕平贤淑热情,深爱着这个正直做人的丈夫,女儿面相、神情都像父亲,今年暑假刚从北京的一所大学毕业,正是乃父当年在苏北做出那番惊天动地大事的年纪。父辈老矣,而年轻一代新人转瞬之间已经成长起来了。