上海1978—2009年能源反弹效应的完全分解分析

白竹岚,诸大建,蔡 兵

(1.同济大学 经济与管理学院,上海 200092;2.井冈山大学 商学院,江西 吉安 343009)

一、引 言

能源是人类赖以生存及经济发展与社会进步的重要生产要素,能源的有效利用关系到社会经济的可持续发展。伴随着人类社会的进步和经济发展,能源的使用效率不断提高,但是,与此同时,能源消费量却并没有如预期的那样减少,甚至出现了快速增加的趋势。以上海市为例,改革开放以来,随着上海经济的飞速发展,上海的能源消耗从1978年的2215.86万吨标准煤上升到2007年的9767.75万吨标准煤,30年间增长了4.4倍。而在同一期间,上海的能源强度从1978年的3.5129吨标准煤/万元GDP下降到2007年的0.9127吨标准煤/万元GDP,下降了3.8倍。也就是说,随着能源强度的降低,能源使用效率的提高,能源的总消耗量非但没有等量下降,反而以更快的速度增长。这种现象就是理论界通常所称的能源反弹效应。反弹现象的存在引发了理论界对于反弹效应研究的热潮,众多学者深入分析了反弹效应产生的原因,并在此基础上提出了弱化甚至消除能源反弹效应的政策建议。但已有研究或者过分强调技术对于降低能源消耗的作用,或者只关注产业结构的调整而忽略总量控制,终归无法得出一个完整的结论。本文将运用完全分解模型,将能源消费模型分解为技术效应、结构效应,并进一步将技术效应分解为人口效应、规模效应、能源强度效应,将结构效应分解为规模效应、能源强度效应,从理论上分析降低能源消费量的方法,以期对已有研究进行补充和完善。在理论分析的基础上,本文还利用上海1978-2009年间的数据对能源反弹效应进行实证分析,并得出结论:要降低能源消耗量,不仅要进行管理与科技创新,提高能源的使用效率,更为重要的是要优化产业结构,同时进行总量控制,包括控制人口规模及控制合理的经济增长速度,以降低能源的总需求,从而降低能源的总消费量。

二、文献回顾

能源反弹效应(rebound effect)主要是用来描述能源消费和能源效率之间的悖论。最早提出类似观点的是英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons,1865),在其著作《煤问题》中基于效用理论提出了提高英国煤炭资源生产率的观点,以解决煤炭资源的稀缺性问题。然而,杰文斯发现,资源生产率的提高并没有带来能源的节约,因为资源生产率的提高在导致成本降低的同时将进一步刺激经济的增长,从而进一步刺激了对煤炭的需求,最终使得资源稀缺的状况更加严重。杰文斯的这一发现被称为“杰文斯悖论(Jevon's paradox)”[1]。

继杰文斯之后,很多学者对“杰文斯悖论”进行了更为深入的研究。最早明确提出反弹效应概念的是Khazzoom(1980),他指出反弹效应的含义为“技术进步提高能源效率而节约了能源,但技术进步在促进经济快速增长的同时又对能源产生新的需求,部分地抵消了所节约的能源”[2-3]。

反弹效应的存在使得衡量技术进步对能源效率、能源消费和经济增长的比值的影响变得复杂。Brookes(1978,2000)认为能源效率提高会导致经济增长,而经济增长又会刺激能源消费的增加。Brookes指出,能源与环境保护论者用“由下而上”的方法来推算宏观层面的能源节约,忽略了宏观经济因素对能源效率的影响[4]。微观经济层面能源效率的提升虽然能够带来同等层面能源消费的减少,但是在国家层面或宏观经济层面,能源消费反而可能会增加。因为能源效率的改善会使得能源相对于其他要素更为廉价从而更多地使用,并且技术进步促进经济快速增长会带来额外的能源需求[5]。由此可见,技术进步只能部分地降低能源消耗。Khazzoom和Brookes提出的观点被后人称为Khazzoom-Brookes假说,即当真实的能源价格不变时,技术进步引起的能源效率提升会增加而不是减少能源消费。

在Khazzoom之后许多学者对反弹效应的经济机制进行了广泛的讨论,并依据反弹效应经济机制将反弹效应进行分类。Greening(2000)将市场对能源效率的反应机制分为直接反弹效应(direct rebound effects)、二次效应(secondary effects)、市场出清或广泛经济效应(Market clearing price and quantity adjustments or economy-wide effects)以及转换效应(transformational effects)。Greening对能源反弹效应的经济机制的研究基于一个假设即存在一种完善的市场机制尤其是能源市场机制。而现实生活中完善的市场机制尤其是能源市场机制并不存在,因此,能源反弹效应的四种经济机制在现实生活中并非完全存在。

Saunders(1992,2000)指出,Khazzoom研究的是单个能源服务的情形,忽略了多种能源服务之间替代的可能性。Saunders分别用CES(不变替代弹性效应函数)、Leontief(里昂惕夫)和Cobb-Douglas生产函数估算了能源反弹效应并进行了比较,他发现在多种能源服务存在时,当能源容易替代其它生产要素时,反弹效应会提高。Saunders还认为能源效率的提高不仅可以降低能源的有效成本,更多的是加快了经济增长速度,其它要素(资本和劳动)的效率增加也会增加能源消费。

众多学者对反弹效应进行研究,目的是为了证实技术效率改进以及结构变化可以降低物质消耗规模的主流认识。以效率为导向的技术研究和经济理论,往往认为只要持续地通过技术创新提高生产效率,或者通过结构调整提高经济效率,就可以大幅度降低能源消耗。但是,反弹效应的存在说明仅仅通过技术和结构实现能源消耗绝对降低的途径是不成功的。反弹效应的概念提出后,很多学者对影响反弹效应的因素进行了深入研究。

反弹效应影响因素的研究中影响最为深远的是基于能源消费模型I=P×A×T的相关研究。经济发展的历史表明,技术效率的提高并不能完全实现能源消费的节约,经济规模、人口数量都会影响能源消费,因此,必须从技术效率、人口增长、人均GDP增长三个方面进行研究以实现能源消耗的绝对减少,尤其需要研究在效率改进达到极限的情况下,如何转向调控规模,即通过控制人口增长和人均消耗的增长,来实现能源消耗的绝对减量。基于IPAT公式,Holm(2009)提出了一个基于规模的控制反弹效应的两步走策略。第一步是决定需要控制的人类物质消耗与能源消耗的全球规模。第二步是按照IPAT公式进行全球分配,对于人口因素,要求首先进行人口稳定化的全球转化,这要求在发展中国家大力发展养老保障系统以及类似的教育;对于消费因素,需要加强全球人口消费的认知教育即改变文化价值和世界观;对于技术因素,则要求发达国家应该尽量转移资源高效利用的技术。

产业结构对能源效率及能源强度的影响一直受到学者们的高度关注,诸多研究(Samuels et al,1984;Liu et al,1992;Ang,1994;Richard,1999)和实践表明产业结构调整(至少在部分时段)有利于能源效率的提高。研究一致认为,能源从生产效率低的部门流向生产效率高的部门有利于资源优化配置,从而能够提高能源的利用效率。但是,产业结构调整提高能源效率的作用具有明显的阶段性特征,并不是在所有的经济发展阶段都有利于降低能源强度。国内也有不少学者从产业结构与能源消费的关系进行过研究。史丹(1999)提出:根据经济发展的一般规律,农业比重下降,工业比重上升是经济起飞过程中的主要特征,通过经济结构变动,不仅可以实现经济增长,而且可以降低单位GDP能耗。他通过分析指出,中国在能源消费弹性系数较小的条件下实现高速经济增长主要是由于经济结构变动降低了单位GDP能耗[6]。路正南(1999)对产业结构调整对我国能源消费的影响做了实证分析,得出产业结构的变化会直接影响能源的需求和改变能源消费结构,这是在假设产业结构变动对能源消费有影响的情况下第一次用定量的方法测算其影响程度。吴巧生、成金华(2006)运用拉氏指数及其分解模型对中国能源强度进行分解,得出结论:1980年以来,中国能源使用效率虽然有了很大提高,但与发达国家相比,能源强度仍有很大的下降空间。中国源强度下降主要是各产业能源使用效率提高的结果。相对于效率份额,结构份额对能源强度的影响较小,产业结构调整对降低能源强度的作用是负面的[7]。齐志新、陈文颖(2006)应用拉氏因素分解法分析了1980-2003年中国能源强度以及1993-2003年工业部门能源强度下降的原因,指出技术进步是能源效率提高的决定因素。高振宇(2007)利用对数平均迪氏指数法对中国“六五”时期以来生产用能源消费情况进行了分解分析,指出相比产业结构的变动,产业内能源效率的提高是能源节约的主要原因。

从上述文献可以看出,一般认为第二产业的能源强度在三次产业中是最高的,第一产业次之,第三产业最低;与此相对应的是,第二产业的能源消费弹性系数最高,第三产业的能源消费弹性最低,所以我国产业结构调整的方向应该是加速发展第三产业,调整第二产业。但经济发展实践表明,随着我国第三产业比重的上升,能源消费弹性并未随之下降,这主要是由于各产业内部结构及产业内能源效率的影响。

综上所述,影响能源消费的因素不仅是技术效率,经济规模、人口规模及产业结构都会影响能源效率及能源强度并进而对能源反弹效应产生一定影响。但是已有文献并未对影响能源反弹效应的各因素进行综合分析,本文将以上海为例,定量分析各因素对能源反弹效应的影响,并在此基础上提出减缓甚至消除能源反弹效应的对策建议。

三、方法与数据来源

(一)完全分解模型

本文采用完全分解模型作为研究的基本方法。J.W.Sun(1998)提出的完全分解模型的基本思想是:根据“共同导致,平等分配”的原则分解剩余项[8]。下面使用一个简单的两因素模型来解释这个原则。

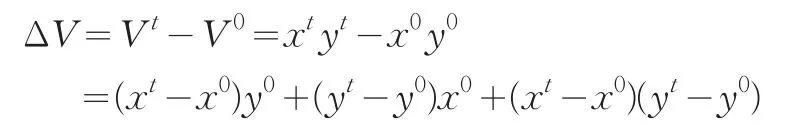

假设V=x·y,即变量V是由因素x和y共同决定。在时间段[0,t].变量的变化量△V可以根据下式计算:

或者

式(1)中的y0△x和x0△y是因素x和y的变化各自对变量V总变化的贡献。第三项△x△y是完全分解模型中的剩余量。图1明确说明了这一变化过程[9]。

图1 两因素系统中各因素的贡献和主要效应

(1)式中的第三项可以采用相同的权重比例归属于因素x和因素y。其贡献来自于两因素的共同变化,只要其中的一个因素为零,另外一个因素的影响就相应的不存在了。当不存在特殊情况时,我们就把式(1)中的第三项平均分配给因素x的贡献和因素y的贡献。因此,两因素系统的完全分解模型如下:

对象的总变化为:

而两个因素的贡献(解释性效应)为:

并且

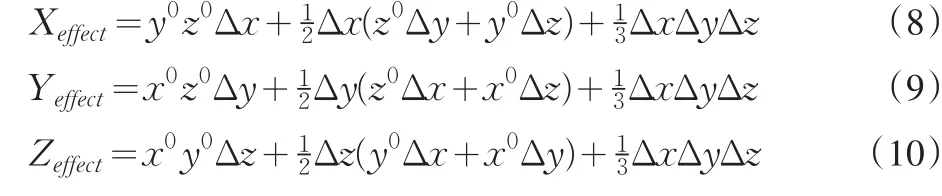

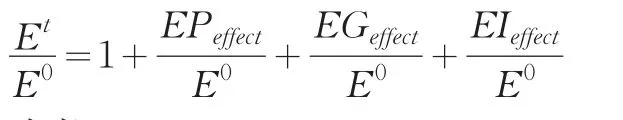

如果变成指数形式,因为Vt-V0=Xeffect+Yeffect,因此

或者

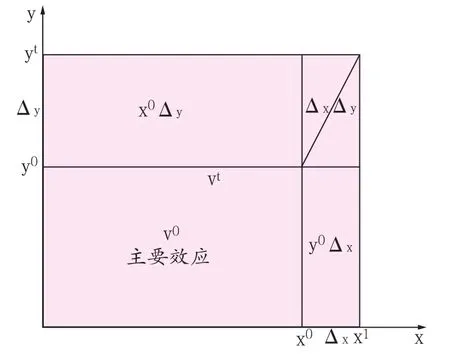

在三因素模型V=x·y·z中,因素x、因素y和因素z变化对变量V总变化的贡献分别如以下公式(式(8)-(10)):

而准确的分解公式为:

如果变成指数形式,因为

Vt-V0=Xeffect+Yeffect+Zeffect,因此,

或者

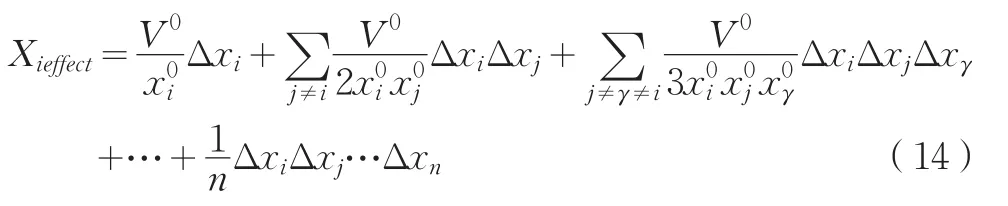

一般地,如果V来源于n维空间,即V=x1x2⋅…⋅xn。那么,△V=n项△的1次幂项△的2次幂项△的3次幂(ΔxiΔxjΔxγ,i≠j≠γ) +…+1项的△的n次幂(Δx1Δx2…Δxn-1Δxn)。

依据“共同导致、平均分配”的原则,这些相互作用将分配给每个对应的因素。开始的n项是n个因素中每一个的影响,其他项是对应于一些因素的相互作用的结果。例如,对于因素i:

(二)能源模型

1.IPAT模型

能源消费模型缘于艾里奇(Ehrlich etal)和康芒70年代提出的经典的IPAT模型。20世纪70年代初,艾里奇和康芒对环境与发展的关系进行了大量的定性探讨和定量分析,并于1971年将环境与发展的关系表达为以下公式:

式中:I(Impact)表示人类发展对资源环境的压力,可以特指某种资源消费量、污染排放量或产生量;

P(Population)表示人口总量;

A(Affluence)表示人均资源消耗程度或消费水平(通常可用人均GDP表示);

T(Technology)表示技术,可以用单位GDP的环境负荷来表示,即T=I/GDP。

在I=P×A×T公式中,如果用E替代I表示能源消费量,那么该公式就可以用来阐述能源消费量与人口增长、消费增长及技术水平之间的关系。陆钟武和毛建素(2003)、诸大建和邱寿丰(2007)分别对IPAT模型进行了不同程度的修订,本文的分析将部分引用其研究成果。依据前人的研究成果,以能源消费量为例,公式(15)可做以下变形:

(1)技术方程式及技术效应。通过恒等变形,可以将能源消费量的变化分解为由于技术(能源强度)和人口、经济发展等变化而带来的变化。

式中,E表示能源消费量;P表示人口数量;g表示人均GDP;Is表示能源强度(Energy Intensity),即Is=E/GDP。

因此,Et=PtgtIst,这说明能源消费量的变化主要受人口效应(EPeffect)、规模效应(EGeffect)和强度效应(EIeffect)的影响。依据完全分解模型可将能源消费消费量的技术效应分解为:

这是完全的分解,所以,

VE=EPeffect+EGeffect+EIeffect

如果变成指数形式,因为VE=Et-E0,因此,

或者

(2)结构方程式及结构效应。能源消费量还可以表示成不同产业能源消费的总和,此即能源消费的结构方程式。

式中,G表示GDP;Is表示能源强度(Energy Intensity),即EI=E/GDP;Gi表示不同产业的增加值;Isi表示不同产业的能源强度(Energy Intensity),即Isi=Ei/GDPi。

这是完全的分解,所以,

△Ei=EGeffecti-EIeffecti

(三)数据指标及来源

本文以上海1978-2009年统计数据为样本进行研究,基础数据来源于上海历年《统计年鉴》以及《上海市工业能源交通统计年鉴》。其中人口总数为半年以上常住人口,人均GDP按半年以上常住人口计算,GDP根据PPI指数折算为2000年不变价计算。三大产业的能源强度依据《统计年鉴》中三大产业的GDP及能源消费量计算得出。由于缺少1978-1989年各产业的能源消费数据,故不分析1990年以前的结构效应。

四、影响能源反弹效应的各因素对能源消费量变化的贡献分析

(一)技术效应

依据前述的完全分解模型,我们将技术效应分解为人口效应、规模效应、能源强度效应三个效应。其中人口效应反映了人口增长产生的能源需求,规模效应反映了经济增长引致的能源需求,而强度效应反映了能源效率提高导致的能源消费量变化。

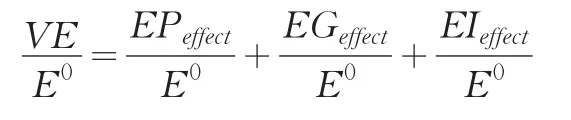

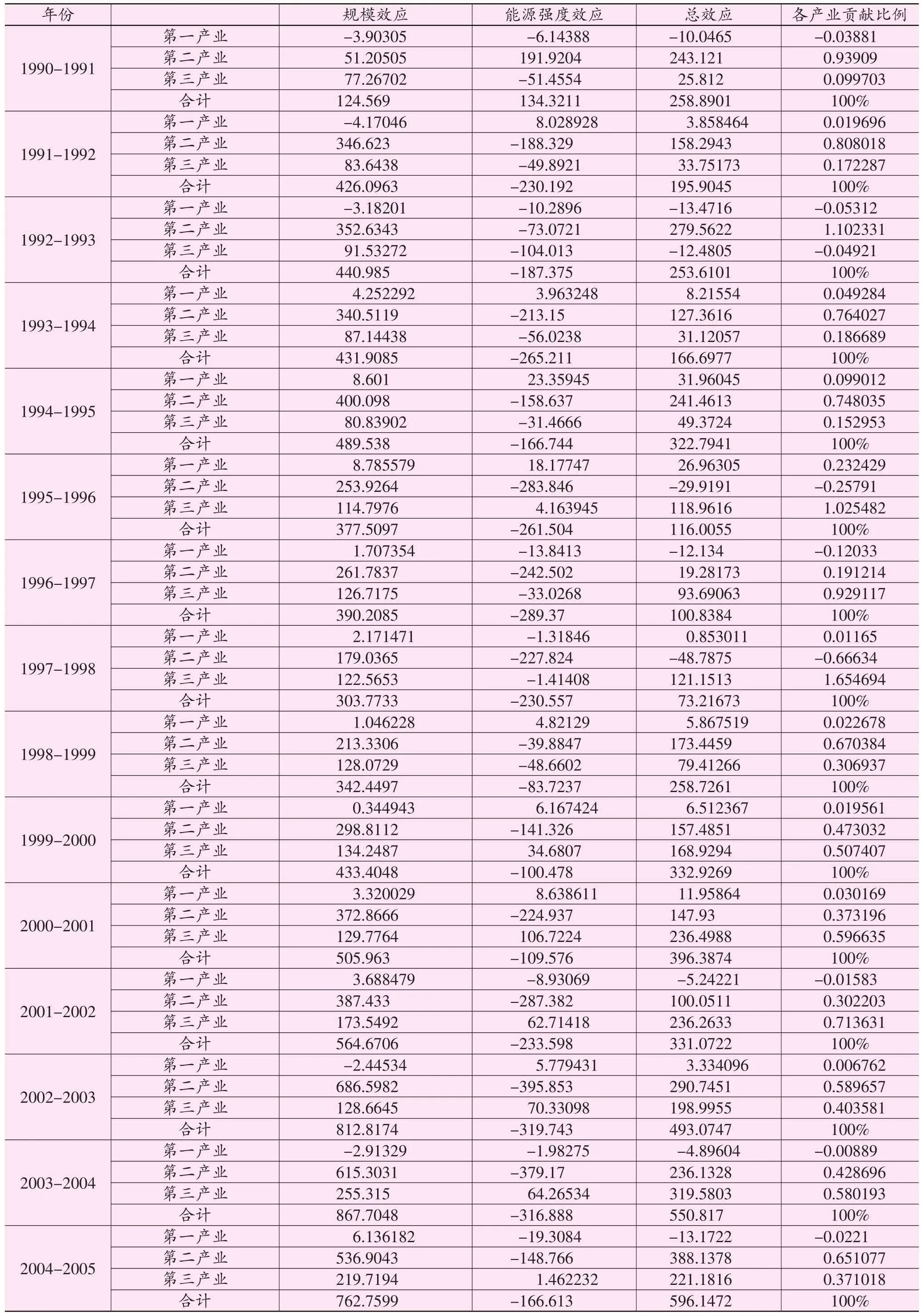

根据公式(18)—(20),并依据统计数据进行计算,可以定量分析上海经济发展过程中影响能源反弹效应的各因素对于能源消费量的影响。具体计算结果见表1。

由表1的计算结果可知,1978-2009年上海的能源消费量是逐年上升的,具体地说导致能源消费量上升的主要原因在于人口的增长和经济规模的扩张。上海市的常住人口从1978年的1 097.83万上升到2007年的1 836.58万,增长了1.67倍;GDP从1978年的630.77亿元上升到2007年的10 701.70亿元,增长了16.96倍,GDP的增长速度远远高于人口的增长,因此,经济规模的扩张所带来的能源消费量的增长效应远远高于人口增长效应。另外一个影响能源消费量的因素是能源强度。由于技术效率不断提高,因此能源强度也在不断降低,这表明生产单位GDP所需消耗的能源数量减少了,这会导致总体能源消费量的下降。从表1的计算结果可知,除1990—1991年外,其他年份的能源强度对能源消费的贡献为负,也即技术效率的提高使得能源强度降低并带来了能源节约。但是,1978-2009年间,上海市总体的能源消费量还是不断上升的,这表明由于人口增长和经济规模的扩张,使得技术效率所带来的潜在的能源节约并没有完全实现。另外,从人口效应、规模效应、能源强度效应在1978-2009年各年占总效应的百分比可以看出,规模效应对于能源消费量的影响越来越大,能源强度效应对总效应的影响越来越小,这说明技术发展到今天的水平,技术效率的提高所能带来的能源节约是非常有限的,要实现能源节约,更多的应该从总量上即控制人口、合理确定经济增长速度着手,其中尤为重要的是制定合理的经济增长速度。图2直观地反映了人口效应、规模效应、及能源强度效应对能源消费量变化的影响方向及贡献大小。

表1 1978—2009年上海人口效应、规模效应和强度效应对能源消费的贡献(万吨标准煤)

(二)结构效应

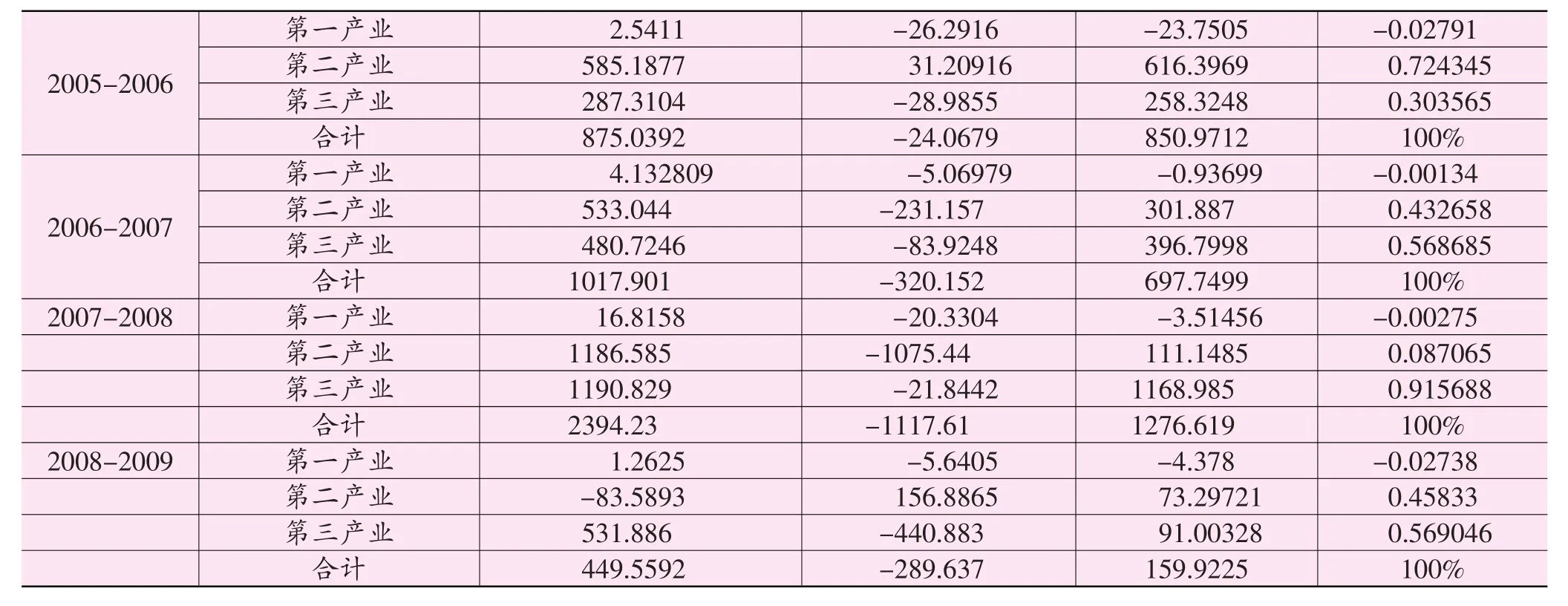

结构效应是指不同产业部门的规模效应和强度效应对能源消费的影响。由于无法取得更详细的数据,本文将上海的产业划分为三次产业,并分别计算各产业的规模效应和强度效应,及其对本产业能源消费的贡献和总能源消费的贡献。

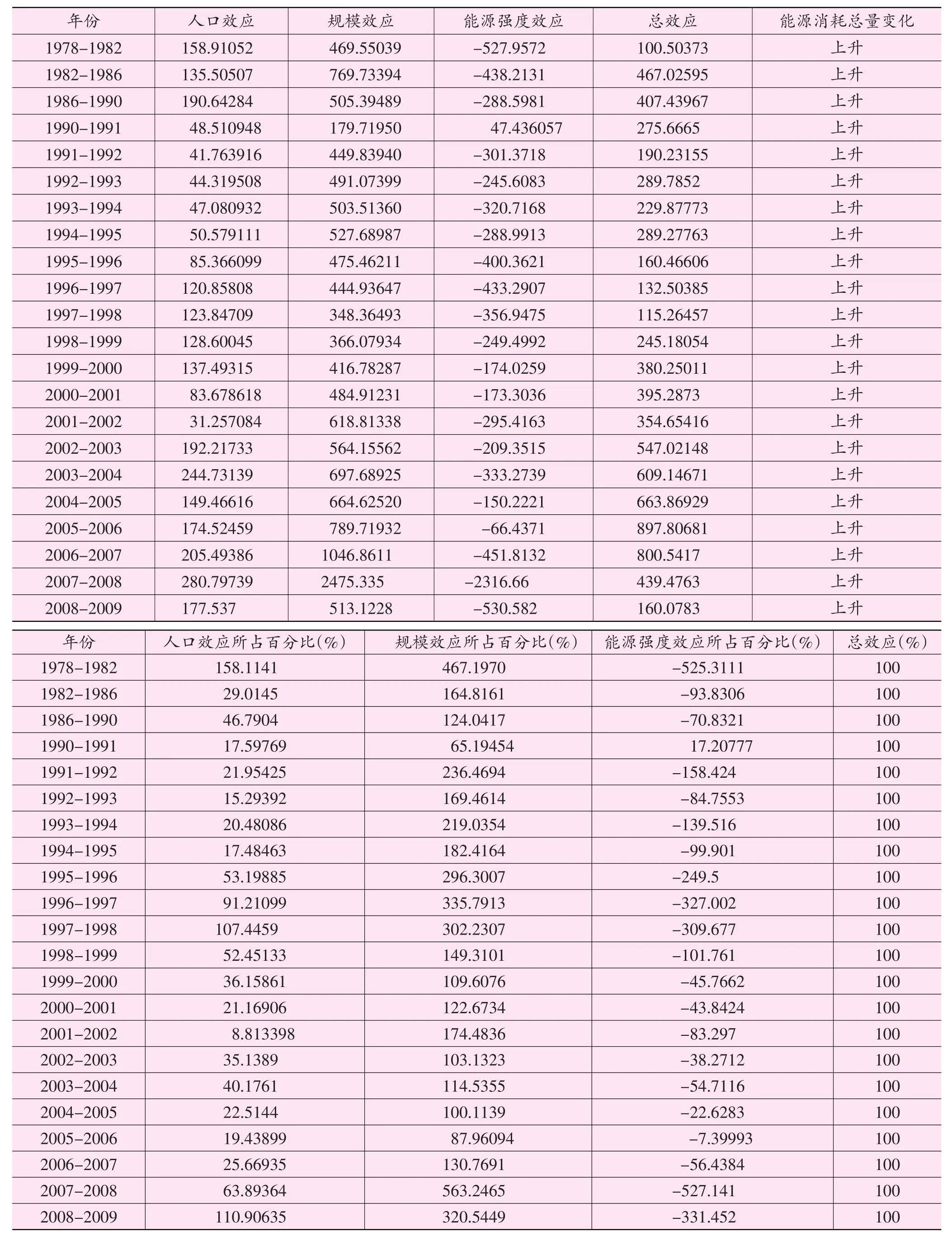

根据公式(21)、(22),并利用基础统计数据进行计算,可以计算出各产业的强度效应和规模效应,具体计算结果见表2。

表2 1990—2009年上海市三大产业规模效应、能源强度效应对能源消费的贡献(万吨标准煤)

续表2

由表2的计算结果可知,第一产业的能源强度效应和规模效应较小,基本上每年都在零左右徘徊,其对能源消费量变化的影响微乎其微。第二产业除个别年份外,能源强度效应基本上为负数,说明第二产业的技术效率较高,因而能源强度比较小,对于能源消费量的变化起负效应,即有利于降低能源消费量。而第三产业除个别年份外,能源强度效应基本上为正数,说明第三产业利用能源的效率还有进一步提高的空间,今后应将科技革新的重点放在第三产业,提高第三产业能源利用效率,以便更好的节约能源。从规模效应来看,第二产业和第三产业每年均为正数,并且有逐年上升的趋势,这说明随着经济的增长,经济规模的扩大使得第二产业和第三产业的产值均在逐年递增,而产值的增长伴随着能源消费量的上升。由此可见,上海经济的发展或说经济规模的扩张是导致反弹效应出现的主要原因。要弱化甚至消除反弹效应,非常重要的措施是要控制经济增长规模,制定合理的经济增长速度,不能盲目追求GDP的增长而忽视现实的能源危机和环境问题。上海新一轮经济的飞速发展不仅要依靠科技创新,进一步提高技术效率,降低能源强度,以节约能源,更为重要的是要寻求适宜的经济增长模式及制定合理的经济增长速度,尽可能用最少的能源带来最快的经济增长。近期上海市大力发展节能减排活动,关键是要降低第二产业的能源强度,以便提高能源使用效率,降低能源的消费量。另一方面,除个别年份外,第三产业对能源消费量的增长主要起负作用,即第三产业的发展有利于降低能源消费量,因此可以适当扩大第三产业的规模,以达到降低能源消耗的目的。

五、结 论

理论分析和实证研究均表明,规模效应是上海经济增长中能源消费量大幅上升的主要原因,并且其作用远远大于技术效率提高导致能源强度下降并引致能源消费量下降的影响。因此,尽管科技不断进步,技术效率不断提高,能源强度持续下降,但能源消费量却一直在大幅度上升。

目前上海经济处于高速增长期,第二产业所占比重较大,而第二产业中高耗能产业比重较大,产业结构还有很大的优化空间。今后在上海市的经济发展过程中,应大力推动高附加值低能耗的第三产业的发展,以降低能源的总消耗。另一方面就是要加强管理和科技创新的力度,进一步提高能源使用效率,使能源能够得到最充分的利用,最大限度的发挥能源效率提高的节能作用。最后,在上海今后的发展过程中,要合理控制经济增长速度和规模扩张,以免造成不必要的能源消耗,当然,也要保持合理的经济增长速度,防止以牺牲社会发展和经济增长为代价盲目的节约能源。

[1] Alcott B.Jevons'paradox[J].Ecological Economics,2005,54(1):9-21.

[2] Khazzoom J D.Economic implications of mandated efficiency in standards for household appliances[J].Energy Journal,1980,1(4):21-40.

[3] Khazzoom J D.Energy savings from the adoption of more efficient appliance[J].Energy Journal,1987,3(1):117-124.

[4] Brookes L.Energy efficiency and the greenhouse effect[J].Energy and the Environment,1990,14:318-33.

[5] Brookes L G.Energy efficiency and economic fallacies:A reply[J].Energy Policy,1992,20:390-392.

[6] 史丹.结构变动是影响我国能源消费的主要因素[J].中国工业经济,1999,(11):30-32.

[7] 吴巧生,成金华,王华.中国工业化进程中的能源消费变动——基于计量模型的实证分析[J].中国工业经济,2005,(4):25-27.

[8] Sun J W.Changes in energy consumption and energy intensity:A complete decomposition model[J].Energy Economics,1998,20:85-100.

[9] 邱寿丰.中国能源强度变化的区域影响分析[J].数量经济技术经济研究,2008,(12):37-48.