用建构主义突破电路“前概念”

汪建义

(广东佛山市顺德区第一中学,广东佛山 528300)

1 建构主义学习理论

建构主义认为,学习不是由教师把知识简单地传递给学生,而是由学生自己建构自己的知识的过程.每个学习者以自己原有的知识经验为基础,对新信息重新认识和编码,建构自己的理解,因此对知识的理解和赋予意义是由每个人自己决定的.学习者不是知识的被动接受者,而是知识的主动建构者,外界施加的信息只有通过学习者主动建构才能变成自身的知识.

2 物理学习中的前概念

前概念是前科学概念的简称,是指个体在没有接受正式的科学概念教育之前,日常生活中所感知的现象,通过长期的经验积累而形成的对事物的非本质的认识.物理教学中的前科学概念有如下特点.

(1)自发性.学生在其头脑中形成前科学概念时,完全是自发的.没有人教他们这个问题应该是这样,那个问题应该是那样,他们完全凭自己的头脑进行建构.而且学生认为用已有的前科学概念是“必然的结果”,并且绝对正确的.

(2)顽固性.前科学概念是学生头脑中强烈具有的一种稳定的认知结构,因此它在学生头脑中印象深刻,可谓“根深蒂固”.国内外的一些研究都表明,一旦学生对某些物理现象形成了前科学概念,要想加以转变是极其困难的.

(3)隐蔽性.科学概念与前科学概念在学生的头脑中经常会出现两种观念“和平共处”的情况,即“两极观念俱在,各派各的用场”.很多学生记住在课堂上学习到的“事实”,并且能在考试中重复使用,但在面对复杂问题或过了一段时间后再遇到类似的问题时,科学知识往往抵挡不住前概念,前概念会自然而然地涌现出来.

(4)负迁移性.错误的前概念如果得不到及时纠正,将影响对物理新知识的同化和顺应,甚至歪曲新知识的意义,使学生形成错误的思维,变成物理学习的障碍,学生会觉得物理难学.

3 运用建构主义突破电路“前概念”

建构主义理论和物理教学中的前概念的特点要求教师改变传统的教学方法,在教学中充分重视学生已有的前概念,不是简单生硬地从学生的知识经验体系和概念体系“外部”对学生实施概念的“填灌”,而是应当把学生原有的知识经验作为新知识的生长点,引导学生从原有的知识经验中生长出新的知识经验.

3.1 充分了解学生的前科学概念,使得课堂教学的预设更为科学合理

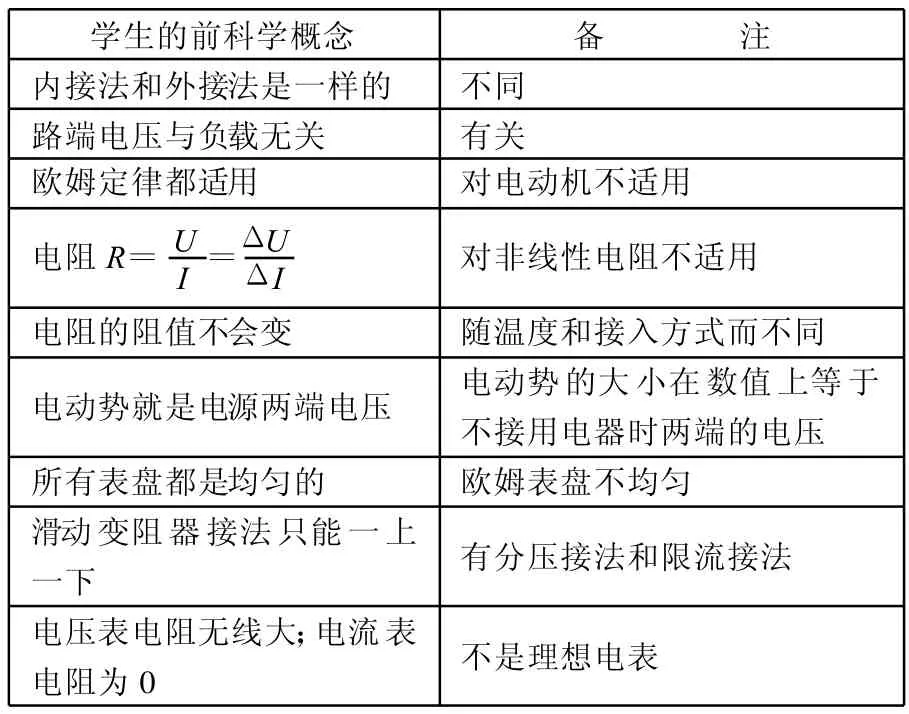

教师首先要对学生的学习基础和相关经验尽可能多地了解,对他们的感受多多加以体会,有针对性地激发出教学必需的知识、经验与感受,这是用建构主义的教学观突破物理前概念的基点.而前概念不是教师们凭空想像出来的,只有与部分学生充分交流,只有在教学中不断积累和发现问题,才能得到最真实、最可靠的资料.通过教学实践,我们发现闭合电路教学中学生的前科学概念见表1.

表1

3.2 引发学生认知冲突,打破顽固的前科学概念

设置认知冲突,让学生在前后矛盾及知与不知的强烈冲突中由“无疑”而“生疑”,由“有疑”而“释疑”是建构知识的“顺应”过程,是学生进行知识建构的重要方式,因而也是实施物理教学设计的重点.在物理教学过程中,教师要对此精心准备,巧妙设计,以求达到最好的教学效果.例如,用伏安法测电阻,学生在初中就学过原理,也做过实验.面对安培表内接和外接这两种电路,学生开始的反应是冷漠的,因为在他们原有的认知图式中,这两种电路是等价的,所以他们的思维仍处于稳定的平衡状态中.通过演示实验来激化矛盾,打破平衡.采用大型示教电表,分别用两种电路去测量同一只大电阻的阻值,两次测出的数据是5.2 kΩ和2.0 kΩ,然后又去测量同一只小电阻,得出的数据为5.0 Ω和3.6 Ω.悬殊的测量结果,造成了一种外来的强刺激,学生的思维被迅速激发起来.在激烈的认知冲突中,学生易于接受新的、正确的科学概念.

3.3 创设直观情境,增加学生的感性认识

心理学研究表明,直观表象(事物的具体现象)比语音、语意更容易被大脑接受.高中物理比较抽象,若离开了具体而直观的表象再现,则很难使学生体会到概念和规律获得的过程,也很难使知识的学习成为“有意义的学习”.因此,抽象的物理知识,有必要通过直观情境将其再现出来.例如,在研究闭合电路的路端电压和负载的关系时,由于初中对于“负载两端电压等于电源电压”印象过于深刻,学生对于路端电压随负载变化而变化很难接受.这时做如图1所示的实验可以直观地说明问题.(观察接入的灯泡越来越多时,灯泡亮度的变化)

图1

3.4 创设问题情境,进行变式教学

根据建构主义,学生只有在解决问题的过程中自主地理解知识,建构意义.提供高质量的变式练习(即不断变更所提供材料或事例的呈现形式,使本质属性保持稳定而非本质属性不断变化.)既能使教师关注程序性知识的学习,又能以适合学生心理特点(同中有异,异中有同,学生既熟悉又陌生)组织练习,能够让学生通过学习后形成一个功能强大,区分度高,分化细的知识组块.例如,在电功率的教学中,本节课的概念和规律学生初中就有接触,但实践表明学生一做就错.为此,本节课笔者设计了这样几道习题:

题1.一台“220 V,66 W”的电风扇,线圈电阻为 20 Ω求:(1)加上220 V电压,求电风扇消耗的功率,转化为机械能的功率和发热功率?(2)如果接上220 V的电源后,扇叶被卡住,不能转动,求电风扇消耗的功率和发热功率?

图2

虽然对于第2问学生认为这是电能全部转化为内能.但由于仍然是220 V的工作电压,所以此时消耗的功率不变.此题设计有利于学生认识什么是纯电阻电路、区别额定功率和实际功率.

题2.如图2所示为白炽灯 L1(220 V,100 W)、L2(220 V,60 W)的伏安特性曲线(I-U图像),则根据曲线可确定将 L1、L2两灯串联在220 V的电源上时,两灯的实际功率之比大约为

(A)1∶2. (B)3∶5. (C)5∶3. (D)1∶3.

学生认为灯泡电阻是恒定不变的.直接从额定电压和额定功率求电阻,得出(B).而实际上对于非线性电阻阻值是随电压变化的.这对加深欧姆定律的理解很有帮助.

3.5 尊重学生感受,切忌武断否定

前科学概念有其存在的客观性和必然性.教师不能嘲笑学生的前科学概念、不能武断地否定掉一些“不科学”的前概念.期望通过一两个实验、反复练习就可以使前概念销声匿迹,就可以使学生明白这些往往用了几个世纪才发展成熟的概念是不现实的,也是不可能的.因为学生对知识的接受只能靠他们自己的建构来完成.在教学中,教师应该允许学生为自己的前科学概念辩护,使学生间或师生间充分交换对同一事物与概念的不同看法.当学生发现他人的观念比自己更合理,能更好地解决自己悬而未决的问题时,他们往往会对自己先前所持有的观念提出怀疑.例如,在闭合电路的教学中笔者设计了一道简单例题,让学生充分讨论.

图3

题 3.如图 3,电源为 1节干电池,它的电动势为1.5 V,内阻为0.2 Ω,外电路的电阻为1.3 Ω,求电路中的电流和外电路电压U外并讨论:(1)电源两端电压与U外大小一样吗?(2)电源两端电压等于电源的电动势吗?(3)用电器两端的电压等于电源的电动势吗?

很多学生对这些概念很模糊,让学生思考,充分发表意见,此题对学生突破“电动势就是电源两端电压”、对区别电动势、电源两端电压、外电路电压和用电器两端电压很有帮助.

3.6 使学生认识到物理理论的局限性和发展性

例如学生一直认为欧姆定律都是成立的,初中学物理的时候就是把它作为真理学的,但对于非纯电阻电路就不适用.这不是初中讲错了,而是没有指明欧姆定律是有适用范围的.电流表是有电阻的,电压表的电阻不是无穷大,初中只不过做了合理的近似.通过这些例子我们可以让学生意识到,所有的物理知识都是有局限性的,现在的学习不是过去简单的重复,而是更加明确了适用范围,科学知识是向前不断发展的.这种交待是必要的,它不仅使学生明确了知识,还进行了科学观教育,对学生理解物理,更好地学物理打下了基础.

以上是笔者用建构主义突破高中“电路前概念”教学的尝试.当今的物理教师,只有转变传统的教学思想认识,在教学各方面树立建构主义的思想认识,才能更成功、更有效地把学生的前概念转变为科学概念.

1 梁平.在自然科学领域中学生的错误观念及其转变.外国教育资料,1999(5).

2 曲亮生,郭玉英.国外物理教育工作者关于物理概念教学的研究.学科教育,1999(6).

3 施良方.学习论.北京:人民教育出版社,1994.