单纯夜间高血压患者超氧化物歧化酶、丙二醛与超敏C反应蛋白的水平变化

彭朝胜,何继东

单纯夜间高血压(isolated nocturnal hypertension,INH)是近年提出的一种新的高血压临床类型,随着对其深入的研究,发现该病发病率高,并与传统高血压一样具有较高的心血管事件危险性。因此INH重要性越来越被人们所重视。氧化应激与炎症反应作为传统高血压的两大致病机制早已被大家所共识,但两者在INH患者体内的变化及意义目前鲜见相关报道。本文通过观察INH患者体内氧化应激指标[丙二醛(malondialdehyde,MDA)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)]与炎症指标[超敏C反应蛋白(high-sensitivity C-reactive protein,hs-CRP)]的变化情况,旨在初步探讨氧化应激与炎症在INH致病机制中的作用。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2005年1月-2011年3月门诊或住院的健康体检者110例,年龄 33~78(59.23±12.82)岁,排除患有高血压、糖尿病、心脑血管、感染、肝肾疾病、恶性肿瘤、自身免疫性及急性炎症等疾病。所有受试者2周内均未服用抗氧化剂或硝酸酯类药物。根据动态血压(ABP)检查结果分为:INH组40例,其中男性28例、女性12例,年龄(60.41±13.82)岁;正常对照组(NBP组)70例,其中男性 50例、女性 20例,年龄(58.93±11.78)岁。

1.2 方法

1.2.1 一般指标 所有受试者测量身高、体质量,计算体质指数(BMI)。动态血压监测前,抽取空腹12 h后的晨起静脉血,采用Beckman Cx5全自动生化分析仪测定空腹血糖(FPG)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)及hs-CRP等指标;所有剩余血清立即置于-20℃冰箱冷冻保存 ,标本收集完全之后统一测定血清MDA、SOD含量。采用硫代巴比妥酸方法检测MDA浓度;黄嘌呤氧化酶/黄嘌呤系统检测 SOD水平(试剂盒均购自南京建成生物工程研究所),检测按说明书进行。

1.2.2 诊所血压(clinic blood pressure,CBP)测量受试者静坐15 min,连续测量坐位右肱动脉血压3次,每次间隔至少2 min,取其平均值。

1.2.3 动态血压监测 采用美国产Space-labs 90207动态血压监测仪记录24 h动态血压。日间(6:00—21:59)间隔20 min、夜间(22:00—5:59)间隔30 min测压1次,所得有效数据在85%以上,否则重测。分析24 h平均收缩压、舒张压(24 h SBP、24 h DBP),日、夜平均收缩压(dSBP、nSBP)及日、夜平均舒张压(d DBP、nDBP)。

1.2.4 INH诊断标准[1]诊所血压<140/90 mmHg(1 mmHg=0.133 k Pa);24 h动态血压监测显示:日间平均血压<135/85 mmHg,nSBP≥120 mmHg和(或)nDBP≥70 mmHg。

1.3 统计学处理 采用SPSS 10.0统计软件对数据进行分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

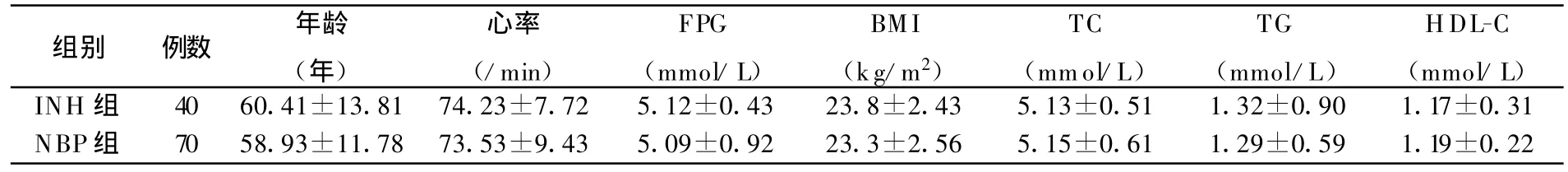

2.1 临床一般资料比较 两组年龄、体质指数及生化指标无统计学意义(表1)。

表1 两组患者临床一般资料比较(±s)

表1 两组患者临床一般资料比较(±s)

组别 例数 年龄(年)心率(/min)FPG(mmol/L)BMI(kg/m2)TC(mmol/L)TG(mmol/L)HDL-C(mmol/L)INH 组 40 60.41±13.81 74.23±7.72 5.12±0.43 23.8±2.43 5.13±0.51 1.32±0.90 1.17±0.31 NBP组 70 58.93±11.78 73.53±9.43 5.09±0.92 23.3±2.56 5.15±0.61 1.29±0.59 1.19±0.22

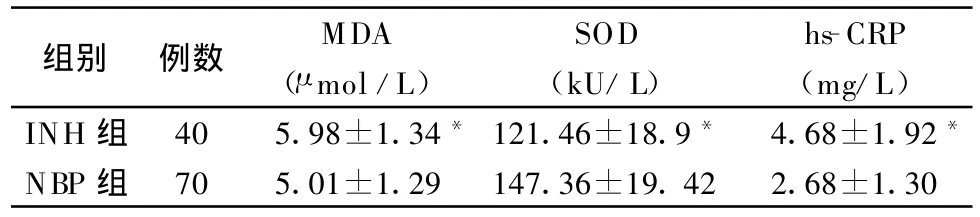

2.2 MDA、SOD、hs-CRP结果分析 与正常组比较,INH组的hs-CRP及MDA明显升高(P均<0.05),而 SOD明显降低(P<0.05),见表2。

表2 两组MDA、SOD、hs-CRP比较(±s)

表2 两组MDA、SOD、hs-CRP比较(±s)

注:与NBP组比较,*P<0.05

组别 例数 MDA(μmol/L)SOD(kU/L)hs-CRP(mg/L)INH 组 40 5.98±1.34*121.46±18.9* 4.68±1.92*NBP组 70 5.01±1.29 147.36±19.42 2.68±1.30

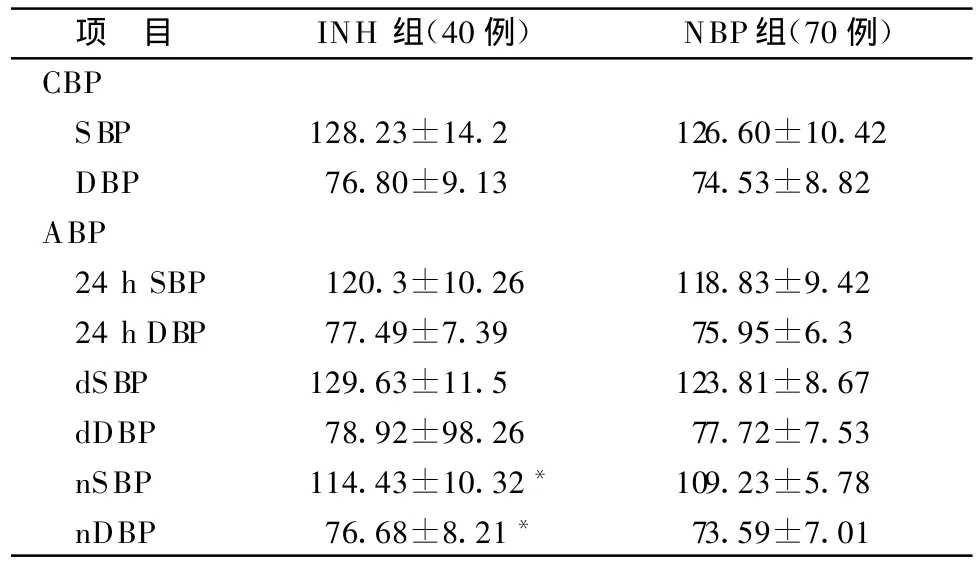

2.3 诊所血压与动态血压比较 两组CBP比较无统计学意义。ABP比较显示,INH组的 nSBP、nDBP均高于正常对照组(P<0.05),24 h SBP、24 h DBP、dSBP、dDBP两组无统计学意义,见表3。

表3 两组血压情况比较,mmHg)

表3 两组血压情况比较,mmHg)

注:与NBP组比较,*P<0.05

项 目 INH 组(40例) NBP组(70例)CBP SBP 128.23±14.2 126.60±10.42 DBP 76.80±9.13 74.53±8.82 ABP 24 h SBP 120.3±10.26 118.83±9.42 24 h DBP 77.49±7.39 75.95±6.3 dSBP 129.63±11.5 123.81±8.67 dDBP 78.92±98.26 77.72±7.53 nSBP 114.43±10.32* 109.23±5.78 nDBP 76.68±8.21* 73.59±7.01

3 讨论

INH指受检者诊所血压正常,且24 h动态血压监测白天血压正常(<135/85 mmHg),但夜间血压升高(≥120/70 mmHg)的一类人群。由于既往该类人群不易为常规检查手段发现,所以相关研究很少。近年得益于动态血压监测技术的发展,对该病的认识也在不断地深入。国际数据库资料[2]显示:INH发病率存在种族差异,南非黑人、日本人比欧洲西部和东部人群发病率高。与正常人群比较,INH患者具有年龄较大、夜间脉搏快、HDL-C高、血糖高及喝酒多等特点。分步辨别发现,只有年龄和酒精摄入与疾病相关。国内李燕[3]等通过分析多个不同种族血压正常的人群发现,中国人群夜间血压水平较其他种族人群高,特别是夜间舒张压较其他种族人群平均高出 3~12 mmHg[4]。进一步对677例浙江省景宁自然人群受试者研究发现,这种新的高血压临床类型在人群中患病率高达10%以上。分析众多相关危险因素也得出仅年龄和酒精摄入是该病的独立危险因素的相似结论。

INH不仅发病率高,随着对该病研究的深入,其临床的危害性越来越被重视。最近发表在Lancet上的一篇文章[5]综合分析了7 458例动态血压数据,发现在致死性心血管事件上,夜间血压比日间血压显示了更高的预测价值。Ingelsson等[6]发现在瑞士老年人群中,夜间舒张压每升高9 mmHg,充血性心力衰竭的发生率就升高26%。Ohkubo[7]研究发现动态血压显示正常人群,夜间血压每下降5%,心血管相关病死率下降15%~20%。国内研究也显示,INH患者动脉硬化指数均明显高于血压正常者,说明INH患者已表现出一定程度的血管功能损伤。该项目研究还对单纯夜间高血压患者进行了随访,发现在5年随访期间,2/3以上的患者或发展为日夜持续高血压,或仍为单纯夜间高血压,仅不到1/3血压恢复正常。

目前认为氧化应激是传统高血压及其并发症的重要发病机制之一[8-9]。氧化应激增加,机体组织或细胞内氧自由基生成增加和(或)清除能力降低,当机体内自由基的产生和清除失去平衡时,产生的过量活性氧簇(reactive oxygen species,ROS)引发脂质过氧化作用,形成脂质过氧化物——丙二醛,脂质过氧化物通过链式反应放大ROS的损伤作用,最终导致组织脏器的损伤。其中MDA作为脂质过氧化物的最终产物,可直接反映机体的脂质过氧化程度。而SOD是最重要的抗氧化酶之一,能清除氧自由基保护细胞免受损伤。体内该两物质的水平是现阶段临床评价人体氧化应激程度最常用的指标。

近来高血压作为一种慢性低级别炎症反应也已被大家认可。高血压通过增加诸如细胞黏附因子、趋化因子、生长因子、心脏休克蛋白、内皮素-1及血管紧张素Ⅱ等因子的表达而引起前炎症状态的激活,而这种前炎症反应贯穿于高血压及其并发症的发生与发展[10]。hs-CRP是人体肝脏在受到炎性介质白介素-6刺激后合成分泌的急性期蛋白,是重要而又敏感的非特异性炎症标志物之一,因其在体内较为稳定,影响因素较少,被广泛地用于监测各种炎症状态。国外已有研究[11]表明,hs-CRP与原发性或继发性高血压密切相关,其在高血压患者体内浓度明显升高,是高血压的一个独立危险因素[12]。一项引人注目的大规模前瞻性研究还证实了hs-CRP对发生高血压的预测作用[13]。

INH作为高血压家族的一个新成员,理论上推理应存在与传统高血压相似的病理生理机制,但迄今为止在临床上尚无明确的试验证据支持。本研究通过测定INH患者体内MDA、SOD及hs-CRP的水平发现,在控制了年龄、性别、吸烟、体质指数、血糖、血脂及诊所血压等影响因素的情况下,与正常组比较,INH患者体内血浆MDA、hs-CRP水平明显升高,而血浆SOD水平明显下降(P均<0.05)。这些结果说明,INH患者体内存在氧化反应的增强及抗氧化能力的下降,同时又存在过度的炎症反应。提示两者可能参与了INH的发生与发展,并可能是INH患者具有较高的心脑血管发病危险度及影响预后的主要原因。而导致INH患者氧化应激及炎症反应紊乱的原因目前尚不清楚,复习文献考虑可能为单纯夜间高血压患者的生理节律异常,交感神经兴奋性在夜间仍较高,血压昼夜节律消失[14];同时,夜间血压升高使得心血管系统长时间处于负荷过重状态造成动脉功能损伤,血管内皮功能紊乱等导致了MDA、hs-CRP分泌增加和SOD下降。

总之,单纯夜间高血压患者体内存在着异常的氧化应激和炎症反应,但其具体机制以及MDA、hs-CRP、SOD是否为INH的独立危险因素有待进一步大规模的临床研究来揭示。

[1]Dolan E,Stanton A,Thijs L,et al.Superiority of ambulatory over clinic blood pressure measurement in predicting mortality:the dublin outcome study[J].Hypertension,2005,46(1):156-161.

[2]Staessen JA,O′Brien ET,Amery AK,et al.Ambulatory blood pressure in normotensive and hypertensive subjects:results from an international database[J].J Hypertens Suppl,1994,12(7):S1-S12.

[3]Li Y,Staessen JA,Lu L,et al.Is isolated nocturnal hypertension a novel clinical entity?Findings from a Chinese population study[J].Hypertension,2007,50(2):333-339.

[4]Li Y,Wang JG,Gao P,et al.Arepublished characteristics of the ambulatory blood pressure generalizable to rural Chinese?The JingNing population study[J].Blood Press Monit,2005,10(3):125-134.

[5]Boggia J,Li Y,Thijs L,et a1.Prognostic accuracy of day versus night ambulatory blood pressure:a cohort study[J].Lancet,2007,370(9594):1219-1229.

[6]Ingelsson E,Bjorklund K,Lind L,et al.Diurnal blood pressure pattern and risk of congestive heart failure[J].JAMA,2006,295(24):2859-2866.

[7]Ohkubo T,Hozawa A,Yamaguchi J,et al.Prognostic significance of the nocturnal decline in blood pressure in individuals with and without high 24-h blood pressure:the Ohasama study[J].J Hypertens,2002,20(11):2183-2189.

[8]赵凯,杨万松.氧化应激与高血压血管内皮损伤[J].天津医药,2006,34(12):907-909.

[9]Vaziri ND,Wang XQ,Oveisi F,et al.Induction of oxidative stress by glutathione depletion causes severe hypertension in normal rats[J].Hypertension,2000,36(1):142-146.

[10]Ross R.Atherosclerosis--an inflammatory disease[J].N Engl JMed,1999,340(2):115-126.

[11]Teran E,Escudero C,Moya W,et al.Elevated C-reactive protein and pro-inflammatory cytokines in Andean women with pre-eclampsia[J].In J Gyneacol Obstet,2001,75(3):243-249.

[12]Bautista LE,López-Jaramillo P,Vera LM,et al.Is Creactive protein an independent risk factor for essential hypertension[J]?J Hypertens,2001,19(5):857-861.

[13]Sesso HD,Buring JE,Rifai N,et al.C-reactive protein and the risk of developing hypertension[J].JAMA,2003,290(22):2945-2951.

[14]黄红娟,卢新政.夜间高血压的研究进展[J].中华高血压杂志,2010,18(12):1127-1130.