糖尿病视网膜病变内皮细胞受损与凝血功能异常的相关性研究

康 怡,朱本章,曹悦鞍,张宝和,田 光

糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)是糖尿病(DM)最为常见和严重的微血管并发症之一,也是成人后天致盲的主要原因之一[1]。血管性血友病因子(von Willebrand factor,vWF)介导血小板的活化聚集以及与内皮细胞的黏附、促进微血栓的形成和毛细血管闭塞,是微血管内皮功能失调的重要标志物,其浓度的升高可能与DR的发病有关。血清脂蛋白(a)[lipoprotein(a),Lp(a)]结构上具有纤溶和脂质的双重特性,决定了其功能上的促凝和致动脉粥样硬化作用。这一特殊的血脂成分除了与DM大血管并发症密切相关,是否还参与了微血管病变的发生、发展,引起了学术界的广泛关注。我们选择糖尿病常见的微血管并发症——视网膜病变为切入点进行研究,探索DR与Lp(a)和vWF之间的相关性。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取门诊及病房就诊的糖尿病89例(其中1型糖尿病5例,2型糖尿病84例),均符合2007年中国2型糖尿病防治指南诊断标准,排除糖尿病急性并发症和大血管并发症、急慢性感染和应激者;所有入选者至少1个月内未应用各类抗凝药物和降脂药,肝肾功正常。依据中华医学会1985年第3届全国眼科学术会议通过的糖尿病视网膜病变的诊断分型及分期标准,分为3组:眼底正常组(NDR组)30例;背景期视网膜病变(BDR组)组32例,有微血管瘤、小出血点、出血斑、黄白色“硬性渗出”、灰白色“软性渗出”;增殖期视网膜病变(PDR组)组27例,有新生血管形成、玻璃体出血、纤维增殖、牵引性视网膜脱离。同时,选取同期32例健康志愿者作为正常对照组(NCG组)。

1.2 方法 所有受试对象均签署知情同意书。询问病史,测量身高、体质量、血压,计算体质指数(BMI)。清晨空腹状态下抽取静脉血及收集抽血前24 h尿液。所有血样收集后立即离心10 min(3 500 r/min)取分离血清。统一采用Beckman Cx5全自动生化分析仪测定空腹血糖(FPG)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDLC)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、载脂蛋白A1(ApoA1)和载脂蛋白B(ApoB)、纤维蛋白原(FIB)等指标。采用Bio-Rad VARIANTⅡ测定仪测定糖化血红蛋白(HbA1c)。所有剩余血清立即置于-40℃冰箱冷冻统一检测血浆vWF、血清Lp(a)以及空腹胰岛素(FINS)水平。血浆v WF及血清Lp(a)水平用酶联免疫吸附测定(ELISA)法双孔测定(所用试剂由上海太阳生物技术公司提供);胰岛素采用放免法测定[天津协和医药公司提供试剂盒,批内变异系数(CV)4.3%,批间CV 8.2%]。24 h尿白蛋白排泄率(urinary albumin excretion rate,UAER)放免法测定(北京原子能所提供的放免试剂盒测量,批内CV 5.1%、批间CV9.4%)。

1.3 统计学处理 采用SPSS 15.0软件包进行分析。正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,3组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用多重比较(LSD)分析;变量间相关性分析采用Pearson相关。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

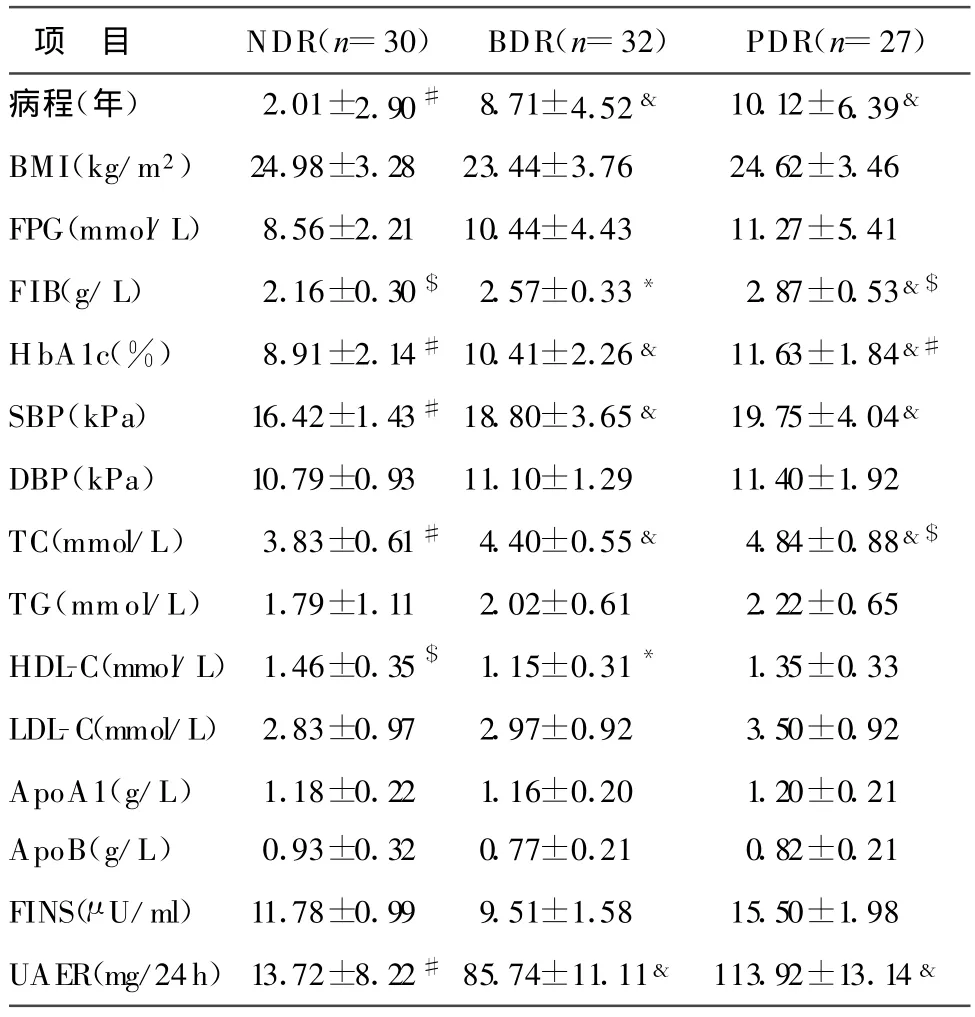

2.1 一般临床指标的分析 除了HDL-C、ApoA1、ApoB和FINS之外,其余指标随着DR分级增加均逐渐升高。经单因素方差分析,3组糖尿病患者间HbA1c、缩收压、TC 、HDL-C 、UAER、FIB 和病程组间差异具有统计学意义(P<0.05、<0.01);3组患者间的 FPG 、TG 、LDL-C 、ApoA 1、ApoB 和FINS 组间比较差异均无统计学意义。见表1。

表1 各组糖尿病患者的临床及代谢特征

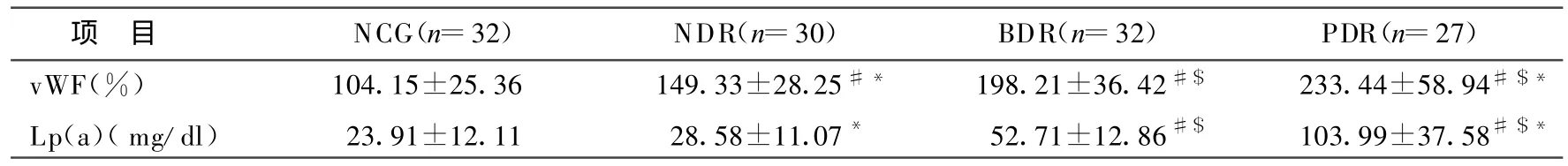

2.2 各组血浆vWF和血清Lp(a)水平比较 各组糖尿病患者的血浆v WF和血清Lp(a)水平较正常对照组明显升高(P<0.01);且DR病变越严重,vWF和Lp(a)的浓度越高(P<0.01)。见表2。

表2 各组糖尿病患者和对照组的vWF和Lp(a)变化

2.3 Pearson相关分析 ①所有糖尿病患者表1所列的各项指标分别与血浆vWF水平进行Pearson相关分析,结果表明:vWF 与HbA1c、FPG、TC、TG、FIB和病程具有统计学相关性(P<0.01);其中与FIB的相关性最强(r=0.873),与HbA1c的相关性也高达0.568。②血清Lp(a)水平与各项指标和血浆vWF水平分别进行Pearson相关分析,结果表明:血清 Lp(a)与 vWF、FIB、病程、TC和 LDL-C 具有相关性(P<0.01),其中Lp(a)与vWF和FIB的相关性最强(r分别为0.669和0.561)。

3 讨论

近年来,随着糖尿病发病率的逐年增加,DR对人类的危害也备受关注。流行病学资料显示,糖尿病发病5年后DR发生率约为25%,10年后增至60%,15年后可高达75%~80%,其中危害最大的糖尿病性视网膜周围病变可占25%[1]。

1924年,Erich von Willebrand首次报道了一种凝血蛋白缺乏性疾病,以皮肤黏膜弥漫性出血为主要表现,称von Willebrand病。1971年证实vWF是凝血Ⅷ因子的相关性抗原因子[2]。目前,认为vWF是内皮细胞和巨核细胞合成的一种内皮下黏附蛋白,参与血小板黏附、聚集。v WF水平升高是微血管内皮功能紊乱的一种标志性指标[3-4]。在凝血过程中vWF有两个重要功能,①在循环中作为载体运送凝血因子Ⅷ:活化的C蛋白和凝血Xa因子极易使Ⅷ因子失活,与之结合的vWF保护其促凝活性,延长其半衰期;②当血管暴露于高切变应力(大于600/s)时,介导血小板黏附于基质或受损血管基底膜,促进血小板的聚集,这种作用在小血管和闭塞动脉尤为突出。

本研究结果显示,DR病变越严重,vWF浓度越高,提示vWF可能在DR的发病和进展中起到某种作用。Dornan等[5]对DR与凝血因子和高凝状态的研究支持我们的结果。分析其原因可能有以下几点:①v WF作为微血管内皮受损的标志物之一,与早期DR视网膜循环时间延长、血流量减少密切相关;②vWF通过多种途径影响血小板的正常功能,在DR进展过程中加速了毛细血管的闭塞;③参与新生血管形成及纤维增生,促进向糖尿病性视网膜周围病变的进展过程。

Lp(a)是一种新的脂蛋白成分,人类对它的认识过程不足60年。Lp(a)的脂质成分与低密度脂蛋白类似,以胆固醇为主。值得注意的是,在结构上,Lp(a)还具有类纤溶特性,Apo(a)基因位于染色体6q26-27,与纤维蛋白溶解酶原基因6q22-27相重叠,两者具有高度同源性,均含有Kringle区域。这就决定了Lp(a)功能上的促凝活性,Lp(a)竞争性抑制或减弱PIg活性,干扰其与纤维蛋白、细胞外基质、内皮细胞、单核细胞及血小板的结合,延缓血块溶解,减慢血管壁损伤的修复。

我们的研究发现,Lp(a)升高的幅度与DR的严重程度呈正相关,提示Lp(a)可能是DR进展的危险因素之一。首先,糖尿病时的持续高糖及其继发的各种异常代谢使视网膜周细胞的有丝分裂率及增殖活力下降,细胞数目减少,收缩功能受抑制。视网膜毛细血管失去正常的张力,被动扩张形成短路血管,通透性及血流量增加,血-视网膜屏障功能受损,Lp(a)等血浆脂蛋白、晶体物质渗漏,导致视网膜水肿以及渗出病变[6]。其次,Lp(a)可以竞争性抑制PIg与纤维蛋白的结合反应,促进凝血,加速毛细血管的闭塞,加重视网膜的缺血、缺氧。

vWF水平与 Lp(a)和FIB呈正相关。推测其机制为:①Lp(a)抑制纤维蛋白溶解酶原和尿激酶等纤溶活性物质,干扰血小板功能,在此过程中内皮细胞抗凝机制减弱(由vWF所反映[3]),内皮下的促凝活性起了重要作用;②Lp(a)可能参与了vWF致DR进展的多个病理过程,其中包括早期的内皮细胞功能紊乱、微血栓形成、毛细血管闭塞和新生血管出现。

另外,我们的结果还显示vWF与血糖、血脂和病程显著相关。提示在实际工作中可以通过及早干预治疗全面改善糖尿病患者的代谢状况,减轻vWF对DR发生、发展的促进作用。

综上所述,v WF和Lp(a)的浓度与DR的严重程度密切相关,可作为预测DR和糖尿病其他微血管并发症发生、进展的一种重要无创性指标,具有在临床上推广和进一步研究的意义。

[1]Giuliari GP,Sadaka A,Chang PY,et al.Diabetic papillopathy:current and new treatment options[J].Curr Diabetes Rev,2011,7(3):171-175.

[2]Zimmerman TS,Ratnoff OD,Powell AE.Immunologic differentiation of classic hemophilia(factor 8 deficiency)and von Willebrand′s dissase,with observations on combined deficiencies of antihemophilic factor and proaccelerin(factor V)and on an acquired circulating anticoagulant against antihemophilic factor[J].J Clin Invest,1971,50(1):244-254.

[3]Caponnetto P,Russo C,Di M aria A,et al.Circulating endothelial-coagulative activetion markers after smoking cessation:a 12-month observational study[J].Eur J Clin Invest,2011,41(6):616-626.

[4]Cooney MT,Dudina AL,O′Callaghan P,et al.von Willebrand Factor in CHD and stroke:relationships and therapeutic implications[J].Curr Treat Options Cardiovasc Med,2007,9(3):180-190.

[5]Dornan TL,Rhymes IL,Cederholm-Williams SA,et al.Plasma haemostatic factors and diabetic retinopathy[J].Eur J Clin Invest,1983,13(3):231-235.

[6]Hasan NA.Effects of trace elements on albumin and lipoprotein glycation in diabetic retinopathy[J].Saudi Med J,2009,30(10):1263-1271.