自主—依存框架下析字的生成机制研究

郭艳红

(四川外语学院研究生部,重庆400031)

析字又称“廋辞”、“离合”、“谐讔”、“字隐”等[1],是一种最具汉民族特色的修辞格。它源远流长,广泛存在于文学与非文学作品中,有着自己独特的语用价值。陈望道在《修辞学发凡》中指出:“字有形、音、义三方面;把所用的字析为形、音、义三方面,看别的字有一面同它相合相连,随即借来代替或即推衍上去的,名叫析字辞。”[2](P118)如:在《三国演义》第九回中有童谣曰:“千里草,何青青;十日卜,不得生”,不直言“董卓”,而用“千里草”,“十日上”,这里的化形析字隐蔽地表达了人民切齿痛恨暴君董卓,而又不敢直言的心情。

前人已经对析字进行了多学科、多角度研究,主要涉及文学作品里对联、字谜、测字、酒令等中析字的运用研究,以及析字的定义、分类、功能和翻译策略等,并取得了不少成果。但是,这些研究还未能上升到语言学理论角度,未能说明析字辞格是如何形成的?背后隐藏着什么生成机制?如何解读?鉴于此,本文准备以“自主-依存分析框架”为理论指导,将析字研究从语言层面转变为揭示人类思维规律的认知层面,尝试性地研究析字的生成机制,力求深化对析字生成的内在动因和机制的认识。

一、析字表达基本路向分析

(一)析字的分类

基于陈望道先生在《修辞学发凡》中的分类方法,析字可分为3类,分别是化形、谐音、衍义[2](P119)。

1.化形析字

“化形析字”就是变化字形,是对汉字字形加以离合、增损、借形的一种修辞手法,其中以离合最为常见[2](P119)。

例1:张俊民道:“胡子老官,这事凭你作法便了。做成了,少不得言身寸。”(《儒林外史》)

这里“谢”字拆分为“言寸身”三个字,是离合手法,用“言寸身”而不用“谢”使得话语更加风趣幽默。

2.谐音析字

“谐音析字”即谐和字音,指的是利用汉字同音或近音的条件,用同音或近音字来代替本字,产生辞趣。谐音析字可分3式:借音、切脚、双反,其中以借音一式最普通[2](P122)。

例2:探春笑道:“我们起了个诗社,头一社就不齐全,众人脸软,所以就乱了……凤姐笑道:“我又不会作什么“湿”的“干”的,要我吃东西去不成?”(《红楼梦》)

这段对话中“诗”和“湿”同音,由“诗”转为“湿”,话语顿时显得活泼风趣。

3.衍义析字

“衍义析字”是指利用汉字多义的条件,通过代换、牵连、演化等手段,演变字义;包括3式:代换、牵附、演化[2](P124)。

例3:霁月难逢,彩云易散。心比天高,身为下贱。(《红楼梦》)

此例中的“霁月”指雨后天晴日出,暗指“晴”字;“彩云”指多种颜色的云,暗指“雯”字,“霁月”“彩云”组合起来就是暗指贾宝玉的丫环“晴雯”,这几句话隐蔽含蓄、委婉曲折地道出了晴雯的悲惨命运。

上述三种都是单纯的例子。此外,陈望道先生的书中还提到析字格复合体,即利用化形、谐音、衍义中两种或三种的方法。

例4:操读八字云:“黄绢幼妇,外孙齑臼。”……修曰:“此隐语耳。黄绢乃颜色之丝也:色傍加丝,是绝字。幼妇者,少女也:女傍少字,是妙字。外孙乃女之子也:女傍子字,是好字。齑臼乃受五辛之器也:受傍辛字,是辞字。总而言之,是绝妙好辞四字。”(《三国演义》)

此例中“绝”先化形作“色丝”,再衍义为“黄娟”,余下仿此。

(二)析字表达基本路向:从事物的方式特征进行析变衍化

上述例中为什么不直接说“谢”、“诗”、“晴雯”,而要用“言寸身”、“湿”、“霁月”、“彩云”呢 ? 为什么不简明扼要,而是含含糊糊,冗词赘句呢?会话含意背后析字话语的生成机制是什么?这需要从人们认识事物的认知特征谈起。

许多哲学家、语言学家都十分注意事物的方式对认识事物和运用语言的重大影响。在讨论事物发展中的量变和质变时,哲学唯物辩证法指出构成事物的成分在结构和排列次序上的变化可以引起事物由量变发展到质变的过程;特别是若以合理的结构形成整体时,整体会具有不同的功能。例如,英文字母g、o、d组合单词时,改变字母的顺序,可形成god和dog两个单词,但它们的意义截然不同;小说《暴风骤雨》中,刘桂兰不说“分”或“离婚”,而问肖队长“‘打八刀’能行不能行”,话语方式的变化使话语委婉隐晦;田忌赛马的典故,也是通过对不同等级的马的结构调变而取得胜利。因此,事物的方式作为认识事物的一种参数,特别是根据需要而认识事物的某一特定功能侧面,有着明显的认识价值。在语言运用中注意到并利用被表达事物的方式特征,既同事物自身的特点有关,又同人们的认知有关。

语言哲学家格赖斯(Grice)曾借用康德(Kant)的“范畴表”中的四个范畴,来构建他的会话含意理论,其中合作原则(Cooperative Princip le)的准则之一即是方式准则(Manner M axim)。继格氏之后,列文森等在构建新格氏含意理论时,也对格氏的方式准则加以引申和发展。格赖斯的方式准则的具体内容为:避免晦涩的词语;避免歧义;说话要简要;说话要有条理[3](P154)。然而自然语言中,说话人并不总是严格遵循方式准则,言语会有不同程度的偏离,特别是诸如析字的修辞话语中,通常为了特定的表达需要,如委婉含蓄,讽刺揭露;新颖独特,风趣幽默;游戏娱乐等,会有意违反方式准则,产生会话含意。

析字话语所表达的归根到底是一种含意。语用学研究表明,话语的含意同话语的表达如何利用事物的方式特征有密切关系,那么析字话语同它如何表达事物的方式特征必然也有着密切的关系。因此,从事物的方式特征进行析变衍化以作为析字表达的基本路向,就成为了人们的一种自觉不自觉的选择。

二、析字生成机制中的自主—依存分析框架

析字话语的生成机制是怎么样的呢?本文拟用“自主—依存分析框架”理论作为基本的理论导向加以解释说明。

生成语言学、功能语言学、认知语言学曾分别从不同的角度研究过自主—依存问题。对自主—依存的研究,以认知语言学家Langacker较为系统。所谓自主成分是“一个自在的结构,它的呈现不以另一个结构的存在为预设”,而依存成分的“呈现则要以另一个成分的存在为预设”[4](P486-488)。Langacker主要将自主—依存关系运用于分析语音结构和一些单词的构词结构,没有涉及到话语运用[5]。

近年来,徐盛桓进一步发展了自主—依存关系的研究,他突破了Langacker对自主—依存的定义,在“基于心理模型的常规推理”理论框架内,根据语言运用要以体现相邻/相似关系的常规关系为中介的认识,建构了研究话语生成的“自主—依存分析框架”[6-8]。

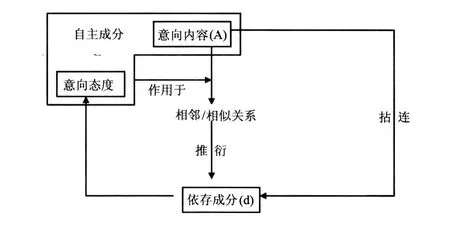

“自主—依存分析框架”的基本内容如下:表达话语的语句是显性表述,它是从大脑中要表达的相对完备的意思推衍出来的;相对完备的意思就是隐性表述。在一次具体的表达中,从显性表述同隐性表述的关系来说,大脑中要表述的相对完备的意思是自主的,据此推衍出来的显性表述是依附于它的,二者构成了自主成分—依存成分的联结(autonomy-dependency alignment)。自主成分(A)在交际意向性制约下和相邻/相似关系作用下推衍出依存成分(d)。推衍的机制是拈连,拈连的具体手段是通感、通知。依存成分应可向意向性回归,并且原则上可反溯自主成分的基本内容[7-8]。如有需要,自主成分向依存成分推衍的过程理论上可反复多次,自主(A)与依存(d)是同一范畴的认知连续体,即A-d1(A 2…d2…dn)。这个过程可表示为如下流程图1:

图1 自主—依存分析框架

徐盛桓提出用“自主—依存分析框架”来解释修辞话语的生成[8]。一个修辞格的生成,是想要表达的意向内容在意向态度的制约下通过相邻/相似关系的中介推衍出一个有特色的修辞表达式的过程。

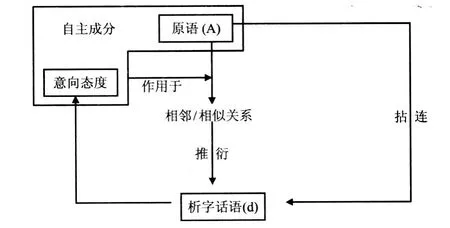

根据“自主—依存分析框架”和析字的特点,对析字的生成机制可以做出如下假设:原语的意向内容和意向态度是隐性的,是自主成分,表示为A;析字话语是显性的,是依存成分,表示为d。析字话语(d)是在意向性制约下和相邻/相似关系(包括音、形、义三方面)的作用下,通过拈连的方式,利用人们感知话语有通感、通知的心理特征,从原语(A)推衍而出。通过对上述徐盛桓的自主—依存分析框架的改造,析字的生成机制模型可表示为图2:

图2 自主—依存分析框架下的析字生成机制模型

以例4为例,具体的推衍过程可能是这样的。首先有一个自主的要表达的意向内容:“绝妙好辞”(A 1),推衍出表达这一自主内容的依存成分:“色丝”,“少女”,“女子”,“受辛”(d1)。但从意向态度来说,说话人要将这一意向内容含蓄、隐晦、机智地表达出来。再者,上文已经说明,从事物的方式特征进行析变衍化可以作为析字表达的基本路向。既然说话人选择了以析字的方式进行表达,他就会自觉不自觉地遵循这一表达路向。根据这一路向,以相似关系为中介,说话人在“色丝”和“黄娟”,“少女”和“幼妇”,“女子”和“外孙”,“受辛”和“齏臼”之间找到相邻关系,于是将d1套在这个相似的常规中,作为又一个自主成分A 2,进行第二次推衍,推衍出依存成分d2:黄绢幼妇外孙齏臼,完成推衍。这一推衍过程可以表述为:绝妙好辞(A 1)形态相邻色丝少女女子受辛(d1)/(A 2)意义相似黄绢幼妇外孙齏臼(d2)。在推衍过程中涉及3个基本环节:受交际的意向性制约;以常规关系为中介;以拈连为手段。以下是对这些基本环节的解释。

三、析字形成过程阐述

(一)推衍与意向性

推衍过程受说话人的意向性的调节和制约,意向性包括两方面:意向内容和意向态度。自主成分向依存成分推衍,以自主成分原来的意向性为依归,从意向性来,回到意向性去[7]。一个完整的推衍过程,既要受到意向内容的制约,又要受到意向态度的制约。在一般情况下,说话人是具有理性的,他的话语必定服务于一定的交际目的,话语的输出是交际意图或目标的产物,说话人经常根据自己的交际意图或目标对言语行为进行规划[9](P181-182)。说话人的话语可以说是意图或思想的表征[10](P242)。因此,本文所讨论的话语生成是自主成分推衍出依存成分,这一过程是以其使用者的意向性为指引的。

就析字而言,不同的意向态度,如含蓄隐晦、讽刺调侃、幽默风趣等,可能推衍出不同的依存成分。从更为广泛的层面看,意向态度包括交际目的中追求实用、适时、得体、情趣、审美等多元取向。当然,这些取向不一定在每一次推衍中都能全部体现。在不同的意向态度制约下从意向内容可推衍出不同的依存成分(d)。例 1,2,3中的“谢”、“诗”、“晴雯”分别是在风趣幽默、活泼话语和气氛、含蓄隐晦的意向性下 ,推衍出“言寸身”、“湿”、“霁月”、“彩云”的。

(二)推衍的中介:常规关系

原语表达推衍出析字话语,依靠的是以相邻相似关系作为中介。语言运用总是设定话语中所涉及的对象和事件之间所形成的关系是常规关系,隐性的意向推衍出显性表述是通过常规关系维系的,而常规关系可以通过相邻/相似关系把握。徐盛桓根据格式塔心理学的基本法则,提出了语言运用的“相邻/相似律”[11],其大意是:在话语A中出现x,如果在某一可认定的情境中(语言的和非语言的、实际出现过的和只是认识上的,等等)x同y相邻/相似,则(“→”表“内在地蕴含着”或“可推导出”)。在认定了 x曾同y相邻/相似这一前提下,这可简化为因果式:“如果x则可能(x)y”。从相邻/相似性作为常规关系来把握两事物的关系性,就是将具有一定强度的相邻性的两事物识解为一个整体,认定了其中一个的存在就总是内在地蕴含着另一关系体的不同程度的存在。

从自主成分推衍出依存成分,依靠的是自主成分同依存成分的相邻/相似关系,即d同A一定在某一方面有不同程度的相邻/相似。析字话语同原语是相邻/相似的,如上面的例1、例2、例3分别是通过形、音、义的相邻相似,从原语推衍出析字话语的。例1中,通过“谢”和“言寸身”形态的相邻,在意向性引导下,从原语“谢”(A)推衍出析字话语“言寸身”(d)。例2中,“诗”和“湿”看似不相干,却是语音相似,都读作shi,因而可以完成从“诗”(A)到“湿”(d)的推衍。例3中,“霁月”、“彩云”和“晴”、“雯”意义上有相似性,在一定的语境下,从原语“晴雯”(A)推衍出析字话语“霁月”、“彩云”(d)。

(三)推衍与拈连

推衍的机制是拈连,依存成分是受“拈连”的,可以把本来只是属于自主成分的某些特点、意向、性质、用法等,趁势拈连到依存成分上来,甚至可以使依存成分达到“‘袭’非成是”的地步[11]。自主成分对依存成分的拈连也是相邻/相似关系在起作用,本质上是依存成分“顺应”了自主成分。所谓顺应,是指一个结构顺从另一个结构的特点而不同程度改变自己以适应该结构的过程。有时候,顺应结果产生的依存成分有可能在语法或语义的某方面看似“不妥”,但由于是受自主成分“拈连”的,人们受从自主成分到依存成分的通感、通知的认知-心理过程的影响,“不妥”也似乎“变妥”了,这就是“‘袭’非成是”。拈连的具体手段是通感、通知。“通感”是指不同感官感觉之间的连通,还可包括同一感官(如听觉)内的相似感觉间的相通。“通知”指不同知觉之间的相通[7]。

就析字而言,原语作为自主成分,在意向性、结构特点等方面会对依存成分施加影响,使其某些方面的表现或多或少地成为依存成分的表现,这就是自主成分对依存成分的拈连。例1中“谢”(A)与“言寸身”(d)在形式上相通,在意向性和语境引导下,于是从原语“谢”推衍出化形析字“言寸身”,这一形态上的相通性使得看似“不通”的“言寸身”变得可以意会,而且显出机智和情趣。例2中“湿”(d)和“诗”(A)在读音即听觉上相通,在恰当的语境中,由原语“诗”推衍出谐音析字“湿”(d),使得跟上下文似乎不相干的“湿”用得恰到好处,显得话语活泼幽默。例 3中“霁月”、“彩云”(d)和“晴”、“雯”(A)在人们知觉中意义上相似,在意向性引导下,从原语“晴雯”(A)推衍出衍义析字“霁月”、“彩云”(d)。

语言是一种认知活动[12](P7),析字作为一种言语活动,同人们的认知方式、认知策略有明显的互动关系。如今,不断涌现的认知语言学理论给修辞研究带来了新视野。基于此,笔者从认知语言学视角出发,以“自主—依存分析框架”为理论指导,尝试性地探讨了析字的生成机制,希望能为析字的研究带来突破。

[1] 周殿龙.析字——修辞格源流之一[J].长春大学学报 ,1996,(2) :28.

[2] 陈望道.修辞学发凡[M].上海:复旦大学出版社,2010.

[3] 何兆熊.新编语用学概要[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[4] Langacker R W.Foundations of Cognitive Grammar:Theoretical Prerequisites[M].北京:北京大学出版社,2004.

[5] 黄星.汉语隐语生成的拈连机制 [J].外语研究,2009,(3):8-13.

[6] 徐盛桓.基于模型的语用推理 [J].外国语,2007,(3):2-9.

[7] 徐盛桓.自主和依存——语言表达形式生成机理的一种分析框架[J].外语学刊,2007,(2):34-40.

[8] 徐盛桓.修辞研究的认知视角[J].外语学刊,2008,(2):1-5.

[9] Verschueren J.Understanding Pragmatics[M].London:Edward A rnold L td,1999.

[10] 廖巧云.英语实据因果句生成机理研究 [J].现代外语 ,2008,(3):238-244.

[11] 徐盛桓.相邻和相似——汉语成语形成的认知研究之二 [J].暨南大学华文学院学报,2006,(3):33-41.

[12] 王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.