汉语多NP句的句法研究

何丽萍

(湖南科技学院外国语言文学系,湖南永州425100)

由于缺乏足够的形态标记,汉语“主语+谓语+宾语”的语序相对来说没有在英语中表现得明显。因此,大体而言,在英语中句子谓语前面的成分属于主语,享有主格标记,即使谓语前面有两个名词性成分(NP)出现,也只有其中的一个NP有主格标记,形态标记使得我们不用花很大的力气去辨别英语谓语前面的名词性成分的语法性质。而汉语中的情况并非如此,汉语允许谓语前面出现多个NP的情况,有的学者把汉语这种语言现象称为“汉语多主语句”[1],有的学者称其为“汉语多NP句”[2],本文将采纳后者的名称。那么,如何对这种多NP句进行充分的分析和解释呢?本文拟在形式主义框架下对此进行讨论分析。

一、关于汉语的主语

自从《马氏文通》以来,汉语学者一直在研究如何确定汉语句子主语的问题,到20世纪50年代掀起了一股主宾语标准定义大讨论,到之后主语主题关系争辩,主语的相关问题一直悬而未决。汉语缺乏丰富的形态标记,名词性成分没有相应的格位标记,使得置于句首位的名词短语的语法特征无法区分,20世纪50年代的主宾语大讨论中提出了两种判断标准:位置先后和施受关系。但众所周知,这两种标准都存在不足,请看下面例子:

(1)上海我有熟人。

(2)台上很多人。

(1)中的“上海”和“我”都处于谓语前面,但这句话的主语是“我”,并不是“上海”;同样,(2)中“台上”从语义角度来说并不能充当施事,却能充当句子的主语。汉语中还有类似的很多由时间名词短语,地点名词短语以及工具名词短语充当句子主语的现象。例如:

(3)今天很热。

(4)昨天下雨了。

因此,很多人就此来否定主语的语法地位,很多学者认为,汉语句子主语有太大的概括性和不稳定性,和谓语之间的关系太松散,句子主语的语法地位似乎显得不再那么重要。如LaPolla认为“汉语中主语,宾语没有语法化,因而没有任何语法地位,汉语的句子是按照信息结构组织起来的,与句法结构无关。”[3]

我们认为否定汉语主语语法地位的看法是不恰当的。我们不能因为汉语的主语缺乏形态标记而忽略对其语法地位的研究。主语,作为一个句法成分出现在句子结构当中必定有其存在的意义,主语与谓语,宾语都是关系非常紧密的,对主语的研究直接关系到句子结构划分的一系列问题以及区分主语和主题的问题,甚至还影响到对汉语语言类型划分的问题(是 SVO语言还是 SOV语言?)。本文将采用胡裕树[4]提出的汉语主语的3个主要特点来辨别主语:第一,不带介词;第二,位置固定,一般不能移后;第三,与VP的语义关系较为密切(就VP前的NP之间互相比较而言)。根据这3个特点,我们来看下边的句子:

(5)今天下午我们开会。

(6)长沙我经常去世界之窗玩。

(7)过道里坐满了人。

显然,(5)中的“今天下午”可以后移,“我们”满足句子的主语的特点;(6)中的“长沙”前面可以加介词“在”,满足主语特点的是“我”;(7)中的“过道里”虽然是表示处所的名词短语,符合主语的3个特点,是句子的主语。

因此,我们赞同金立鑫[5]的看法:

汉语虽然没有形态上的主谓一致关系,但是却有它在逻辑上的一致关系。如果我们把这一隐含着的基础挖掘出来,并且把它转化为“表层”上的条件或转化为一定形式的话,那么汉语的主谓关系也可以得到较为客观的认定。

汉语的主语因为没有形态标记看上去难以把握,但其主谓之间的内在一致性是存在的。

二、边缘性特征和汉语的话题焦点

Chomsky[6]认为,形态特征和语义特征都要满足核查理论(Checking Theory),否则无法满足完全解释原则(The Full Interp retation Principle)的要求。在最简方案中,Chomsky进一步提出这两种特征的核查条件类似。但是也有一些学者证明这两种特征的核查条件并不一样,详细论述可以参见 Haegeman[7],Rizzi(1997)[8]。形态特征属于论元性特征(A-features),语义特征属于非论元性特征(A'-features),如 wh-特征 ,neg-特征 ,top-特征 ,foc-特征。Haegeman[9]认为,非论元特征核查要满足一系列影响准则(Affect-Criterion):

(8)The Affect-Criterion

(i)An affectiveoperatormust be in a Spec-head configuration with an〔affective〕X';

(ii)An〔affective〕X'must be in a Spec-head configuration with an affective operator.

因此,wh算子,neg算子,top算子和foc算子的特征核查要分别满足 wh-准则(wh-criterion),neg-准则(Haegeman[8]),top准则和focus-准则(Haegeman1995[7]),含这些非论元特征的中心语迫使带有这些特征的成分移位至相应的短语(如 TopP,FocP,NegP)的标志语位置,与中心语形成Spec-head关系,在影响准则条件下核查中心语的相应特征,从而满足完全解释原则。Chomsky[6]称这些特征为外围特征(peripheral feature,P-feature)。

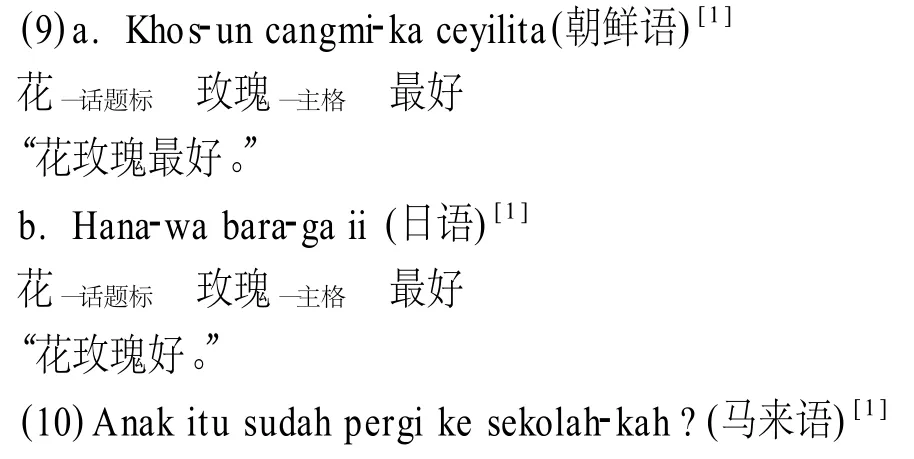

我们认为,A'-特征的核查准则具有普遍性,其经验支持有来自日藏语系的以下例证(如9a,b),也有来自马来语的例证:(如下所示:)

孩子那个已经走到学校—焦标

以上例句中的话题化成分和焦点化成分都有相应的标记,即形态体现,而且标记出现在带有相应特征成分之前或之后,形成spec-head关系核查相应标记的中心语特征。其实汉语中也有类似的特征表现。因为本文讨论的是多NP句的情况,所以在这些非论元性特征中接下来我们只涉及到汉语的话题化成分和焦点化成分。

话题是一个语用概念。自20世纪70年代以来,海外掀起了一股汉语话题研究热。国内汉语界也受到了这场热潮的强烈影响,学者们在不同的理论背景下采用不同的研究方法和角度对话题的相关问题发表了不同的看法,“其受到的重视程度之高,讨论范围之广,讨论时间之长,分歧之严重,没有任何单一问题可与之相比”[1]。其研究的详细情况以及各家之言本文将不做详细介绍,本文赞同徐杰[1]的观点,认为话题是一个语用层面上的概念,是一个外围性特征,是一种功能性特征,其并不是一个独立的句法成分。话题可以是一个语段,是说话者在当时语境下要讨论的信息出发点,可以与引申出来的评述小句部分产生直接的句法关系,也可以没有这种语法上的相关性。话题有主话题和次话题。如下面句子的斜线部分都是话题化成分:

(11)那棵树,叶子很大。

(12)花儿,我浇了水了。

(13)电脑,我是外行。

(14)这场火,幸亏消防队来得早。

汉语的焦点的相关问题,许多学者做过精细的研究和分析。大多数学者都赞同汉语同马来语一样有焦点标记,如疑问词“谁”、“什么”等。与马来语不同的是,汉语中的焦点标记一般而言置于焦点化成分之前,请看下面句子:

(15)我连意思都体会错了。

(16)我喜欢的是句法学而不是翻译学。

三、汉语多NP句中的NP

范继淹[2]认为汉语多NP句线性序列如下所示:

(17)S→NP1+NP2+ …+NPN+VP (2≤n≤4)

其中n=2的语言现象是最常见的,n=3的情况稀少,n=4的情况更罕见。他继而根据多NP句中NP的语义角色(如施事,受事,工具,系事等)把这种句型分成了不同种类,如处所①+施事+处所②+VP。我们接下来将试图在生成语法框架下对汉语多NP句中的NP的句法属性进行探讨。

汉语多NP句中有多个NP同时出现在VP之前,根据生成语法理论,在主格/宾格型语言中,限定性分句的主语由 I赋予其主格(nominative case),及物动词的宾语由及物动词赋予宾格(accusative case),I只能赋予主格一次;同时,根据格鉴别式(Case Filter),每一个名词性词组必须要有格位要求,否则句子不合乎语法。

(18)Case Filter

Every overt NPmust bear abstract case.但多NP句中VP前有多个NP成分,多个NP成分的格位问题如何解决呢?

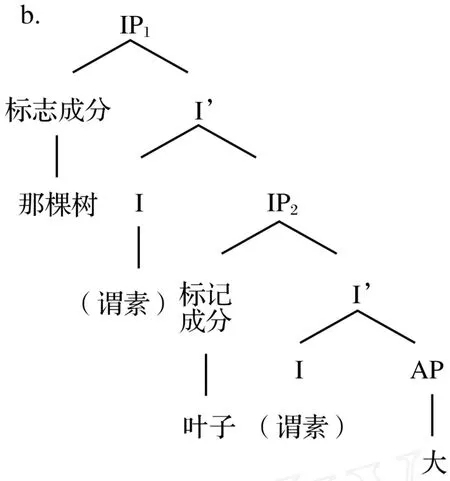

(一)徐杰的解释

对于此问题,徐杰[1]认为多NP句(徐杰称为多主语句)中VP前的NP都被赋予了主格。他认为,汉语的多NP句其实是个以IP递归为谓语的结构,也就是说IP内套嵌了多个IP。汉语中IP内能套嵌IP而英语不允许这种现象与汉语类语言中句子中心成分I仅有一个“谓素”特征,没有“时态”“呼应态”等语法特征,同时 IP本身具有“述谓性”有关。因此,(19a)的结构图可以如(19b)所示:

(19)a.那颗树叶子大。

对于以上分析,我们认为有以下疑点:第一,汉语多主语结构位于动词之前的名词性成分既可以是表示方式,表示处所,也可以表示时间,这些成分或者因为语用或说话者表达的需要而提升到了句首,或者因为当时说话方便直接生成在句首(如(20a)中斜线部分),尽管都是名词性成分,但根据Chomsky[6]的精神,名词性成分有论元名词性成分也有非论元名词性成分,只有论元名词性成分才需要格位或者需要被核查格特征,非论元名词性成分不需要核查格特征(如(20b)中斜线部分)。

(20)a.电脑我是外行。

b.John isa teacher.虽然汉语多NP句中谓语动词前有多个NP成分,我们并不要求每个NP都被核查格特征,如果把多NP句看成是 IP递归句,每个NP就必须被核查格特征,这与Chomksy的精神不符合;第二,如果汉语多项NP句是个 IP递归句,每个 NP占据相应 IP的 spec位置,表面上看来,NP都“有家可归”,但更深入来看,根据 VP-内主语假设(VP-internal subject hypothesis),句子的主语原始生成于VP的 spec位置,也就是说句子的主语(IP的spec位置)是从VP的spec位置经过移位得来的。如果是这样,句子中有几个 IP递归就会有几个VP递归,可是汉语多NP句中不管谓语前有多少个NP,谓语只有一个,这样就会出现有的VP根本就没有中心语显性出现,或者我们可以这样说:谓词“大”(例(19))可以给其外论元施题元角色,但题元角色只能分派一次,也只能分派给一个论元,如果两个NP都能与谓词建立逻辑语义关系,这样就会造成一个题元角色两次分派的情况,违背了题元准则(theta criteria)。

(二)本文的解释

结合以上的分析,根据 Rizzi[8]和 Haegeman[9]的理论,我们假设汉语多NP句中并不是每个名词性成分都是论元NP,多NP句中虽然有多个NP存在,其中只有一个NP是主语,能够享有主格或者被核查格特征,其他的NP根据其本身带有的特征可以是话题化成分也可以是焦点化成分,都是非论元名词性成分。这些成分在句法上是能够被允准的,其满足的是中心语允准,而且允准语与被允准语之间满足邻接条件(adjacency condition),或者我们可以说这些成分句法上被允准是因为满足了我们前面所提到的一系列准则,被允准语与允准语之间构成spec-head结构关系下核查中心语的不可解释特征。请看下面例句:

(21)a.花儿我浇了水了。(“花儿”是话题)

b.这段话我连意思都体会错了。(“这段话”是话题,“意思”是焦点)

前面我们看的都是n=2的多NP句,下面我们来看看n=3/4的句子:

(22)a.这件事1老张的处理办法2我3有意见。

b.这篇文章1我的意见2最后一段3你4最好补充点材料。

根据上面的分析,我们认为(22a)中NP1和NP2以及(22b)中NP1,NP2和NP3都是句子中的话题成分,“我”和“你”分别充当(22a)和(22b)的主语。我们再来看看下面的句子:

(23)a.这一段我意思体会错了。

b.男排我们亚军还可能拿到。

(24)a.龙潭湖你东单换八路。

b.慢车你永定门上车。

(25)a.这些碗你热水洗。

b.这些花你水浇多了。

以上例句虽然谓语动词之前也都是NP但与(22a,b)情况不一样,(22a,b)谓语动词之前都是话题化成分,(23a,b)中主语(斜线部分)后面的NP是前置宾语,在文献中一般把这种成分分析成次主题。

(24a,b)中斜线后面的NP的语义角色基本一致。在这里,我们认为“东单”和“永定门”是地点状语,而并不是主语,因为前面可以加介词“在”。我们这里的分析与陈平[10]的分析不一致:陈平把“物价纽约最贵”这类句子看成是典型的汉语式话题句,“纽约”被分析成一名词而非地点状语。我们认为“纽约”前面可以加介词“在”变成“物价在纽约最贵”与原句意思一样。因此,这类句子只是一简单主谓句。(25a)与(24a,b)情况类似。

通过上述分析,我们认为,汉语多NP句中其中只有一个NP是主语,可以被核查格特征,而其他NP属于非论元成分而没有格位核查要求。从理论上来说,这种分析与Rizz[8]、Haegeman[7]、Chomsky[6]的精神一致 ;从经验上来说,同为日藏语系,韩语和日语谓语之前多项NP同时存在话题标和主格标记的显性形态标记以及汉语本身的语言现象就是很好的经验支持(如上文例(9a,b)和(10))。

综上所述,汉语的多NP句并不是一个 IP递归句,虽然汉语的贫乏形态使得出现在谓语之前的多个NP的格位情况貌似无法辨别,通过仔细分析我们认为,汉语多NP句中的NP可以在生成语法理论框架下得到合理的解释。这说明了语言之间虽然有不同的外在表现,但其内在共性是存在的,普遍语法在汉语多NP句中得到了验证,这说明了形式主义的分析方法能深入地反映语言的内在结构和本质特征。

[1] 徐杰.普遍语法原则与汉语语法现象[M].北京:北京大学出版社,2001.

[2] 范继淹.多项NP句[J].中国语文,1984,(1):28-34.

[3] 石定栩.汉语主题句的特性[J].现代外语,1998,(2):40-57.

[4] 胡裕树.汉语语法研究[M].北京:商务印书出版社,1989.

[5] 金立鑫.对现代汉语主语的再认识[J].烟台大学学报 ,1991,(3):88-91.

[6] Chomsky N.The Minimalist Program[M].Cambridge:M IT Press,1995.

[7] Haegeman L.The Syntax of Negation[M].Cambridge:Cambridge University Press,1995.

[8] Rizzi L.The fine structureof the left periphery[A].in Haegeman(ed)Elements of Grammar[C].Kluwer Academic Publishers,1997.

[9] Haegeman L.Negation in West Flemish and the Neg-Criterion[D].In Proceedings of the NELS conference,1992.

[10] Chen Ping.Pragmatic Interp retationsof Structural Topics and Relativization in Chinese[J].Journal of Pragmatics,1996,(26):389-406.