分段复合支护形式在垮塌边坡中的应用

李万华

1 工程概况

某边坡挡墙原支护形式分为两阶梯支护,阶梯中部为混凝土道路,视道路分为上边坡挡墙和下边坡挡墙。上边坡挡墙修建于1985年,为重力式挡墙,总长大于180 m,挡墙高度2 m~13 m,临空坡面约75°;下边坡挡墙修建于2004年,采用砖砌挡墙加喷锚支护方式,总长约95 m,高约6 m~11 m,坡度85°~90°,边坡为土质边坡。道路下边坡挡墙于2009年6月2日突然垮塌,垮塌长度南北长约40 m,垮塌段坡面成62°左右。边坡位于书院路以东、沙湖路以西,边坡底与南锦家园小区交界。为了保障道路的通畅和周边环境的安全,需对边坡进行加固处理。

2 工程地质及水文地质条件

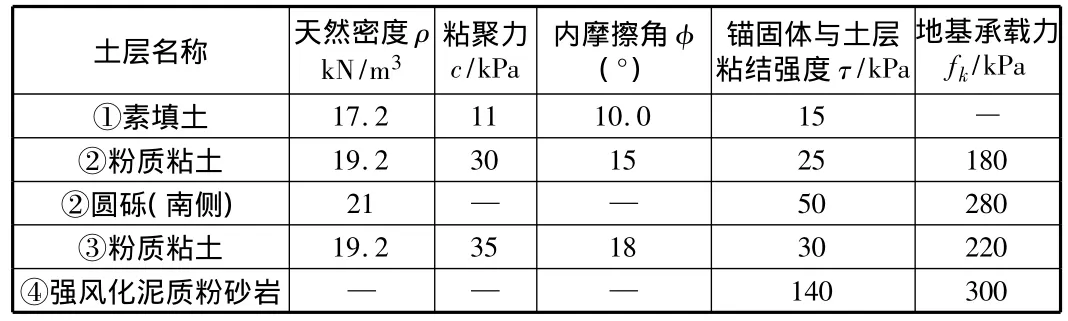

拟建场地原始地貌为湘江冲积阶地,现演变成低山丘陵地貌,边坡底地貌为原始冲沟低洼地,现状边坡底与坡顶高程在47.27 m~60.09 m,高差12.82 m(独立高程)。根据场地《岩土工程勘察报告》可知,与边坡设计相关的场地土层及力学参数如表1所示。

表1 岩土力学参数表

勘察表明该地下水类型主要为上层滞水,存在坡底于素填土中,靠大气降水及生活用水入渗补给,与区域地下水连通差,动态变化受季节影响大,地下水对钢筋混凝土无腐蚀性,但地下水对钢结构存在弱腐蚀性。

3 边坡支护方案选择

边坡支护方案较多,如悬臂桩支护、锚杆支护、锚索支护等等,各种方案都有其优点和局限性,因此,选择合理的方案是保证边坡支护工程质量的关键之一[1,2]。在深入掌握和研究已有工程地质、水文地质资料和周边环境条件的基础上,参照本地区以往成功的设计及施工经验,综合考虑多方面因素后,最终确定采用以下支护方案:

1)边坡北段(AB段)由于坡高较高,且紧靠坡脚建筑,无施工作业空间,为控制边坡变形,确保边坡及建筑物安全,设计采用悬臂桩(φ2100@3000)支护;

2)边坡中段(BC段)由于坡高较高,坡脚有2 m~3 m的空间,为控制边坡变形,确保边坡及建筑物安全,设计桩锚(锚索)支护,锚索间距2.5 m×2.5 m(竖直间距×水平间距);

3)边坡南段(CD段)由于边坡现有挡土墙不能控制边坡变形,存在安全隐患,为控制边坡变形,确保边坡安全,设计采用格构式锚索支护对其补强,锚索间距2.50 m×2.50 m(竖直间距×水平间距)。

采用边坡设计软件,并结合相关理论进行计算分析[3],最终确定各边坡支护设计参数如下:

1)AB段悬臂桩施工参数:

桩规格:φ=2100,桩长16 m,嵌固段长8 m。

2)边坡BC段采用桩锚支护,设计参数如表2所示。

4 边坡支护方案设计

表2 BC段锚索施工设计参数

3)边坡CD段采用格构式锚索(4道)补强,设计参数如表3所示。

表3 CD段边坡格构式锚索设计参数

4)根据勘察报告,边坡地下水水量较小,主要是受到赋存于填土中的上层滞水,其影响不大。可在边坡坡顶设置截水沟,坡脚设置排水设施,及时抽排即可。

边坡顶运动场处集水井通过φ300的PVC管将水引到边坡道路上的截水沟排走。

5 边坡施工注意事项

1)保证桩位、桩长、桩径满足设计要求,桩位偏差轴线和垂直轴线均不得超过50 mm,垂直度偏差不得大于1%,充盈系数不小于1.1,孔底沉渣厚度不大于5 cm。

2)锚索注浆采用普硅 R42.5纯水泥,锚索锚固体强度为M30,锚索采用二次注浆,第一次注浆水泥浆水灰比0.55,注浆压力 0.5 MPa~1.0 MPa,第二次注浆水泥浆水灰比 0.50,注浆压力不低于 2.0 MPa。

3)AB,BC两段混凝土面板喷射厚度100 mm,混凝土标号为C20细石混凝土,内配φ8@150×150钢筋网,交点绑扎,与人工挖孔桩钢筋搭接。

4)边坡坡面设置两排泄水孔,纵向孔距4.00 m,横向孔距4.00 m,呈梅花形布置,采用φ75 PVC管,长度不小于400 mm。

5)边坡支护工程是一项风险较高、较大范围支护的施工工程,为了确保边坡支护安全,必须在施工过程中实施信息化施工。

6 结语

边坡周边环境复杂,采用单一简单支护加固形式难以保证其稳定性及经济性,因此在全面分析场地工程地质条件、周边环境和地下结构特点的基础上,从安全造价、工期和施工工艺等各方面综合考虑,采用分段多种支护形式的设计方案,施工完毕后监测结果表明边坡加固效果良好,其变形监测值均在规范的允许范围之内。本工程的成功施工,对类似边坡的设计、施工具有一定的借鉴作用。

[1]莫赐国.土钉与挡土墙复合技术在公路边坡加固中的应用[J].探矿工程,2003(2):18-19.

[2]李自明.复合支护在边坡加固治理工程中的应用[J].岩土工程界,2006,9(6):60-62.

[3]吴恒立,徐积江.公路高边坡稳定性及合理支护的研究[J].重庆交通学院学报,2000(1):61-66.

[4]左德勒.复合支护结构在边坡工程中的应用[J].山西建筑,2010,36(20):87-88.