非坏疽型缺血性结肠炎结肠镜与CT表现比较分析

陈小微,陶丽萍,陈坛辀,黄智铭

(温州医学院附属第一医院 消化内科,浙江 温州 325000)

缺血性结肠炎是中老年人易发的急性肠缺血疾病之一,好发于结肠血供相对较差的部位,如脾曲、降结肠和乙状结肠等处,因肠壁灌注不良,常引起下消化道出血[1]。目前,缺血性结肠炎诊断尚无统一标准,临床上症状和体征无明显特异性,故给早期诊断带来困难。我院于1999年1月至2009年12月收治缺血性结肠炎患者共19例,现就其结肠镜与CT表现作比较分析,以探讨其诊断价值。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取本院据典型临床症状,结合结肠镜检查,同时排除急性肠炎、炎症性肠病、伪膜性肠炎等疾病,诊断为缺血性结肠炎患者共19例,其中男7例,女12例。年龄47~84岁,平均年龄(68±2)岁。临床症状:19例患者中发生腹痛19例,时间≤72 h 13例,>72 h 6例,1例病程达20d。发生便血17例,均与腹痛同时出现,腹泻14例,恶心呕吐9例,发热4例。合并高血压9例(其中高血压心脏病合并房颤2例),糖尿病2例,冠心病1例,胆管恶性肿瘤1例,肺部感染1例,慢性阻塞性肺病1例,阑尾切除术后1例。

1.2 方法 回顾性统计如下资料:①临床症状如腹痛、便血、腹泻及伴随发热、恶心呕吐等发生率;②入院24 h~1周内行电子结肠镜检查结果:累计范围、表现、严重程度,并按Marston标准[2]分为一过型、狭窄型、坏疽型;③入院72 h内CT平扫及造影剂增强扫描结果。

2 结果

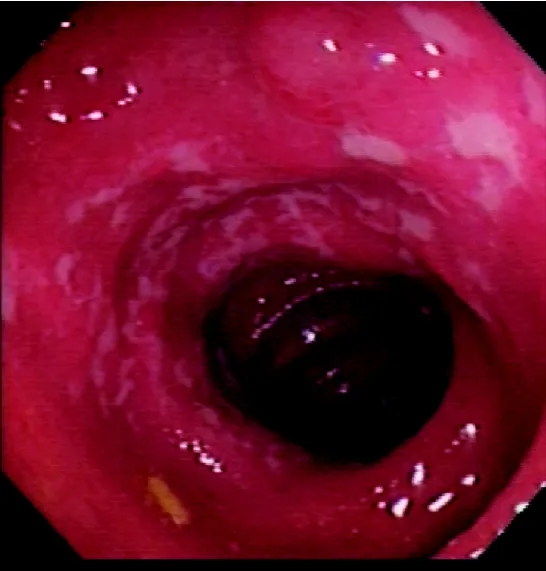

2.1 肠镜检查 15例于72 h内行结肠镜检查,1例于1周内检查。病变部位:单纯累及乙状结肠2例,降结肠近脾曲1例;以乙状结肠为中心,同时累及降结肠5例,同时累及肛周、直肠、降结肠2例;以降结肠为中心,同时累及脾曲、横结肠2例。镜下表现一过型13例,占86.7%,表现为黏膜充血水肿、糜烂,及散在多发溃疡,少许出血,病变与正常黏膜界限清楚(见图1)。狭窄型2例:见结肠黏膜肿胀充血,肠腔狭窄,散在斑片状溃疡伴出血。未见坏疽型。各例活检病理提示为结肠黏膜急性炎症或慢性炎症,部分为纤维组织见大量炎症细胞。其中3例肠镜误诊为溃疡性结肠炎,诊断敏感性达80%。

图1 结肠镜下缺血性结肠炎一过型表现

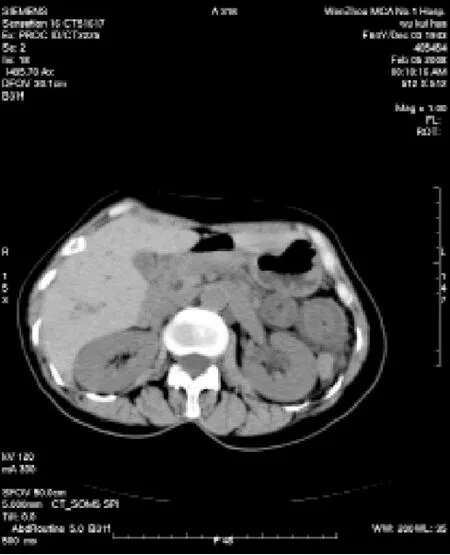

2.2 CT检查 11例于72 h内行腹部CT,3人行CTA。CT发现病变累及直肠3例,乙状结肠5例,降结肠6例,升结肠1例,肝区1例,CT主要表现为肠壁水肿增厚(见图2),其中肠腔受压、狭窄6例;合并腹腔、盆腔积液3例;并发不全梗阻2例,肠腔积气、扩张1例,后腹膜淋巴结肿大1例,肠腔周围条索状高密度影1例,阴性4例。CTA发现腹主动脉及两侧髂总动脉附壁血栓1例、肠系膜上动脉起始部附壁血栓1例,阴性1例。CT误诊为炎症性肠病1例,诊断敏感性为63.6%,低于肠镜诊断的敏感性(为80%)(四格表确切概率法,P=0.02)。

图2 CT可见肠壁水肿增厚,左半结肠肠壁增厚,肿胀,肠腔受压、狭窄明显

2.3 预后与转归情况 19例经治疗均好转,2例发生一过性不全肠梗阻,1例好转后因原发疾病为恶性肿瘤而自动出院。2例1个月后复查肠镜未见异常。

3 讨论

缺血性结肠炎是由于肠血管功能或形态变化所致肠壁血管缺血而导致的疾病,是下消化道出血的常见病因之一,也是老年人常见的肠道缺血性疾病。本例特点:①本组中男女比例为7:12,年龄>60岁者占89.5%,与文献[3]报道基本相符。②临床症状:该病常有腹痛、便血和腹泻三联症。19例均有腹痛,病程多在72h以内,便血常同时出现(占78.9%),腹泻占73.7%。③基础病:高血压、冠心病、动脉粥样硬化等疾病,可导致肠管绝对或相对缺血而诱发本病。本研究发现合并高血压者占47.4%,糖尿病10.5%,房颤10.5%,冠心病5.3%,另外还有肿瘤、感染、COPD等危险因素。④预后:19例均治疗好转,2例发生一过性不全肠梗阻。

本组缺血性结肠炎结肠镜特点:①病变部位:多位于乙状结肠及降结肠(占60%和53.3%),少数累及直肠(占13.3%),为单纯性或节段性多发病变,因该部位的血供由肠系膜下动脉的分支所支配,而其分支的联络线长、吻合支少,易发生供血相对不足。②病变分型:以一过型为主(占86.7%),狭窄型占13.3%,各型发生率与文献[4]报道相似,提示本病多为一过型,预后良好。③病理活检:15例活检均为非特异性病变,呈急性或慢性黏膜炎症表现。

CT也被认为是缺血性结肠炎诊断的另一项有效检查,该病的CT表现可分为湿、干、气三型[5]:主要表现为肠壁水肿,强化,肠腔狭窄,以及受累肠腔积气,扩张。本研究中湿型3例,干型3例,气型1例,多累及左半结肠,与结肠镜相符。

经比较发现,肠镜能确定病变程度、范围和阶段,并可行活检以鉴别肿瘤、结核等其他病变,因此,确立早期诊断应在72h内即行内镜检查,并行常规活检,注意镜下与溃疡性结肠炎相鉴别。另外,缺血性结肠炎CT的表现为肠壁增厚,为非特异性,其诊断敏感性(为63.6%)低于结肠镜(为80%)。另外,本研究中3例行CTA中发现血栓者2例,CTA有助于及早寻找病因。

综上所述,在临床上对于年龄偏大的急性腹痛患者,如合并有高血压、冠心病等基础疾病,特别是当伴有少量便血时,应高度警惕本病的可能。该病应注意与结肠肿瘤、溃疡性结肠炎等相鉴别。本病多为自限性,预后良好。早期行结肠镜检查能帮助发现病变部位、程度,以利诊断。腹部CT对本病的诊断敏感性低于结肠镜,需进一步选择最佳检查时机,二者联合检查更有利于早期诊断。

[1]陆玮.肠道血管疾病[M]//陈灏珠,林果为.实用内科学. 13版.北京:人民卫生出版社,2009:2031-2035.

[2]Jorge B, Ravi PK, Conor PD. Investigation and management of ischemic colitis[J]. Cleveland Clin J Med,2003,70(11):920-921.

[3]项平, 季大年, 周鋆. 缺血性结肠炎70例内镜及临床特点[J].中华消化内镜, 2008,2(1):1-3.

[4]Green BT,Tendler DA .Ischemic colitis: a clinical review[J].South Med J,2005,98(2):217-222.

[5]Ruedi F,Thoeni,John PC.CT imaging of colitis[J].Radiology, 2006, 240(9):623-638.