俞募配穴埋线治疗失眠症临床观察

辜锐鑫,焦杨,徐丹丹

俞募配穴埋线治疗失眠症临床观察

辜锐鑫1,焦杨2,徐丹丹1

(1.湖北中医药大学,武汉 430061;2.湖北省中医院针灸科,武汉 430061)

观察俞募配穴埋线治疗失眠症的疗效。将60例失眠症患者随机分为治疗组(埋线组)和对照组(普通针刺组)。治疗组总有效率为93.3%,对照组为76.7%,比较差异有统计学意义(<0.05),匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)量表评分比较治疗组优于对照组。结果表明俞募配穴埋线治疗失眠症的疗效及对于匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)的总体改善优于普通针刺。

配穴法;埋线;穴位疗法;失眠症;俞募配穴

失眠症是现代社会中影响人们生活、工作的常见病和多发病,发病率呈上升趋势,流行病学调查显示我国失眠率高达45.4%[1],本研究针对失眠症阴阳失调的病机特点,采用俞募配穴埋线治疗,现报道如下。

1 临床资料

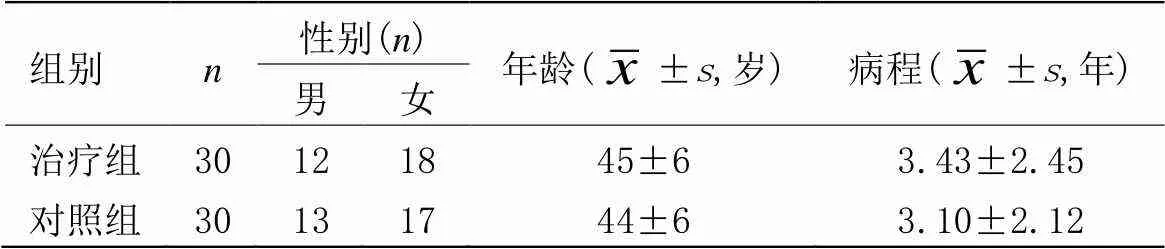

1.1 一般资料

60例病例均来自湖北省中医院针灸科,符合本研究诊断标准、纳入标准及排除标准,采用单双随机分为治疗组30例,对照组30例,两组患者一般资料见表1。经统计学分析,两组病例一般情况相似(>0.05),组间具有可比性。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

参照《中国精神疾病分类与诊断标准》[2]中失眠症诊断标准制定。①以睡眠障碍为唯一症状,其他症状均继发于失眠,如难以入睡,睡眠不深,易醒,多梦,早醒,醒后难以入睡及醒后不适(头晕、乏力、困倦等);②上述障碍每星期至少发生3次,并持续1个月以上;③伴发有精神活动效率下降,影响正常工作,或妨碍社会活动;④不是任何一种躯体病或精神障碍的伴发症。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②睡眠率在40%以下,匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)量表总分≥7分;③年龄在1~70岁;④知情同意并配合治疗者。

1.4 排除标准

不符合上述诊断标准及纳入标准,无法坚持治疗或无法配合治疗者。

1.5 中医辨证分型

参照王启才主编的新世纪全国高等中医药院校规划教材《针灸治疗学》[3]中相关分型。

心脾两虚 多梦易醒,伴心悸,健忘,头晕目眩,神疲乏力,面色不华,舌淡,苔白,脉细弱。

心胆气虚 心悸胆怯,善惊多恐,夜寐多梦易惊,舌淡,苔薄,脉弦细。

阴虚火旺 心烦不寐,或时寐时醒,手足心热,头晕耳鸣,心悸,健忘,颧红潮热,口干少津,舌红,苔少,脉细数。

肝郁化火 心烦不能入睡,烦躁易怒,胸闷胁痛,头痛眩晕,面红目赤,口苦,便秘尿黄,舌红,苔黄,脉弦数。

痰热内扰 睡眠不安,心烦懊恼,胸闷脘痞,口苦痰多,头晕目眩,舌红,苔黄腻,脉滑数。

2 治疗方法

2.1 治疗组

主穴取心俞、巨阙。心脾两虚加用脾俞,心胆气虚加胆俞,阴虚火旺加肾俞,肝郁化火加肝俞,痰热内扰加中脘。患者取卧位,选准穴位,局部常规消毒。将剪好的1 cm长1/0号羊肠线装入9号埋线穿刺针内,迅速刺入穴位皮下,将针缓慢刺入被透穴位下,得气后,边退穿刺针边推针芯。将羊肠线留于皮下。出针后用消毒棉球按压针孔片刻。用创可贴贴敷针孔即可。心俞、脾俞、肝俞、胆俞、肾俞左右交替埋线,埋线时穿刺针与皮肤呈15°平刺向脊柱方向进针,巨阙埋线时穿刺针与皮肤呈45°向肚脐方向向下斜刺,中脘直刺进针,进针深度以羊肠线没入皮肤为度。15日1次,2次为1个疗程,共治疗2个疗程。

2.2 对照组

参照王启才主编的新世纪全国高等中医药院校规划教材《针灸治疗学》[3]中相关治疗方法,主穴取神门、内关、百会、安眠。心脾两虚加心俞、脾俞、三阴交,心胆气虚加心俞、胆俞、丘墟,阴虚火旺加太溪、太冲、涌泉,肝郁化火加行间、太冲、风池,痰热内扰加中脘、丰隆、内庭。双侧取穴,针刺均以平补平泻为主,每次留针30 min。隔日1次,15次为1个疗程,共治疗2个疗程。

2.3 统计学方法

所有数据应用SPSS13.0统计软件包进行统计学处理。

3 治疗效果

3.1 疗效标准

两组患者疗效比较采用国际统一睡眠率公式,实际入睡时间/上床至起床时间×100%。

痊愈 症状消失,睡眠率在75%以上,并停服安眠药,随访1年未复发者。

显效 症状缓解,睡眠率在65%以上,并停服安眠药。

有效 症状改善,睡眠率在55%以上,基本停服安眠药或药量减少3/4。

无效 症状未能改善,睡眠率在40%以下。

3.2 匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)量表评分

根据患者治疗前、后两份量表的总分之差来评定疗效,凡治疗后总分≤7分为痊愈,总分下降l0~l4分者为显效,总分下降5~9分者为有效,总分下降4分以内者为无效。

3.3 治疗结果

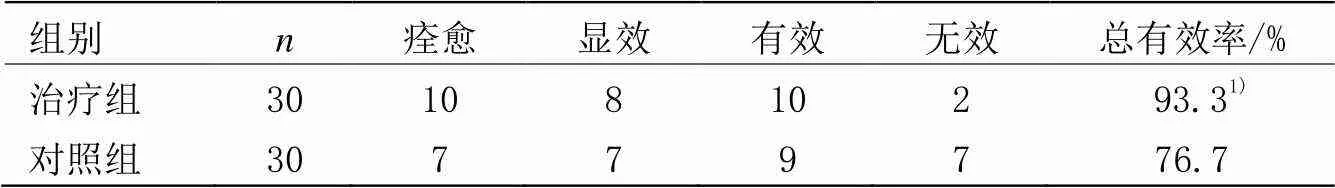

3.3.1 两组患者疗效比较

治疗组总有效率93.3%,较对照组76.7%为优(<0.05)。详见表2。

表2 两组患者疗效比较 (n)

注:与对照组比较1)<0.05

3.3.2 两组患者治疗前后PSQI评分比较

治疗前两组PSQI评分无显著性差异,具有可比性。两组治疗前后自身比较,均有显著性差异(<0.01)。治疗后两组总评分比较差异有统计学意义(<0.05),治疗组疗效优于对照组,说明治疗组对睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物的使用、日间功能障碍7个方面的总体疗效优于对照组。详见表3。

表3 两组患者治疗前后PSQI评分比较 (±s,分)

注:组内与治疗前比较1)<0.01;与对照组比较2)<0.05

4 讨论

流行病学研究显示,美国人群中失眠发生率为32%~35%,英国10%~14%,芬兰为11.9%,西德为15%,日本为21%。因失眠而造成的直接经济损失仅1995年在美国高达139亿美元[4,5]。而中国于2002年3月21日在北京、上海、广州和杭州进行的一项1O079例睡眠流行病学调查表明,有42.5%被调查者在回答国际公认的亚森失眠量表(AIS)时表明他们的整体睡眠质量不理想;有42.1%的人对总的睡眠持续时间不满。根据亚森失眠量表的测试,17.4%被调查者归为“怀疑失眠”,28%归为“失眠(即肯定失眠)”,加起来为 45.4%[1]。这是迄今为止在中国进行的规模最大的、内容最丰富的调查。而美国一项调查显示,在同没有失眠症状的人相比,有失眠症状的患者更容易得忧郁症、焦虑症,或者酒精成瘾的危险性更高[6]。而且随着生活节奏的加快,生活压力的增加,失眠人群在逐年上升,做好失眠的防治工作,意义重大。

失眠症属中医学“不寐”范畴,《内经》称为“不得卧”、“目不瞑”。中医学认为是邪气客于脏腑,卫气行于阳,不能入阴所得。《素问·逆调论》记载有“胃不和则卧不安”。现代中医学者大多认为其病理变化,总属阳盛阴衰,阴阳失交。一为阴虚不能纳阳,一为阳盛不得入于阴。其病位主要在心,与肝、脾、肾密切相关。

长期的临床研究发现针灸治疗失眠症虽然可以获得较好疗效,但效应持续时间较短,而且患者往往因为怕疼及花费时间较长而无法坚持治疗,埋线疗法具有柔和而持久的针感效应,有研究证实其对穴位产生持续性的生理及生物学刺激可长达20 d或更长[7],受到临床工作者及患者的青睐,李滋平[8]及杨廷辉[9]等用埋线疗法治疗失眠取得满意疗效。

俞募配穴法充分体现了经络调节阴阳的作用。《素问·阴阳应象大论》:“善用针者,从阴引阳,从阳引阴。”从阴引阳即阳病行阴,其治在腹募穴;从阳引阴即阴病行阳,其治在背俞穴。本研究针对失眠症病位主要在心的特点,选用心俞和巨阙为主穴,两穴合用为俞募配穴,有从阴引阳,从阳引阴的特点,从而达到阴阳平衡,阴平阳秘的最佳生理状态,针对失眠“阳不入阴,阴不含阳,神不守舍”的病机特点。在这两个穴位埋线治疗,既可以达到针灸治疗的效果,又可以发挥埋线疗法柔和而持久的针感效应,从而达到宁心安神的目的[10]。另外根据中医辨证论治特点,心脾两虚加用脾俞以补益心脾,心胆气虚加用胆俞以补心壮胆,阴虚火旺加用肾俞以滋阴降火,肝郁化火加用肝俞以疏肝泻火,痰热内扰加用中脘以清热化痰。结果无论从提高睡眠率还是对匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)的总体改善均优于普通针刺组,说明俞募配穴埋线治疗失眠症疗效优于普通针刺组。

目前西医治疗失眠症主要依靠安眠药物为主,但由于副反应及药物依赖性等因素,越来越多的患者倾向于中医治疗,针灸疗法由于其安全无副反应且疗效好而备受患者青睐,但在治疗过程中发现很多患者由于怕疼或时间关系无法坚持治疗,影响治疗效果。本研究旨在寻求一种安全、简单、方便、经济、疗效佳的治疗方法,在治疗过程中,每次选2~3穴,最多不超过4穴,尽量减少患者痛苦及经济负担,15 d治疗1次,不影响患者生活及工作,容易被患者接受。

[1] 陈兴时,张明岛.加强睡眠障碍的临床及监测工具研究[J].上海医学,2004,27(1):1.

[2] 胡国臣.中西医临床·精神病学[M].北京:中国中医药出版社, 1998:342-343.

[3] 王启才.针灸治疗学[M].北京:中国中医药出版社,2003:84.

[4] Cochran H. Diagnose and treat primary insomnia[J]. Nurse Pract, 2003,28:15.

[6] Radecki SE, Brunton A. Management of insomnia in office-based practice[J]. Arch Fam Med, 1993,2:1129-1134.

[7] 任晓艳.穴位埋线的源流及其机理探讨[J].中国医药学报,2004, 19(12):759.

[8] 李滋平.穴位埋线治疗失眠症52例疗效观察[J].新中医,2006,38 (10):68.

[9] 杨廷辉.埋线治疗顽固性失眠70例[J].时珍国医国药,2003,l4 (6):361.

[10] 黄卫强,潘小霞.穴位埋线治疗不寐84例[J].上海针灸杂志,2009, 28(6):351-352.

Clinical Study on Insomnia Treated by Catgut Embedding Applied to Shu-Mu Acupoints Jointly

-1,2,-1.

1.,430061,; 2.,,430061,

To observe the clinical effect of catgut embedding therapy on insomnia by applying to Shu-Mu points jointly.Sixty patients with insomnia were randomly allocated to a treatment group (catgut embedding group) and a control group (acupuncture group).The total effective rate was 93.3% in the treatment group versus 76.7% in the control group, with a significant difference (<0.05). The comparison of Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) showed a better result in the treatment group than in the control group.Catgut embedding therapy applied to combined Shu-Mu points is better than conventional acupuncture in treating insomnia, in comparison of the effective rate and the improvement of PSQI.

Point combination; Embedding, thread; Acupoint therapy; Insomnia; Shu-Mu point combination

R246.6

A

10.3969/j.issn.1005-0957.2011.02.101

1005-0957(2011)02-0101-03

辜锐鑫(1985 - ),男,2004级针推7年制学生

焦杨(1967 - ),男,主任医师

2010-10-24