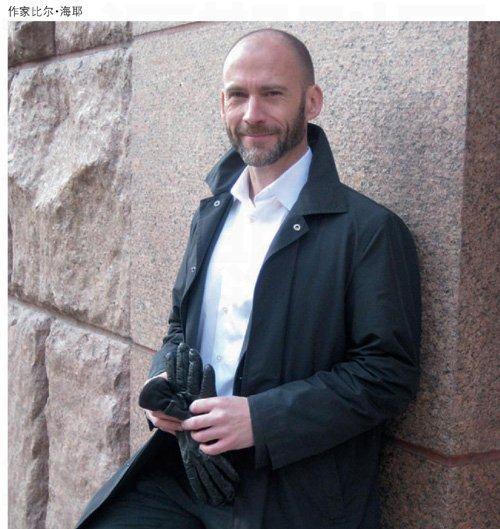

作家比尔和他的艾滋时光胶囊

邵乐韵

1990年6月24日,旧金山市区主要道路市场街因为“同志”大游行活动而热闹非凡。在街边一顶略带闷热潮湿的帐篷里,气氛却安静肃穆,近乎虔诚,好像在教堂一般,與外面的欢乐、喧嚣形成巨大反差。

作家比尔·海耶(Bill Hayes)坐在桌旁,看着走进帐篷的人们排成一条长队,耐心地等着,轮到了就拿起桌上的铅笔和纸,回答一个简单的问题:你会对50年后的人们说什么?

上世纪80年代初到90年代中是一个特殊的年代,起源如谜且难以治愈的新型疾病——艾滋病突然出现在人类面前并暴发,在当时的医疗条件下,感染上HIV病毒,就等于判了死刑;而旧金山是一座特别的城市,它是人类社会正式确认并宣告艾滋病存在的疫源地,也是当时美国男同性恋和艾滋病患者的居住首选城市。

有数据统计,那段时间里,旧金山每年大约有8000人到10000人受到艾滋病感染,成千上万的同性恋者被夺去生命。“很难回头形容艾滋病暴发初期那种特别的社会情绪。”比尔·海耶正是在那个时候选择出柜的,“最开始,大家知之甚少,还不至于很惶恐,但当你渐渐了解它(艾滋病)以后,就有了各种担忧。”面对来势汹汹的病症,患者无能为力,以至于大家开始不敢想象未来。

为了鼓励人们,特别是男同性恋者,在旧金山艾滋基金会当志愿者的比尔和同事们决定,在同志大游行期间发起一个艾滋时光胶囊活动,让参与者写下当下的感受,并对未来的人说些什么。

如今,时光胶囊已经埋藏了21年。比尔早就离开了艾滋基金会,并在两年前从旧金山搬到了纽约。他不知道那个密封的硬板纸盒是否依然完好地保存在原地,庆幸的是,当年在封存500多张信纸的时候,他影印了部分内容,并一直带在身边,“这是一个时光胶囊的时光胶囊”。

2011年6月5日是美国疾病预防中心在医学上确诊第一例艾滋病的30周年纪念日。20年来,比尔第一次把时光胶囊里的信取出来,细细阅读。

“我想去参与、见证”

第一张纸上潦草地写着:“这他妈是地狱般的经历,你很幸运,出生在病疫已经结束的年代。”第二张纸上是正规清丽的字体:“如果你听说有疫情或者一丁点儿异常的情况发生,马上行动。不要等着专家权威(告诉你怎么做)。”还有一张纸上,只是用铅笔简单地画了几颗小小的泪珠。

字迹和信的内容一样,也能反映当事人的情绪。比尔发现,有些纸条匆匆写就,几乎难以辨认,里面还有拼写错误;有些字下面划了线条加以强调,一条,两条,三条,直到纸被划破;有人连画了5个惊叹号,留下笔头断裂的痕迹;有人写了满满一页纸,有的则只在正中央写下一行短句:“我的男朋友死了,我的心也碎了——无法复原。”

“大家都严肃对待这件事,因为感到一种责任和义务要记录当下。”比尔告诉《新民周刊》,“在我看来,时光胶囊的意义远比纸上的文字更深远,这是生命存在的证明。地球没有你也会继续转,而未来世界的人有一天会发现并打开这个时光胶囊,想知道,你所生活过的那段岁月是怎样的?”

比尔当时没有写任何字句,但他隐约感觉,自己将来会写到艾滋时光胶囊。事实也正是如此。1983年从英语文学系本科毕业后,比尔就一直当自由撰稿人,他写的大多数话题,以及已经发表的三本小说,都与医学有关。

“我从小对人体结构和医学知识感兴趣,如果学生时代成绩够好并有人鼓励,说不定会成为医生。现在当了作家也不觉得遗憾。艾滋成为我生命中具有决定性意义的事件,在病疫暴发期间,我失去了许多朋友,我的生活伴侣也死于艾滋病,同时它也激发了我对人体和医药的研究兴趣。”现在比尔除了写作,就是全职在纽约一家非营利组织工作,这个组织正在研发艾滋疫苗。

1985年7月,第一个“出柜”并死于艾滋病的美国明星洛克·哈德森去世了,同时,报纸上铺天盖地都是有关致命艾滋病毒的报道。24岁的比尔从西雅图搬到了旧金山的卡斯特罗区(同性恋聚居的社区)。他的父亲甚为担心,认为儿子无异于自杀。

比尔现在回想,很能理解父亲的害怕,“但那个时候我年轻无畏,觉得自己不能当个置身事外的旁观者。我想去一线,去帮助、去抗艾、去见证、去参与。”“当然,我很小心谨慎,在生活中不会胡来。”比尔说,在旧金山和其他一些大型城市,感染艾滋病的主要原因就是未采取保护措施的性交,尤其是男同性恋之间。

当时很多美国保守团体借题发挥, 认为艾滋病是上帝对同志的惩罚并开始为同志生活倒数。但旧金山的同志社区迅速开始互帮互作, 成立各类义务团体, 宣传安全性生活, 拯救感染艾滋的同志。

比尔和四个室友合租一间小破公寓,养了三只猫,阳台上可以看到不错的城市景色。比尔对自己说,如果50年后的今天我还活着,说明我很谨慎,如果我死了,那也没有遗憾,只有悲伤。

令比尔最害怕的不是病痛或感染HIV病毒,而是不知不觉中,社区里的人接二连三地消失,比如那些经常在健身馆或公交车上看到的人。有一次,他发现常去某酒吧的一个熟人不见了,便一个礼拜接着一个礼拜地候在那里,希望能再见到对方。比尔试图安慰自己:他可能搬家了,或者换工作了;他也可能是出了车祸。

王尔德曾这样描述旧金山天堂对人们的吸引力:“说来奇怪,任何消失的人据说都在旧金山呢。”这句话放在80年代的旧金山,反倒成了黑色幽默。

幸存者是孤独的

渐渐地,身边人的消失也不是最可怕的了,而是你可以预见的发展模式:一个人的悲剧终结了,另一个悲剧马上又上演,接二连三。死亡的幽灵在人群中穿行。

在一个朋友彼得去世后,比尔去探望另一个刚出院的朋友杰夫,给他带去一些吃的。持续头痛和腹泻让杰夫身体虚弱,痛苦不堪,他曾企图在医院自杀,这样死后马上就能被发现,而不用等太久。结果他还是被救活了。事后他对比尔说:“我吃的药量只够达到昏迷的程度,得再多吃一点,加上喝酒,才行得通。”和当时许多男同性恋者一样,杰夫是安乐死团体“毒芹会社”的成员。

杰夫和他的生活伴侣斯图亚特住在一起,斯图亚特得的是艾滋相关综合征。比尔去看望他们的时候正值1986年的冬天,为抗议联邦政府艾滋基金的缩水,斯图亚特已经绝食6周。“打开他们房间的门,我立即感觉走近了450度的烤箱,开始把衣服一件件脱掉。”比尔回忆当时的情景写道,“面庞削瘦的斯图亚特裹着睡袋,蜷在沙发里,不停发抖。房间里开着七八只电暖,打着橘黄色的光,发出咝咝的声音。没有人说话。墙上的挂历,每过一天就划一个叉,仿佛斯图亚特的倒计时。”

比尔站在那里,感到一时错乱,艾滋病症最后的恐怖不外如此:你还想活,拼命想跳出去,它却把你死死拽住。窝在这座公寓里的人,就像在慢慢等待死亡的临近。“我走到厨房,把食物搬进原本空空的冰箱,然后去看杰夫。他在睡觉,他生前留给我的最后一个画面是这样的:在昏暗、燥热的卧室里,杰夫趴在床上,脸朝下,戴着帽子和手套,穿着一件冬季外套,就好像在齐膝深的雪里跌了一跤,怎么也爬不起来。”

几天后,有人看到杰夫在公寓里拖着一桶水和一台加热器,寻找电源插座。后来他又进医院了,并被迫参加一个心理治疗小组,但是医生找不出他有什么心理问题。又过了几天,比尔被告知,病房里的杰夫不说话了。“我觉得并不意外,他做好了死的准备,不想跟任何人说话,包括医生、社工或朋友。”比尔以为,那是一种尊严。然而,最后尸检发现,由于艾滋病,杰夫的大脑受到损害,才导致他的失语和痴呆。

每个礼拜,旧金山当地同志报纸《Bay Area Reporter》的讣告版上,都会刊登新近去世的人的照片。每次拿起报纸,比尔总是先看讣告,至少有两大版,有时更多。“我总是会发现熟悉的面孔,他们曾经跟我一起跳舞、交友或工作过,而我意识到,自己的照片也有可能登上这张报纸。”

有一段时间,比尔搜集讣告以及其他和病疫相关的东西。他自己不是艾滋病感染者,但觉得有责任做好社区的档案保管。直到1989年,他遇到了一个叫史蒂夫的男人。“在我们第一次约会的时候,史蒂夫就告诉我,他是HIV阳性,而我知道自己想跟他在一起,我爱上他了。”比尔把那些泛黄的收藏全扔了,“因为这些东西摆在房间里只能令人沮丧”。

艾滋病不再是报纸上的新闻,它实实在在进入了比尔的生活,它在史蒂夫的身体里。他们共度了17年时光。

有一天,比尔做了一个梦:“我和史蒂夫去敲一个朋友的门,对方出来应门。‘你好,我試探着说,‘听说你痊愈了,再也不受艾滋病困扰了。

“‘是啊,他平静地答道,‘我正在适应没有艾滋病的生活。我们都神经质地笑起来。

“‘你怎么做到的?史蒂夫问,‘吃了什么药,谁是你的医生?

“他正回答着,有人从屋里叫他。‘抱歉,我马上就回来,在这儿等我。结果我和史蒂夫等啊等,那个朋友再也没有回来。”

比尔感叹,现实生活和梦境如此相似:我们并肩而立互相支持,相信答案就会揭晓,但又疲于等待。“我们知道,或者我们相信,事情会有所好转的……”

“不要忘记我们”

事情的确有好转的一面,蛋白酶抑制剂的出现给史蒂夫带来了希望。四五年后,史蒂夫开始恢复体重,他的T细胞数量稳定,“我们感到轻松不少,却不敢因此自满,这种药物又能维持多久?”史蒂夫每天按照规定服药,对抗药物副作用;而比尔也必须警醒,一个不小心,就会感染病毒。

比尔说,在遇到史蒂夫之前,他从没想过自己会建立一段长久的关系;因为艾滋病,他也不敢奢望和史蒂夫的关系是真正意义的“长久”。这段难忘时光得于意外,最终也失于意外。5年前的一个早晨,史蒂夫死于心脏病。没人能解释怎么回事,他才43岁,没有家族病史。尸检和毒理学报告也说不出所以然。

最近,比尔看到一项新的医学研究,和他的猜测相符:感染HIV病毒会增加患心脏病的风险,可能是病毒本身所致,也可能是抗逆转录病毒的药物产生的副作用。

在纽约公寓的书桌前回顾那段时光,比尔感慨万分,“阅读这些20年前的字迹,我重温了那种恐惧情绪,但即便在最糟糕的时候,我们也真心相信,有一天病疫会结束。”

30年来,科学家已经在病情预防、药物研发方面取得难以想象的突破,很多人的生命得到延长,人们对待艾滋病的态度也有所变化。但是,艾滋病课题仍然未被攻克,仍然没有有效药物治愈艾滋病,全球每天有7000多人新感染上艾滋病。

“怀有希望,怀有信念,继续为你的梦想拼搏奋斗。”比尔把时光胶囊里的信纸重新塞回纸箱,锁进卧室的壁橱。“有一个声音提醒着我:‘不要忘记我们。”