外耳手术[耳显微外科 2007版(二十一)]

王正敏

鳃瘘摘除术

头颈部是鳃瘘的好发部位,尤其是耳前鳃瘘很常见。鳃瘘实际上是反衬鳞状上皮分支的管形结构,常规的切除方法是将其管壁从周围软组织剥离取出的管周分离方法,并常在管内注入甲紫等色素,以便术者识别。然而,管的外壁与其四周软组织在外观上并无明显差别,可误导手术,导致鳃瘘组织遗留未净,多次感染。若为耳道、耳轮脚或耳后部位的鳃瘘或鳃裂囊肿,管周分离方法还因追踪瘘管误伤茎乳孔下的面神经,并发周围性面瘫。

舌甲瘘管(囊肿)、咽旁鳃裂囊肿和高达颅底并与颈动脉、颈内静脉相贴的先天性囊肿在手术时也遇到与耳前鳃瘘相类似的问题。

鳃瘘瘘道内管壁的鳞状上皮表层远比管壁周层容易识别。鳞状上皮表层与皮肤相似,甚至也可有毛发。加上鳞状上皮表面在光照下有银屑物覆盖,不会误识。因此,与管周分离方法相反,可将管切开,顺管腔内易辨识的标志鳞状上皮操作。

1.1 手术方法

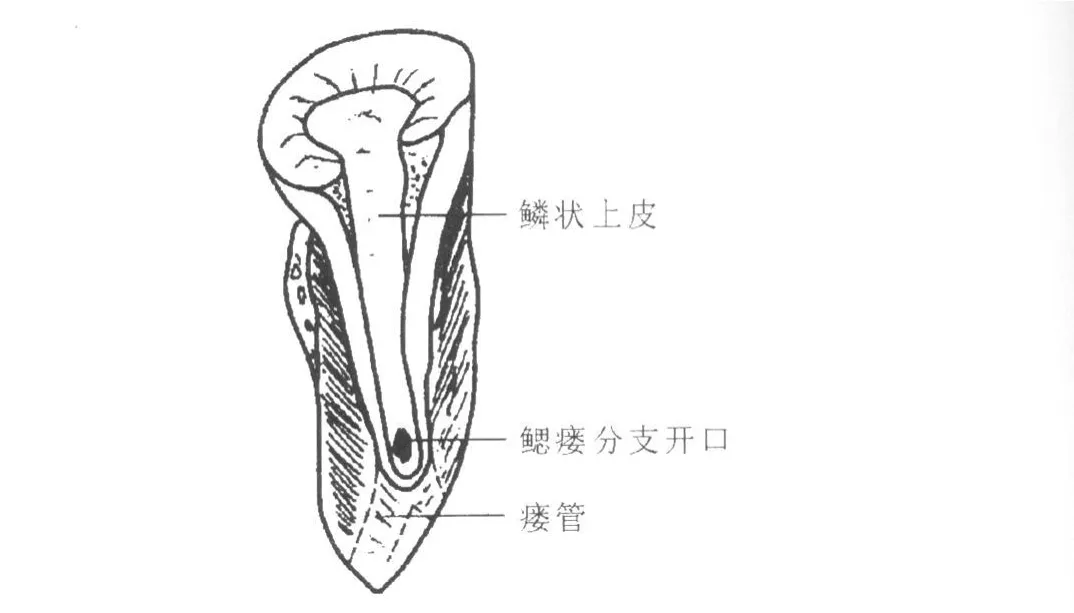

在鳃瘘瘘口周围切开皮肤,作主干管周软组织分离后纵向切开瘘管。在手术显微镜(或放大眼镜 2~4倍)下,清晰识出其表皮面,从管内外双向察看,循管腔走向,作管周分离,遇分支出现,可从管腔内见到分支开口,犹如气管镜下看到支气管或分支气管开口,可进一步深入,按上述方法继续分离,直至出现盲端为止(图 1)。

这一方法的要点是,循管腔纵向切开管壁,以鳞状上皮表面作导向标志,步步深入,切勿注入色素,以免污染管壁表皮,失去标志。

在与神经、血管相邻时,应紧贴可识出的鳞状上皮管壁(或囊壁),在两者组织界面上进行分离。

使用手术显微镜是手术成功的关键点,尤其在分支细小时,经放大从管腔内很易找到其开口。在有感染继发瘢痕闭锁时,放大对象进行操作,不仅容易识别组织,更可避免损伤周围神经,尤其是耳后鳃瘘走向耳道及乳突尖深部时,不会误伤面神经。

由于是切开管壁进行,管内污物和细菌会污染软组织,手术时宜用稀释抗生素冲洗,通常可用林可霉素(安瓿 1mL用 0.9%氯化钠注射液稀释 10~20倍)。

顺便介绍,缝合时,应松弛周边皮肤,同时缝合皮肤和皮下软组织,以消灭皮下死腔。若有感染,应放置引流条。

1.2 并发症

1.2.1 血管损伤 与耳前鳃瘘相近的较大血管是颞浅动脉。术中误伤可出血较多,但多能结扎止住。结扎不牢靠可并发皮下血肿。出现这种情况应开放伤口,重新结扎完善。血肿小的可用针抽吸后加压包扎。

图1.鳃瘘摘除手术示意图

1.2.2 神经损伤 鳃瘘瘘道深在耳道下壁之下,接近茎乳孔及面神经。在儿童,瘘道壁可与面神经相贴,误伤面神经潜在危险性大。术后出现这情况,应打开伤口查验,及时作神经修复。

外耳道成形术

外耳道成形术用于先天性耳闭锁和后天性外耳道狭窄或闭锁。有关先天性耳闭锁手术详见他章(见9.4),本章外耳道成形术的适应证为后天性外耳道狭窄或闭锁。

后天性外耳道狭窄或闭锁的主要病因有灼伤(或化学伤)、颞骨骨折、炎症、中耳乳突手术不当、占位性病变(如骨纤维异常增生症和肿瘤)等。占位性病变的治疗重点在根治病灶和保护颅腔,外耳道会作为治疗计划一部分被切除而闭锁(如中、外耳癌颞骨切除术),这类外耳道闭锁也不属于本外耳道成形术的适应证。上述灼伤等病因所致的外耳道狭窄或闭锁主要是外耳道皮肤被破坏代之以纤维组织增生形成瘢痕的结果。若涉及外耳道骨壁可有外伤所致的骨壁错位、塌陷或炎症刺激并发的骨质增生。这类外耳道狭窄或闭锁是本节外耳道成形术的主要对象。

在多数情况下,上述病因所致的损害并不仅限于外耳道。像灼伤(或化学伤)破坏皮肤的面积及其深度有很大的随意性,重者可遍及整个头面或全身,轻则局限于外耳道或其他小范围内。颞骨骨折可涉及中耳、面神经或迷路,炎症可波及鼓膜、耳廓及耳道软骨或骨组织。中耳乳突手术耳内皮肤切口不当,撕伤耳道皮肤及继发感染的医源性不良结果也非罕见。所以,后天性外耳道狭窄或闭锁常是上述病因所致损害一部分的后果或是伴发的并发症。

2.1 后天性外耳道闭锁或狭窄类型

不论闭锁或狭窄的病因是什么,作为已造成的后果,按其范围有外耳道软骨段、外耳道骨性段和全外耳道 3种类型。

2.1.1 外耳道软骨段狭窄或闭锁 致损原因多为外伤、灼伤(或化学伤)及手术不当。狭窄或闭锁起自外耳道口,耳屏与耳甲粘连。外耳道可积存脱落上皮、耵聍或因继发感染有脓液积存。病程长达半年以上的多有胆脂瘤形成。CT检查可显示外耳道软骨段狭窄或闭锁,而骨段外耳道呈卵圆形膨大,骨壁被压迫吸收变薄。听力学检查多为传导性或混合性听力减退。

2.1.2 外耳道骨性段狭窄或闭锁 外耳道骨性段狭窄或闭锁的病因以炎症和颞骨骨折为主。此段骨折造成外耳道变浅,鼓膜与闭锁处之间可有残留皮肤的鳞状上皮生成胆脂瘤而膨大,或全是纤维组织,与鼓膜粘连不能区分。

2.1.3 全外耳道狭窄或闭锁 全外耳道狭窄或闭锁是外耳道软骨段和骨性段均狭窄或闭锁。其原因同上,但程度严重,而且多伴有耳廓、中耳、颞颌关节甚至内耳和面神经损害。

2.2 手术治疗(外耳道成形术)

2.2.1 外耳道软骨段耳道成形术 外耳道软骨段狭窄或闭锁耳道成形术由耳甲成形术和耳前(或耳后)皮瓣转移术两部分组成。

1)耳甲成形术 沿原外耳道口后缘作与此相垂直的切口,直达外耳道骨性耳道口。切除相邻外耳道口后方部分软骨。所切软骨呈半圆形。清除其周瘢痕,充分显示骨性外耳道口,并将骨性外耳道内堆积物(胆脂瘤、脱落上皮和耵聍等)彻底清除,显露鼓膜。清除时,勿损及外耳道骨性段皮肤。耳甲软骨部分切除后,其表面皮肤可向内翻转覆盖耳甲软骨切除的边缘。

若骨性外耳道天生较狭窄,宜同时作包括外耳道后壁的乳突切除,但保留鼓膜周围骨结构,以维持鼓室腔完整。向外耳道开放的乳突腔可极大程度地扩大全外耳道。需注意的是乳突内气房务必用电钻钻头磨尽。残留气房易感染,增生肉芽,术后渗液不止或反复渗液。所渗液体多为黏性、脓性分泌物。尤其是乳突尖气房必须去尽,因术后外耳道皮肤可长入乳突腔,乳突尖气房被堵,日久生成胆固醇积液(胆固醇囊肿)或胆固醇肉芽肿。乳突尖胆固醇积液或肉芽肿可长大顶起覆盖其上的皮肤,引起闷胀不适感。

耳甲成形术对耳道口狭小程度轻的已足够将耳道口放宽,但耳道口十分狭小甚至闭锁,单用耳甲成形术去重建软骨段耳道,其残存的皮肤是不敷用的。需加作皮瓣转移术,利用带蒂皮瓣(瓣蒂可位居耳前或耳后)弥补耳道皮肤的不足。

2)皮瓣转移术 通常多取耳前皮瓣。皮瓣长度及宽度随耳道狭窄程度而异。皮瓣的长宽之比通常为3∶1~4∶1,决定所需宽度后,长度随之而定。皮瓣宽度取决于耳道口狭窄程度。耳道口愈狭窄,要求皮瓣愈宽,但通常不超过 1.0~1.2cm。这样,长度可为3.0~3.6cm或 4.0~4.8cm。

皮瓣尽可能带皮下脂肪组织。皮下脂肪组织所含小血管垂直向上供血皮瓣。皮下脂肪组织修剪过多会影响皮瓣血运。

耳前皮瓣从耳屏与耳轮脚之间皮肤切开区进入耳道口及软骨段耳道,覆盖在耳道上壁及前壁无皮肤的创面上。皮瓣头端深入到耳道内与骨性耳道上壁及前壁皮肤相接。至此,包括乳突腔在内的放大耳道已在耳道口后缘(耳甲成形后)、耳道上壁、耳道前壁被全厚皮肤覆盖,所剩创面可能仅剩乳突腔及部分耳道下壁,换言之,耳道已具备足够皮面,可形成大型开放耳道,并不致再度狭窄。

皮瓣转移术完成后,可填入明胶海绵及含抗生素纱条或油纱条。

术后 2周可移去纱条,清除痂物。通常不需要放耳道扩张管。

2.2.2 外耳道骨性段耳道成形术 外耳道骨性段狭窄若不严重,能保持原来骨性耳道直径 1/3的可不必处理。因为比较小的骨性耳道不影响声传导及脱落上皮排出,只要软骨段耳道保持原状就行。但若骨性耳道很小,如同针眼或完全闭锁,宜行手术。对闭锁骨性耳道的耳道成形术,手术关键是保存闭锁区表面足够多的皮肤,形成蒂部在外耳道前壁的皮瓣。

手术具体方法是,从耳道入路切开耳道闭锁区与耳道后壁交界处的皮肤。将皮肤从其下纤维瘢痕组织用剪刀作锐性分离,达闭锁区与耳道前壁交界处为止。清除闭锁耳道内全部瘢痕组织,至显示鼓膜和耳道骨壁为止。将此带蒂皮瓣回贴至耳道前壁骨面,尽可能覆盖至鼓膜边缘。若鼓膜已缺失或部分缺失,应取筋膜作鼓膜成形术。为防止新形成鼓膜向外耳道外移,应作筋膜锤骨柄内侧移植。

是否需同时作乳突切除术,以形成包括骨性段耳道在内的大耳道,可按骨性耳道大小,耳道前壁带蒂皮瓣面积而定。骨性耳道太窄和带蒂皮瓣面积不足的,宜同作乳突切除术。用明胶海绵及含抗生素纱条轻压皮瓣及内植筋膜。术后 2周将纱条清除并清理痂物,通常不需要放扩张管。

2.2.3 全外耳道成形术 全外耳道狭窄有外耳道胆脂瘤形成应作耳甲成形术和乳突切除术。狭窄轻的通常不需要作耳道皮瓣转移术,狭窄严重或全耳道闭锁的应加作耳道皮瓣转移术。耳前带蒂皮瓣长、宽宜足够大,以覆盖耳道软骨段显露的软组织创面、骨段耳道前壁骨面,甚至可达鼓膜缺失处。

上述 3项手术完成后,宜插入直径较耳道为大的塑料管。塑料管通常需放置 3~6个月。

外耳道成形术主要并发症是耳廓软骨膜炎和皮瓣坏死。为防止这类并发症,宜注意消毒、清除病灶并正确设计皮瓣。

(未完待续)

——外耳道成形技术进展