膨化人工乳培育公犊牛试验

苏加义(长江大学动物科学学院,湖北 荆州434025)

关于用人工乳培育犊牛的研究,国外已有许多报道。但其人工乳均以脱脂乳粉为主,一般高达70%~80%,动植物脂肪为17%~20%,谷物所占比例较小。犊牛从生后6周龄开始进行人工乳培育,直到3月龄为止。虽然如此,用人工乳培育犊牛的死亡率一般仍在8%~25%之间[1]。目前,我国奶牛饲养数量增长很快,每年生产的公犊牛约300万头。由于犊牛的哺乳期长达4~6个月,哺乳量多达600~800kg[2],培育1头犊牛生产成本过高,因此,公犊牛生后大都被处理掉。为将这部分公犊牛做为肉牛来源充分利用,笔者对人工乳培育公犊牛进行了多次试验。其中所配制的人工乳中膨化谷物占75%,而乳粉仅占6%,犊牛生后7日龄开始哺喂人工乳到3月龄为止。但由于所用的人工乳配方和饲养管理方面存在一些问题,致使犊牛多数下痢,犊牛死亡率高达30%以上。为解决此问题,特进行了本试验。

1 材料与方法

1.1 材料

7头吃足初乳体重接近的黑白花公犊牛由长江大学动物科学学院养殖基地提供,犊牛人工乳由长江大学动物科学学院养殖基地加工生产。

1.2 方法

通过改进人工乳配方以及改善饲养管理对公犊牛进行人工乳培育试验。

针对以前试验中犊牛下痢问题,将以前的人工乳配方进行了修改:取消了原配方所含的犊牛不能吸收利用的蔗糖和在犊牛消化道中不起作用的多酶片及抗菌素,降低了犊牛不易消化的粗纤维含量,并且提高了代谢能,增加了赖氨酸和蛋氨酸含量,对钙、磷进行了调整,从而拟定了新配方,修改前后的配方及营养水平如表1。犊牛生后7日龄开始饲喂人工乳,经过6d过渡,到13日龄全部改喂人工乳,并训练采食精料,饲喂量如表2。

7~12日龄,乳粉喂量在600g基础上每天递减100g,同时增加相应量的人工乳,13~18日龄喂给犊牛少量精饲料。饲喂犊牛实行三定:定时、定量、定温。人工乳与水比例为1∶6~8,4~18日龄每日饲喂4次,每隔6h饲喂1次,饲喂液体乳开始时的温度保持在40℃。以后每日饲喂3次,每隔8h饲喂1次[3]。从7日龄开始,每隔5d饲喂鱼肝油10ml,同时肌肉注射维生素C 2ml,直到30日龄为止。10日龄时,将成牛的反刍食团喂给犊牛,促使犊牛早日建立瘤胃微生物群系,提高对饲草饲料的消化能力[4]。饲喂犊牛反刍食团后,开始训练犊牛采食草料,随着日龄的增加,犊牛对草、料的采食能力增加,消化能力增强,到45日龄全部饲喂干草和精饲料,同时使之自由饮水。

表1 膨化人工乳配方及营养水平

表2 不同日龄人工乳饲喂量 g/d

在整个饲养期间严格控制牛舍的温度和湿度,保持牛舍卫生。在犊牛人工乳饲养阶段,即45日龄以前,控制牛舍温度在9~15℃之间,湿度在50%~70%之间[5],使之在犊牛的临界温度、湿度范围内。同时,每隔7d更换地面垫草,打扫1次牛舍卫生,并喷雾消毒。经常保持牛舍的清洁卫生,减少不良环境对犊牛下痢的影响。同时,每天观察犊牛的粪便、眼角、鼻唇镜和被毛状况。

1.3 指标测定

1.3.1 表观消化率的测定与计算

从12日龄开始在人工乳中添加0.3%的外源指示剂Cr2O3,15日龄至45日龄分5期收集粪样,每期6d(4d适应期,2d收粪期),随排随收,每次收集的粪样装入塑料置于-20℃冰箱中保存。5期收集粪样结束后,将同一头牛所有粪样解冻混合拌匀后,取其中的500g置于65℃烘箱干燥后,粉碎待测。同时取6个日粮样品,置于0℃冰箱保存待测。

日粮和粪中干物质 (DM)按GB/T6435-2006常压恒重法测定;日粮和粪中粗蛋白 (CP)按GB/T6432-94凯氏定氮法测定;日粮和粪中粗脂肪 (EE)按GB/T6433-2006索氏抽提法测定;日粮和粪中粗纤维 (CF)按GB/T6432-94酸碱洗涤法测定;日粮和粪中粗灰分 (ash)按GB/T6438-2007高温灼烧法测定。

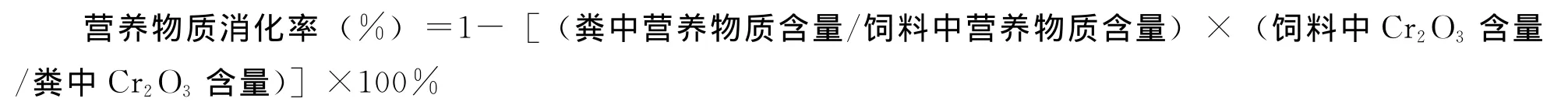

各营养指标的消化率计算公式如下:

1.3.2 体重测定

从初生开始,至90日龄结束,每隔7d或15d早晨空腹称重。原配方人工乳、全乳饲养的犊牛体重数据采用以前的试验结果。

2 结果与分析

2.1 新配方膨化人工乳对犊牛下痢的影响

经过45d人工乳培育的7头犊牛通过每天观察,均未出现下痢情况。

2.2 膨化人工乳对犊牛消化率的影响

采用新配方人工乳与原人工乳培育犊牛,其各营养指标的消化率比较如表3。

由表3可见:犊牛对新配方人工乳的消化率较旧配方人工乳消化率明显提高。这是由于新配方人工乳中取消了影响犊牛消化吸收的蔗糖,降低了人工乳中犊牛不易消化的粗纤维含量,根据犊牛在哺乳初期需要较高能量维持其正常体温的特点,增加了脂肪含量。可见,新配方人工乳更加符合犊牛的消化生理特点,从而使犊牛的消化率得到提高。同时,通过严格的饲养管理,采取饲喂 “三定”、控制牛舍温度、湿度,保持牛舍清洁卫生等措施,减少了不良因素对犊牛的影响,避免了犊牛下痢的发生。

表3 新配方与原配方培育犊牛各营养指标的的消化率比较

2.3 膨化人工乳对犊牛增重的影响

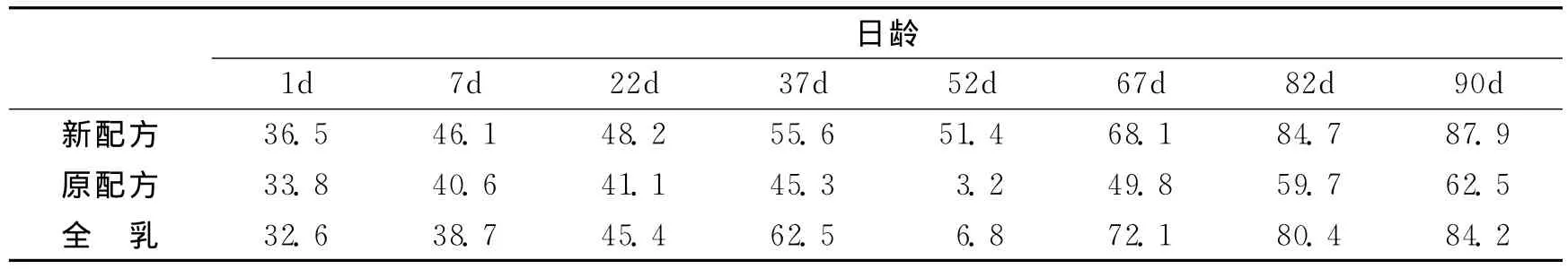

采用新配方人工乳与原配方人工乳及全乳培育犊牛,其增重情况比较如表4。

表4 不同日龄犊牛体重变化表 kg

由表4可见,采用新配方人工乳培育的犊牛,在52日龄以前发育滞缓,日增重低于饲喂全乳的犊牛,52日龄以后,由于采食草料增多,日增重迅速上升,82日龄以后,体重超过用全乳培育的犊牛,补偿作用十分明显。用全乳培育的犊牛体重增加较均匀。用旧配方人工乳培育犊牛 (90日龄停止饲喂人工乳)的体重在前期增长较慢,以后随着采食草料,增重加强。

3 讨论与小结

3.1 牛舍适宜的温、湿度的控制和环境卫生的改善

新生犊牛体温调节较差,消化腺分泌尚不充分,胃肠粘膜的抵抗力较弱,容易感染细菌,丧失正常的肠道功能而下痢。因此,本试验中除了喂足犊牛初乳外,保持牛舍温度在9~15℃之间,湿度在50%~70%之间,使之保持在犊牛的临界温度和湿度范围内,同时保持牛舍特别是地面垫草的清洁卫生,这是预防犊牛下痢的有效措施。

3.2 人工乳配方的改进

犊牛未采食固体饲料前,消化腺中不分泌蔗糖酶,因此,取消了原配方中影响犊牛消化吸收的蔗糖。由于早期饲喂犊牛的人工乳直接进入真胃,该胃不能分解纤维素,所以降低了人工乳的粗纤维含量。犊牛在哺乳初期需要较高的能量以维持其正常体温,因此提高了人工乳的代谢能。根据对人工乳的分析结果和犊牛对氨基酸的营养需要,增加了犊牛所必须的赖氨酸和蛋氨酸含量,以促进犊牛的正常生长发育。

3.3 饲养管理的加强

新生犊牛对蛋白质的消化吸收主要依靠真胃凝乳酶的作用,该酶分泌量与乳中酪蛋白含量成正相关[6]。所以,以前过早 (4日龄)饲喂犊牛含酪蛋白较少的人工乳是引起犊牛消化不良,以至于腹泻、下痢的原因之一。本试验中,延长了饲喂犊牛乳粉的时间,并经过一段时间过渡,13日龄开始全部饲喂人工乳。因此,有利于犊牛消化吸收,防止了下痢。饲喂给犊牛维生素A,有助于胃肠道的正常生长发育;注射维生素C,用以激活胃肠内各种酶 (淀粉酶除外),促进胃的正常分泌机能。饲喂犊牛定时、定量、定温有助于消化酶的正常分泌和营养成分的吸收,从而防止了犊牛肠道腐败微生物的发酵。10日龄时,将成牛的反刍食团喂给犊牛,第二天开始训练犊牛采食鲜草和饲料,16日龄镜检犊牛瘤胃内容物,可观察到一定数量的纤毛虫。这种方法使瘤胃挥发性脂肪酸增多而刺激瘤胃乳头的发育,促进了瘤胃胃壁肌肉的发育,有利于消化机能迅速健全[6]。82日龄以后,能够采集较多的谷物饲料,体重超过用全乳培育的犊牛,补偿作用十分明显。

本试验通过采取综合措施,在以前试验的基础上进行了进一步改进和完善,从而解决了犊牛下痢死亡问题,同时促进了犊牛的早期断乳,降低了饲养成本,为开发乳牛场公犊牛这一肉用资源奠定了基础。

[1]李克驴,侯万泉,藏在堂,等.犊牛早期断奶的研究 [J].中国畜牧杂志,1983,(3):15-18.

[2]孙 涛.犊牛代乳粉的研究进展 [J].饲料研究,2004,(8):25-27.

[3]郭卓元.奶牛的排乳速度与产奶量、挤奶时间关系的研究 [J].中国畜牧杂志,1983,(3):10-13.

[4]赵晓静,李建国.早期断奶犊牛的饲喂与管理 [J].饲料研究,2005,(9):57-59.

[5]王根林.养牛学 [M].北京:中国农业出版社,2005:75-78.

[6]陈伯华.一种新的液体代乳品 [J].饲料研究,1981,(3):34-35.