论朴正熙时期韩国发展型国家的形成与演变

朴东勋,安花善

(1.延边大学人文社会科学学院,吉林延吉133002;2.延边大学人事处,吉林延吉133002)

关于韩国经济崛起问题,学术界往往最为关注的是它的成功面——经济起飞的秘诀是什么?为此,20世纪80年代开始兴起的发展型国家理论提供了有力的理论工具,提出了国家自主性、强国家能力、受管制的市场或有指导的市场经济、嵌入式自主性等分析概念。而经历20世纪90年代后期亚洲金融危机之后,很多学者把危机的根源归因于自由化过程中发展型国家自主性缺失,分析范围主要集中在20世纪80年代以后,即发展型国家后期阶段。这样,我们失去了深入理解朴正熙执政时期发展型国家发展的内在逻辑,尤其是从政治社会学的角度把握这一时期国家与社会关系本质特征的机会。笔者认为,过去发展型国家论者过于强调国家与资本之间的合作层面,而忽略了威权政体下对社会的压制性排他特征。其实,在“强国家、弱社会”型的社会结构里,朴正熙以反共和自由价值的名义,实行压制性社会控制和独裁统治,社会部门对此只能相应地做出被动的反应。但随着工业化进程的进一步加快,社会结构也发生了变化。面对日益高涨的社会政治诉求,朴正熙却选择了加强威权政体的政治路径,致使社会分裂——发展型国家面临空前的发展危机。

一、发展型国家理论

发展型国家理论是解释东亚地区迅速崛起的最具代表性的理论尝试。1982年美国学者约翰逊第一次提出“发展型国家(developmental state)”这一概念以来,经过学者们的丰富和发展,发展型国家理论成为解释东亚奇迹的重要理论。总结诸多发展型国家论者的观点,我们可以从中归纳出以下几个核心理论命题:第一,持续的发展意愿是关键。发展型国家信奉发展主义的理念,把增长、生产效率、竞争力等经济发展政策放在首要位置。第二,政府对市场的有效介入是核心。为了达到经济发展目标,政府通过多种政策手段以及有效的资源配置来对私人经济部门给予指导、约束、协调,使其活动符合国家经济的战略发展目标。第三,相对自主、有效的官僚核心机构是国家成功介入市场的重要保证。政府机构同私人部门之间的组织和制度联系,使国家和经济官僚可以自主地制定发展目标,并能进一步把目标变为有效的政策措施。

发展论者普遍认为,在发展型国家里,国家应扮演“市场指导者”的角色。但发展型国家对市场采取的指导往往是由特殊的政治社会基础来支撑的,即强国家能力和国家自主性。强国家能力——国家是否有能力规划政策并有效执行这些政策——是国家成功介入市场的基本前提,但是国家要具备这种强国家能力必须把国家自主性作为它的必要条件。国家自主性使得国家决策能够拒斥私人利益的影响,从长远角度规划发展战略。对此,发展型国家论者提出了“嵌入式自主性”概念,认为发展型国家之所以同其他发展中国家不同,是因为国家不仅有自主性,而且通过与社会尤其是商业集团之间密切的合作关系保证国家决策的有效执行。[1]

值得关注的是,发展型国家的相对自主性往往是在权威主义政治体制下获得的。换句话说,这种自主性往往是在公民社会普遍薄弱,国家则十分强大的所谓“强国家、弱社会”的社会结构特征中衍生出来的。因此,有些学者主张权威主义是发展型国家的必然手段,政府用权威主义的手段动员支持力量并压制反对派。[2]但是,从国家与社会之间的内在动力性层面来看,这种非均衡的社会结构中获得的国家自主性,随着社会的发展以及结构性变化,可能会遭受从社会各方面爆发出来的种种压力,甚至导致原来的发展模式受到冲击。鲁斯迈尔和埃文斯等学者曾经主张,为了促进经济,国家从支配阶级那里获得相对自主性,但国家对市场的“集体行动者”功能越奏效,获得自主性的能力就变得越小,而且国家陷入社会矛盾领域的可能性也会逐渐加大。[3]换句话说,国家对经济领域的介入导致市民社会的政治化和组织化,从而使胚胎政治危机的可能性大大增强。从某种角度上,这意味着发展型国家经济成功背后可能隐藏着原有政治基础遭到冲击的风险。于是,一些学者又提出了发展型国家“危机论”,认为发展型国家面临“越成功,越衰退”的发展困境。其理由是:发展型国家的经济发展带来社会结构变化,带有新的利益诉求的劳工阶级、民间资本、新自由主义知识精英等三股力量可能成为发展型国家的“掘墓人”。[4]

由此可见,对于发展型国家的理论考察不能仅仅停留在国家与市场之间的横断层面上,更应从一种动态的、变化的角度去考察它的质变或量变过程。要把握对一个社会发展或演变的内在属性,应该对社会构成要素,如政治、经济、文化、价值体系在不同社会形态或同一社会形态中发生部分质变或量变过程进行全面考察。此外,在研究策略上应注意避免结构论与行为决定论的极端描述,采用折中的方式正确把握结构与行为体之间交互作用对社会演变的影响。也就是说,尽管特定社会经济或文化等结构性因素直接影响一个社会形态的演变过程,它为社会演变提供客观环境,同时制约各社会主体的选择范围与具体行动,但是我们也不能忽略存在于该社会形态中的政治行动者等各社会行为体的能动性因素。特别是对政治行动者来说,他们往往能影响社会演变过程的最终结果。

根据上述对发展型国家理论的批判性考察,为了重新审视韩国发展型国家发展问题,本文提出以下几点分析思路:第一,经济、文化、价值体系等结构性条件在发展型国家发展过程中制约社会行为体的选择;第二,影响社会演变的最终关键性因素还是取决于各社会行为体的战略选择,其中政治行动者起到关键性作用;第三,在“限制性结构”中,各社会行为体是追求最大利益的理性存在,因此各行为体之间相互博弈或相互联合;第四,通过他们之间的互动,整个社会演变过程可能朝着不同路径转变——发展、停滞或倒退。

二、韩国发展型国家的形成与发展

(一)韩国发展型国家形成的初始条件

韩国发展型国家开始于20世纪60年代。二战后,朝鲜半岛内部分裂与朝鲜战争,使韩国人民经受了洗礼,同时传统韩国社会也发生了根本性变化。而这种变化为韩国发展型国家的形成创造了条件。

第一,进步势力遭到空前的打击和毁灭性破坏。二战结束后,在朝鲜半岛南部地区最具影响力的政治势力应是左派政党,如朝鲜共产党及朝鲜人民党,他们具有雄厚的民众基础和政治影响力,但是在美军政时期(1945—1948)和随后的李承晚政府极端的白色恐怖氛围中,左派势力和所有形态的社会运动都遭到了严重破坏。第二,经过土地改革,传统大地主势力被瓦解,为资本主义工业化扫除了障碍。通过李承晚政府施行的“有偿没收,有偿分配”的有限土改政策以及经历朝鲜战争之后,实际上所有农耕面积的90%以上被转让到佃农手中,而且以地主阶级为政治基础的韩民党遭到李承晚势力的排斥,传统地主势力彻底丧失了政治影响力。第三,资产阶级尚处于“萌芽阶段”。在几十年的日本殖民统治之下,民族资本未能得到充分发展,而光复后日帝所遗留下来的所有资产和产业设施通过美军政由李承晚政府来接管。处于弱势地位的民间资本只能依附于国家来谋求发展。第四,接管日本殖民统治所遗留下来的“过于发达(overdeveloped)”的国家官僚机构。[5]日本为加强资源掠夺和殖民统治,曾在朝鲜半岛建立起庞大的行政组织和警察机构。日本战败后,美军政在代管朝鲜半岛南部地区时,为了解决管理人才匮乏问题,大量吸收了原日帝殖民统治时期的官僚阶层。在此基础上,经过朝鲜战争,韩国国家机构又急剧膨胀,行政官僚人数从战前的6万增加到16万,军队也从战前的15万激增到65万。第五,美国的经济、军事援助成为韩国经济的关键性外部因素。二战后,朝鲜半岛成为东西两大阵营针锋相对的重要战略区域,韩国成为西方势力在东亚地区遏制社会主义阵营,维护美国利益的重要战略堡垒。于是,美国从20世纪50年代开始,向韩国提供了大量的经济援助和军事援助。而到了20世纪60年代,在开发援助理念的推导下,美国从以往的“直接援助”转变为“间接援助”,鼓励韩国政府进行经济改革并实现经济独立。

总之,这一时期韩国处于“强国家,弱社会”型社会,而且在美国的大力干预之下,呈现出硬性国家(Hard State)特征。这种社会结构,为发展型国家的形成提供了有利的社会政治基础。但是,如前所述从发展型国家理论角度来讲,自主性仅仅是一个国家有效领导国内社会经济领域的所谓强国家能力的必要条件,而具有自主性的国家未必就有强国家能力。实际上,20世纪50年代李承晚政权体制下的韩国始终是一个把反共理念和国家安全放在首位的“战争动员型国家”,[6]经济发展问题仍然处于次要地位。当时的国家官僚机构尚不具备可以有效指导国家经济发展的强国家能力。而1961年朴正熙的“军事革命”意味着发展型国家在韩国开始形成。

(二)“汉江奇迹”与有指导的市场经济

1961年“5·16”军事政变是朴正熙建立一个能有效地推进国家经济建设的新政权的起点。[7]朴正熙在加强和巩固新政权的同时,在经济建设上倾注了大量的心血。朴正熙统治18年间,韩国经济发生了根本性变化。到1979年,韩国人均 GDP达到1546美元,是1961年83美元的18倍;出口额也达到150亿美元,是1961年出口额的300多倍;失业率从9.1%(1962年)逐渐控制在3.8%以内。[8]从产业结构领域来看,从传统农业经济转向出口导向型产业经济,20世纪70年代推行的重化工业发展战略为以后的韩国经济及其市场竞争力奠定了基础。纵观朴正熙时期的经济发展过程,我们可以归纳出以下特征:

首先,把“经济第一主义”发展理念作为政治合法性基础。经济第一主义理念其实是张勉时期首先提出来的口号,但真正有效付诸于实践的却是朴正熙。这也许与朴正熙本身的务实的实用主义理念有直接的关联,但更主要的是受当时政治社会环境所迫。其实,从“生存政治(the politics of survival)”的角度看,通过军事政变获取国家政权的朴正熙,最大要害就是政治合法性的缺失。20世纪60年代以后随着美国援助政策的改变——把赠与为主的援助逐渐转型为借款,美国对韩政策日益不明朗。另外,被社会革命所推翻的李承晚“掠夺型政权”,提醒朴正熙经济发展不能只停留在政治口号上,唯有实质性的经济绩效才是政权得以生存的唯一出路。有鉴于此,朴正熙试图通过具有革命色彩的经济国家主义,用成功的经济绩效来获得和巩固政治合法性。从当时的情况来看,对经历几十年殖民统治,而被刚刚独立为新兴民族国家的韩国来说,这种经济国家主义发展战略易于获得人民群众的认同。

其次,建立强有力的决策和执行机构。即使树立坚定的发展理念,若没有强有力的制度、决策作保障,这种发展理念很难成为现实。军事政变之后,朴正熙以改编政府组织、肃清腐败公务员、整顿社会风气等名义,对政府机构采取了大范围的改革措施。朴正熙为了保障经济决策的科学性,实行了两条基本战略。[7]第一,组织保证。设立一系列决策机构和组织,加强国资动员能力和决策执行能力,为国家对经济领域的有效指导提供了制度平台。例如,经济企划院是最重要的经济决策机构,在级别上仅次于国家重建最高委员会和总理办公室。由于它统一掌管财务、商工、农村、建设等主要政府机构业务的权限,有些学者称之为“超级部”。第二,精英决策。政府大批吸收具有现代头脑的、富有专业知识和精通业务的官僚和知识分子。这些精英包括对日本和美国有相当了解的军人、经济技术官僚、教授或归国留学生、外国专家等。重大决策通常由这些精英们反复论证,最后由总统拍板决定。这样,一个强有力的、精通业务的经济官僚体制的形成,为推进国家现代化目标提供了有效的制度保障。

再次,以有效、理性的经济官僚体制为前提,政府用金融和税收政策等手段来指挥和引导企业行为。从东亚发展型国家金融政策的一般特征来看,它通常超越宏观经济管理范围,国家为了实现中长期目标,把金融和税收当做调整产业结构、指导民间经济部门生产与投资行为的重要政策手段。韩国在这一点上具有典型的发展型国家特征:第一,朴正熙上台后不久,首先对银行实行国有化,加强政府对金融部门的控制,以此作为引导和规范企业资本流向的重要手段。第二,在改善国际关系的同时,以国家做国际贷款担保等方式,吸收大量国际贷款,解决民间资本资金短缺问题。根据国家总体目标,通过海外贷款市场投资配额和税制改革、汇率改革、财政支持等多种手段来牢牢控制及引导企业的投资方向,分阶段成功实现了出口导向发展战略与重化工业化发展战略。第三,通过全国经济人联合会、出口恳谈会等半官方性质的组织,政府同企业建立紧密的合作关系。但是,总的看来,政府通过“经济刺激和政府命令结合”的方式来执行自己的决策,在国家与企业的合作关系中,政府起支配作用。

要而言之,持续的经济发展理念、从社会和政治领域中相对自主的技术官僚体制、政府对市场的一贯和有效的政策选择与执行在韩国经济迅速起飞中起到了决定性作用。

三、韩国发展型国家结构变化与政治选择

在朴正熙掌权的短短18年时间里,韩国迅速走上了工业化道路,成为新兴工业化国家。而这种发展型国家模式是建立在威权政体之上的,是一种以发展经济与高压政治并行的发展模式。朴正熙在大力发展国家经济的同时,利用国家安全法、反共法、社会安全法以及多种形态的总统非常措施彻底压制和排斥了民主政治势力和其他社会力量。同时,通过财政支持、直接干预等方式加强了对各种社会团体的政治控制。但是,基于强权政治的这种发展模式,随着时代的发展,不仅削弱了领导人的政治责任感,导致政权结构的僵化,甚至政治反馈过程也遭到了破坏,最终导致政体本身的瓦解。

(一)结构变化:工业化与社会结构

伴随着工业化的迅速发展,韩国的社会结构发生了重大变化。国际学术界通常用三个重要的结构性指标来衡量工业化进程及其发展阶段:一是农业产值占GDP的比重在15%以下;二是农业就业人口占全部劳动力的比重在20%以下;三是城镇人口占总人口的比率在60%以上。[9]按照此标准,韩国在朴正熙时期基本达到了这一水平,而且随着社会结构的大转变,各个阶层对威权政体的政治态度也逐渐发生了新的变化。

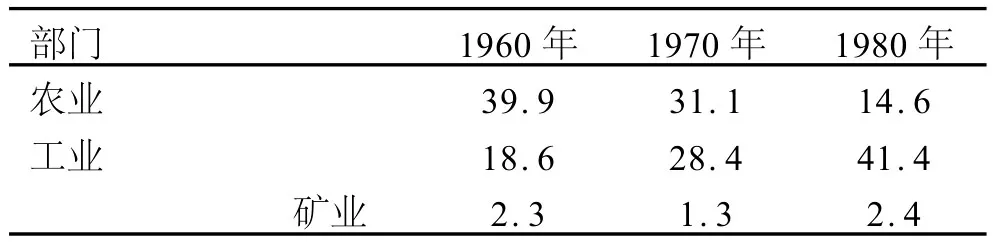

第一,出口导向和重化工业迅速崛起,使韩国经济结构发生了根本性变化。农业部门在 GDP中所占的比重从1960年的39.9%减小到1980年的14.6%,与此同时,工业部门的比重从 1960年的18.6%激增到1980年的41.4%(见表1)。

表1 韩国产业结构变化(1960—1980年) (%)

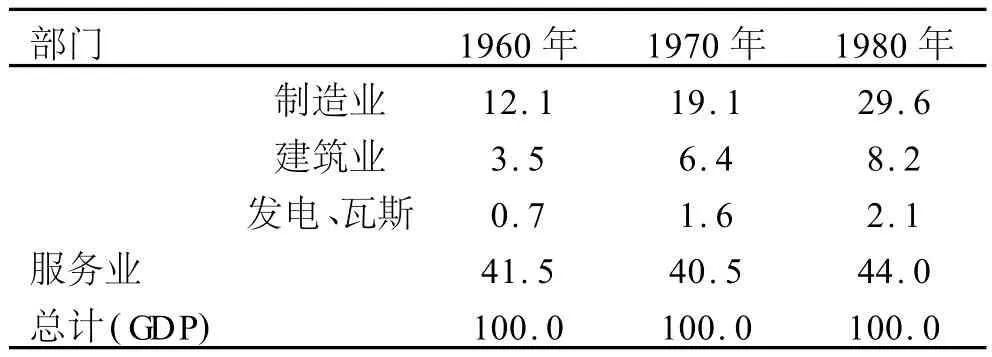

续表1 韩国产业结构变化(1960—1980年) (%)

第二,工业化发展直接带动了整个农村社会的变化。这种变化主要体现在两个方面:第一,以工业化发展为基础,国家通过双重粮价、新农村建设等优农政策来发展农村、动员农村。随着农村社会生活水平的不断改善和国家的动员政策,农民成为强有力的政府支持者。第二,农村社会为城市化、工业化快速发展输送了大规模劳动力,这导致农业人口的急剧减少。据统计,1950年末韩国将近八成劳动力从事农业,到了1970年农村人口在全国人口中所占的比重下降到44.7%,1980年这一比重又下降到28.4%。仅在1966-1984年之间,大约有1100万农村人口移居到城市。[10]从某种角度上讲,这意味着随着工业化的不断深化,小农阶层逐渐转变为城市无产阶级,原来的维新政权的传统支持势力在不断削弱。

第三,工业化进程中韩国劳工规模迅速膨胀,为20世纪70年代至80年代盛行的社会运动奠定了坚实的阶级基础。其实,光复初期,韩国的劳动运动空前壮大,具有很强的政治社会影响力,但是经过朝鲜战争和李承晚政府的高压政策,遭到破坏性打击。朴正熙继承和加强了李承晚时期对劳工部门的高压政策,割断劳工部门与民主政治势力之间的联系,要求劳动运动“非政治化”。同时,在“经济先于政治或文化”的理念之下,朴正熙为了发展经济,不择手段地打压劳工部门,试图通过经济剥削和政治压制手段来遏制低成本、高效率产业环境之下所产生的社会不稳定因素,提高产业国际竞争优势。虽然有些学者认为,工业化时期韩国的劳动体制带有一种国家社团主义倾向,但总体上韩国的劳动控制类型比欧洲和南美社团主义具有更强的意识形态性、压制性和反组织性等特点。[10]劳工阶层的政治诉求受制于强权政治,加之20世纪60年代从贫寒的农村社会刚刚走入城市的工人阶级通过工业化发展成为绝对受益者,未能表现出强烈的政治诉求,保持了比较顺从的角色。20世纪70年代以后,随着重工业和进口替代型产业的发展,产生了由男性主导的、比较稳定、结构上比较强大的劳动队伍,增强了劳工阶级的认同意识。此外,知识分子、宗教界人士对劳工基层工会运动的渗入以及启蒙,促使劳工运动不断走向组织化、规模化、政治化。

第四,在工人阶级的规模不断扩展、力量不断加强的同时,中产阶级也在崛起。工业化发展推动城市化进程,城市人口比例从1960年的28%增加到1985年的65%。经济发展不断推动产业升级,生产和组织的规模化、技术和管理的专业化培育了大量高素质的中产阶级。1960年中产阶级占全国人口的20%,而1980年达到48%。[11]中产阶级的崛起在很大程度上为韩国民主化运动提供了公民社会基础。

由此可见,韩国在短短二十多年的时间内完成了欧洲国家用一个世纪完成的大规模变迁。[12]随着社会结构的大转变,各个阶层对威权政体的政治态度也逐步产生了新的变化。这主要体现在以下两个方面:第一,朴正熙一直把经济成长作为政治合法性的基础,但是随着经济生活的改善、民众教育水平的提高和大众媒体的发达,人民逐渐把目光转向人的基本权利以及“自我实现”等价值性问题上,以往的“用投票(选举)换面包”的政治理念逐步淡出历史舞台。第二,宗教人士、知识分子开始加强同民众部门之间的联系。1972年朴正熙集团推行维新体制,激起了知识界、宗教组织、反对党和新中产阶级越来越强烈的反对,这意味着各阶层和势力之间形成了共同的价值目标。虽然不能否认这一时期的社会运动总体上具有无组织、非政治化等特征,但是20世纪70年代末爆发的一系列社会运动凸显了知识界和宗教组织在民众部门的启蒙和指导作用,并呈现出社会运动与民主党派之间合作的可能。

(二)政治选择:从“软权威”到“硬权威”

尽管朴正熙一贯主张“权力来自于人民”,但这一时期维护威权政体的核心势力还是统治精英和亲卫精英。中央情报部、总统警卫室、军部等亲卫势力的权力大大增强,尤其是保安司令部、首都警备司令部等军部成为维护朴正熙统治体系的核心机关。而朴正熙威权政体的主要物质基础、社会支持来自大资本势力(财阀)和传统农村社会。

第一,大资本势力为维新政权提供物质基础。朴正熙通过对民间资本的有效管理,同大资本势力形成了强大的“发展联合(developmentalist coalition)”。朴正熙时代是韩国财阀大量涌现、迅速发展的时期。朴正熙一上台就把着眼点放在了民间企业上,他通过打击企业非法敛财者、清理经济环境等方式重新整顿国家与企业关系之后,根据国家发展目标,对民间企业实行强有力的、选择性的扶植政策,集中培养具有国际竞争力的大企业。因此,在20世纪60年代到70年代期间,民间大资本势力得到了空前的发展,成为韩国外向型经济和重化工业发展的主要载体,同时为维新政权提供物质基础。

第二,农民是最强有力的支持势力。20世纪60年代后期,韩国尚有50%左右的农业人口,在一人一票的普选制下,农民成为当时最重要的选举力量。[13]然而,虽然朴正熙自称“贫民之子”,曾经提出“农业第一”口号,但20世纪60年代的农村改革并没有取得显著效果,城乡差距不断扩大,致使朴正熙在1967年大选中险些败给主张优农政策的在野党候选人尹潽善。以此为鉴,朴正熙在大力推进工业化发展的基础上,从20世纪70年代开始加大对农村部门的投入——以双重粮价、新村运动等方式动员农村,发展农村,着力改善农民生活状况。这样,新村运动的成功施行吸引了不少农民的支持,使农民成为维新政体“民众形象”的代言人。[14]因此,有评论说,“新村运动只是延长其专制统治,改善其政治合法性的一种工具”。[15]虽然通过新村运动等优农政策,农民对权威政府的支持力度相对有所提高,但是随着工业化的不断深化,大批农民涌入城市,导致威权政体的传统支持势力不断被削弱。

为了应对社会经济环境的急剧变化和长期执政的需求,朴正熙加强了对社会部门的控制和管理,从软权威向硬权威统治模式转变。建国初期,韩国采取了美国式的总统制和三权分立制,实行一人一票的普选制。1963年,通过总统选举正式成为“民选总统”的朴正熙施行了软权威政治形态(soft authoritarianism)——允许有限的政治竞争。但是,从1969年开始,朴正熙的政治统治方式产生了重要变化。朴正熙置人民的强烈反对于不顾,通过“三选改宪”,为自己的第三次总统选举打开了通道。1971年4月,朴正熙虽然动用了大量的金钱收买和官方操作等非法手段,但仅以微弱优势(约一百多万票)战胜了政治宿敌金大中,而且在同年5月举行的国会选举中,在野党也获得了选民史无前例的广泛支持(44.4%),与执政党支持率仅差4.4个百分点,这直接威胁着执政党的主导地位。值此,深感统治危机的朴正熙选择了更为强硬的手段来压制政治反对势力。1972年朴正熙解散国会,公布了维新宪法——把三权分立的第三共和国政体转变为废除总统任期及间接选举为内容的一元体制。通过维新宪法,朴正熙加强了总统的绝对权力,全面否定了三权分立等议会民主主义基本原则,而且通过一系列“紧急措施”和“卫戌令”等法律手段彻底镇压反对势力和各种社会运动。与此同时,朴正熙通过修改劳动关系法(1973年)和劳动法(1974年),强化保安法、反共法等方式镇压劳动运动,形成超强的社会监控体系。

(三)社会分裂:“发展联合”与“民主联合”之间的对立

随着工业化发展和经济结构的大变迁,社会各势力力量对比有了较大的调整,威权政体与大资本势力形成了发展联合,而民众部门也空前壮大,加上他们的文化价值意识的转变,社会日益呈现出分裂之势,朴正熙维新政权开始陷入政治危机的泥潭。

从20世纪60年代开始,朴正熙一直把经济成长作为政治合法性的主要来源,但是20世纪70年代之后,这种合法性逐渐开始动摇。经济的快速增长带来了阶级分化和文化价值观上的变化,加上朴正熙于1969年的宪法改革,人民对政治的不满情绪不断高涨,社会呈现出日趋分裂之势。这种局面为政治挑战势力创造了条件,1971年大选与总选两次选举使他们似乎看到了通过秩序民主主义(选举)实现政权交替的可能性。面对这种局面,执政势力也并没有等闲视之,1972年韩国颁布了维新宪法。

然而,铁拳统治和工业化快速发展带来了社会结构性矛盾的深化,促使朴正熙政权的政治合法性急速瓦解。强调政策效率和国家安全问题的“发展联合”势力与重视公正分配、民主价值的“民主联合”势力之间形成了对立局面。“发展联合”包括军部、技术官僚、民间大资本势力,而“民主联合”则由大学生、劳工、在野党、宗教人士、知识分子组成。军部政权置强权统治于不顾,民主化联合势力对威权政权的挑战呈现出日益激烈之势。如,1977年3月1日,一些在野党人士宣布民主救国宪政之后,反政权运动势力开始聚合,同年12月29日组建了“韩国人权运动协议会”。1978年7月5日,又组建了“民主主义国民联合”的连带机构,主张开展更为积极的政治斗争。1979年3月1日,又成立了以金大中、尹潽善、咸锡宪为共同议长的“实现民主主义和民族统一国民联合”。在政治局势急剧变化之下,1979年8月11日发生的所谓“YH贸易女工事件”为劳动斗争政治化、社会运动与在野党合作打开了新的局面。1979年10月4日,新民党总裁金泳三受“YH事件”牵连被开除国会议员资格,这一事件引发了所谓“釜马事态”。政府依旧习惯性地戒严,并采取了强硬的镇压措施,但却引发了全国性民主化示威,这一事件成为导致朴正熙维新体制瓦解的决定性因素。不仅如此,此时朴正熙政权内部也出现了分裂迹象。主张与民主力量和解的中央情报部部长金载圭同主张用强硬手段打压民主运动的朴正熙及其亲信车智澈发生分歧,最终导致“10·26”事件。[16]

当然,不可否认的是,这一时期民主联合尚以一种“松散”的形态存在,他们未能充分调动广大人民群众。尽管如此,“发展联合”与“民主联合”之间的矛盾日益加剧,各势力之间的这种矛盾对立关系的发展与演变直接影响了20世纪80年代韩国民主化进程。从这个角度也可以看出,关于韩国发展型国家演变的考察不能仅限于20世纪80年代民主转型期,应从20世纪60年代开始的社会政治经济变化中找出它的实际根源。

四、结论

朴正熙时代的结束,并没有给韩国发展型国家带来本质性转变。维新统治下,聚集强大国家暴力工具的军部势力,尤其是以全斗焕为首的强硬派重新篡夺政权之后,强权威政体下的韩国发展型国家模式得以延续。朴正熙统治后期的种种迹象表明,以“发展联合”与“民主联合”为代表的两大势力之间的矛盾日益激化,加剧了社会分裂局面,表明韩国社会逐渐从“强国家、弱社会”向“强国家、强社会”模式转变。

纵观朴正熙18年的独裁统治,这一时期,韩国社会似乎朝着两个不同方向发展:在经济迅速起飞的同时,政治越来越走向极端化、垄断化。而这种不对称的社会发展模式却导致了维新政体本身的瓦解。

第一,作为大资本势力的守护人,国家陷入社会矛盾的可能性加大。这一时期,大资本势力得到迅猛发展,但是与西方资本主义国家不同,这些资本势力未能成为民主诉求的代言人,反而与官僚势力相勾结,成为维护威权政体的保守势力。因此,当劳资关系紧张时,国家(政府)往往扮演资本势力“守护人”的角色,这意味着经济矛盾转化为政治问题的可能性加大,如劳资关系越紧张,国家陷入社会矛盾的可能性就越大。

第二,劳工阶层与中产阶层的空前壮大以及这些群体在政治文化意识上的转变,导致威权政体政治合法性衰退。朴正熙一直把经济成长作为威权政体合法性基础,这种强烈的发展取向在一段时期内迎合了人们的发展愿望。但是随着传统、保守、权威主义的价值观逐渐褪色,人民开始把目光转向原先让位于国家发展的民主权利等价值性因素。而这种变化给威权政体带来了空前压力,过去建立在经济绩效基础上的合法性日益衰退。

第三,政治合法性衰退与国家自主性的不断削弱,直接影响到国家对市场与社会的有效管理和监控。在这种情况之下,朴正熙未能顺应人民的民主要求,反而加强一人独裁统治。这种反历史的政治战略选择,激起了人民的愤怒,使学生、劳工、在野党、宗教界、知识分子等广大人民群众走向联合。

[1] Peter Evans.Embedded Autonomy:State and Industrial Transformation[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,1995.

[2] [韩]禹贞恩.发展型国家[M].曹海军,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2008.24,62.

[3] Dietrich Rueschemeyer and Peter B.Evans.The State and Economic Transformation:Towards an Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervantion[A].Peter B.Evans,Dietrich Rueschmeyer,and Theda Skocpol(eds.).Bringing the State Back In[M].Cambridge:Cambridge University Press,1985.49,339.

[4] Moon Chung-in.Changing Patterns of Business-Government Relations in South Korea[A].Andrew MacIntyre ed.Business and Government in Industrializing A-sia[M].Ithaca:Cornell University Press,1994.

[5] [韩]崔章集.韩国民主主义的条件与展望[M].汉城:NANAM出版社,1996.80-82.

[6] [韩]尹相寓.对东亚发展型国家论的批判性检讨:以韩国经验为中心[J].经济与社会,2001,(50):166.

[7] 王加丰.朴正熙“开发独裁”体制研究[M].北京:学苑出版社,1999.124,151-155.

[8] [韩]金溶澈,文正仁.韩国经济发展与民主化经验[A].社会科学论丛[C].汉城:延世大学社会科学研究所,1995.121.

[9] 姜渭渔.中国进入重化工时代[J].中国科技财富,2004,(6).

[10] [韩]具海根.韩国工人阶级的形成[M].汉城:创作与批评社,2002.68,77.

[11] [韩]赵利济,金赢亨.韩国经济腾飞的政策剖析[M].孔德诵,董桂兰,译.华中理工大学出版社,1996.433-434.

[12] [韩]宋丙洛.韩国经济的崛起[M].北京:商务印书馆,1994.118.

[13] [韩]朴振焕.新村运动[M].北京:中国农业出版社,2005.68.

[14] Moon Chung-yin(ed.).The Korean Economy in Transition:Political Consequences of Neo-conservative Economic Reforms[M].Durham,NC:Center for Asia-Pacific Studies,Duke University,1988.

[15] 石磊.三农问题的总结[M].南昌:江西人民出版社,2005.188.

[16] 董向荣.韩国由威权向民主转变的影响因素[J].当代亚太,2007,(7):25.