男子曲棍球运动员比赛跑动能力研究

李 强,贺耀杰

1 前言

2009年在山东举行的第11届全运会男子曲棍球比赛是我国曲棍球最高水平的比赛,本研究利用摄像机和SIM I°Scout技、战术分析系统,对参赛的8支球队63名运动员的比赛跑动能力进行研究。通过对国内最高水平男子曲棍球比赛的观查和测量,可以较为全面掌握国内优秀男子曲棍球运动员的比赛跑动能力,并对我国男子曲棍球运动员的体能训练和训练监控起到积极的推动作用。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

第11届全国运动会期间,本研究全程跟踪拍摄男子曲棍球比赛,选取辽宁、内蒙古、甘肃、广东、北京、山东、天津和香港共8支球队8场比赛中的21名前锋运动员、19名前卫运动员和23名后卫运动员共63名运动员为研究对象(选取的运动员为打满整场比赛的运动员)。

2.2 研究方法

2.2.1 录像拍摄

两台Sony DCR-TRV 11E型摄像机,分别放置于两个半场中央的同侧看台的最高处,摄像机处于同一高度,分别拍摄曲棍球场各半场。在整个拍摄过程中,保证摄像机的位置不动,镜头焦距不变,保证把场地的中线、边线和球门线完整地拍摄到画面中,直到整场比赛结束。摄像机取景框的下沿和球场的近端边线平行。

2.2.2 场地的标定

首先,要对所拍摄的录像图像进行二维标定。二维标定以每个半场的中线、球门线和两条边线的4个交点作为已知坐标点。运动员在每个半场的位置以坐标的形式表示。曲棍球比赛的标准场地长度为91.40 m,宽度55 m。为了提高分析的精确性,场地的尺寸均以cm为单位。左边拍摄画面的 4个点按顺时针方向分别为(0,0),(0, 5 500),(4 570,5 500),(4 570,0),右边拍摄画面的4个点按顺针方向分别为(4 570,0),(4 570,5 500),(9 140, 5 500),(9 140,0)。进入分析系统的标定程序后,在左、右两台摄像机的画面中,分别用鼠标点击4个已知坐标点在图像中的位置,完成标定工作。

2.2.3 运动员位置的定位

用鼠标点击运动员某一时刻在录像图像中的位置即可确定运动员的位置定位。本研究中,根据运动员速度和方向的变化来定位运动员前、后两点的时间和坐标。只要运动员的速度和移动方向发生了变化,就点击鼠标记录运动员的实时位置。这时,就可以生成时间(ti)和坐标(Xti, Yti)两个参数以及前、后两点之间的距离,并可以同时生成此刻运动员在球场示意图中的位置。

2.2.4 数理统计

运用统计学原理,结合EXCEL和SPSS统计软件对统计数据进行处理与分析。

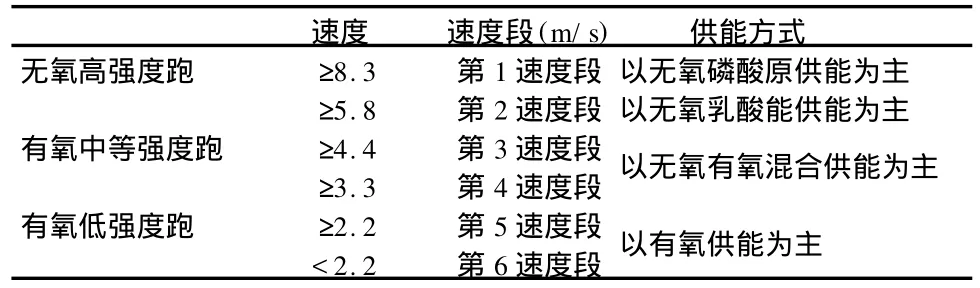

2.3 跑速的确定和运用

由于划分跑动速度标准既要对比赛的跑动数据进行详细的分析,又需要对运动员进行大量实验室测试才能得到信效度较高的跑动速度划分标准,本研究的目的不是制定或修订曲棍球运动员的跑动速度标准,而是对运动员在比赛中的整体跑动情况进行分析,因此,借鉴丹麦学者班斯伯对足球比赛跑动速度的划分标准,把速度划分为6个速度段(表1)。

表1 曲棍球比赛中不同活动形式的划分标准一览表

3 结果与分析

3.1 不划分位置情况下运动员整体不同速度段跑动距离3.1.1 运动员上半场不同速度段跑动距离

表2显示,曲棍球运动员上半场第1速度段的最多距离是60 m,最少距离是5 m,平均距离27 m;第2速度段距离最多430 m,最少151 m,平均285 m;第3速度段距离最多701 m,最少224 m,平均509 m;第4速度段距离最多982 m,最少370 m,平均719 m;第5速度段距离最多1 103 m,最少587 m,平均840 m;第6速度段距离最多1 567 m,最少1 037 m,平均1 274 m;总距离最多4 380 m,最少2 593 m,平均3 654 m。

表2 曲棍球运动员上半场不同速度段跑动距离分析一览表 (m)

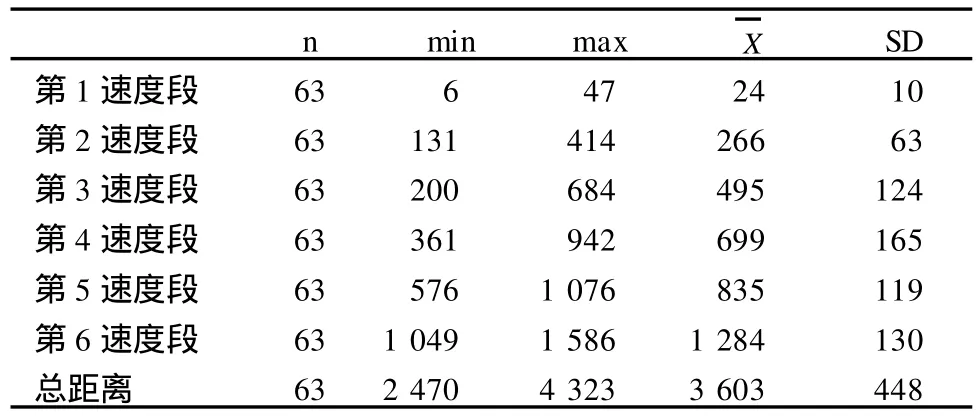

3.1.2 运动员下半场不同速度段跑动距离

表3显示,曲棍球运动员下半场第1速度段的最多距离是47 m,最少距离是6 m,平均距离24 m;第2速度段距离最多414 m,最少131 m,平均266 m;第3速度段距离最多684 m,最少200 m,平均495 m;第4速度段距离最多942 m,最少361 m,平均699 m;第5速度段距离最多1 076 m,最少576 m,平均835 m;第6速度段距离最多1 586 m,最少1 049 m,平均1 284 m;总距离最多4 323 m,最少2 470 m,平均3 603 m。

表3 曲棍球运动员下半场不同速度段跑动距离分析一览表(m)

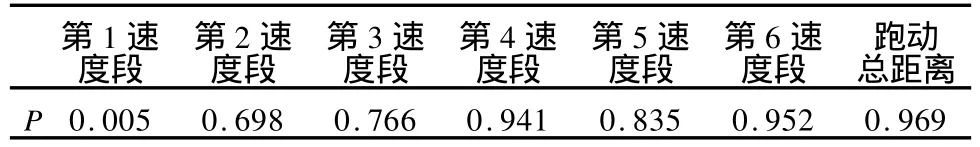

3.1.3 运动员上、下半场不同速度段跑动距离对比

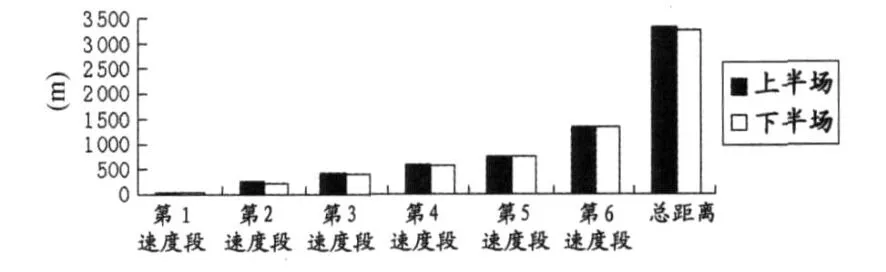

图1 曲棍球运动员上、下半场跑动距离对比示意图

通过分析发现(图1),上、下半场不同速度段的跑动距离在数量上存在差异,

上半场只有第6速度段的跑动距离低于下半场,上半场第1、第2、第3、第4、第5速度段跑动距离和跑动总距离高于下半场。为了更进一步验证不同速度段跑动是否在统计学上是否有差异性,对上、下半场的不同速度段跑动进行了t检验分析(表4)。

表4 曲棍球运动员上、下半场不同速度段跑动距离t检验结果一览表

通过对上、下半场不同速度段跑动距离的t检验发现,第1速度段距离上、下半场存在显著性差异,第2至第6速度段和跑动总距离不存在显著性差异。

3.1.4 运动员全场不同速度段跑动距离

表5 曲棍球运动员全场不同速度段跑动距离动分析一览表(m)

表5显示,曲棍球运动员全场第1速度段的最多距离是103 m,最少距离是12 m,平均距离51 m;第2速度段距离最多844 m,最少291 m,平均551 m;第3速度段距离最多1 385 m,最少424 m,平均1 004 m;第4速度段距离最多1 924 m,最少731 m,平均1 418 m;第5速度段距离最多2 179 m,最少1 163 m,平均1 675 m;第6速度段距离最多3 153 m,最少2 118 m,平均2 557 m;总距离最多8 703 m,最少5 063 m,平均7 256 m。

3.2 不同位置运动员不同速度段跑动距离的相互比较

为了进一步深入研究曲棍球运动员的跑动能力,在认真研究曲棍球运动员位置特点的基础上,把曲棍球运动员分为前锋运动员、前卫运动员和后卫运动员。

3.2.1 不同位置运动员上半场不同速度段跑动距离比较3.2.1.1 前锋运动员上半场不同速度段跑动距离统计

根据描述性统计结果,上半场比赛中,曲棍球前锋运动员的第1速度段跑动距离在21~60 m之间,平均距离41 m,最高距离60 m;第2速度段跑动距离在197~388 m之间,平均距离302 m,最高距离388 m;第3速度段跑动距离299~649 m之间,平均距离550 m,最高距离649 m;第4速度段跑动距离在 481~912 m之间,平均距离792 m,最高距离 912 m;第 5速度段跑动距离在 607~982 m之间,平均距离878 m,最高982 m;第6速度段距离在1 102~1 485之间,平均距离1 272 m,最高距离1 485 m;上半场跑动总距离在2 997~4 299 m之间,平均距离3 834 m,最高距离4 299 m。

表6 曲棍球前锋运动员上半场各强度跑动距离分析一览表(m)

3.2.1.2 前卫运动员上半场各强度跑统计

表7 曲棍球前卫运动员上半场各强度跑动距离分析一览表(m)

根据描述性统计结果,上半场比赛中曲棍球前卫运动员的第1速度段跑动距离在12~44 m之间,平均距离25 m,最高距离44 m;第2速度段跑动距离在226~430 m之间,平均距离308 m,最高距离430 m;第3速度段跑动距离347~701 m之间,平均距离575 m,最高距离701 m;第4速度段跑动距离在421~982 m之间,平均距离808 m,最高距离982 m;第5速度段跑动距离在667~1 103 m之间,平均距离927 m,最高1 103 m;第6速度段距离在1 037~1 351之间,平均距离1 209 m,最高距离1 351 m。上半场跑动平均距离3 024~4 380 m之间,平均跑动距离3 853 m,最高距离4 380 m。

3.2.1.3 后卫运动员上半场各强度跑统计

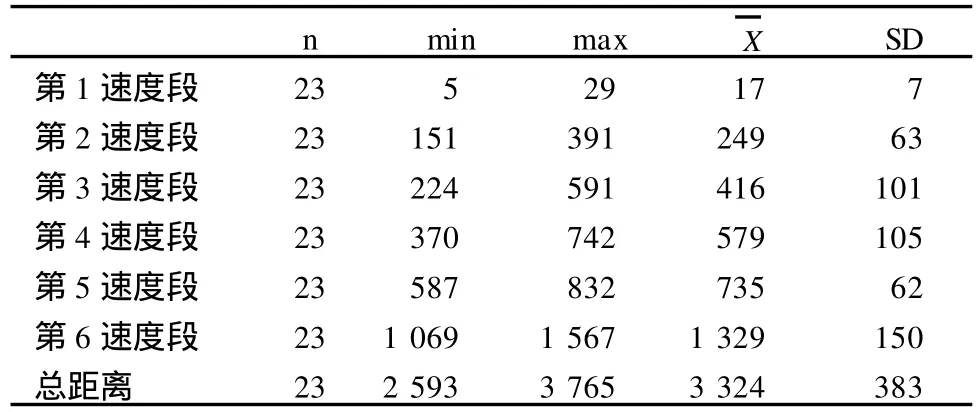

表8 曲棍球后卫运动员上半场各强度跑动距离分析一览表(m)

根据描述性统计结果,上半场比赛中曲棍球后卫运动员的第1速度段跑动距离在 5~29 m之间,平均距离17 m,最高距离29 m;第2速度段跑动距离在151~391 m之间,平均距离249 m,最高距离391 m;第3速度段跑动距离224~591 m之间,平均距离416 m,最高距离591 m;第4速度段跑动距离在 370~742 m之间,平均距离579 m,最高距离 742 m;第 5速度段跑动距离在 587~832 m之间,平均距离735 m,最高832 m;第6速度段距离在1 069~1 567之间,平均距离1 329 m,最高距离1 567 m;上半场跑动总距离在2 593~3 765 m之间,平均距离3 324 m,最高距离3 765 m。

3.2.1.4 不同位置运动员上半场不同速度段跑动距离差异分析

通过上述描述性分析发现,不同位置运动员在上半场各强度跑动距离上存在差异,但为了进一步验证不同位置运动员的不同速度段跑动距离在统计学检验上是否有差异,本研究对不同位置运动员的不同速度段跑动距离进行了差异分析(表9)。

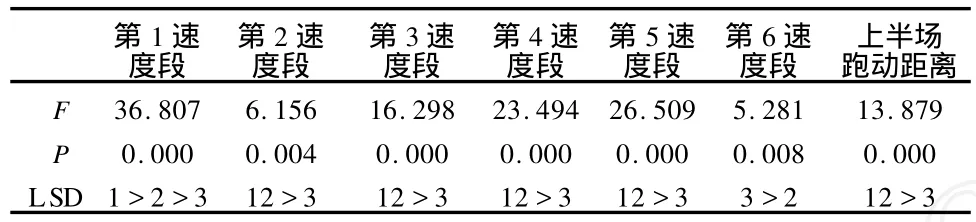

表9 曲棍球不同位置运动员上半场不同速度段跑动距离差异分析一览表

结果显示,在第1速度段距离方面,前锋运动员跑动距离高于前卫运动员和后卫运动员,前卫运动员高于后卫运动员;在第2速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第3速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第4速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第5速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第6速度段距离方面,后卫运动员高于前卫运动员;上半场跑动总距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员。

3.2.2 不同位置运动员下半场不同速度段跑动距离的相互比较

3.2.2.1 前锋运动员下半场不同速度段跑动距离统计

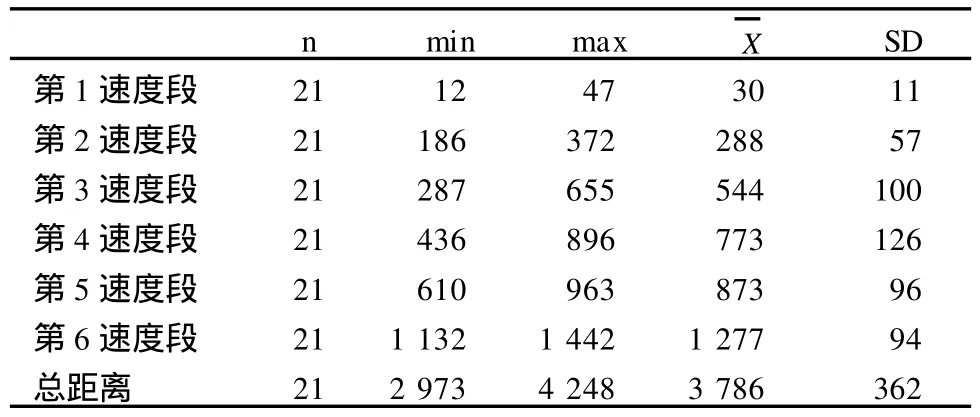

表10 曲棍球前锋运动员下半场不同速度段跑动距离分析一览表(m)

根据描述性统计结果,下半场比赛中曲棍球前锋运动员的第1速度段跑动距离在12~47 m之间,平均距离30 m,最高距离47 m;第2速度段跑动距离在186~372 m之间,平均距离288 m,最高距离372 m;第3速度段跑动距离287~655 m之间,平均距离544 m,最高距离655 m;第4速度段跑动距离在 436~896 m之间,平均距离773 m,最高距离896 m;第5速度段跑动距离在610~963 m之间,平均距离873 m,最高963 m;第6速度段跑动距离在1 132~1 442 m之间,平均距离1 277 m,最高距离1 442 m;上半场跑动总距离在2 973~4 248 m之间,平均距离3 786 m,最高距离4 248 m。

3.2.2.2 前卫运动员下半场不同速度段跑动距离统计

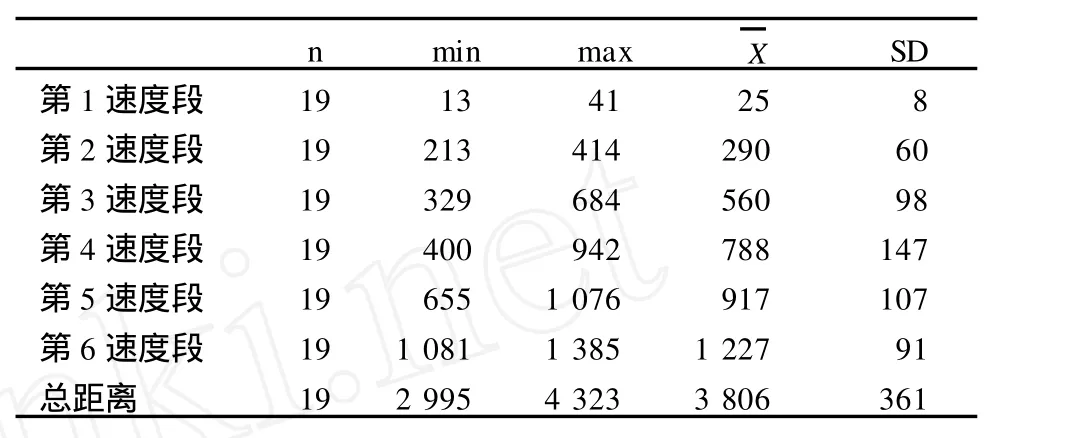

表11 曲棍球前卫运动员下半场不同速度段跑动距离分析一览表(m)

根据描述性统计结果,下半场比赛中曲棍球前卫运动员的第1速度段跑动距离在13~41 m之间,平均距离25 m,最高距离41 m;第2速度段跑动距离在213~414 m之间,平均距离290 m,最高距离414 m;第3速度段跑动距离329~684 m之间,平均距离560 m,最高距离684 m;第4速度段跑动距离在 400~942 m之间,平均距离788 m,最高距离 942 m;第 5速度段跑动距离在 655~1 076 m之间,平均距离917 m,最高1 076 m;第6速度段距离在1 081~1 385 m之间,平均距离1 227 m,最高距离1 385 m;下半场跑动平均距离2 995~4 323 m之间,平均跑动距离3 806 m,最高距离4 323 m。

3.2.2.3 后卫运动员下半场不同速度段跑动距离统计

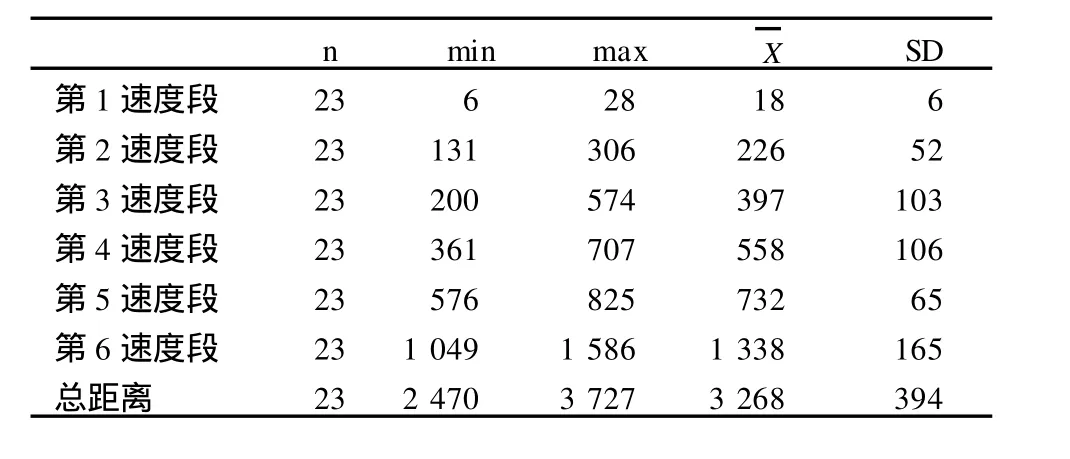

表12 曲棍球后卫运动员下半场不同速度段跑动距离分析一览表(m)

根据描述性统计结果,下半场比赛中曲棍球后卫运动员的第1速度段跑动距离在 6~28 m之间,平均距离18 m,最高距离28 m;第2速度段跑动距离在131~306 m之间,平均距离226 m,最高距离306 m;第3速度段跑动距离200~574 m之间,平均距离397 m,最高距离574 m;第4速度段跑动距离在 361~707 m之间,平均距离558 m,最高距离 707 m;第 5速度段跑动距离在 576~825 m之间,平均距离732 m,最高825 m;第6速度段距离在1 049~1 586 m之间,平均距离 1 338 m,最高距离1 586 m;上半场跑动总距离在2 470~3 727 m之间,平均距离3 268 m,最高距离3 727 m。

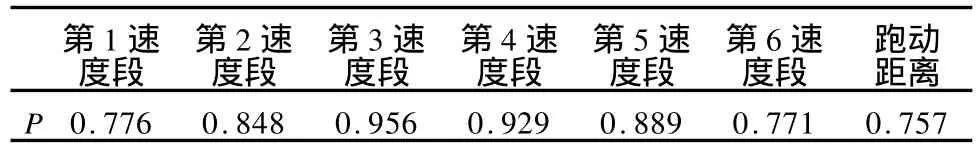

3.2.2.4 不同位置运动员下半场不同速度段跑动距离差异分析

通过上述描述性分析发现,不同位置运动员在下半场不同速度段跑动距离上存在差异,但为了进一步验证不同位置运动员的不同速度段跑动距离在统计学检验上是否有差异,本研究对不同位置运动员的不同速度段跑动距离进行了差异的分析(表13)。

表13 曲棍球不同位置运动员下半场不同速度段跑动距离的差异分析一览表

结果显示,在第1速度段距离方面,前锋运动员跑动距离多于前卫运动员和后卫运动员,前卫运动员多于后卫运动员;在第2速度段距离方面,不同位置运动员之间存在显著性差,前锋运动员和前卫运动员多于后卫运动员;在第3速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员多于后卫运动员;在第4速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员多于后卫运动员;在第5速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员多于后卫运动员;在第6速度段距离方面,后卫运动员多于前卫运动员;下半场跑动总距离方面,前锋运动员和前卫运动员多于后卫运动员。

3.2.3 不同位置运动员上、下半场不同速度段跑动距离相互比较

3.2.3.1 前锋运动员上、下半场不同速度段跑动距离比较

图2 曲棍球前锋运动员上、下半场跑动距离对比示意图

通过分析发现前卫运动员上、下半场不同速度段的跑动距离在数量上存在差异,上半场第1、第2、第3、第4、第5速度段和总距离高于下半场,而第6速度段跑动距离下半场高于上半场。为了更进一步验证不同速度段跑动在统计学上是否有差异性,对上、下半场的不同速度段跑动进行了t检验分析,结果如表14。

通过对上、下半场不同速度段跑动距离的t检验发现,第1速度段、第2速度段、第3速度段、第4速度段、第5速度段、第6速度段和跑动总距离不存在显著性差异。

在梅赛德斯-奔驰S级(222车型)中,车辆所有的照明均采用LED(发光二极管)技术,是全球第一款没有安装白炽灯的车辆。该款车型将静态全LED大灯作为标准装备,带智能照明系统(ILS)的动态全LED大灯作为选装装备提供,尽管如此,智能照明系统还是广泛应用在上市车辆中,包括:动态转角照明灯、转角照明灯、自适应远光灯辅助系统增强版、扩展的雾灯功能、高速公路照明。本文介绍该车型LED大灯(图1)的基本功能。

表14 曲棍球前锋运动员上、下半场的不同速度段跑动距离t检验一览表

3.2.3.2 前卫运动员上、下半场不同速度段跑动距离比较

图3 曲棍球前卫运动员上、下半场跑动距离对比示意图

通过分析发现前卫运动员第1速度段上、下半场跑动距离相等,其余速度段和总距离在数量上存在差异,上半场第1、第2、第3、第4、第5速度段和总距离高于下半场,而第6速度段跑动距离下半场高于上半场。为了更进一步验证不同速度段跑动距离在统计学上是否有差异性,对上、下半场的不同速度段跑动进行了t检验分析(表15)。

表15 曲棍球前卫运动员上、下半场的不同速度段跑动距离t检验一览表

通过对上、下半场不同速度段跑动距离的t检验发现,第1速度段、第2速度段、第3速度段、第4速度段第5速度段、第6速度段和跑动总距离不存在显著性差异。

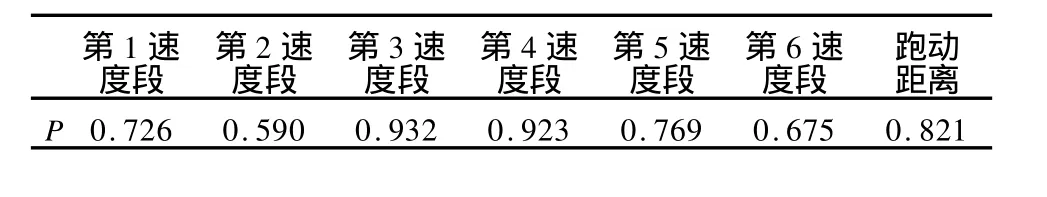

3.2.3.3 后卫运动员上、下半场不同速度段跑动距离比较

图4 曲棍球后卫运动员上、下半场跑动距离对比示意图

通过分析发现,后卫运动员上、下半场不同速度段的跑动距离在数量上存在差异,上半场第2、第3、第4、第5速度段和总距离高于下半场,而第1和第6速度段跑动距离下半场高于上半场。为了更进一步验证不同速度段跑动在统计学上是否有差异性,对上、下半场的不同速度段跑动进行了t检验分析,结果如表16。

通过对上、下半场不同速度段跑动距离的t检验发现,第1速度段、第2速度段、第3速度段、第4速度段、第5速度段、第6速度段和跑动总距离不存在显著性差异。

表16 曲棍球后卫运动员上、下半场的不同速度段跑动距离t检验一览表

3.2.4 不同位置运动员全场不同速度段跑动距离的相互比较

3.2.4.1 前锋运动员全场不同速度段跑动距离描述性统计

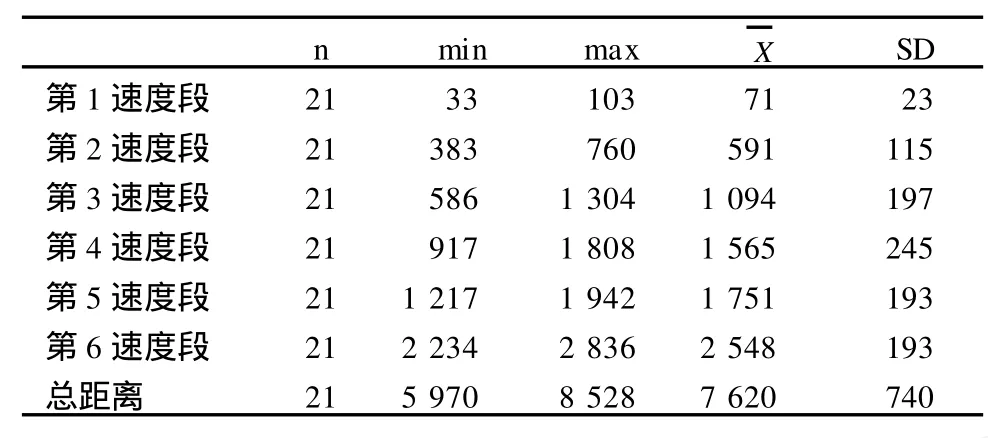

表17 曲棍球前锋运动员全场不同速度段跑动距离分析一览表(m)

根据描述性统计结果,全场比赛中曲棍球前锋运动员的第1速度段跑动距离在 33~103 m之间,平均距离70 m,最高距离 103 m;第 2速度段跑动距离在 383~760 m之间,平均距离591 m,最高距离760 m;第3速度段跑动距离586~1 304 m之间,平均距离1 094 m,最高距离1 304 m;第4速度段跑动距离在917~1 808 m之间,平均距离1 565 m,最高距离1 808 m;第5速度段跑动距离在1 217~1 942 m之间,平均距离1 751 m,最高1 942 m;第6速度段距离在2 234~2 836 m之间,平均距离2 548 m,最高距离2 836 m;全场跑动总距离在5 970~8 528 m之间,平均距离7 619 m,最高距离8 528 m。3.2.4.2 前卫运动员全场不同速度段跑动距离描述性统计

表18 曲棍球前卫运动员全场不同速度段跑动距离分析一览表(m)

根据描述性统计结果,全场比赛中曲棍球前卫运动员的第1速度段跑动距离在25~85 m之间,平均距离50 m,最高距离85 m;第2速度段跑动距离在439~844 m之间,平均距离598 m,最高距离844 m;第3速度段跑动距离676~1 385 m之间,平均距离1 136 m,最高距离1 385 m;第4速度段跑动距离在821~1 924 m之间,平均距离

1 596 m,最高距离1 924 m;第5速度段跑动距离在1 322~2 179 m之间,平均距离1 844 m,最高2 179 m;第6速度段距离在2 118~2 736 m之间,平均距离2 435 m,最高距离2 736 m;全场跑动平均距离6 019~8 703 m之间,平均跑动距离7 659 m,最高距离8 703 m。

3.2.4.3 后卫运动员全场不同速度段跑动距离描述性统计

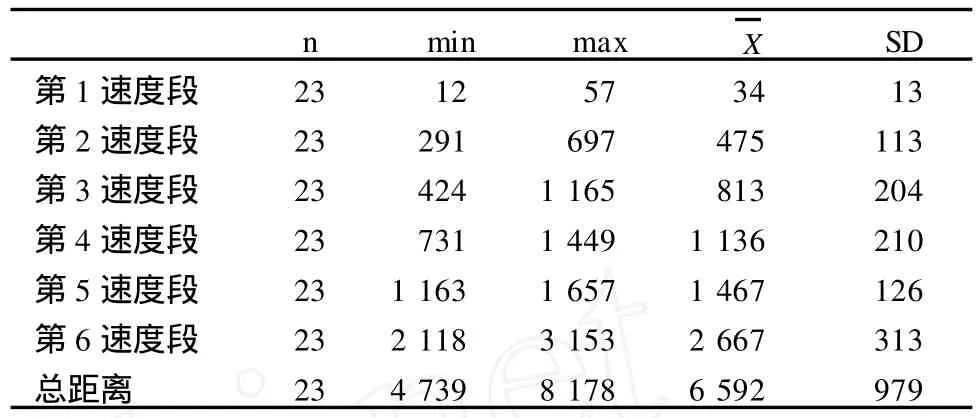

表19 曲棍球后卫运动员全场不同速度段跑动距离分析一览表 (m)

根据描述性统计结果,全场比赛中曲棍球后卫运动员的第1速度段跑动距离在12~57 m之间,平均距离34 m,最高距离57 m;第2速度段跑动距离在291~697 m之间,平均距离475 m,最高距离697 m;第3速度段跑动距离424~1 165 m之间,平均距离813 m,最高距离1 165 m;第4速度段跑动距离在731~1 449 m之间,平均距离1 136 m,最高距离1 449 m;第5速度段跑动距离在1 163~1 657 m之间,平均距离1 467 m,最高1 657 m;第6速度段距离在2 118~3 153 m之间,平均距离2 667 m,最高距离3 153 m;全场跑动总距离在4 739~8 178 m之间,平均距离6 592 m,最高距离8 178 m。

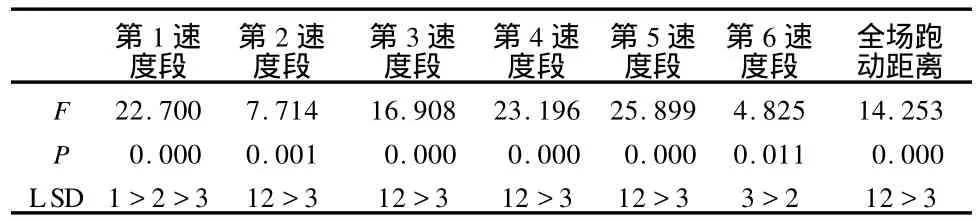

3.2.4.4 不同位置运动员全场不同速度段跑动距离差异分析

通过上述描述性分析不同位置运动员在下半场不同速度段跑动距离上存在差异,但是为了进一步验证不同位置运动员的不同速度段跑动距离在统计学检验上是否有差异,本研究对不同位置运动员的不同速度段跑动距离进行了差异的分析(表20)。

表20 不同位置运动员全场不同速度段跑动距离的差异分析一览表

结果显示,在第1速度段距离方面,前锋运动员跑动距离高于前卫运动员和后卫运动员,前卫运动员高于后卫运动员;在第2速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第3速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第4速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第5速度段距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员;在第6速度段距离方面,后卫运动员高于前卫运动员;下半场跑动总距离方面,前锋运动员和前卫运动员高于后卫运动员。

4 分析与讨论

不划分位置情况下,上、下半场不同速度段跑动距离的t检验显示,第1速度段距离上、下半场存在显著性差异,第2至第6速度段和跑动总距离不存在显著性差异。本研究与邵君(2009)的研究结论一致,邵君的研究认为:上、下半场运动员快速跑的时间和次数没有多少差距,只是快速跑的距离上半场比下半场多了约20%左右。可以得出,上、下半场的比赛强度是基本相同的,对运动员的体能要求没有多少差异。一些比赛到了下半场,当落后的球队奋起直追时,可能体能的要求比上半场还要高。但是运动员到了下半场,由于体能的下降,在与上半场同等的竞技状况下,第1速度段跑动的距离减少,可能会出现失误或跟不上比赛的节奏,这就要求运动员首先有较高的体能储备,其次,要求运动员必须合理分配上下半场的体能,以达到比赛的要求。

之前尚未发现用精确的测量工具测量曲棍球运动员不同速度段的跑动距离,有研究报道,曲棍球运动员全场比赛的跑动总距离在6 000~10 000 m,也有的研究报道,曲棍球运动员全场比赛6~8 km,本研究通过 SIM°Scout技、战术分析系统发现,全运会男子曲棍球比赛全场跑动距离在5 063 m~8 703 m之间。

通过上半场、下半场和全场比赛跑动距离的方差分析发现,曲棍球前锋运动员和前卫运动员在无氧供能为主的第1速度段、第2速度段和有氧无氧混合供能为主的第3速度段、第4速度段都要好于后卫运动员,并且统计学上的差异显著。这与前锋运动员和前卫运动员位置职责有关系,前锋运动员在场上的主要职责是取得进球,以获得比赛的最后胜利。比赛时攻守速度很快,抢断球后的快速进攻较多,故前锋运动员一般是爆发力强、速度较快的运动员。前卫运动员是中场位置的运动员,是比赛进攻的组织者,也是防守时的第1道防线。在整个比赛过程中,中场是一个攻防转换的枢纽,中场运动员的技术水平、竞技状态和体能状况,很大程度上决定了一场比赛的攻防局面,影响一场比赛的最终结果,所以,中场历来也是争抢最为激烈的地带。故各队的中场运动员都具有较高水平的攻防能力,跑动能力较好,能在对抗中取得优势。而以有氧功能为主的第6速度段则是后卫运动员好于前锋运动员和前卫运动员。这表明,曲棍球比赛对前锋运动员和前卫运动员的无氧跑动能力、有氧无氧混合跑动能力以及跑动总距离方面的要求高于后卫运动员,而后卫运动员的第6速度段跑动距离较多,但这并不代表对后卫运动员的有氧跑动能力要求高,从比赛分析的实际情况看,是后卫运动员无氧和有氧无氧混合跑动较少的情况下才导致了第6速度段的跑动较多。这充分说明曲棍球比赛对前锋运动员和前卫运动员的无氧和有氧无氧混合跑动距离要求较高,而对后卫运动员的无氧和有氧无氧混合跑动距离要求相对较低。这与后卫运动员的位置特点有关,后卫运动员是一个队伍防守的主要组织者,也是防守的最主要的力量。对方一旦突破了后卫运动员的防守,就有可能立即取得进球,同时,后卫运动员也是发动长传快攻的组织者。虽然现在的比赛讲究攻守的平衡性,大多数球队的教练员在战术上要求后卫运动员插上助攻,但是,后卫运动员作为防守的主要屏障,不敢轻易离开自己的活动区域。所以,对后卫运动员的无氧和无氧有氧混合跑动能力要求比前锋运动员和前卫运动员低。曲棍球前锋运动员和前卫运动员虽然在多数方差分析上不具有显著性差异,但是在上半场和全场的第1速度段上存在显著性差异,说明曲棍球前锋运动员比前卫运动员进行了更多的极限强度跑动也就是通常所说的冲刺跑,曲棍球比赛队前锋运动员第1速度段的跑动距离要求是最高的,这与观测比赛录像的实际是相符合的。

前锋运动员、前卫运动员和后卫运动员上半场第2至第5速度段跑动距离和跑动总距离比下半场高,但是t检验发现,3个位置运动员上、下半场上述速度段跑动距离和跑动总距离没有显著性差异。前锋运动员、前卫运动员和后卫运动员上半场第6速度段的跑动低于下半场第6速度段的跑动距离,这一速度段的跑动距离主要包括强度很低的慢跑、快走和慢走,这一速度段的跑动主要是在比赛间歇时间,或与比赛攻防相关程度低的跑动,这一速度段的跑动是强度最低、速度最慢的跑动,下半场这一速度段跑动距离的增加表明由于体力下降,其他高强度速度段的跑动减少导致第6速度段跑动距离增加,但是t检验没有发现显著性差异。

5 结论

1.在不划分位置情况下,利用 SIM°Scout技、战术分析系统量化了曲棍球运动员上半场、下半场和全场不同速度段的最高跑动距离、最低跑动距离和平均跑动距离。描述性统计显示,上半场除第6速度段跑动距离以外,其余速度段跑动距离和总距离比下半场高,通过t检验发现,第1速度段距离上、下半场存在显著性差异,其他速度段和总距离的t检验无显著性差异,说明第1速度段的跑动距离上半场比下半场差异更显著,下半场第1速度段跑动距离下降更明显。

2.利用 SIM°Scout技、战术分析系统量化了曲棍球前锋运动员、前卫运动员和后卫运动员上半场、下半场和全场不同速度段的最高跑动距离、最低跑动距离和平均跑动距离,为评定不同位置曲棍球运动员在比赛中的跑动能力和确定跑动能力训练负荷量和负荷强度提供数据支持。

3.通过方差分析发现,上半场比赛中所有速度段和上半场跑动总距离都存在显著性差异,在第1至第5速度段跑动距离和上半场跑动总距离方面,前锋运动员和前卫运动员要高于后卫运动员,而第6速度段的跑动距离后卫运动员要多于前卫运动员。下半场比赛中,所有速度段和下半场跑动总距离都存在显著性差异,在第1至第5速度段跑动距离和上半场跑动总距离方面,前锋运动员和前卫运动员要高于后卫运动员,而第6速度段的跑动距离后卫运动员要多于前卫运动员。全场比赛中,所有速度段和全场跑动总距离都存在显著性差异,在第1至第5速度段跑动距离和全场跑动总距离方面,前锋运动员和前卫运动员要高于后卫运动员,而第6速度段的跑动距离后卫运动员要多于前卫运动员。

4.经过t检验发现,曲棍球前锋运动员、前卫运动员和后卫运动员上、下半场的不同速度段跑动距离和上、下半场跑动总距离没有显著性差异。

[1]艾康伟.足球运动员比赛条件下运动距离测量和运动速度分析[J].中国体育科技,2005,41(5):81-84.

[2]程冬美.曲棍球运动规律与我国曲棍球运动发展研究[J].中国体育科技,2004,40(6):67-69.

[3]崔冬冬,刘丹,郑鹭宾.三种足球体能评价模式的比较[J].体育学刊,2009,16(5):75-78.

[4]陈志坚.我国男子曲棍球运动员体能特点及训练方法现状初探[J].科技创新导报,2009,(7):241-242.

[5]顾晓敏、刘丹.中国国家队女子足球运动员比赛跑动能力研究[J].中国体育科技,2008,44(4):66-69.

[6]刘丹.足球体能训练~高水平足球体能训练理论与实践[M].北京:北京体育大学出版社,2006.

[7]刘丹.2007年女子足球世界杯赛运动员跑动能力研究[J].体育科学,2009,29(10):51-60.

[8]刘丹.球类运动训练理念批判[M].北京:北京体育大学出版社, 2006.

[9]刘丹,王新洛,朴刚.对国家男子足球队运动员比赛活动能力的研究[J].中国体育科技,2006,42(4):10-15.

[10]龙凤雨.女子曲棍球运动员专项体能训练方法的探讨[J].体育师友,2006,(4):28-29.

[11]邵君.我国女子曲棍球运动员比赛中速度特征的研究[J].山东体育学院学报,2009,25(6):74-76.

[12]孙铁环,刘丹,曹晓东,等.中国国家队女足运动员跑动能力研究[J].天津体育学院学报,2008,23(2):179-181.

[13]王艳红.中国女子曲棍球队备战第27届奥运会体能训练特点研究[J].首都体育学院学报,2004,16(2):89-93.

[14]王光明,陈朝霞.中国女子曲棍球短角球成功率及技、战术分析[J].成都体育学院学报,2003,29(3):74-76.