高血压脑出血手术治疗时机及预后分析探究

廖付营

(湖南省隆回县人民医院,湖南 隆回 422200)

高血压脑出血手术治疗时机及预后分析探究

廖付营

(湖南省隆回县人民医院,湖南 隆回 422200)

目的 探讨高血压脑出血患者的手术治疗时机、方式及治疗疗效之间的关系。方法 通过对140例高血压脑出血患者进行回顾性分析,依照病发到手术之间的时间段,将其分为A组(出血<7h的超早期手术组,n=66),B组(出血在8~12h的早期手术组,n=40)以及C组(出血>24h的延迟手术组,n=34)。根据患者不同情况,采用不同手术形式,随访2年,按ADL能力分级评定患者术后生存情况;结果 A组和B组术后病死率显著低于C组(P<0.05);A组与B组、B组与C组相比病死率无显著差异。结论 对于高血压脑出血患者来讲,选择合适的手术时机和手术形式是影响其术后治疗效果的关键。

手术时机;预后分析;高血压脑出血;病死率

对于高血压脑出血者来讲,Glasgow昏迷评分(GCS)<8分或者CT检查脑实质内出血量>50mL或者中线结构移位>1cm时,患者病死率在91%以上[1]。其中,治疗时机和治疗方式是影响高血压脑出血者治疗效果的关键因素。鉴于此,本文对其之间的关系了做了回顾性分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2006年1月至2010年3月入湖南省隆回县人民医院治疗的140例高血压脑出血患者,其中女性患者51例,男性患者89例,年龄在37~79岁,平均年龄55.8岁,高血压病史在2~23年;36例患者GCS评分在3~5分,104例患者GCS评分在6~8分;头颅CT显示76例患者基底节区出血,22例患者脑叶出血,25例患者丘脑出血,9例患者小脑出血,8例患者单纯脑室出血并铸型;依照多田公式计算出血量,39例患者在50~70mL,76患者在71~100mL,25例患者>100mL,全部患者中线移位>1cm。将140患者依照发病时间和手术时间之间的间隔划分为3组,其中A组包括66例患者,为出血<7h的超早期手术组;B组包括40例患者,为出血7~24h的早期手术组;C组包括34例患者,为出血>24h的延迟手术组。3组患者的一般资料经比较,无统计学意义的差异,具有可比性。

1.2 治疗方法

上述患者中,对于幕上血肿50~70 mL、小脑出血且无瞳孔散大的患者,应在全麻的状态下行小骨窗开颅血肿清除术,用窄脑压板在距离血肿最近脑功能哑区将脑组织分开至血肿腔或者自侧裂分开至血肿腔,最大限度清除血肿;对于幕上血肿>70mL且瞳孔散大的患者,应在全麻状态下行开颅血肿清除并去骨板减压术,用窄脑压板在距离血肿最近脑功能哑区将脑组织分开至血肿腔,将血肿大部分清除甚至完全清除;对于脑室铸型或者脑室出血为主的患者,行单或双侧脑室穿刺置管外引流手术,在置管以后冲洗血肿,且进行轻度的负压轴吸,手术之后由引流管注入1万U/d的尿激酶,在引流管夹闭4h之后放开。患者在手术之后均给予预防应激性溃疡、神经营养、脱水、止血、预防感染等常规性治疗措施,将血压控制在149/90mmHg左右,避免血压出现剧烈波动。

1.3 疗效标准

依照ADL能力分级法评定患者生存状况,恢复正常生活定为1级,可独立生活或者恢复部分正常生活定为2级,需要人帮助才能行走的定为3级,卧床但意识清醒的定为4级,植物生存状态定为5级。

1.4 统计学分析

以百分比的形式表示数据资料,进行单因素方差分析,其中显著性水平定为P<0.05。

2 结 果

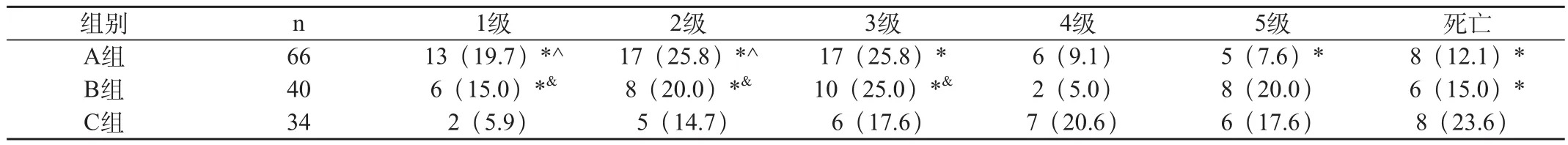

表1 不同手术时机的患者ADL恢复情况比较 单位:例(%)

手术后,对所有患者进行2年后随访,结果发现A组和B组ADL达1~3级患者的比例要比C组高,患者病死率明显低于C组;A组相对于B组,ADL达1~2级的比例显著增加,患者病死率无统计学差异。相对于C组,B组ADL在1~3级的比例显著较高,见表1。

3 讨 论

3.1 治疗时机对预后的影响分析

通过上述研究可以发现,预后方面A组优于B组,B组又优于C组,可见及早进行外科干预能够明显降低高血压脑出血患者的致残和死亡概率。Brott[2]研究发现在患者发病1d以内,有38%以上的患者血肿会有33%的增大,且多发生于病后的3~4h内。王忠诚[3]通过对比研究国内外多家医疗单位的大量患者手术结果后主张,对于条件较为适合的患者应该进行超早期手术或者早期手术。有研究证明,患者常在病发后的20~30min时形成血肿,且出血自动停止,后经6h血肿周围会有水肿发生,且不断严重,血肿附近的脑组织会出现坏死,再经过12h左右的时间,坏死与出血相融合,出现病变情况。病例生理研究证实,出血7h内清除血肿,治疗效果最为理想。总之,血肿压迫时间与致残率、病死率具有正相关关系,所以脑出血后的超早期或者早期手术对于改善患者预后作用很大。

3.2 手术方法分析

当前外科领域,高血压脑出血的手术方式有很多种,具体选择哪种要根据患者的实际情况来决定。对于血肿较小、GCS积分较高、意识正常的患者,钻孔置管血肿引流术加尿激酶溶解术或者锥颅血肿碎吸术比较适合,不仅创伤小,而且操作方便,手术并发症发生概率低。2007年更新的自发性脑出血诊治指南、美国卒中协会卒中理事会、高血压研究理事会、护理质量和结果跨学科研究组、美国心脏协会通过研究大量病例发现,虽然向血肿内注射尿激酶能够使得血肿负荷降低,导致死亡的因素减少,但是同时会提升再出血的概率,手术之后机体功能并不能得以改善,其有效性仍不明确[4]。对于出血量少、部位浅、年龄大的患者,应该选择小骨窗开颅手术,且在显微镜下操作,因此种方式是在直视情况下除血的,所以止血较为彻底,减压也很充分;对于出血量大、出血部位不深、有脑疝形成且中线移位严重加之小脑出血的患者,应采用开颅血肿清除术;对于丘脑出血并破入脑室的患者,若血肿不大,以脑室出血为主,可单纯脑室外引流,将脑脊液和部分血肿引流出来,能够降低颅压,从而降低脑疝发生概率,降低病死率。若患者丘脑血肿比较大,可行锥颅血肿碎吸术或者开颅血肿清除术,但是术后并发症较多,致残率和病死率上升。

综上所述,众多医学报道证实早期外科干预能够有效地降低高血压脑出血患者的致残率和病死率。但是,手术方式等综合诊疗的过程也会对患者术后并发症、术后疗效等产生重大影响。

[1] 汪海关,戴荣权.高血压脑出血规范化外科治疗的探讨[J].中华神经外科杂志,2005,25(11):658-659.

[2] 王宝华,于国平.不同微创手术治疗重症高血压脑出血的疗效比较[J].中国全科医学,2008,11(24):251-252.

[3] 周志彬.高血压脑出血术式选择[J].中国当代医药,2010,17(3):38-39.

[4] 张静.老年高血压脑出血立体定向术后的护理体会[J].立体定向和功能性神经外科杂志,2005,18(1):48-49.

R743.34

B

1671-8194(2011)04-0099-02

10.15912/j.cnki.gocm.2011.04.067