南湾植物公社

这是我的故乡的南湾。

我的故乡有南北两道湾。南湾山大,坡陡,沟深,远远地看,就像是被猫科动物硕大的爪子抠过一样,沟壑遍布,草木丛生,各种各样的草、树、庄稼、小动物聚集在一起,将南湾填得满满当当。北湾地势较为平坦,像一个巨大的簸箕,人、牲口、鸡鸭和猫狗都在这个巨大的簸箕形状的湾垴里安身,组成一个村庄。北湾起先是人民公社,后来改成生产队,再后来又改成了组。在北湾人的心里南湾一直是南湾,从来都没有更改过名称。

我的乡亲,吃住在北湾,但都是南湾的常客。祖祖辈辈在南湾垦荒、耕种、除草、秋收、寻草、砍柴、放牧。南湾就是北湾人的后花园。前些年南湾大部分耕地退耕还林还草了,不过北湾的人依然在南湾耕种、除草、秋收、种草、割草。村里的耕地少了,闲着的时候就多了,常常没有事情可做。村里的年轻人一批接一批地往外跑,父亲舍不得让我外出,但又怕我在家里憋坏了,就每天让我去南湾自家的苜蓿地里给牲口割革。退耕之后,山上的草就被封起来了,牲畜的草料只能从自家的耕地里出产。紫花苜蓿是多年生草本植物,一旦选中了地撒上种子,就不能轻易更换。我们剩下的耕地本来就不多了,从庄稼里节省出来的土地种植的苜蓿根本不够牲畜吃,乡亲们就在麦子收了之后再在地里撒上谷子和燕麦种子,以补给牲口的草料。燕麦和谷子原本是庄稼,而错过了播种期的谷子和燕麦,就长成了牲口草。南湾垴里的三亩紫花苜蓿是父亲特意为圈里那头一年四季体壮膘肥的黑骟驴种植的。割苜蓿花费不了多少时间,每次割完苜蓿时间尚早,回家也没有当紧的事情可做,我就索性躺在捆好的苜蓿上,或闭眼小憩,或看天、看南湾里生长着的野草、庄稼还有树。时间久了,便看上了瘾。

我就想,北湾一共有四十户人家,总共不到三百。口人,而在南湾生长着的植物至少也有七十余种,而数量多得数也数不过来,足够成立一个植物的公社——南湾植物公社。

鸡冠草是南湾最奇特的野草,在大多数植物因干旱而减缓了生长速度的时候,它却生机盎然。鸡冠草的植株并无特别之处,在状若鸡冠的叶片之下的茎秆上,几乎没有成型的叶子,这是鸡冠草的一种智慧,在干旱的土地上,养分、水分就如黄金般珍贵,拒绝浪费是生长在干旱的土地上所有植物共同的美德。只要能让生命最终完成种族的繁衍使命,就够了。它们不能像动物一样发出声音,只能用紫红色的叶片在大地上呈现出来的色泽和形状来表达根系在土壤中的感受。而它表达感受的方式并不是为了让别人看到或者听到什么,仅仅是为了真实地展现它们每时每刻真切的感受,它们只是在表达着生命本身。在北湾,我常常会碰见中庄里李大爷的哑巴女儿文娟,文娟是个俊俏的姑娘,不仅模样俊俏,而且心灵手巧,茶饭针线样样能干。文娟和我年龄差不多大,在我上小学四年级的时候,我就对自己说过,以后娶媳妇就娶和文娟一样俊俏的姑娘。她总穿打过补丁的衣服,我听李大爷说过,文娟特别懂事,她知道家里穷,所以从来不和他要新衣服,他每年都要给文娟买几件新衣服,她却舍不得穿,都悄悄地塞给了比她小两岁的上学的妹妹,把妹妹换下来的旧衣服洗洗缝缝改改自己又穿上了。除了李大爷,没有人能听懂文娟说的话,但是我喜欢看文娟边说边比划的样子,她不具备正常人沟通的方式,所以她几乎从来都不说正常人那样的废话,她珍惜每次与人交流的机会。尽量以最简洁的方式表达自己的思想和感受。她的每一次的表达都充满了无尽的善意与温暖。

草胡子在南湾遍地都是,地下一把胡须一样的根系,地上一把胡须一样的叶片。草胡子的须状根系非常发达,叶片纤细而修长,犹如胡须一般。别看它叶片细碎,植株矮小,它可是这片土地上的霸地虎,只要是草胡子所扎根的土壤,其他的草本植物就很难存活,发达的须状根系能将植株周围五公分范围内的土壤里的水分全部咂干。这个有些蛮横的野生植物也有它的好处,须状根系一旦扎入土壤,就能将土壤牢牢地抓住,它是保持水土流失的最佳草种。它的品性与横行乡里的宝山兄弟们有几分相像,真让人觉得既头疼又骄傲。在南湾,有草胡子生长,就能保证南湾植物公社土地的平安。在北湾,有宝山兄弟几人,邻村的人就不敢轻易到北湾来惹是生非。

无论是牵牛子还是野牵牛,这些来自旋花科的植物,总是一副生来就软弱无骨的样子,扎入土壤的根系能为其生命提供养料和水分,缠绕而生的茎秆上长着漂亮的叶片,叶间开着美丽的喇叭花,但是不借助外物它们根本无法实现一生中在大地上真正的站立。它和三叔家的自强一样,天生聪慧,能说会道,可是纵使她有多少优点,但无法自立的这一个弱点就注定一生需要帮扶和照顾。自强和牵牛子一样,都有一个比身体显得强壮的名字。

灰条和苦苣菜是南湾公社里游走于庄稼地和野草之间的两种植物,只要它们愿意,可以在荒坡野地里生长,也可以在农田里生长。野菜是它们共同的名字,在人类赋予它们这个殊荣的同时,让它们失去了以传承种族繁衍为己任的权利,在这个世上,没有无端的给予,亦没有无端的收获。灰条凭借着先开花先结果的本领在大地上与农人周旋,苦苣菜仰仗着不死的根系,与农人手中的犁铧以及锄头较量。它们不甘于在荒坡野地里那贫瘠而又僵硬的土壤里生长,灰条和苦苣菜都向往着被农人正式转正的时刻,它们渴望像庄稼一样名正言顺地在庄稼地里幸福地生长。然而,它们拥有野菜和野草的双重身份,在农人的心中却永远不及庄稼的分量。从北湾走出去的年轻女子里面,也曾有过命若灰条和苦菜一样的人,她们本以为凭借自己的青春,以情人和秘书的双重身份就可以在城市里得到自己想要的幸福生活,但事实上,青春不常在,就像灰条和苦苣菜一生的青苗期一样,青苗期过后。它们还有什么作为筹码与农人讨价还价呢?

不只是人与人没法比,植物与植物也没法比,灰条和苦苣菜为了得到它们想要的土壤而不择手段,偏偏车前子却是南湾植物公社里最为随意的一员。它不怕地皮坚硬,常常在大路边上被车轱辘压过的地方生根发芽,而且还生长得特别健康,墨绿色的肥厚的叶片,就是它健康的肤色,花一开就一大串,果实一结也是一大串。记得当初桂香嫁给牛娃的时候,牛娃家里很穷,村里的人都说桂香怕是看走眼了,可是不到两年,牛娃家就买回来了一头肥壮的犍牛。牛娃恋家,村里大多数年轻人都出远门了,牛娃就承包了别人撇下的地,他心疼自己的婆姨,地里的活计不让桂香干,全都是他一个人像陀螺一样地转。五年时间里,桂香一气生下了三个丫头,牛娃给桂香下了死任务,不生个男娃,绝不罢休,第十年,第八个孩子出生了,是个男娃。牛娃对婆姨说,这下他满足了。牛娃想着,这几年没有白苦,想要的都得到了,每日老婆孩子热炕头,圈里还有一头老犍牛。斗大的字也识不了几个的牛娃,成天乐呵呵的。觉得日子过得也挺美。

如果黄芪不是在挂果期招惹来是非,它也算得上是南湾公社里本分的野生植物。在孩子们的眼里。黄芪一生中最美的时候不是在开花期,而是在挂果以后,荚果表皮膨胀,充满气体,用手轻轻一捏,“啪”的一声就爆裂了。随着这一声轻响,就将黄芪正为生产下一代种子而憋的一股气给放了,上一代种子以发芽和传承种族繁衍为己任的梦想也随之而破灭了。黄芪进入成熟期之后,枝叶开始干枯,身体日渐单薄,就像是进入暮年的老者,那些果实被孩子们当“响炮”放了的植株,显得更加干瘪。它们佝偻着干瘦的身躯,在秋风里沉默,就像是在村口单身过了一辈子的九爷,满脸沧桑,满心孤独。深秋时节,没有在大地上留下种子的黄芪,把根留在了土壤里,等待下一个春天,而没有在世间为自己留下后代的九爷。把自己当做根留在了土壤里,与黄芪的根系为邻,继续着他守护黄芪的梦。

脓疮草一直被北湾的人误叫成笼床秆子,长高的脓疮草看上去颜色真有些像竹制笼屉里的挡板,而且有一股淡淡的陈年笼屉的味道。我从小跟着大人们这样叫,所以在我整理材料的时候就将它写成了笼床秆子,后来经过翻阅大量的资料才确认,它应该叫脓疮草,是一味治疗冻疮的草药。世间的人和事,无独有偶,在村里,表哥的父亲是一位老秀才,英年早逝,他去世的时候,只有二十六岁,那年表哥刚满三岁,他父亲生前给他取过一个名,叫成喜,村里人一直这样叫着,而且我有好几次都看到村长的花名册上他的名字也是这两个字。直到去年,表哥给他的父亲迁坟,请来的阴阳在发祭文的时候,我看到,他把表哥的名字写成了晨曦,我才知道,这些年,我跟着北湾的父老乡亲,一直误叫着一些人和一些植物的名称。

柠条是南湾植物公社里最显眼的灌木植物。大多数年份,干旱会从开春一直持续到仲夏,旱死了麦子,晒死了豌豆。胡麻在仲夏的日头底下半死不活,而南湾梁上。被饥饿的羊啃草胡子时用嘴皮打磨得溜光的土地上,一簇簇的柠条却生长得非常茂盛。六月,黄灿灿的花一开,柠条就显得越发旺盛了,这是柠条在一年中最美的时刻。七月,绿莹莹的果子一挂,柠条在大地上安宁的日子就算到了头了,不等柠条的荚果由绿色转成深红色,山坡上、沟壑里,只要是有柠条的地方,就满是忙碌的身影,只需两三日,柠条就只剩下光溜溜的枝条了。叶片没了,荚果没了,就连浑身的刺也没有了,柠条浑身的这些刺本来是为了保护自己的,可是在这个时候连自己的枝条也保护不了,常常会在一夜之间连同果实和叶片从柠条的枝条上不翼而飞。柠条的枝条被砍了,我不知道究竟是谁砍掉的,因为村里人家的土筐、篮子、耱、连枷,甚至连锅台上的筷子都是用柠条的枝条制作的。我曾担心过,柠条的种子被人捋去卖了钱,枝条被人砍了做了家什,柠条怎么办?而等到来年春天,柠条又发芽了,枝条没了,果实没了,这都不算什么,只要根还扎在土里,这就够了。根是柠条的命,只要留得命在,枝条会有的,果实也会有的。在北湾务了大半辈子农的父亲。在他四十五岁那年,种在南湾垴的十亩土豆大获丰收,父亲心里高兴,他想多卖些钱,给大哥娶媳妇多添一些彩礼,他听说定西的土豆收购价格高,就私下里从外面联系了个收土豆的贩子,父亲坐着贩子的车一起去了定西,那年的土豆满满当当装了一大卡车。一周之后,父亲失魂落魄地回到家里,原来在半路上,趁父亲下车解手的空当,贩子开着车跑了。回到家里,父亲就害了一场大病,我心疼我的父亲,我就用他平日里教的一句话给父亲宽心,留得青山在,不怕没柴烧,只要父亲能平安回来就好,土豆来年再种。

沙棘缘何在这里被叫做黑刺,我的理解是,深褐色的树干,深褐色的枝条、深褐色的棘刺,就连细碎、狭长的叶片也是墨绿色的,树干、枝条、棘刺的褐色太深,叶片的墨绿色太浓,叫它黑刺,最恰当不过了。黑刺皮实,随手将它的根系插入土壤就能成活。黑刺属于那种有点水分就能成活,给点阳光就长得壮实的树种。黑刺树其貌不扬,甚至长得有些丑陋,它没有白杨树挺拔、伟岸的树干,没有柳树婆娑、繁茂的树冠,亦没有桃树粉嫩、艳美的花朵,但是它独有艳丽、油润的果实。很少有人知道黑刺是在什么时候抽出了新芽,在什么时候开了花,又在什么时候结了果。也许只有孩子知道,酸甜可口、油润多汁的果实在早霜来临前后的日子里就开始成熟了。在农村,像黑刺、沙枣属于胡颓子科植物的树种,都是些闲树,人们把它们栽植在无法种植庄稼的梁上或者是沟垴里这些闲置的地方。居家过日子的人,都指望不上它们。它们就像是村里闲着的麻雀、闲着的狗或者是闲着的蚂蚁,只有孩子钟爱并在乎着它们。只要尝过黑刺果的人都知道,第一口酸,再一口酸中带甜,第三口就恨不得抓一大把塞进嘴里。而黑刺的棘刺往往会在这时狠狠地扎人一下,就是让人欲罢不能。杏树、苹果树属于蔷薇科植物的树种,才是所有人都钟爱着的树种。人们把这些树栽植在自家的庭院里或者院落周围,每年全靠着这些树为一家人出产一年中最主要的果品。而且杏树、苹果树像家里的老母鸡一样,既能吃上鸡蛋还能靠它们变钱。

小麦、燕麦、谷子、糜子、玉米、高粱是禾本科植物里的幸运儿,它们因了优秀的果穗,赢得了人们对待植物的最高礼遇。在南湾的所有耕地里,禾本科植物是主要的作物。小麦、燕麦、豌豆、谷子、糜子、荞麦、玉米、土豆、胡麻、苦荞麦,都是北湾人种植在南湾农田里的庄稼。在南湾,野生植物,就是这里的常住居民,而庄稼只是这片土地上在季节里穿行的匆匆过客,他们在年复一年的轮作倒茬中不断地更换着它们所扎根的土壤的方位,今朝豌豆,明春小麦;今春胡麻,明年土豆。南湾里可供耕作的土地就只有那么一点,每隔几年,原来种植过小麦的那块田里就又是小麦,地还是那块地,麦种子还是那麦种子,收成却大不相同。在南湾,我常常听老人们说,“兔子不在旧窝里卧”,正是因为这样,庄稼的收成就好一年,坏一年,这样年复一年,多少人从幼年一直在这反反复复的好好坏坏里老去。在南湾,这些庄稼就像是被套进了磨堂里拉磨的牲口,一圈又一圈不停地转着,一年又一年地转,却始终没有转出南湾的这片土地。作为庄稼,在土壤里的时候,它们的生杀大权被天掌握着,而等到种子成熟之后,命运却又被农人接在手里,没有哪个作物会知道,今日躺在粮房里的种子,明日会身在何处。它们就像这片土地上以土为生、靠天吃饭的农人,他们也不知道今天的在南湾里耕作,而明日会身在何处。

人分男人和女人,麻子分公麻和母麻。在这片十年九旱的土地上,麻子、向日葵是仅次于胡麻的油料作物,如果遇到旱年,胡麻绝收,耐旱的麻子和向日葵是胡麻的替代品。在南湾植物公社里,麻子是所有植物中最能体现出母性美的植物。麻子在幼苗期就开始从感官上将公麻和母麻分开来了,公麻的植株瘦弱,母麻的植株肥壮。它们这种鲜明的植株特性一直持续一生。公麻的一生保持着精瘦而高挑的个子,而母麻从幼苗期开始就在做着孕育新生命的准备,为了完成开花前的养分积淀,母麻顾不得自己身形的线条。公麻一生中最大的作用,就是努力将花粉传送给了母麻,花期过后,公麻就完成了种族交给它的任务,自己像个无所事事的一样。而母麻孕育着种族全部的希望,它的艰辛的生活才刚刚开始,进入孕穗期的母麻,在大地上挺着臃肿的身躯,顶着生命中的风风雨雨始终如一地将种族的希望拥在自己的怀里,无怨无悔。公麻从开完花之后,生命就急速地转入了衰亡,农人们将枯死的公麻的茎秆拔掉,地里就剩下那些身怀六甲的母麻,就像是北湾里年轻的寡妇,在生命的苦闷和孤独里,为种族而坚守着,它们的坚守,是如此的简单而又神圣,它们的坚守,只为了新生命的顺利诞生和健康成长,仅此而已。

白菜、萝卜、胡萝卜、芹菜、香菜、油菜、韭菜、葱、蒜、茴香、甘蓝、洋姜、螺丝菜、西葫芦、倭瓜、辣椒、茄子、西瓜、黄瓜、西红柿、梅豆、豇豆、苦豆、蚕豆、扁豆都是北湾人附带着种植的作物,它们不需要花费多少人力,也用不着多少土地,在北湾,每家人的庄院前后都有几分留下来专门种植这些作物的园子,面积不大。却像农家闺女的梳妆台,花花绿绿,不仅好看,而且还特别实惠。这些作物对在城市里生活的人而言,是主要的农作物,在南湾和北湾,它们就像是农人们日常生活中的佐料一样,没有了它们,生活就少滋缺味,但是有一点就够了。

回到北湾,在整理南湾植物公社资料的时候,我突然发现,每当从记录的笔记里摘录出一个植物的名称,我的脑海里就紧跟着闪现出北湾里让我熟知的一个人,一副脸庞,或者是与我在北湾生活有关的零零碎碎。

北湾里闲着的人越来越少,年轻的人越来越少,年少的孩子也越来越少,村里就只剩下了像我的父母亲一样年迈的老人和一些像我的女儿一样年幼的孩子。据说,他们都去了城市,对北湾生活过多年的人来说,城市是一个宽泛的概念,只要是离开了北湾,就算是进了城市。县城也是城市,许多孩子考上了学,在县城读书,母亲们跟着孩子走了,给孩子做饭、洗衣服、做伴儿。家里有老人的,把不多的家务活留给老人,家里没有老人的,出门一把锁。年轻人大都去了大都市,有孩子的,把孩子留给老人,没有孩子的,把老人留给南湾的几亩薄地。从此,北湾就成了留守老人和留守儿童的收容所,在外闯荡几年。打下了基础的年轻人回头将老人和孩子也接走了,村庄里的院门出进的人一天天少了,院门上的铁锁一天天多了。不知道是谁带头拆了别人家的庄院,于是,整个村庄开始变得面目全非。村庄开始空旷起来了,萧索了。真担心有一天北湾会成为一个空村,像南湾一样长满了植物,而南湾,留下的耕地没有人去耕种,一种叫庄稼的植物会从南湾绝种,这个被我命名为南湾植物公社的地方,将会有二十余种植物从此灭绝了。这些植物需要人去照料,而人却一个个、一家家从这个地方搬走了,它们该怎么办?

在我家从北湾搬出来的那一年,父亲说,我们这是背井离乡了,在自家的地里撒上苜蓿种子吧,苜蓿是庄稼里面最皮实的作物,至少还能让祖祖辈辈耕种过的这片土地上每年还有一种叫紫花苜蓿的作物在生长着。

临行前的那个傍晚,我站在院门口望着南湾,我在想,如果南湾的这些植物行动起来和人一样方便,它们会不会像我们一样抛弃这片土地呢?

我担心我的后人会将这个曾经烟火旺盛的北湾和南湾遗忘,所以在我离开这片土地之前,用这样的方式把它们记录下来。

公元二零零九年农历九月廿八日,南湾,是南湾植物公社,经年生长着七十余种植物;北湾,是北湾人民公社,此前,这里生活着四十户人家,三百口人。这里是我的祖先祖祖辈辈生活过的地方,我们的故居。

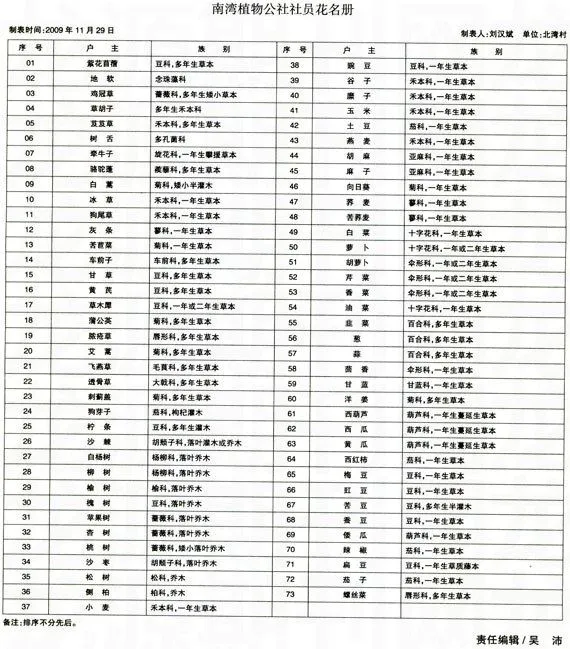

最后,请允许我为南湾植物公社的社员们造一份花名册,请允许我以一个普通农民的身份做一次公社书记的工作,让我和我亲爱的读者一起将它们铭记!

责任编辑