社区矫正工作社会化:实施手法与途径探索

王金元

社区矫正工作社会化:实施手法与途径探索

王金元

(江南大学法政学院,江苏无锡 214122)

社区矫正作为一种预防和促使罪犯重返社会的非监禁刑罚执行活动,已经被许多国家广为采用。社区矫正工作社会化既是行刑社会化的体现,也是社区矫正工作目标的要求。社区矫正工作社会化是矫正对象社会化与再社会化实现的重要保证。如何保证社区矫正工作社会化能够有效实现,笔者认为:整个社区矫正工作过程必须始终坚守社会化手法参与其中,社区矫正工作社会化途径主要针对矫正对象适应能力提升与自我功能完善,以及其所处社会环境的修复和改善。

社区矫正 社会化 实施手法 非监禁刑罚

社区矫正作为非监禁刑的一种重要方式,已经在许多国家广为采用。社区矫正是刑罚制度发展的一种趋势结果,它反映出“整个刑罚制度由肉刑到监禁刑、再到非监禁刑”的发展趋势。①荣容、肖君拥:《社区矫正的理论与制度》,中国民主法制出版社2007年版,第3页。社区矫正有其自身的价值,它在避免狱内罪犯之间恶习交叉感染、避免罪犯与外界隔绝而产生的不适应社会变化、保持罪犯与家庭、亲朋正常联系等方面发挥着重要作用。因此,社区矫正能够有效确保矫正对象社会化与再社会化的实现。从成效和意义而言,社区矫正一方面可以最大程度提高罪犯改造的自我能动性,提高教育改造的质量,降低重新犯罪率;另一方面也是我国刑罚执行制度、司法体制探索和改革的尝试。

一、社区矫正工作社会化的立论依据

古希腊哲学家普罗塔哥拉曾经提出,“刑罚应该为着未来而处罚,因此,再不会有其他的人,或者被处罚者本人再犯同样的不法行为。”①高铭暄:《刑法学原理》(第3卷),中国人民大学出版社1994年版,第48-50页。刑罚从“报应刑”到“目的刑”与“教育刑”的转化,更突出体现了它的预防与恢复、更新功能。社区矫正本质属性就是具备预防与促使罪犯回归社会的一种非监禁刑罚执行活动。因此,社区矫正实施过程中,如何协助罪犯进行社会化与再社会化、进一步完善其社会化环境,是确保社区矫正工作本质属性能否完成的关键因素。

1.社区矫正工作社会化是由社区矫正的本质属性所决定的

2003年7月,由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部颁布的《关于开展社区矫正试点工作的通知》指出:社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动”。关于社区矫正本质属性,目前学界有“非监禁性刑罚执行说”与“非监禁刑罚执行活动和矫正罪犯的‘犯罪意识和行为恶习,并促使其顺利回归的双重性质说。”②史柏年:《刑罚执行与社会福利:社区矫正性质定位思辨》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2009年第1期。如张昱教授就提出:社区矫正是以社区为平台,以科学的价值观念和工作方法恢复矫正对象的社会功能,促使矫正对象顺利回归社会的刑罚执行制度和过程。③张昱、费梅萍:《社区矫正实务过程分析》,华东理工大学出版社2005年版,第8页。笔者同意后者的观点,因为社区矫正直接和最终目的是协助矫正对象重返社会、降低重新犯罪率,维护和预防社会稳定。由此可见,社区矫正具有惩罚与矫正双重功能,即刑罚执行过程与促使矫正对象回归社会的助人过程。最高人民检察院、最高人民法院、司法部、公安部2005年颁布的《关于扩大社区矫正试点范围的通知》提出:“社区矫正工作是将罪犯放在社区内,遵循社会管理规律,运用社会工作方法,整合社会资源和力量对罪犯进行教育改造,使其尽快融入社会,从而降低犯罪率,促进社会长期稳定与和谐发展的一种非监禁刑罚执行活动。”因此社区矫正又是兼具刑罚执行和社会工作属性,具备监管、矫正和服务的功能和目标。

社区矫正工作本质属性与过程目标具有内在的一致性,即促使矫正对象重返社会,降低其重新犯罪率,维护和预防社会稳定。由此,社区矫正工作必须立足于协助或促进矫正对象的社会化和再社会化,增强其适应社会环境的能力;必须立足于修复和完善矫正对象的社会环境功能,为矫正对象再社会化、顺利回归社会提供健全的社会支持网络。

2.社区矫正工作社会化符合社会生态系统理论要求

要做好社区矫正工作,社会生态系统理论阐释下的人类行为与社会环境之间关系就显得尤为重要。个人的生存环境是一个完整的生态系统,即由一系列相互联系的因素构成的一种功能性整体,包括家庭系统、朋友系统、工作职业系统、社会服务系统、政府系统、宗教系统等。人是在环境中与各种生态系统持续互动的主体。人在生存环境中即受到各种不同社会系统的影响,也持续和具有活力地与其他系统相互作用。④师海玲、范燕宁:《社会生态系统理论阐释下的人类行为与社会环境》,载范燕宁、席小华主编:《矫正社会工作研究》,中国人民公安大学出版社2009年版,第50页。个人的行为会受到家庭成员、家庭环境、家庭氛围的影响。同样也会受到个人的工作群体、个人参与的其他小规模群体的影响;反之个人行为对于这些系统也会产生重要影响。除此之外,个人微观系统也会受到社会环境中与之互动的宏观系统的重大影响,如文化、社区、习俗、制度以及机构等。由于犯罪对象自我功能不健全、所处社会环境系统功能不完善,往往是犯罪对象问题的产生重要原因。①师海玲、范燕宁:《社会生态系统理论阐释下的人类行为与社会环境》,载范燕宁、席小华主编:《矫正社会工作研究》,中国人民公安大学出版社2009年版,第51页。可以说,犯罪问题产生的很大原因是由于犯罪对象和环境之间不协调、不完善所造成。

有鉴于此,依据社会生态系统的理论框架,社区矫正工作者可以通过对矫正对象及其所处的生态系统进行评估,如矫正对象成长和发展过程中生命任务是否完成、其适应环境能力出现缺失,环境中阻碍其成长和发展的因素等。通过评估,为矫正对象制定适合其自身的矫正工作计划或方案,协助矫正对象顺利回归社会,并在一定程度上预防或制止类似犯罪问题的产生。

3.社区矫正工作社会化是行刑社会化思想的重要体现

行刑社会化是指在执行刑罚过程中,通过放宽罪犯自由、拓宽罪犯与社会联系、促使罪犯掌握生活技能与相关知识、塑造罪犯符合社会正常生活的信念和人格,最终促成罪犯回归社会。它是一种体现人道、民主、效益等时代精神的刑罚思潮,是人类刑罚文明不断演进的产物,是人类对犯罪与刑法现象的认识趋于理性化的结论。1730年在罗马建立的专门关押少年犯的圣·米歇尔教养院的大门上铭刻着这样的警句:“仅仅依靠惩罚来约束邪恶是不够的,同时还必须运用劝善的戒律使其顿悟”。②翟中东:《自由刑变革——行刑社会化框架下的思考》,北京群众出版社2005年版,第175页。适用刑罚的目的不能只是为了机械的报应,在报应之外,刑罚应该还有另外的目的,即通过教育改造犯罪人,消除其危险性,使之重返一般市民生活之中,以达到预防犯罪的目的。

社区矫正是行刑社会化的一种途径,是为克服或避免监禁刑存在的某些弊端,使刑罚执行服务于罪犯再社会化的目标,拓展罪犯与社会的互动联系,塑造罪犯符合社会正常生活的信念和人格,促使其与社会发展保持同步,最终促成罪犯顺利回归社会。这也是刑罚执行从一元到多元目标转化的过程。

二、社区矫正工作社会化的实施手法

国外学者研究表明,只有45.1%从监狱放出的罪犯成功地完成了他们的假释,从监狱释放出的犯罪者比类似的被判处缓刑的犯罪者有较高的重新逮捕率。③刘强:《美国社区矫正的理论与实务》,中国人民公安大学出版社2003年版,第129页。许多刑释人员,特别是服刑时间较长的人,重新与社会结合时往往有一定难度。他们往往缺乏此方面的训练和服务,例如如何寻找或保持已获得的工作,如何对付家庭和社区的问题和冲突,如何申请帮助、服务或法律支持,如何理财或学会自我生活等。相关调查结果也显示,许多罪犯宁愿待在监狱而不愿意接受缓刑的处罚,老年犯更具有这种“强烈的偏爱”。④同上,第128页。由此可见,罪犯在重返社会方面遇到阻碍较大,社会适应性极低。而过渡期的困境是刑释人员重新犯罪的重要原因之一。⑤同上,第116页。对此,通过社区矫正工作社会化可以有效地促进罪犯的更新和恢复,协助矫正对象提高回归适应的能力。社区矫正过程中,大多数处遇的项目对在社区生活的罪犯有较好的效果,⑥同上,第33页。如江苏省2003-2008年五年累计接受矫正对象近7万人,而重新犯罪率仅为0.12%。⑦http://www.moj.gov.cn/jcgzzds/2008-10/20/content_964029.htm。社区矫正工作社会化的手法是处遇项目实施和效果实现的重要保证。

1.针对矫正对象的全面评估是社区矫正工作社会化的首要手法

针对矫正对象进行全面评估,可以有效地界定矫正对象的问题和需要,为正确制定矫正计划或方案提供依据。对矫正对象评估包括方方面面,既要对矫正对象信息有所掌握,如性别、年龄、所属类别、犯罪类型、户籍等;也要对矫正对象相关资料进行收集,如他们犯罪的严重性、过去的犯罪记录、在工作单位和学校的表现以及他们对犯罪和缓刑等管理的态度。要选择比较有效的社会化途径或方法,必须对犯人重新犯罪的危险因素进行总体分析,这包括静止的危险因素和动态的危险因素。静止的因素如年龄、智商、性别、犯罪历史和相关的家庭因素等,而动态的因素则是犯罪的需要,如果这种需要不能解决,可能导致更多的犯罪。静态的因素可能会自然地改变,如罪犯随着年龄的增长改变犯罪的倾向;动态的因素也能够由于罪犯生活的事件而改变,如结婚、孩子的出生以及新的工作改变。当然,社区矫正过程中有针对性的矫正目标往往是促使其动态因素发生改变的主要原因。

2.社会工作专业方法是社区矫正工作社会化的主要实施手法

社会工作方法在社区矫正领域有非常广阔的应用空间。具体而言,主要有以下几种方法是经常被采用的。如个案工作法、小组工作法、社区工作法、社会行政及社会工作研究,另外社会工作督导在实务层面也常常发挥着重要作用。社区矫正实务过程中大致分为专业关系建立、社区矫正资料收集与分析、矫正对象问题研究与诊断、社区矫正计划与介入、社区矫正评估与跟进等阶段。社区矫正是个复杂的、长期的、系统的工程,是由各方面的专业人士的共同合作才能完成,其中矫正社会工作者是矫正团队中重要的成员。在为矫正对象及其家人提供服务过程中,个案辅导、小组工作是经常采用的服务模式或服务方式。至于社区工作方法,更多是运用社区资源以协助矫正对象及其家庭的主要手段。同样社会行政对于社区矫正的工作机构或服务型组织有效运转发挥着重要作用。社会工作研究和社会工作督导开展有利于社区矫正工作者自身能力的提升和社会工作专业知识的完善。因此,社区矫正工作社会化过程中需要灵活运用社会工作专业方法,确保社区矫正目标及其社会功能的有效实现。

3.监管、矫正与服务是社区矫正工作社会化实施的基本要求

社会化实施理念贯穿于整个社区矫正过程中,包括监管、矫正与服务等方面。首先在监管矫治方面,为适应矫正工作社会化需要,对部分矫正管理制度进行调整是非常重要的措施之一。如社区矫正工作制度层面,支持矫正对象参与安排自己的矫正计划与矫正期间的生活安排;在管理体制框架下设立多种促进罪犯回归社会的措施,提高罪犯矫正期限管理过程中的风险控制机制。因为矫正期间既要考虑到促进罪犯回归社会的要求,提高自我参与矫正,又要考虑社会的安全保障问题。

其次在公益劳动的执行和安排方面。社会公益劳动是社会化活动的一种途径。通过公益劳动的组织开展,可以起到对矫正对象的社会化改造,使其早日融入社会的目标。司法部《司法行政机关社区矫正工作暂行办法》规定,基层司法机构在具体负责实施社区矫正工作时应履行的职责之一就是“组织有劳动能力的社区服刑人员参加公益劳动”,“司法所应当按照符合社会公共利益、社区服刑人员力所能及、可操作性强、易于监督检查的原则,组织有劳动能力的社区服刑人员参加必要的公益劳动”。①席小华:《论社区矫正工作的内容》,载范燕宁、席小华主编:《矫正社会工作研究》,中国人民公安大学出版社2009年版,第296页。

如案例一:无锡市滨湖区矫正对象王某,因盗窃行为获刑3年,2006年假释,回来后以各种理由拒不参加社区矫正公益劳动,司法所矫正人员上门了解情况后知悉,王某身体较差,不能长时间站立。因此对于他不参加公益劳动,一方面加强思想教育,让其明白参加公益劳动作为矫正手段具有强制性,必须参与;另一方面通过个人信息了解,发现王某具有本科学历,有一定文字功底和文化素养,与社区取得联系后,设计承包社区宣传黑板报的劳动方案,王某欣然接受。除完成指定劳动外,还经常到社区义务抄写文件资料。

如案例二:无锡市滨湖区矫正对象王某因伤害罪获刑3年,后于2005年6月成为社区矫正对象。回到社区后,王某通过自己的努力成为一名个体经营户,工作时间较长,无法进行正常集中的公益劳动,街道社区矫正工作者为其设计了社区治安巡逻方案,规定每晚巡逻1小时,每月不少于20小时的巡逻任务。

案例启示:矫正工作者安排的公益劳动,带有一定的惩罚性质,这是其犯罪应得到的惩罚,对于矫正对象改过自新起到很大的促进作用。另外,公益劳动中矫正对象参与也非常重要,根据对象具体特点和需要进行相应的配置多元化公益劳动往往更能起到积极效果。因此,在进行公益劳动时,应尽量考虑其个人情况,如体力、智力、专业能力、其意愿及矫正期限等。另外,组织公益劳动,除经常性的集体公益劳动外,对特殊对象也可采取分散劳动的方式,鼓励矫正对象加快自身改造。

最后在矫正服务方面。促进罪犯回归社会成为专家学者和相关政府部门的共识。确保“促使罪犯重返社会”需要能够提供一种能够引导罪犯悔改其犯罪行为而走向负责任生活道路的制度,需要社会多方面力量帮助罪犯重返社会。由于罪犯隔离于社会,与社会存在一定距离,很多罪犯不知如何、怎样满足自己的要求,甚至基本要求。因此,整合社会各项资源参与社区矫正工作,协助矫正对象解决住房、就业与生活等方面的困难,可以为矫正对象顺利回归社会提供支持。社区矫正提供服务主要目标就是为增进罪犯与社会联系、提高其社会适应能力。

三、社区矫正社会化实施途径

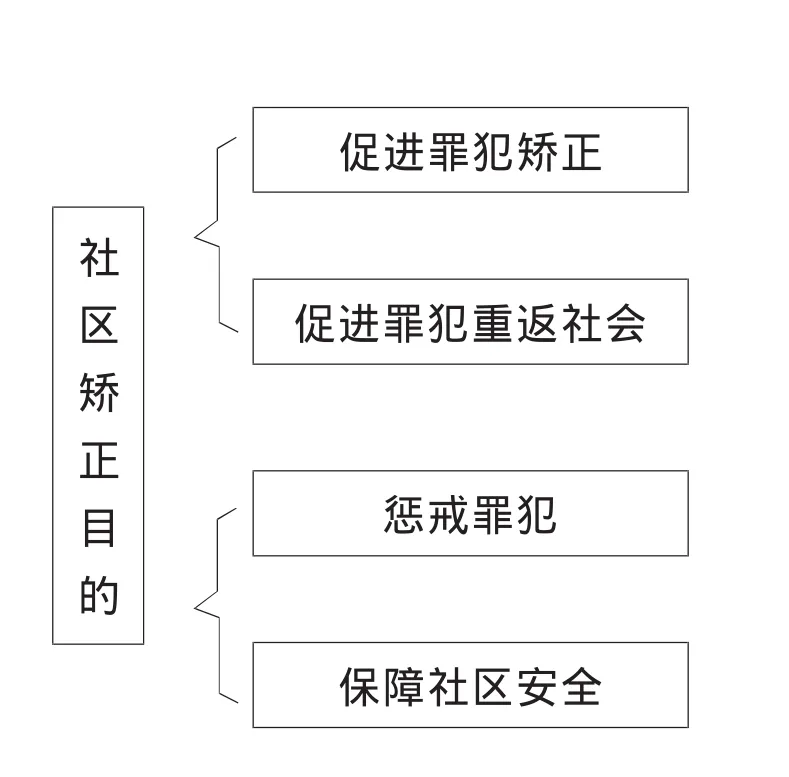

社区矫正工作的最终目标就是实现刑罚职能与对象回归社会的两者协调。也就是说,既对矫正对象矫正、更新也对公众保护、环境稳定的要求(如图1所示)。社区矫正工作过程中,既要对矫正对象进行监管,这就需要相关措施和制度来保证刑罚处罚任务完成;同样也要对矫正对象进行矫正和服务,因为对象最终是回归社会。社区矫正工作社会化涉及到矫正对象与社会环境。因此,社区矫正工作社会化实施途径主要是从矫正对象及社会环境方面来进行。

首先是针对矫正对象而言。“人们正自觉认识到对其实行矫正措施的人是社会中的一个人,而不认为是不可救药的社会遗弃者……几乎各地都日益清楚地认识到,不能把罪犯简单地排除在社会之外并使其受到非人的待遇。”②同上,第200页。因此,社会必须给予其相应地接纳、尊重和支持。除此之外,社区矫正对象参与也是矫正工作社会化能够得以实现的重要保证。因为“对罪犯的矫治总是由于其本人的合作而变得易于进行,而缺少其本人的配合的治疗常常是毫无效果的。”③同上,第36页。

图1 社区矫正目的① 翟中东:《自由刑变革——行刑社会化框架下的思考》,北京群众出版社2005年版,第313页。

对于矫正对象而言,社区矫正工作社会化首要内容是对其价值观的重新塑造。行刑应唤醒犯人今后过一种守法和正常的生活的意识,并加强其这方面的能力。为了达到这一目的,行刑应符合犯人的个性,克服其恶习,以便将来开始新的生活。①翟中东:《自由刑变革——行刑社会化框架下的思考》,北京群众出版社2005年版,第131-132页。在行刑过程中,侧重于唤醒其自尊心、激发其社会责任感,使其以主体身份积极参与矫正计划,进而重新融入社会。因此,“同任何其他社会服务相比,从事矫治工作的社会工作者更注重改变当事人的价值观,这样他们的行动就更符合社会的价值观。”②[美]O·威廉姆·法利等著,隋玉杰等译:《社会工作概论》(第九版),中国人民大学出版社2005年版,第262页。思想是行动的指南,价值观是人们判断是非重要依据。矫正对象价值观是其社会化过程中的产物,矫正对象价值观的改造必须依赖对其进行再社会化。社区矫正对象的再社会化是人的社会化的一种特殊形式。正常社会化过程意味着个体与社会的协调发展,而不完全或有缺陷的社会化过程则可能导致反社会人格倾向的形成和反社会行为的产生。因此,社区矫正对象往往就是其社会化缺陷的产物。为了弥补原来社会化过程中的缺陷,国家及社会对社会化的失败者实施强制性的再社会化。如教育矫正与公益劳动往往是有效改造价值观的重要举措。

如案例三:无锡市滨湖区社区矫正对象王某,因故意杀人罪,被依法判处死刑缓期执行。通过劳动改造,被依法减刑,于2007年12月刑满释放。现为剥夺政治权利接受社区矫正的矫正对象。目前王某单身一人,且身体不好,无就业岗位,经济困难,生活无着落。

案例启示:社区矫正工作过程中,注重对其价值观的重新塑造,给予其接纳和支持。虽然王某是一名曾经对社会造成危害的人,但政府和社会并没有抛弃他,反而对他十分照顾。由此,他的思想受到很大触动。另外,社区矫正工作者协助其申请了低保,使其生活有了着落;还联系各方面资源,推荐其工作,使其能够自食其力。这也解决了王某所处困境及所面临的问题,为其重返社会提供了支持。

社区矫正工作社会化还包括对矫正对象能力提升及其社会功能的完善。罪犯再社会化的思想,以使犯罪人顺利地重返社会为刑事政策的基本理念。其实质就是通过发挥刑罚的矫治功能和教化作用,使犯罪人得以改过迁善,再度适应社会。因此,惟有符合再社会化原则的刑罚,方是有意义而必要的刑罚,一切足以阻扰犯人再社会化之目的的构想的刑罚,应尽量避免。③林山田:《犯罪问题与刑事司法》,台湾商务印书馆股份有限公司1976年版,第133页。国家和社会应当为行为人回归社会做出努力,给予犯人尽可能多的重返社会的机会和在社会中继续发展的条件,以消除再犯罪因素。

其次是针对矫正对象所处的社会环境。社区矫正协助矫正对象重返社会,一方面是帮助对象改善自我、积极应对适应环境的能力。如协助犯罪者增强向上的动机、帮助犯罪者宣泄情绪、提供信息资讯、协助犯罪者做出合理的决策、帮助犯罪者界定情境、帮助犯罪者重组行为模式等。另一方面,还需帮助其改善家庭和社会环境。社区服刑人员由于处于其社会支持网络中非常弱势和资源贫乏的地位,往往在适应或回归社会方面阻力很大。这是因为:在刑罚执行过程中,社会通过贬降过程使矫治对象原有的自我观念被破坏,其尊严和社会地位被剥夺,贬降同时改变了其社会交往方式和社会关系;罪犯在社会支持网络中被排斥、被边缘化和疏离化,最终成为其犯罪或重新犯罪的诱因。因此,社区矫正过程中,犯罪对象社会支持网络的恢复与重构就非常重要。因为个体处于富有支持性及关怀性的社会网络之中,自然会感到安全及可以控制周围的环境,进而增强个人对危机的预防性,防范问题及压力的产生。④张静波:《社区矫正实务中社会资源与社会基础研究》,载范燕宁、席小华主编《矫正社会工作研究》,中国人民公安大学出版社2009年版,第144页。

社区矫正工作社会化离不开社区矫正工作者对矫正对象所处环境的重新塑造,主要表现在对社区矫正工作的宣传、对矫正对象所处环境的修复和改善。通过几年的社区矫正试点,人们开始对社区矫正工作有了新的认识。如北京市司法局与首都师范大学联合进行的抽样调查数据就显示,有89.1%的社区服刑人员家属表示出对社区服刑人员的接纳态度;有78.4%的社区居民对社区服刑人员表示基本容纳的态度。由此可见,恢复和重建社区服刑人员的社会支持网络具有一定的社会基础,并且家庭、亲戚、朋友以及社区居民占有举足轻重的地位。①张静波:《社区矫正实务中社会资源与社会基础研究》,载范燕宁、席小华主编《矫正社会工作研究》,中国人民公安大学出版社2009年版,第145页。社区矫正是非监禁刑罚执行活动,除广泛挖掘、动员社会力量参与外,还需充分发挥社区社会舆论的影响作用,因为社区矫正工作涉及到罪犯与受害人家属、邻里及社区居民的利益。社区矫正工作者正确引导、归纳社区居民对社区矫正、社区治安的意见,赢得社区居民的接纳、理解和支持,形成舆论优势对于矫正工作顺利进行,矫正对象的矫治和回归就非常重要。据2007年“零点调查”表明,“85%的北京市民认为社区工作取得了明显成效,80%以上的市民能接受在其所在社区实施矫正工作,68.8%的市民能接受将社区矫正作为刑罚执行制度确立下来,越来越多的市民表示愿意参加社区矫正工作,理解、支持社区矫正跟踪的社会氛围逐步形成。”②http//www.fisf.gov.cn.gip/intertacepublic。

案例四:无锡市滨湖区矫治对象王某,男,已婚,小学文化。因故意伤害罪被判刑8年。于2005年7月进入社区矫治,因其以前贪吃懒做,经常寻衅滋事,乡邻对其印象极差。进入社区矫治后,周围村民冷眼相看,王某非常孤立。

社区矫正工作过程中,注重对其环境重新修复和改善,为矫正对象创造和谐工作的生活环境氛围。由于社区舆论和环境一般往往将矫正对象置于被排斥、被边缘化和疏离化境地,非常不利于矫正对象重返社会。因此,社区矫正对象一般回归社会后,心态萎靡的较多,往往认为自己吃过官司,周围人看不起自己。为了能使矫正对象更快地确立自信心,更快地融入社会,社会邻里家庭的关爱必不可少。社区矫正工作者通过多次走访村民,宣传矫正政策和法规,调和村民对他的仇恨心态,另外,协助其自身努力,最终缓和了邻里村民对其的看法。通过环境支持,矫正对象王某还在社区及村民的帮助下,现开办养殖场,家庭生活也过得红红火火。此案例显示,社会矫正工作社会化过程中,调适其生存环境也是帮助其适应及回归社会的重要途径。

对矫正对象环境的修复和改善,表现在整合社会各方面资源与新建新的资源,最终构建社区矫正工作所需的强大的社会资源网络。社区矫正对象的正式支持网络是指由政府相关部门、正规企事业单位组成的支持网络系统,如矫正领导机构及相关职能部门、矫正对象所属街道、社居委以及工作单位等。从网络系统的功能而言,正式支持网络承担着社区矫正的刑罚执行、教育、沟通、治疗和控制功能,同时也承载着对社区服刑人员的社会支持功能。社区服刑人员的非正式支持网络是指矫正对象的亲属、邻居、同事同学、朋友等组成的非正式社会网络所提供的情感支持、社会交往、经济援助、实质性协助等。社区矫正过程中面对的最大困难或难题就是非正式社会支持网络的断绝和缺失。这对于矫正对象个体而言,可能是其回归社会的最大障碍,也是诱发其重新犯罪的主要原因。因此,环境修复和改善也是社区矫正工作社会化重要实施途径。

The Socialization for Community Correction:the Exploration about Punishment Execution

WANG Jinyuan

As the prevention and resocialization of non-imprisonment punishment for the criminals,community correction has been adopted in many countries.Socialization of community correction is the embodiment of execution socialization.It also reflects the goal of community correction and guarantees the socialization and re-socialization of the criminals.The realization of socialization of community correction depends on the following factors:methods of social power should join in the process insistently,target on improving the adapting ability and ego function of subjects.

community correction,socialization,punishment execution,non-imprisonment punishment

本文为江苏省教育厅2008年度高校哲学社会科学基金指导项目(编号:08SJD8400012)、2008年度江苏省社会科学基金项目(编号:08SHB015)阶段性研究性成果。

王金元(1971-),男,江苏兴化人,江南大学法政学院社会学系讲师,研究方向:老年社会工作、社区工作。

C916

A

1008-7672(2010)05-0030-08

徐澍)