集体行动如何可能?①

埃利诺·奥斯特罗姆著

(石美静 熊万胜 译)

本刊特稿

集体行动如何可能?①

埃利诺·奥斯特罗姆著

(石美静 熊万胜 译)

来自各个不同学科的大量的经验研究和理论发展为我们提出了一个要求,即扩展理性选择理论模型的边界,从而使之能够成为研究社会困境和集体行动的基础。首先我将引入如何通过集体行动克服社会困境这一问题,然后本文将分六个部分来进行阐述。第一部分,简单回顾目前流行的理性选择理论对社会困境所作的理论预测;第二部分总结概括目前理论界对完全理性模型的过度依赖所提出的各种质疑,这些质疑是通过大量的经验研究提出的;在第三部分,我将讨论两个主要的经验性发现,表明当人们成功地建立可以借助互惠、信誉和信任来克服短视自利的强烈倾向的条件时,人们就能够达到“优于理性”的绩效;第四部分,探讨建立第二代理性选择模型的可能性;第五部分,和大家共享这个理论的初步设想;第六部分是总结,检验当我们把互惠、信誉和信任置于一种经验导向的行为主义的集体行动理论的核心时,会有什么意义。

请允许我用一个略显张扬的声明为本文开一个头:要不是我们的某些祖先学习通过集体行动来解决所遇到的各种社会困境,各位恐怕就没有机会坐在这里展阅此文了。一代又一代的后人们增加了很多日常必备的知识,来理解如何才能灌输给孩子们富有成效的行为规范,以及怎样才能够制定出有利于集体行动的规则,从而达到生产公共物品和避免“公地悲剧”的目的。但是,我们的祖先和同辈们所习得的关于如何解决共同防卫、抚育后代和生存之类问题的门道,却无法被现存的这些集体行动理论所理解或者解释。

然而,我们必须继续努力,因为集体行动理论是政治科学的中心议题,是国家正当性问题的关键。集体行动的麻烦充斥于国际关系中,摆在安排公共预算的立法者面前,弥漫于整个政府官僚体系,占据了关于投票、利益集团的形成以及民主政体下公民如何控制政府之类问题的解释的核心。如果政治学家没有建立一种基于经验基础之上的集体行动理论,那么,我们所做的一切都只是在偏离这个核心问题的道路上愈行愈远,事实上,我们在这条道路上已经走得很远了。

一、对现有理性选择模型的简要回顾

实现有效的集体行动不是一件容易的事——显然,历史上人类所经历的大量集体行动的悲剧以及我们所实现的大量的成功事例已经告诉我们这一点。当全球关系比以往任何时候都日益密切和复杂时,不管怎么说,我们的生活也愈加依赖于建立在经验基础上的科学理解。然而,我们还没有发展出一种建立在对个体进行经验研究基础上的集体行动的行为理论——处于社会困境中,个体是怎样作决策的。如果我们想理解这些基本问题,比如,在社会困境中,为什么面对面的交流总是能促进合作;结构性的变量究竟是如何促进或阻碍有效的集体行动的,那么,就需要发展一种以经验调查为基础并且引入行为考量的理论。

只要个体处于相互依赖的情景中并且需要选择行动策略,社会困境就会发生;通常在这种情况下,个体不会选择其他可行的策略,短期的个人利益被最大化,个体追逐个体利益最大化的结果使得所有的参与人都处于一种更糟糕的境地。例如,在公共物品困境中,所有人都可以从公共物品的提供中获得利益——比如防治污染、广播、天气预报——但是,大家都发现单独提供太昂贵了,并且都希望由别人来提供公共物品而自己能够坐享其成。如果每个人都采取这种均衡策略,那么,就不可能存在公共物品或者人们对公共物品的需求将不能得到充分满足。但是,如果每个人都参与提供公共物品,那么所有人都将从中受益。

社会困境出现在社会生活的各个方面,它或许会刺激人们作出重大决定,比如,战争与和平;或许只是一段平淡乏味的夫妻关系,仅仅因为一个承诺,而辛苦地维系着的一段鸡肋般的婚姻。社会困境有很多名称,包括公共物品或者集体物品问题(Olson,1965;P.Samuelson,1954)、开小差(Alchian and Demsetz1972)、搭便车问题(Edney1979)、道德风险(Holmstrom,1982)、可信承诺困境(Williams、Collins and Lichbach,1997)、一般化社 会 交 换 (Ekenh1974;Emerson1972a,1972b;Yamagishi and Cook1993)、公地悲剧(G.Hardin1968)、威胁与暴力的交易(Boulding1963)。其中,囚徒困境已经被当代学界视为社会困境的经典表达。现实生活中,不得不直面这一难题的人群有:政治家(Geddes1994)、国际谈判家(Sandler1992;Snidal1985)、立法者(Shepsle and Weingast1984)、 经 理 (Miller1992)、 工 人(Leibenstein1976)、远距离贸易商(Greif,Milgrom,Weingast1994)、部长(Bullock ,Baden1977)、寡头(Cornes,Mason,Sandler1986)、 工 会 组 织 者(Messick1973)、 革 命 者 (Lichbach1995)、 一 家 之 主(Boudreaux和Holcombe1989)、甚至啦啦队队长(Hardy和 Holcombe1988),当然也包括我们在内——当我们相信其他人能够和我们一起为实现某个长期目标而共同奋斗时。

在史前时期,人类得以生存下来不仅得益于残酷的利益争夺,而且得益于他们在防御、获取食物、养育后代方面的集体合作。过去,近亲属之间的互惠可以解决社会困境,能够使那些生活在家族内并在家族内建立互惠关系的人们获得较高的生存可能。然而,当人类开始定居、从事农业和远距离贸易时,非近亲属的个体之间的互助也就开始变得尤为重要,只有互惠,才能实现互相保护、从远距离贸易中获利、建设公共设施、维护公共池塘资源等目标。演化心理学家已经提供了足够的证据证明,正如学习一种语言的能力那样,人类也演化出了学习那些有助于从集体行动中获利的各种互惠规范与一般社会规范的能力(Cosmides和Tooby1992)。同时,认知学家也认为,人类的基因并没有遗传给我们做公平和复杂事情的能力以及全面分析和践行尚未掌握其本质并且尚未从相关环境中得到可靠反馈的事务。于是,就必须用试错法来学习那些有助获取合作回报的个人技能、规则和程序,这些回报是个体可以从专业化、协调和交换中获取的。所有那些经受了历史筛选的政治哲学都认识到了人类本身就是一种复杂的物种,既追求自我利益,又能学习遵守被广为认可的、合法的社会规范。我们的进化遗产将我们塑造成了在自我寻解(selfseeking)方面能力有限的物种,同时又让我们有能力学习那些有利于达致有效集体行动的经验法则(heuristics)和规范,比如,互惠。

在当代社会科学中,理性选择理论是最具影响力的理论之一。该理论认为人类是自私自利的,是短期利益最大化者。彻底的理性选择模型在预测竞争环境下个体的细小行为方面获得了巨大的成功,在这种条件下选择性压力将那些没有将外部价值(例如,竞争激烈的市场利润或者是在党派竞选中获胜的可能性等等之类)最大化的人淘汰出局了。狭隘的理性选择理论假设没有人会和别人合作,在这种理论假设下,它无法解释和预测一次性或有限次重复的社会困境。在人们面对日常的社会困境时,标准的理性选择模型在没有假设个体如何才能达到富有成果的状态、转移悲剧的前提下,预测了大量的可能性,从最理想的状态到最糟糕的结果,并且赋予每一种结果相同的发生概率。大量实验结果表明在一次性的行动或有限次重复的社会困境中,人们的合作水平远远超出了预测水平,恰恰是那些理论上不会对结果产生影响的变量影响了整个系统的走向。田野调查也表明,在外部权威不提供激励也不施加强制力的情况下,个体能够有组织地在集体行动中为当地提供公共物品或管理共同资源。简单地假设个体能够运用长期思维方式“完成建立或维持可持续合作的目标”(Pruitt和Kimmel1977,375)也不是一个解释力强的理论,它不能解释为什么在容易合作的时候某些集体却并没有能够合作起来去获得合作才能取得的成果,也不能解释为什么刚刚建立起来的合作会夭折。

现在,我们有足够的、来自不同学科的专家学者来扩展理性选择模型的范畴。至少有以下五个原因使得我们应当发展一种有限理性的和德性的行为理论。

首先,许多结构性变量都能够对社会困境中的人类行为产生影响,包括群体规模、参与人异质性、对利益的期望、贴现率、相关转换过程的类型和可预测性、各组织层次的嵌套格局、监控技术和参与人可获得的信息。在那些预言人们在面对一次性或有限次重复的合作困境时要么根本不合作,要么百分百合作的理论中,结构变量总是被视为根本上无关紧要的。所以,要想对结构变量和个体解决社会困境的可能性二者之间的关系给出一个自洽的解释框架,就有赖于发展一种理性选择的行为理论。这样,那些侧重从结构方面或者个体选择方面对人类行为给出解释的学者就有可能从中找到共同的出发点,而不是继续他们徒劳无益的争论:结构变量或个体特质究竟哪个更重要。

第二,来自所有社会科学领域的学者和一些生物科学领域的学者都对集体中的个体如何才能形成集体行动这一问题做了研究。要将这些研究成果链接和整合起来,我们需要发展一种经验理论框架来分析社会困境。发展这一理论框架的关键在于定义人类行为,那就是只是将完全理性看作理性模型家族中的一个参与人,而不是将这一模型看作解释人类行为的唯一方式。竞争性制度在社会中发挥着一种框架性结构(scaffolding structure)的作用,它将那些没有很好地学习如何将某些外部利益最大化的个体从竞争博弈中剔除出局(Alchian1950,Clark1995,Satz和 Ferejohn1994)。如果所有的制度安排都充满了强竞争,过去被用作解释在竞争性市场中的个体行为的比较极端的理性模型就会显得更有解释力。那些强调进化和适者生存的理论模型需要与社会和生物科学中新的理论工具结合起来。

第三,关于人类对各种行为经验法则和规范的运用,认知科学、演化理论、博弈论和其他各个学科领域的社会科学家们已经做了大量研究(Axelrod 1984;Boyd 和 Richerson 1988,1992;Cook 和 Levi1990;Guth 和 Kliemt1995;Sethi和Somanathan1996lSimon1985,1997)。关于行为的经验法则和规范的使用,比如互惠,已经被人们认真研究。现在我们有可能继续扩展这种研究,努力为集体行动理论建立一种更为坚实的行为科学基础。

第四,当前我们的许多公共政策分析——尤其是哈丁的那篇引人深思的文章“公地悲剧”——该理论假设个体永远都是理性的,因此,个体将永远无法走出社会困境,除非存在外部激励或者制裁。事实上,许多基于这一假设的政策都遭遇了重大失败,这些政策不仅于事无补,甚至恶化了当时的状况(Arnold和Campbell1986,Baland和Platteau1996,Morrow和Hull1996)。另一种假设是,个体知道如何制定好的规则,当合作能给他们带来更大的成就时,人们就会合作起来(Berkes1989,Bromley et al.1992,Ellickson1991,Feeny et al.1990,McCay 和 Acheson 1987,McKean 和Ostrom1995,Pinkerton1989,Yoder1994)。

第五,教科书中展示的公民形象可以影响我们民主政体的长期存续。那些启蒙读本要么把我们理性的公民描述成政治生活中的消极消费者——这是指一般大众;要么就聚焦于国家层面上的政治家和官员的角色——这是指精英群体;却没有告诉未来的公民们一个行动的民主政体,这是一个他们需要熟悉并能够参与的民主政体。与此同时,当许多政治学家宣称要避免进行民主规范的政治说教时,他们却在事实上引入了一种愤世嫉俗和不信任的规范,而没有提供一种视角,让公民知道公民应当如何挑战腐败、寻租或者糟糕的政策。

本文将分六个部分进行阐述。第一部分,简单回顾目前人们所接受的理性选择理论对社会困境所作的理论预测;第二部分总结概括目前理论界对完全依赖理性选择理论所提出的各种质疑,这些质疑是建立在大量的实验研究基础之上的;在第三部分,我将谈论两大经验发现,这两大经验研究都认为,当人们超越理性,互惠、尊重、互信时,人们就能够超越短视狭隘的自私自利,达到“优于理性”的选择结果(Cosmides和Tooby1994);第四部分,探讨建立第二代理性选择模型的可能性;第五部分,和大家共享这个理论的初步设想;第六部分,结论,通过经验研究,检验当互助、尊重、互信作为集体行动理论的核心时,会出现什么情况。

二、关于社会困境的理论探讨

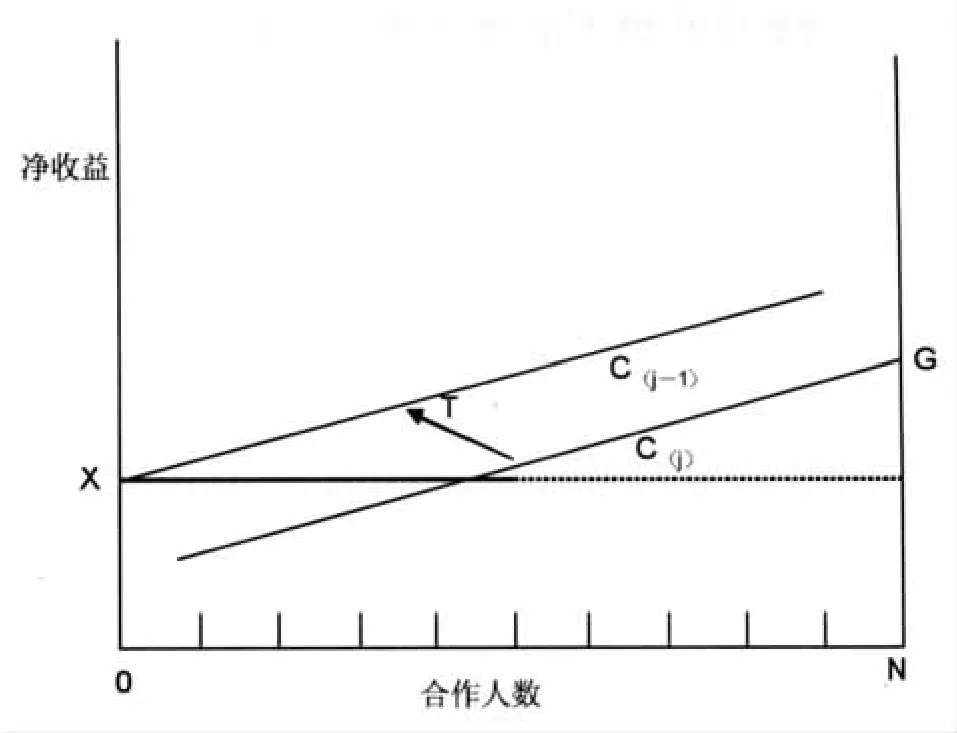

“社会困境”是指社会中存在着大量相互依赖的情景,在这种情景中,个体不得不作出与他人利益有关联的选择(Dawes1975,1980;R.Hardin1971)。在所有包含N个个体的社会困境中,一群参与人可以选择为共同利益作出贡献(C),也可以选择不作贡献(-C)。虽然在图1中它看起来像是一种二选一的选择,但通常来说,它更多的是关于要作多少贡献的选择,而不是关于是否要作贡献的选择。

图1 多人社会困境

如果每个人都为集体作出贡献,他们就能净得到正收益(G)。但是,如果每个人都面对着一种诱因(T),那么他们就会从一群作贡献者转变为一群不作贡献者。理论预测是,所有人都将转向不合作,没有人会乐意贡献。如果这样的话,结果将处于拦截点。预测结果和每个人实际上所做贡献的差别是G-X。既然这种微薄的回报遵循纳什均衡,那么在给定其他参与人选择的情况下,也就没有人会在不受他人的影响下改变自己的选择的。上面这些情景都是困境,因为至少还存在一个结果,集体行动的所有参与人都将从中获得利益。尽管帕累托更优选择存在,但是理性参与人都作出了与要达到的理想状态背道而驰的个人选择。这样,个体与集体之间就出现了矛盾,个体选择的理性导致了集体选择的非理性。社会困境为集体行动提出了一个问题,人们应当怎样做才能避免帕累托次优均衡,从而达到集体利益的最大化。那些找到合作策略的人们得到了一些“合作红利”,这个红利大致相当于预测结果和实际结果二者之间的差值。

我们可以在文献中找到许多关于社会困境的模型(参见Schelling1978和Lichbach1996的社会困境理论文献回顾)。在所有这些模型中,一群个体都被卷入了一场博弈,在这场博弈中,如果一个策略将导致纳什均衡而不是一个对所有人而言的最优结果,那么这就是一个帕累托次优均衡。如果集体行动中的所有人都“合谋”不去选择那些指向非合作博弈中均衡解的策略,那么人们完全可以达到最优化结果(Harsanyi和Selten1988)。除了这些关于回报结构的假设只存在于一次性的博弈中之外,其他的假设几乎都被证明是成功的在所有规范性的社会困境模型中。(1)所有参与人都拥有这样的共同知识:关于情境的外生既定结构,关于所有策略组织中所有个体可能获得的收益。(2)通常个体都是单独并且经常是同时作出选择的。(3)在一个对称的博弈中,所有参与人都被允许选择相同的策略。(4)不存在外部行动者(或者中心权威)去强迫参与人达成一致。

当这样的博弈被有限次重复时,博弈论假设正是由于存在负面的诱惑,所以参与人才能解决面临的困境,假设不同的回报所起的作用也不同。博弈论将与纳什均衡相一致的集体行为视为零合作,与有效结果相一致的行为视为百分之百合作;根本没有涉及到这篇文章中所考虑到的纳什均衡和帕累托效能结果。

这个令人沮丧的预测引发了大量的经验研究,带来了重大的理论突破。这个预测与我们日常生活的很多行为背道而驰,以至于一些学者开始进行实地调查和经验研究,去调查人们提供公共物品的主动程度(参见Lichbach在1995年所作的一个相关综述)。还有些学者则转向了实验室研究,得出了结论,人们的合作水平远远高于这个预测水平。在这种情况下,博弈理论家被迫重新思考他们自己所坚信的理论,提出了一个有可能出现合作的新模型(参见Benoit和 Krishna1985)。

他们在重复博弈中引入了两种不确定性——关于重复次数和社会困境中博弈参与人的类型——由此得出了更为乐观的预测结果。当个体被视为接近于完全的理性人时,在一个随时可能终止的有限次重复的社会困境中,理论上讲,达到最优化或接近最优化的结果是可能的,人们可以避免一次性的博弈中容易采取的主导策略或在有限次重复的博弈中通常产生的次优化结果(Fudenberg和 Maskin1986)。只有当参与人都致力于给予不合作者严厉的惩罚,使得没有人敢不合作时,那么,源自自我压力下的平衡才能够产生。Kreps et al.(1982)引入了另一种不确定性,即是否所有参加博弈的人都用完全的理性指导自己的行动。“非理性的”博弈者通常是使用合作报答合作,而这又会成为一个完全理性博弈者在整个反复重复博弈实验中由起初的合作最终转向不合作的基础。一旦这两种不确定状况有一种被引入,就可能导致太多的均衡状况(Abreau1988)。那么就可能出现各种结果:乐观的结果,帕累托劣于纳什均衡,以及任何介于二者之间的状况。

为了避免预测结果为不合作,博弈论学家运用标准的理性选择理论,发现在相关情景期间,假定真实存在的不确定性或者假设一些博弈参与人在用合作回报合作时是非理性的具有必要性——至少可以这么说——越来越多的事实表明,在社会困境中,互惠是许多个体所使用的核心规范。

缺乏普遍的适用性

几十年来,各个社会科学领域的专家都将实验法应用于各种各样的社会困境中。尽管实验室法有很多优点,然而,仍然有一些学者对实验室里的实验在社会科学领域的有效性提出了质疑,他们怀疑实验法在检验几大理论预测方面的效力。第一,在控制情景中,人们可以对同一理论的多种预测结果进行实验。第二,它是可以复制的。第三,研究者可以质疑一个特定的实验设计是否足以涵盖理论上存在的全部变量,而且不同的实验设计会对结果产生不同的影响。下面我们要提到的这些事实正是基于许多不同的研究小组所做的各种研究。第四,实验室法和研究人类在不同社会设置下怎样作出选择尤为相关。实验室法的研究对象利用分析模型和他们在生活中所习得的知识对各种各样的激励结构作出反应,这使得人们可以精确地测试个体在不同社会设置下的行为与理论预测是否一致(Plott1979,Smith1982)。

在这个部分,我将对四个连贯一致的重复实验的研究结果进行归纳总结,去直接挑战二者之间的普遍适用性,即社会困境实验中观察到的行为与非合作博弈理论用完全的理性人和完整的信息对一次性和有限次重复的社会困境所作出的预测。首先,我将谈谈理论和行为之间的差异问题。显然,毫无疑问,作为社会科学这些理论预测已经对人们的思想产生了很大影响。市场行为实验证明了人们的行为确实非常接近于这一预测(参见Davis和 Holt在1993年发表的一篇概要)。如果有关社会困境的一次性和有限次重复实验是为了支持非合作博弈论的预测,那么我们将需要建立一种基础理论,一种近似于有经验支持的宏大的经济理论那样的基础理论。我们需要立刻转向大家经常得面临的社会困境,因为非合作博弈理论面临着太多的均衡困境。归纳总结结果表明,我们的理论需要有新发展。有如下四个一般性发现:

(1)在大多数类型的社会困境中,都能观察到较高水平的初次合作,但这种合作水平很难维持在最优状态。

(2)在有限次重复的社会困境中,实际行为与逆推结果并不一致。

(3)在个体层面上,纳什均衡策略的预测能力是有限的。

(4)在重复性的社会困境中,个体并不会习得纳什均衡策略。

高水平但非最优化的初次合作

大多数针对与公共物品的供给结构相关的社会困境的实验研究,都能在一次性博弈中发现参与人间的合作现象,或者在重复博弈的第一轮博弈中,也能发现参与人的合作水平远远高于被预测的零。“在广泛变化的实验条件下,参与人愿意持续地将自己象征财富(token endowments)的百分之四十到百分之六十贡献到公共物品中,远远超过了纳什均衡所预测的零贡献”(Davis and Holt1993,325)。然而,一旦重复该实验,公共物品实验中的合作水平就会趋于下降。在整个重复实验过程中个体行为的变化非常大。当许多人都聚焦于远高于零贡献这一预料之外的结果时,确有必要指出在那些不对个人贡献作出回馈的少数制度环境中,合作水平从来都没有达到过最优状态。尽管我们可以拒绝零合作的预测,但在这寥寥无几的制度环境中却只能发生着次优合作。

社会困境中的实际行为与逆推结果不一致

理论预测是,在所有有限次重复的社会困境中,集体参与人都会将目光投向最后阶段,并且决定他们在这个时期要做些什么。由于在最后时期不再需要为未来而进行互动,所以理论预测是最后时期将不存在合作。既然在实验开始时,参与人就得作出决策,参与人都被假定会看着即将结束的倒数第二个阶段,自问在这些时期他们该怎么做。假定他们在最后时期肯定不会合作,那么,在合作即将结束的倒数第二个阶段他们也不会合作。这种逻辑推理同样可以倒推至第一阶段(Lucy 和 Raiffa1957,98—9)。

然而,尽管逆向归纳法仍然是解决有限次重复博弈的一种主要方法,但是,在理论层面上逆向归纳法的权威性已经受到了质疑(Binmore1997,R.Hardin1997)。而且,正如我们上面所提到的,还存在一种不确定性,即其他人是否会采用通常的一报还一报策略而不是遵从纳什均衡策略,一报还一报策略能够使得博弈者更加理性一些,在一个有限次重复的博弈的起初阶段他们会愿意合作,然而,在博弈结束阶段则会叛变(Kreps et al.1982)。实验室案例表明,在实验室实验中,参与人在制定决策计划时并没有使用逆向归纳法。Amnon Rapoport(1997,122)从几个关注资源软肋实验的评论中得出结论,“主体并没有进行逆向归纳或者说他们也没有能力进行逆向归纳”。

纳什均衡策略并不能预测社会困境中的个体行为

显然,从上面的探讨中我们可以得知,在社会困境中,个体倾向于不使用理论所预测的纳什均衡策略,即使在其他条件下,不论是在个体层面还是在集体层面,纳什均衡策略都曾经成功地进行了预测。尽管在总体水平上,结果通常接近纳什均衡策略,然而个体行为围绕均值上下浮动得却很大。在一个重复了二三十回合的公共池塘资源实验中,每一次的有八个主体组成的群体都作出了合意的决策,而那个独特、系统的纳什均衡策略则一直没有被采纳(Walker,Gardner,和Ostrom1990)。在多次重复的公共物品实验中,个体也没有采用纳什均衡策略(Dudley1993;Isaac和Walker1991,1993)。在最近的一个由十三个实验组成的系列实验中,七名参与人在没有任何沟通交流或其他的制度结构的情况下共做了十个回合的决策,Walker et al.(1997)注意到,当一个单独的个体面对910种可供选择的机会时,他所作出的选择并不是一个系统的纳什均衡策略。当Chan et al.(1996,58)检测混杂收入对结果的影响时,他们也没能找到可以支持纳什均衡的证据,“显然,我们这里所报告的实验室期间的结果不能被看作是由于纳什均衡所致。

在社会困境中,个体并没能习得纳什均衡策略

在重复的公共物品(公共池塘资源)实验中,在没有沟通交流或其他有利的制度环境下,合作水平会下降至或上升至纳什均衡。有学者推测,对于个体来说,习得纳什均衡策略估计只是一件需要花费些时间和精力的事情(Ledyard1995)。但事实并非如此。在所有重复实验中,主体都有相当大的动力去追求结果,随着合作冲动的时涨时落,结果也会有巨大的差异,然而,总趋势是向符合纳什均衡的方向发展的(Isaac,McCue和Plott1985;E.Ostrom,Gardmer和 Walker1994)。更重要的是,即使是在同一个博弈中,不同参与人所采取的策略也会有很大的差异(Dudley1993;Isaac和 Walker1988b;E.Ostrom,Gardner和Walker1994)。

看来,在有限次重复的实验中,主体学到了一些东西,但显然他们并没能习得纳什均衡策略。为此,Isaac,Walker和 Williams(1994)特地比较了合作水平的衰减率,当有经验的主体被明确告知实验将重复进行10次、40次或60次时他们的反应。恰恰相反,合作行动的衰减率与做决策的次数呈负相关状态。主体并没有试图学习不合作的策略,而是对学习如何在目前状态下甚至更长的时期进行有条件的合作;即使万一出现了这种合作率为零的情况,也仅仅是在最后几轮实验重复中。

三、两种摆脱社会困境的内在途径

这四个经常被复述的一般性的发现,其复合效应可谓是对完全理性模型的一种强有力的否定。还有两个更为一般性的发现也是对当前广为接受的完全理性模型预测的否定;同时,这两个发现还开始向人们展示,个体如何能够达到明显“优于理性”的结果(Cosmides和 Tooby1994),特别是“理性”已经成为当前广为接受的模型。第一个发现是,简单的廉价磋商能够给个体提供能够互相作出有条件承诺的机会,并且潜在地建立了一种可以留待他人进一步回应的信任;第二个是发现了解决二阶困境的能力,这种二阶困境是在改变了一阶困境的结构后形成的。

沟通和集体行动

非合作博弈理论假定参与人不能达成有强制力的协议。因此,沟通交流也被看作廉价磋商(Farrell1987)。在社会困境中,自利的参与人被假定通过沟通交流去努力说服其他参与人合作并作出合作承诺;然后自己却会选择纳什均衡策略(Barry 和 Hardin1982,381; Farrell 和 Rabin1996,113)。或者,如 Gary Miller(1992,25)所说,“显然,简单沟通并不是摆脱困境的有效方法。”

从这个理论视角来看,面对面的沟通交流也不是什么摆脱社会困境的好方法,结果也不会有什么不同。然而,前后一致的、强有力的并且可重复的实验发现却是,当个体面对面进行沟通交流时,他们的合作水平得到大幅度地提高。这个结论是正确的,无论是在各种各样的实验室研究中还是在一次性的或者有限次重复的实验中,它都得到了证实。Sally(1995)作了一个整合分析(meta-analysis),对来自经济学家、政治学家、社会学家和社会心理学家所进行的参与人总数超过5000人的100多次的实验进行了研究,他发现在一次性的实验中,面对面的沟通交流使得合作率得到大幅度提高,平均提高了45个百分点;在重复多次的实验中,当参与人被允许在决策之前交谈时,则相对于不允许沟通的重复实验来讲,他们的合作率平均高于后者40个百分点。没有任何变量能够像面对面沟通交流那样强有力地、前后一致性地影响着人们的合作水平。甚至,即使群体决策的有关结果在每一轮实验后并没有被反馈给个体,沟通仍然能对合作水平产生巨大、积极的影响(Cason和Khan1996)。

沟通的效能和面对面磋商的能力是有关的。例如,Sell和 Wilson(1991,1992)研发了一个公共物品实验,在这个实验中,主体能够通过他们的电脑终端来签署合作承诺。然而,相对于同样的面对面实验,这种合作的水平却很低(Isaac和Walker1988a.1991)。Rocco 和 Warglien(1995)重复了前述公共池塘资源实验的所有方面,包括面对面沟通交流的效能。然而,他们发现,那些不得不依赖电脑交流的主体没能取得在面对面交流中所取得的效率改进。Palfrey和Rosenthal(1988)设置的一个设阈值的公共物品实验(provision point public-good experiment)中,主体可以通过电脑这个工具表达自己是否愿意奉献,然而,他们并没有发现什么太大的合作效率改进。

实验研究人员认为沟通有利于合作的原因是:(1)有利于明白最优化策略的个体向还不太明白的人进行传授;(2)交流彼此的承诺;(3)增加互信并影响对他人行为的期待;(4)为主观赢利结构增加附加值;(5)增强了原来的参考值;(6)增进了集体认同(Davis和 Holt1993;Orbell,Dawes和 van de Kragt1990;Orbell,van de Kragt和 Dawes 1988;E.Ostrom 和 Walker1997)。精心策划的实验表明,不应当将沟通交流的效果主要归因于原因(1)。因为当关于个体策略产生了最优化结果的信息被清楚地传达给不能沟通交流的主体时,这个信息并没有对结果起到明显的作用(Isaac,McCue和Plott1985;Moir1995)。

因此,正是互相协商彼此的任务、不断增长的互信、规范价值的强化、集体认同的增进使得沟通交流产生了实际效果。确实,在实验中,主体都希望其他集体参与人能够按照最优化结果所需要的方案进行行动。他们经常活跃在集体参与人之间,并且要求每个人向其他人作出遵守共同行动方案的承诺。讨论会经常以这样的话作为结尾:“最后,请大家记住,如果我们每个人都遵守X方案,那么,我们大家都会因此从中获益”(参见 E.Ostrom,Gardner和 Walker在1994年的著作)。在反复重复的实验中,主体利用沟通的机会用挑衅的语言攻击那些没有遵守共同方案的匿名人。Orbell,van de Kragt和 Dawes(1988)总结了近十年的一次性公共物品实验研究,他们发现,当允许个体进行沟通交流时,人们之间的很多相互关联的交往都能得到强化。然而,如果没有对彼此承诺的那种不断增长的互信,那么,人们对他人行为的期望也不会改变。假设结果发生了根本性的改变,沟通也还是可能会影响到个体对他人信守承诺的信任度。正如下面我们要讨论的那样,关于有限理性的和德性的第二代理性选择理论,其关键点正是信任、有条件承诺和因诚信而获得的声誉。

伴随着群体规模增长,监督个体是否作出了贡献也变得困难了,沟通交流的效能也有所减弱。然而,E.Ostrom ,Gardner和 Walker(1994)发现,当每个主体占有相对较低的禀赋,并且他们被允许进行面对面的沟通交流时,他们几乎能够达到完全最优化的结果。然而,当占有的禀赋大幅度增长时——企图背叛先前达成的协议的倾向也在增长——被允许沟通的主体所达到的效果仍然明显优于不能进行沟通交流的主体,但是少于小规模群体所取得的结果。在实际环境中,当个体可以随便进行沟通交流时,也会出现集体行动的失败;这说明在复杂条件下,只有沟通这一个因素并不足以确保集体行动的成功。

创新与集体行为

改变博弈规则或者使用稀缺资源去惩罚那些不合作或者不保持同意的人,通常被看成是对于参与人来说是太合适的选项,即使这样的做法有利于创造公共物品。基本的顾虑是,如果使用成本高昂的制裁或改变博弈结构,参与人就得面对二阶的社会困境(具有同等或更大的难度)(Oliver1980)。到目前为止,任何试图解决二阶困境的理论预测都失败了。

然而,在许多经验研究和实验研究中,参与人确实就是这么做的。大量的研究已经留下了令人多得难以置信的规则,这些规则都是有关个体如何控制和操纵公共资源去改变社会困境的潜在结 构 的 (Blomsquist1992,E.Ostrom 1990,Schlager1990,Schlager 和 Ostrom 1993,Tang1992)。集体参与人采取的规则丰富多样,反映了区域环境和文化特色以及当地惯用的规则。总之,这些规则充分体现了组织的自发性、可持续性、本土化、区域化、国际化的特点(E.Ostrom1990)。绝大多数大型的、持续时间较长的管理公共资源的制度都包括透明的监督机制、强制性的成熟的制裁规则。然而,当集体出现强烈的不合作倾向时,很少有自我组织的集体仅仅依靠沟通交流就能够维持合作的。监督者——或许他们同时也是参与人——通常不会对偶然违规的个体采取严厉的制裁。保守的制裁主要是为了表示大家已经发现他违规了,通过进行小额罚款,促使他们改正错误重新步入正轨,并且认识到违规会被发现和受到制裁,如果再次违规将会受到严厉的制裁甚至被集体开除。这种惩罚原则使得集体参与人可以根据情况确定自己要为集体作出多少贡献,同时也增加了参与人之间对彼此信守承诺的信任。

在实地研究中,参与人想要找到一种能够产生较大净收益的规则通常需要一个反复试错的过程,在这一过程中,通常能够产生新规则。考虑到由于个体通常要面对自己复杂的内心世界,所以他们很少能够在一开始就设计出“正确的规则”(E.Ostrom1990)。在高度不可预测的条件下,长期的试错环节是必须的,这个过程要一直持续到个体找到一个能带来较大净收益并且能在较长时期发挥作用的规则为止。如果活动场所有相应的机制能够定期处理冲突,并且,有时候,能够创新处理规则使之更高效,则非暴力冲突将成为成功的合作组织所要面临的一种正常现象(V.Ostrom1987;V.Ostrom,Feeny和Picht1993)。

大量实地研究表明,参与人在面对困境时会对情境的结构作出改变。同时,大量的实验研究也表明,主体能够解决二阶的社会困境,并且由此也有利于他们在一阶困境的合作向最优化水平靠近一些(Dawes,Orbell和van de Kragt1986;Messick 和 Brewer1983;Rutte和 Wilke1984;Sato1987;Dawes,Orbell 和 van de Kragt1983;Yamagishi1992)。例如,Toshio Yamagishi(1986)做了一个实验,在试验一开始,他先对参与人进行了问卷调查,在这个问卷中包含一些对他人信任度的测试题;然后进入实验的第二个环节——提供公共物品,结果显示,那些对他人信任度高的主体提供了更多的公共物品,大约超出那些对他人信任度低的主体的20%。然而,当决定成立“惩罚基金”以惩罚那些不提供公共物品的参与人时,那些对他人信任度低的主体则为此做了大量的工作,并且,在他们之间也达到了相当高的合作水平。在最后一次重复该实验时,他们甚至为成立这个惩罚基金付出了90%的个人资源。同样地,选择北美人作为该实验主体,结果也是如此(Yamagishi1988a,1988b)。这表明,相对于起初对他人信任度高的个体来说,对他人信任度最低的个体往往更乐于为制裁体制作出贡献,并且对博弈结构的变化反应也更大。

E.Ostrom,Walker和 Gardner(1992)还对主体需要支付“费”(fee)以对其他违规者实施“罚款”(fine)的意愿进行了测试。他们本来预测主体愿意支付的“费”额应当是零,然而,实验结果是远远高于零。当设置制裁措施与仅设置一次沟通机会或者一次可通过投票决定制裁体制的讨论会并行时,结果就会出现戏剧化的效果。如果只有一次沟通机会,平均来说,主体能够获得最优化收益的85%(包括67%的制裁成本)。那些被允许面对面交流、并且有机会用多数同意制来决定制裁体制的主体则能够获得最优化收益的93%,其中,背叛水平仅为4%,所以制裁体制的成本也就很低,因此,净收益高达最优化收益的90%(E.Ostrom,Walker和 Gardner,1992)。

Messick和他的同事设计了一系列的实验去测量主体的意愿,当面临公共池塘资源供给困境时,他们是否愿意通过集体行动去改变相应的制度安排(参见Messick et al.1983,Samuelson et al.1984,C.Samuelson和 Messick1986)。尤其是,他们反复给主体机会去放弃他们各自的决策权,将决策权留给被赋予权力的集体领导者。他们发现,“当公共资源枯竭时,人们将希望改变规则并由此带来结构性改变以求解决困境”(C.Samuelson和Messick1995,147)。简单的不平等的收益分配并不是一个足以促使人们改变制度结构的诱发因素。

那么,从这些实验中我们能够得出什么结论呢?实验研究与实地研究二者提供的证据相辅相成,进一步表明个体为了得到更好的合作收益,在暂时处于社会困境中时,他们很可能会投入资源以创新和改进集体结构。同时,这些实验研究也证实了一个目前已经被接受的早期结论,由于非合作博弈理论建立在一个特殊的个体模型之上,所以它并不能充分预测在一次性或有限次重复困境中的个体行为。合作博弈论也没能提供一个更好的解释。因为合作与非合作博弈理论都只是预测了极端值,并且都没能对有利于改进或降低合作水平的条件提供一种合理的解释。

社会科学中真正令人困扰的难题是,我们还没有发展出一种前后连贯的理论,一种能够解释为什么合作水平会有如此天壤之别的理论,一种能够解释为什么某些具体的情境条件形态能够增加或降低一阶或二阶困境中合作水平的理论。这个问题很重要,不仅有重大的理论意义,关系到理论建设,而且具有重大的现实意义,关系到应当如何设置集体体制能够促使人们在社会困境中达到更高的合作水平。许多结构变量都会对特定创新体制的选择,以及新体制带来的可持续性问题和分配后果问题产生影响作用(Knight1992)。目前,学术界对体制创新的看法还不一致,个人选择理论认为不会有创新发生。但是我认为我们需要发展第二代理论——关于有限理性、创新和规范的行为理论。

四、朝向第二代理性选择模型

然而,当激烈的竞争将那些不能尽可能扩张自己利益的参与人驱逐出博弈时,这时,第一代理性选择模型便如同机车引擎一样引发了各种各样的预测。如果我们过分追求一种能够解释人类所有行为的宏大理论,那么,社会科学家们就会继续频繁地使用完全理性模型,包括作者在内。但是,正如Selten(1975)指出的那样,狭隘的理性模型应当被看作有限的或不完全的理性模型。和所有的理性选择模型相一致的是宏大的人类行为理论,该理论假定面对约束,人类能够学会探索、规范、规则和为了达到更好的收益应当如何制定规则,由此认为人类是一种复杂的集体,一不小心就会犯错的初学者在尽自己最大的力量做到最好。

学习经验法则、规范和规则

因为个体的理性是有限的,所以他们不可能算计好所要面临的所有情景中的一整套策略。生活中几乎不可能存在这种可能性,即个体可以知道自己以及他人有可能采取的所有策略、潜在行为以及可能出现的各种结果。然而,在完全理性模型中,一个简单的假设就能代替和忽视如此难以把握的对象。在经验研究中,个体倾向于使用经验法则——拇指规则(rules of thumb)——随着时间的流逝,他们已经习得在不同的情景中应该如何恰当应对从而得到较好结果。当个体参与实验室实验时,他们同样也会运用经验法则。在经常要面临的、反复发生的情景中,个体会根据不同的情景来不断改进自己的应对策略。经历了多次高风险的激烈竞争之后,个体也运用经验法则习得了最佳的应对策略。

另外,通过学习工具性的经验法则,个体也能够学会采纳并使用规范和规则。我所说的规范是指个体在采取某种行动时,会首先估计该行为的内生价值——无论正面的还是负面的。Crawford和OstromJ(1995)将这种内生价值视为一个对冲参数(delta parameter),该参数能够增加或降低主体行为的客观成本。Andreoni(1989)认为,短期内,当个体帮助他人时,他们内心会涌现一种“暖流”。Knack(1992)将负面的内生价值视为“职责”。现存的许多规范都是个体从不同情景中各式各样的交流互动中习得的(Coleman1987)。个人偏好的改变通常是其对生命中某种深刻的道德教训(或许来自长辈或同辈的教育)的内化。个体对所要采取的行动(告知真相,信守诺言)所作出的承诺也可以通过对冲参数的规模反映出来。如果个体反复从合作中获得了收益,那么,在以后的这种情况下他可能会主动倡导合作;或者是,有了多次的“傻瓜”经历后,他再也不会主动倡导合作了。

既然规范是从社会环境中习得的,那么,随着文化的不同,规范也会有根本的不同;即使是处于同一种文化中,不同的个体所认可和遵守的规范也不同。同样地,当同一个个体在不同的情景中,他所采取的行为规范也不同;即使是同一个个体,在同样的情景中,那么在不同的时间他所采取的行为策略也不相同。从个体能够学会使用经验法则这一假设出发,我们可以假设个体习得规范的行为含义也不会有根本的不同。有人可能会将规范视为个体从道德视角进行的探索,因为这种行为是他们在生活中想要遵循的。一旦集体中的某些参与人掌握了某种行为规范,那么,其他参与人就开始对他们产生新的期待。

我所说的规则是指由集体中的个体所达成的那些共识,即在特定条件下,哪些是必须要做的,哪些是不能做的,哪些是可以做的;如果有谁不遵守这些共识,那么他就会受到制裁。然而,在实地研究中,有时候我们很难辨别哪些规范是被广为接受的、能够被广泛应用于大多数情景之中,哪些规范只能被小心地应用于特定情景之中。分析认为,个体可以被看作在学习适合大量特定情景的行为规范(V.Ostrom1980,1997)。规则通常产生于个体间私下的交往联系中,同时在更多的正式场合也会产生规则,而且在正式场合中,规则为法律的实施赋予了额外的法律分量。然而,规则也具有其两面性,它一方面是个体间的一种公开的承诺,通过这种承诺,可以增进彼此间的互惠行为;另一方面,掌权者容易滥用自己所行使的权力,这样就容易出现用规则替代监督法的情况,从而导致收益和成本代价分配的不平等,由此,则会破坏人们对正面规范的信赖。

互惠:一个尤为重要的类规范

演化心理学(Barkow,Cosmides和 Tooby1992)、 演 化 博 弈 论 (Guth和 Kliemt1996,Hirshleifer和 Rasmusen1989)、生物学(Trivers1971) 和有限理性论(Selten1990,1991;Selten,Mitzkewitz和 Uhlich1997;Simon1985) 一致认为,人类能够快速地习得和有效地运用经验法则、规范和规则。可以看出,日趋复杂化的劳动使得人类的认知模式也在不断进化,包括理解自己看到的(Marr1982),推理成人所说的特定话语的语法规则(Pinker1994),以及在社会困境中增加从互动中所获得的长期回报(Cosmides和Tooby1992)。人类处理社会困境总是和抚养保护子孙后代、获取食物、在没有外在强制力时相信彼此的口头承诺是相关联的(de Waal1996)。大量的事实表明,人类继承了一个强大的学习能力——学习互惠规范和社会规则的能力,正是这个能力使得个体能够在大量的社会困境中通过其积极行动获得收益。

互惠是指人们在社会困境中所使用的所有策略的总称,包括:(1)鉴别集体参与人的构成;(2)估计其他参与人合作的可能性;(3)如果其他参与人在某种条件下愿意合作的话,那么,作出倡导合作的决策;(4)拒绝与那些不提供互惠的个体合作;(5)惩罚背叛承诺的个体。所有的互惠规范的共同之处是个体倾向于使用一报还一报策略。在所有社会中,互惠都是必被教导的基础规范之一(Becker1990,Oakerson1993,V.Ostrom1997,Thibaut和 Kelley1959)。

到目前为止,人们已经从进化的视角对最著名的互惠策略——一报还一报策略进行了大量的研究。设置一个囚徒困境实验,从一个集体中抽取两个参与人,让他们进行互动,反复重复实验。假设他们都使用同样的策略,包括尽可能获取最大的合作收益、合作总是不够完美或者采取一报还一报的互惠策略(开始他们彼此合作,然而,在最后一轮实验中,就出现了对方怎么做我也怎么做的情况)。Axelrod 和 Hamilton(1981)、Axelrod(1984)所做的实验表明,如果个体被组织起来,那么,他们更倾向于在个体之间进行互动,而不是和整个大的集体进行互动;如果必须得和较多的人互动的话,互惠策略如一报还一报策略,就能成功地侵入一个由持“要倒霉一起倒霉”策略(all defect strategy)的个体所构成的人群。对于互惠策略来讲,互动人数相对少的话会比较合适,这样能够避免可能发生的角色错误。

个体能否通过互惠规范获得更大的合作收益,这在某种程度上依赖于参与人是否希望对搭便车者施加惩罚。个体通常采用的策略是一报还一报策略和可怕的扳机策略。一报还一报策略是指如果在上一轮实验中有个体作弊了,那么在下一轮实验中他也会作弊,以此来“惩罚”上轮实验中的那个作弊者。而可怕的扳机策略是指个体愿意主动发起合作,但是,一旦在当前实验中他发现存在作弊者,那么在之后的实验中,他将会“惩罚”该集体中的所有参与人。

人类的互惠策略是无法通过生物进程遗传下来的。这个观点的论据更精细。个体遗传了一种精确的敏感性,这种敏感性可以用来学习一种规范,这种规范有利于人们在社会困境中通过互惠增加其长期收益。在任何文化中,个体成长的过程都伴随着数以千计的差错(学习实验),在这些差错中,父母、朋友以及老师都为相互间的期待提供了不同的内涵。正如Mueller(1986)所说的那样,人们遭遇到的第一个社会困境,发生在每个人的童年时期,直到他们学会合作为止,期间父母所给予的奖励或惩罚都是一种被习得的回应。在当代,公司经理则通过持续反复地要求和奖励员工使用核心原则或规范,从而使公司成为一个讲究诚信的团体(Kreps1990)。

既然特定的互惠规范是可以通过学习获得的,那么,条件不同,个体所采取的规范也不相同。一些个体习得了不好的行为规范。耍小聪明的、不道德的个体会采取先引诱他人走入困境,然后再打垮他人的卑劣手段去获得大量的资源,但是这么做的话,个体就不得不隐藏其意图和行动,如此才能不被他人发现,从而得以旗开得胜或者得到权力(如果所有集体中的每个参与人都遵守互惠规范,那么监督和惩罚作弊者的技能就会消失)。假定存在这种情况,那是因为耍小聪明的局外人或者当地离经叛道的人利用了形势,故意先承受了侵犯和起初的重大损失骗取了信任。过分信任也是有危险的。正是这些不值得信任的参与人的存在使得遵守互惠规范的个体监督和惩罚作弊者的技能大为提高。

然而,个体采用特定规范的可能性存在着巨大的差别,受结构变量的影响,在个体彼此间的信任度、特定情况下进行互惠合作的意愿、如何发展自己的信誉等方面都有很大的差别。有些个体仅仅在存在严密的监督和严厉的惩罚时,才会采取互惠策略。还有的人只有处于困境中,公开承诺遵守协定并且确信他们的诚信能够得到回报时才会合作。也有人发现建立一种外部信誉其实很容易,只要让别人相信你是一个死心眼的人,对谁都相信,直到上当受骗的事实摆在面前。如果信任被证明用错了地方,那么,他们就会停止合作,要么不再合作,要么开始对不信守诺言的个体进行惩罚。正如 Hoffman,McCabe和Smith(1996a,23—24) 所说的那样,“在实验室中,这个一次性博弈是被看成是人生的一个组成部分,而不是一个吸引个体偏离一向遵循的规范、与人生链条没有任何关系的孤立经历。于是,我们就应该期望主体运用互惠规范,除非他发现在参与某实验的过程中,其他行为得到了奖励,互惠反而受到了惩罚。结果发现:如果出现了这种情况,那么主体就会放弃使用互惠策略,企图通过其他策略来获取更多的个人利益。”

任何处于集体中的个体,当他们面对一个可重复的社会困境时,都很可能发现有人在使用三大互惠规范之一。

第一,总是在一开始采取合作姿态;如果发现其他参与人没有提供互惠,那么他就会停止合作;如果条件允许,惩罚不合作者。

第二,当断定其他人是值得信任时,立即采取合作策略;如果其他参与人没有提供互惠,就停止合作;如果条件允许,惩罚不合作者。

第三,一旦合作已由他人建立起来了,那就参与其中好了;如果其他参与人没有提供互惠,那么他就会停止合作;如果条件允许,惩罚不合作者。

另外,个体至少还可以再找到三个规范:

第四,从不合作

第五,类似于第一或者第二,但是,如果有人能搭别人的便车,就停止合作

第六,总是合作(所有文化中都极端罕见的规范)

在不同的集体中和不同的条件下,遵守某种规范的个体比例也会随之不同。对于个体来说,是否使用互惠策略,高度依赖于使用互惠规范的参与人比例,并且随时根据比例的变化而改变自我的策略,同时,还依赖于个体对其他参与人在特定环境和时间下使用互惠策略频率的判断。当有许多参与人使用一开始采取合作姿态这一互惠规范,并且,当所有的条件被放在一起进行衡量时,即使在一次性博弈情景中,合作也可以带来更高的回报。有限理性的个体也会希望其他有限理性的参与人能够遵循各种各样的经验法则、规范和策略,而不会希望看到其他人只采取一种策略——除了在那些制度选择机制可以将不追求最优化策略者淘汰出局的情境中。由于为查出其他个体的意图和行为所作的投资同时也提高了自己的收益,所以Kreps et al.说,个体不必为了理性地使用互惠策略而一定要假设其他人是“非理性”的(Kreps et al.1982)。

实验室情景下使用互惠策略的证据

实验室实验证明有大量的个体使用互惠规范,即使是在像实验过程这种如此短期的情况下也是如此(McCabe,Rassenti和 Smith1996)。最后通牒博弈实验也证明了这一点。在最后通牒博弈实验中,两名参与人被要求对一笔固定总额的钱进行分配。由第一个参与人向第二个参与人作出一个提议,然后,由第二个参与人决定是否接受。如果接受提议,那么就按照这个提议直接分配这笔钱即可;如果提议被拒绝了,那么,这两名参与人都将得不到一分钱。实验预测是,第一个参与人将会提出给第二个参与人分配最少的钱,而第二个参与人将会接受第一个参与人作出的任何提议,只要这个提议给第二个参与人的钱多于零就行。经过Guth,Schmittberger和Schwarze(1982;Frey和 Bohnet1996;Guth和 Tietz1990;Roth1995;Samuelson,Gale和 Binmore1995)的多次实验研究,这个预测都被证明是失败的。第一个参与人倾向于提供远多于最小额的钱款,他们通常按照自认为“公平”的原则进行分配。第二个倾向于拒绝数额太小的钱款。对提议的接受水平随着不同文化的不同价值观而不同(Roth et al.1991)。由于对分配资金的拒绝和完全理性模型的基本原则二者是相互矛盾的,因此,这些发现也对该模型的经验有效性提出了很大的挑战。

目前,已经出现了一些假说试图对此进行解释,其中包括“惩罚说”和“习得说”。

从根本上讲,惩罚假设是一个有关互惠问题的论点。相对于灵活的习得,惩罚第一名参与人为第二名参与人拒绝不平等分配提供了一个动力,因为这表明他有能力对第一名参与人提供的不平等待遇施行惩罚。在这个问题中,是否存在负面互惠倾向是整个争论的关键所在。假定存在负面互惠倾向,那么,第一个参与人应当由于担心最后一无所有而避免作出一分为二的提议,尽量多分给第二个参与人一些钱(Abbink et al.1996,6)。

Abbink和他的同事设计了一个实验,在这个实验中,习得假设和惩罚假设二者的预测明显不同,并且,该实验还为惩罚假设提供了强有力的证据支持。“我们发现,第二个参与人拒绝不平等分配,并且将之作为对第一名参与人惩罚的可能性是其将之作为奖赏的三倍”(Albrink et al.1996,15—16)。显然,第二名参与人确实惩罚了那些作出不平等分配的第一个参与人。

还有另外两个出自一次性社会困境的发现,这两个发现进一步为主体的行为特质提供了证据。第一,在一次性社会困境中倾向于合作的个体也期待能够得到回报,并且他们的期待高于那些有作弊打算的个体。(Dawes,McTavish和Shaklee1977;Dawes,Orbell 和 van de Kragt1986)。正如 Orbell和 Dawes(1991,519)对他们的研究所作的总结中谈及的那样,“在这些研究中,我们最一致的发现之一——一个被其他学者重复实验过的发现——即合作者对合作的期待远远高于那些打算作弊的人。”第二,当主体可以自己选择是否参与到社会困境博弈中时,那些倾向于合作的个体对于进入这样的事件表现出了更大的兴趣(Orbell和Dawes1993)。假定存在这两种倾向,那么互惠者很可能比不提供互惠的个体更乐观。

由上面可得出一个结论,即不同的个体使用互惠策略的倾向是不同的。与此同时,实验表明,参与社会科学实验的大多数个体对其他人有充分的信任,相信其他人也是互惠者,甚至在一次性或者无沟通交流的实验中也是如此;而且,大量的参与人也愿意为惩罚不合作者(或者实际提供的资源少于其应当提供的资源)付出代价。通过实验,我们发现规范能够通过以往的经验(社会化)习得;并且当改变情景变量时,规范还能产生系统的不同。信任水平和由此引发的合作水平可以通过以下因素得到提高:(1)为主体提供相互监督的机会(Frey和Bohnet1996,Orbell和 Dawes1991);(2)给个体加入或退出社会困境博弈的自由(Orbell和Dawes1991,1993;Orbell,Schwartz-Shea,Simmons1984;Schuessler1989;Yamagishi1988c;Yamagishi和 Hayashi1996);(3)即使是一个很微小的设置主动为公共物品作出了贡献,个体也应当平均分担费用(Dawes,Orbell和 van de Kragt1986);(4)为个体提供明确惩罚非互惠者的机会(Abbink et al.1996;McCabe,Rassengti和 Smith1996);并且,像上面讨论的那样,(5)提供面对面沟通交流的机会。

核心关系:互惠,信誉和信任

当许多个体运用互惠策略时,还存在一个赢得信誉的激励,这个信誉来自信守诺言和为获取长期净收益而在短期内付出的代价(Keohane1984;Kreps1990;Milgrom,North和 Weingast1990;Miller1992)。因此,信任他人的个体可以获得一种信誉,即被他人视为可靠的个体(并且尽力避免那些不诚信的个体),这些诚信的个体能够彼此作出有效的社会交换,即便处于困境中也是如此,只要他们能将互动仅仅局限在讲究诚信的主体范围内。尊重值得信任的人或者采取惩罚措施反对那些不遵守诺言的个体以及实际提供的资源少于其应当提供的资源的个体,也就成为了一种能带来收益的资源。在进化情景中,个体对互惠规范的使用增加了其对环境的适应性。相似地,在所有人都诚信的环境中发展信任也是一种财富(Braithwaite和 Levi n.d.,Fukuyama1995,Gambetta1988,Putnam1993)。信任是个体对他人行动的一种期待,然而,当在未知其他人的行动之前必须有人采取行动时,这时信任还会影响第一个人的选择(Kasgupta1997,5)。在社会困境中,当个体期待得到回报时,信任就会对个体是否愿意发起合作产生影响。有限理性的个体最初是带着使用互惠策略的期待进入到社会困境情景中的,他们所采取的互惠是建立在他们先前的教育和经历基础上的。

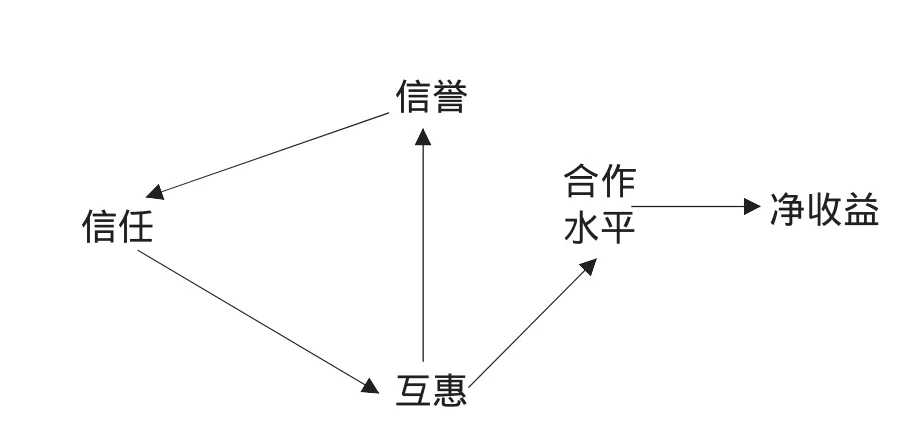

因此,行为解释的核心是对他人的信任、参与人为获得值得信任这一信誉而作出的投资以及参与人使用互惠策略的可能性三者之间的关系(见图2)。这个相互加强的核心受到结构变量和参与人过去经历的影响。在有限次重复的困境实验的第一轮实验中,个体是否主动发起合作基于他们自己的内生做事原则,他们对他人可以成为互惠者的信任度(基于他们所搜集到的关于他人的所有信息),以及结构变量对他们自身和他们对他人行为期待的影响程度。

图2 核心关系

如果最初的合作水平比较高,那么,个体可能会学着信任他人,并且会有更多的个体采取互惠策略。当更多的个体采取互惠策略时,值得信任的信誉就成为了一种更好的投资。因此,信任水平、互惠和守信的信誉三者之间是一种正加强。这也意味着这三个变量中的某一个变量的滑坡,都会导致螺旋式下降。这种方法没有直接解释合作水平,而是引导个体将结构变量和信任、互惠、信誉组成的这个内三角联系起来,依次检验它们对合作水平和净收益产生的影响。

沟通交流和核心关系

了解了这些核心关系之后,个体就可以理解为什么反复的面对面沟通交流能够从根本上改变情景的结构(参见E.Ostrom,Gardner和Walker1994,199)。由于反复有机会去观察和与其他人进行沟通交流,参与人能够有效地估量他人是否值得信任,努力就合作水平和收益分配达成一种简单灵活的、视情况而定的协议。在一个视情况而定的协议中,个体同意为共同行动提供X资源,只要至少有Y名个体也这么做。视情况而定的协议不需要涉及所有从中获益的个体,只要至少有Y名个体这么做,那么由于可以从中获得巨大的收益,以至于一些个体愿意为共同行动提供资源。

沟通交流使得个体可以增加(或降低)对他人可靠性的信任。一旦他们进行了成功的沟通交流,那么,个体就会提高他们的期待,从最初期待其他人会使用互惠规范提高到期待其他人会交换信任和合作。如果个体的收益和花费对等,最简单的协议就是按照尽可能使合作收益最大化的原则平等分摊成本。如果个体提供的资源和回报不对等,那么,达成协议会更困难一些,但是,各种各样的公平规范有助于削减时间和精力方面的成本,从而更容易达成协议(参见Hackett,Dudley 和 Walker1995;Hackett,Schlager 和Walker1994)。

视情况而定的协议可以惩罚那些不合作者(Levi1988)。如何惩罚不合作的参与人、保持个人信誉和维持起初的合作,显然,要在由N个参与人组成的集体中解决之肯定要比在两人情景中解决之困难得多。在一个有N个参与人、不确定的情景中,很难从结果中看出哪个参与人大量作弊了、哪些人稍微作弊了、有谁犯错了,或者是每个人都参与合作了,但是一个外生的随机变量造成了预期合作收益的降低。如果没有沟通交流,那么,情况会更槽糕。没有沟通交流和分配协议,个体会尽力通过行动表明他们的合作意愿,但是却没有人同意提供任何特定资源。因此,没有人的信誉(外部的或内部的)要面对风险。

在由N个参与人组成的集体中,一旦达成了口头协议,那么该协议在以后的行动中就会成为一个焦点。如果每个人都遵守协议,那么互惠者就不需要再有其他的任何回应。然而,如果协议没有得到遵守,那么个体就会遵守互惠规范——在先前没有制定惩罚措施的条件下——需要惩罚那些不信守诺言的参与人。一个经常被用到的惩罚假设是冷酷的扳机,一旦个体察觉到有任何的欺骗行为,那么他就会永远采取纳什均衡策略。在反复重复的实验中,主体通常讨论是否要使用冷酷的扳机来惩罚那些轻度作弊者,但是,最终这个提议都被否定了。因为,这样会惩罚到每个人——不仅仅是那些作弊者(们)(E.Ostrom,Gardner和Walker1994)。一个不太极端的惩罚策略是根据背离承诺的程度给予相应的惩罚。“在根据背离承诺的程度给予相应的惩罚中,参与人对于微小的背离行为的回应是不严厉的。作弊引发的是不严厉的回应,而不是严厉的惩罚。如果不改正,继续作弊的话,根据背离承诺的程度给予相应惩罚的措施就会慢慢偏向纳什均衡策略”(pp.199—200)。

由于这几个方面的原因,我们明白了,在N人参与的情况下,在起初的“惩罚”阶段几乎不存在制度结构,也不存在对个体所作出的贡献的反馈。如果仅仅出现了一个微小的背离,那么绝大多数参与人的合作仍然能产生正回报。通过使自己的回应和协议保持一致,个体能够保持自己的信誉,同时有利于保持集体更高的合作水平,并且在下次合作时参与人会更容易完全遵守协议。如果直接采取像冷酷的扳机那样的惩罚措施,就会导致协议失效,从长期来看,会导致大量的收益损失。若想根据背离程度给予相应惩罚,就要花费精力去找出不遵守协议的个体,通过口头批评使个体步入正轨,当然以后会避免与他交往。

这样,在理解了信任、互惠和信誉三者之间是如何相互加强的(或者缺少它们所产生的一系列的负面效应)这一问题之后,我们会更容易明白为何反复的面对面的沟通交流有如此重要的作用。达成最初的协议并相互作出承诺本身就带有风险,这是建立在相信他人会遵守诺言,由此互惠能成为一个可以产生更大收益的策略的基础之上的;但如果事实上他人不信守诺言呢?在小集体中,口头谴责可以部分地被罚款所取代;并且,如果根据背离承诺的程度给予相应的惩罚则有利于促使集体保持高水平的合作。哪怕只是聚了一次,也能极大地提高相互的信任度;但是,如果有一些个体没有立刻采取合作行动,那么,这个集体将永远也不可能有机会解决这些问题。所有实验都表明,较低水平的合作可以削弱个体在第一次聚会时建立起来的信任,并且也不会有下次机会去建立互信或者进行口头谴责。现在,我们也就更清楚地明白为什么通过电脑发送匿名信息不如面对面沟通交流更有效。个体判断彼此的可信度的渠道是通过观察面部表情和对方的话语表达方式。在一群由各自独立作决策,并且也不能相互看到或者听到对方声音的陌生人组成的集体中是很难建立起互信的。

五、对新理论纲要的简要说明

我尽力表达发展第二代理性模型的必要性是为了把社会困境的经验研究成果作一个连贯一致的综合,而不是为了发展一种新的正式理论模型。我一直致力于人类行为特质的理论研究,在未来的正式模型中,我认为它将成为一个构成要素。理解个体特质,对于解释社会困境中的个体行为尤为重要,包括:个体对他人行为的期待(信任),个体在社会化过程和生活经验中习得的规范(互惠),个体创造的突显其意图和规范(信誉)的个人身份。因此,互惠和信誉可以被归入个体行为的正式模型中(参见Boyd和Richerson1988所使用的引文,Guth和 Yaari1992,Nowak和Sigmund1993)。

在这个部分,我构建了理论概要,关于外部变量是如何相互作用从而对内生的结构变量产生影响的,即与图2中的核心关系有关联的结构变量。考虑到一个结构中所存在的重要变量的数量以及许多变量的作用随着其他变量价值的改变而变化,所以,试图用一个大的因果关系模型把所有结构变量都联系起来是不可能的。然而,发展一系列连贯一致的理论概要,进行一种理论积累是有可能的,我们可以从相对简单的模型框架入手;然后,我们就可以系统地探索当一个变量变化时,会产生什么影响。现在,我想通过理论概要简单对之作些说明。

我们首先从一个本应当能产生收益的合作谈起——一个由10名农民组成的小集体,他们拥有的田地亩数大致差不多。他们使用同一条小河进行灌溉,这个水渠的费用由他们10家均摊。为了使河道畅通,他们每年都需要组织一次集体劳动,去清除去年冬天翻倒的树和乱树丛。10个农民都希望能在未来继续耕种这些田地。假设他们清理得越认真,花费的天数越多,则他们就能立刻看到效果——小河提供的水源更充足。相对于他为此所作的投资而获取的回报来说,所有的农民都有很便利的机会不劳而获更大的收益。因此,大家都想搭便车,希望其他人为此付出劳动,这样虽然自己不劳动但收益反而更大。尽管如此,对于每个农民来说,成功参与这个集体行动带来的价值仍然远高于其参与成本。

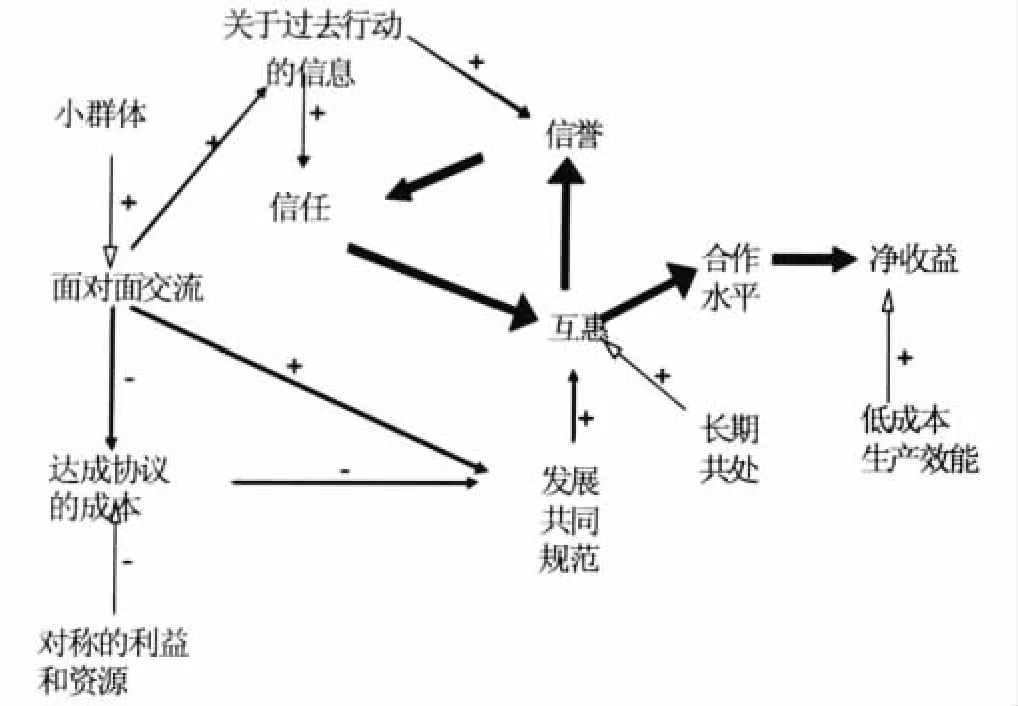

下面我们来看看一些结构变量是如何影响集体行动的发生的(见图3)。作为一个小集体,进行面对面的沟通交流是一件很容易的事。既然他们的利益和资源相对来说比较对称,那么,就如何分配这个工作达成一个公平的、视情况而定的协议应该不是一件太困难的事。这个协议的进展情况也很容易得到监督,因为他们都在同一天劳动,但是每个人所负责的那部分工作的开支要由各自出钱解决。个体是否遵守这个协议,也很容易得到核实。并且在讨论期间,他们都会强调所有人都参与这个集体劳动的重要性。在面对面的会议上,人们也会议论那些以前没有参与劳动合作的个体,督促他们走上正道,并且威胁他们,如果他们仍然像上次那样“没个正形儿”,那么大家就都不干了。假定这个小集体,它是对称的,并且提供公共物品的成本也比较低,再加上较长时间的相处,我们有理由预测,在这种情景中,大多数人都能够找到进行合作的方法,战胜困境。不仅实验研究给了我们坚持这个预测的根据,而且来自实地研究的大量事实也证实了这个解释(参见E.Ostrom n.d.)。

图3 简单概要

这是一个虽然粗糙但前后连贯的因果关系理论,它通过分析结构变量(小集体,财产和资源的对称,长期相处,低成本的生产功能),得出结论,即参与人依靠自己的力量去解决社会困境的可能性非常大。然而,在这种相对简单的情景中,任何结构变量的变化都会对这个预测产生影响,甚至一个小小的变化就足以推翻这个预测。例如,假定另外有一个当地的农民买了其中的五块地,打算长期耕种下去。这样,原来有10个农民,现在就只剩下了6个农民,但是这6个农民中有1个农民拥有一半的相关财产。如果这个农民认为按照获得收益的比例去分配清理工作是公平的,那么,增加的混杂因素也不难克服。他们能够达成一致——因为全世界的农民通常都会同意的(参见Lam n.d.,Tang1992)——根据田地的多少分配工作。如果这个新的农民使用另一种公平观念,那么,由于增加了混杂因素,相对于大集体通常要面临的挑战来说,这个小集体甚至可能会面临更大的挑战。

现在,假设这五块地被当地的一个开发商买下了,他买这五块地是为将来在郊区搞房地产开发做储备。这6名参与人之一——开发商——对于投资灌溉一点兴趣都没有,极端反对,他根本就不打算在灌溉上投资一分钱。在开发商看来,他并不是一个“搭便车者”,因为他从清理小河中看不到利润。因此,实际上这个变量的改变引发了几个变量的变化:集体参与人的减少;不对称利益和资源的介入;虽然开发商与其他参与人的相处时间较短,但是这个拥有集体总资源一半的参与人在集体行动中却无法获得任何收益。这表明一个结构变量的改变就能够使其他一系列的相关变量随之变化,因此,我们不难看出,当某个结构变量发生变化时,我们很难仅仅根据这一个变量就简单地对合作水平的变化作出一个双变量假设。尤其是,相对于由10个拥有对称资源的农民组成的较大的集体来说,这个相对较小的集体更不可能合作起来,这种现象恰恰和从集体规模视角所得出的标准结论相反。

六、意义

发展建立在经验、有限理性和道德基础之上的第二代理性模型的意义十分重大。先前令人困惑的难题现在终于可以从更系统的角度提出来了,新的研究问题等待大家去研究去探索。我们需要扩展社会科学常用的研究方法的类型,需要致力于正式理论、实验研究和经验研究的学者通过社会科学和生物科学来提高其理解水平。政策分析的根基需要再思考。而且,公民教育也应该建基于经由经验证明行之有效的集体行动理论,让公民真正享用托克维尔曾期望的“结社的科学与艺术”,确保民主政体能够在21世纪持续发展下去(Tocqueville[1835和1840]1945)。

发展第二代理性模型对于科学研究的意义

开展如此多的有关社会困境的研究,从实验室研究到经验研究等等,然而我们所得出的结论仍然不可能是一种“必然性”,而更多的是一种“可能性”。我们不能为了创造某种理论成果,而被奢望得到根本不存在的“必然性”这一想法所无情地束缚,也不能为了维系自己的理论成果而对身上肩负的道德责任置之不理。早期集体理论家们认为,只要存在合作收益,就能形成集体组织。他们曾为得出这个结论而很满足,但我们不认同这个预测。我们认为,许多集体都无法达到共同的富有建设性的收益,由于其个体缺乏互相信任,或者缺乏低成本交流、制度创新和创新监督制裁规则的平台(V.Ostrom1997)。我们也不能简单地认为在所有社会困境中,只存在这样一种制度安排,诸如在存在竞争的市场中,个体是在追求共同的富有建设性收益的同时兼顾到个体利益的。新的制度安排通常有利于促进集体行动,但关键问题是要设计出这样一种新规则,以促使参与人在新规则出台时能遵守,以及能够找到作弊者,并给予他相应的惩罚。因为假如没有一个个体认为这些机制是合适的,那么,世界上所有的警力和法院系统都不能监督和强制实施这些机制。当然,我们中的绝大多数人也不会愿意生活在这样一个社会,一个必须要由警察来强制实施所有规则的社会。

尽管我提议发展第二代理性选择理论,但是狭隘的完全理性选择理论仍将继续作为我们理解人类行为的一个重要工具。完全理性选择模型的那种清晰、不含糊的预测将继续作为经验研究的一个重要基准点而存在,作为衡量任何其他人类行为解释成败的基准。一个关键的研究问题将继续存在:我们所观察到的行为和完全理性理论所作的预测,二者之间究竟存在多大的差异?此外,博弈理论家也正在探索包含信誉、互惠和各种行为规范在内的变量在博弈论模型中的作用方式(参见 Abbink et al.1996;Guth1995;Kreps1990;Palfrey 和 Rosenthal1988; Rabin 1994;Selten1990,1991)。因此,在未来的十年中,有限理性模型和完全理性模型将能在更多方面互为补充,相互取长补短,而不只像今天这样仅仅以事实和案例的形式出现。

对各种制度安排感兴趣的政治学家应当明白,完全理性选择理论为精英、精于算计的世俗人和只看眼前的享乐主义者分析制度的薄弱之处直到设计行动策略提供了多种成熟的方法(Brennan和Buchanan1985)。任何重大的制度分析都应当尽力弄明白制度的哪些方面容易被狡诈、不道德的参与人所操纵和攻击,以全球环境问题为例,其合法组织的方式、计算选票权重的公式、结成同盟的必要条件和国际协议等等方面都需要我们进行周密的考虑。另外,对于已经从各种集体中习得互惠规则的个体来说,则应当认识到会存在某些人为了自己能获得巨大的回报而试图破坏互惠过程。对于这类人掌权的后果,在任何制度设置中,人们都应当时刻对此保持清醒的头脑。

我们需要用第二代模型对人类行为的解释来解答一个最直接相关的问题——结构变量对于成功组织集体行动的可能性会产生什么样的影响。考虑到一个结构中所存在的重要变量的数量以及许多变量的作用随着其他变量价值的改变而变化,所以,试图用一个大的因果关系模型把所有结构变量都联系起来是不可能的。然而,发展一系列连贯一致的理论概要,进行一种理论积累是有可能的,我们可以从相对简单的模型框架入手;然后再一次改变一个变量,观察当这个变量变化时,会产生什么影响。正如我们在上面简要说明的那样。从这样的理论概要中,我们能够研发出正式的模型,并且能够在实地研究和实验室研究中进行经验验证。这种理论并不试图提出一种适用于全球的双变量(或者甚至多变量)相关预测,尽管这曾经是许多学者的梦想。Marwell和Oliver(1993)已经这样做了,他们构建了一系列的社会困境的理论概要,在这些研究过程中,大量集体行动的参与人来自不同的阶层。关于这些理论的性质和经验研究的发展方面,他们得出了一个相似的结论,“这并不是说从我们的视角不可能得出宏大的理论预测,而只是因为预测不可能是简单的和全球性的。相反,我们所能得到的有效预测必然是复杂的、相互作用的和具有条件性的”(P.25)。

作为政治学家我们需要认识到政治体制是一种复杂的系统,相对于与之相关的变量来说,我们很难简单地说某个变量会一直保持其积极的或消极的特性。当然,我们可以作比较分析,但是我们必须了解与之相关的变量的价值,而不是简单地假定它们是围绕平均值浮动的。

发展第二代理论模型——有限理性和道德行为模型,将会为所有社会科学家和对人类行为感兴趣的生物家提出许多重要的新问题。比如:个体是依据什么来判断其他个体是可信任的?各种制度安排是怎样对互相信任产生影响的?个体会根据哪些听到的和看得到的言行举止来评价他人行为?为了自我组织起来和遵守这个自我组织的安排,个体是如何达成共识的(V.Ostrom1990)?John Orbell(私下交流时)提出了一系列的非常有趣的问题,“首先,人们为什么愿意一起参与到这些博弈中?在这些博弈中,我们是怎样挑选合作者的?在挑选个体合作者时我们所使用的策略和我们增加或减少集体合作者时所使用的策略有怎样的不同?”

关于制度安排是怎样促进或阻碍互信、互惠和信誉的,也存在一组重要的问题。最近有一系列关于依法纳税方面的研究,这些研究提出了一个重要问题关于公民所使用的信任经验法则和他们对政府试图监督纳税行为的反应(参见Scholz n.d.)。太多的监督可能会使个体本能地感觉他们不被政府信任,并且因此,他们也真的变成了不值得信任的公民(Frey1993)。Bruno Frey(1997)质疑是否一些正式的制度安排,例如社会保险和为人们付出的努力而给予报酬,减少了个体继续对出于自我价值观而采取的行动赋予内生价值的可能性,由此,他们或许会假定正式组织有责任去满足大家的共同需要,当然也不再需要非正式的互惠了(参见Taylor1987)。

既然对于所有的规则来说,它们的一个重要作用就是使用制裁以惩罚不遵守规则的人,反过来也就是说,规则的主要作用是为占支配地位的联盟提供利益。因此,为了避免制裁,那些没有合作动机的人就将被排除在外。总之,不管怎么说还是有人希望将第一代模型作为分析工具的。而第二代模型关心的是合法的、公共选择的规则是怎样影响收益的分配和互惠合作的可能性。我们现在有大量的研究是关于长久确立下来的、成功的自我组织制度的,很少有文件记录那些夭折的、根本没能确立起来的制度或者在几年风光后又失败了的制度,而这也正是我们应当努力的方向,我们需要付出更多的努力去找到这些失败的信息,找到这些没能获得成功的想法以及它们为什么失败了。

或许,大家会对我如此依赖实验研究感到惊讶。之所以这样做,有如下几个原因。随着理论在我们学科占据了更重要的核心地位以来,实验研究也将成为政治学的一个基本的经验研究方法。在过去的35年,作为一个钟情实地研究的学者,我深知在实地情景下验证理论的重要性和难度——尤其是在变量之间相互作用和相互影响时。大规模的实地研究将继续成为经验数据的一个重要来源,但是,对于观察制度激励是如何相互结合、相互作用去影响个体行为和结果来说,通常实地研究都是一种花费高且效率低的方法。然而,如果我们通过在不同的模型或前后连贯的不同理论框架中比较相关元素来检验假设,那么,我们的研究步伐就能走得更快些,并能提出前后更为连贯的理论概要。相对于试图在实地研究中找到变量之间更精确的结合来说,精细的实验研究设计通常在筛选出更好的理论假设方面效率更高。在实地研究过程中使用实验法的方式已经非常普遍了,我们相信21世纪的政治科学在掌握了扎实的人类行为理论和不同制度安排对行为的影响之类的知识后,将会有长足发展。当然,实验研究也仍然需要坚实的经验研究给予补充,以实现其外部效能。

发展第二代理性模型对于政策制定的意义

使用广义的理性理论则会为同一事物的理解带来各种不同的理解,比如国家。如果我们将个体看成是无助的,那么国家就成为必须为每个人解决社会困境的一个必不可少的外部权力部门;然而,如果我们假定个体能够通过探索和规范去解决一些问题,并能作出一些制度安排去解决其他人面对的一些问题,那么,国家政府的形象将会有所不同。有相当多的宏观活动需要国家政府去处理,包括国防政策、货币政策、对外政策、全球贸易政策、保守的再分配、保持国内稳定的政策,当一些集体组织起来剥削他人利益时,提供精确信息和平台去解决冲突和举行其他大规模的活动。然而,对于管理全球公共物品来说,国家政府实在是太小了;但是,对于处理小规模的问题来说,国家政府又太大了。

然而,若想制定一个复杂的、多层次的管理体制又相当困难,那时你会发现各种各样的问题都会冒出来。在官僚制度中(Miller1992)或在面对集体行动问题的参与人中间(Frohlich和Oppenheimer1970,Galjart1992),不同类别的制度是怎样支持或削弱互惠规范的?实地研究发现,监督和分级制裁几乎存在于所有有活力的公共池塘资源制度中(E.Ostrom1990)。这告诉我们,没有像这样一些制度的外部支持,仅仅依靠互惠策略是不可能从根本上彻底解决更具挑战性的公共池塘资源问题的。注意:制裁措施是分级的而不是一上来就很严厉。当前,我们的犯罪理论——建立在一个严厉的道德期许理论之上——没能解释这一点。如果人们能够学会使用互惠规范来组织他们的生活,如果他们能够达成一套视情况而定的规则,并且都去遵守这些规则,那么,相对于试图阻止所有违规现象来说,分级制裁的做法或可以发挥更大的作用。

互惠规范也有其灰暗的一面。如果不断提高惩罚力度,那么,能够战胜社会困境的集体可能就会缩小到亲戚朋友这个小圈子,人们都将仅仅和自己人合作,扎根于一个和外界保持敌意的母体中(R.Hardin1995)。这种模式会导致世仇、突袭和公开的战争(Boyd和 Richerson1992,Chagnon1988,Elster1985,Kollock1993)。或者狭隘圈子中互相信任的个体可能会歧视任何不同肤色、不同地区或不同民族的个体。一个强调以恩报恩的集体也可能成为滋生腐败的基地。对于这个小圈子中的参与人来说,解决社会困境不是什么难题,但是对于任何圈外人的利益来说,仍然存在很多社会困境没有能够得到解决,比如现存的专利和卡特尔形式,违反基本的道德标准和法律的关系,不对外开放机会的集体和一个不断扩张的经济体。所以说为受制于去功能化网络的人们提供了其他机会的政策和那些正面激励、积极的网络所起的作用同等重要(Dasgupta1997)。

发展第二代理性模型对于公民教育的意义

历史教育我们,独裁专制的政府经常会对自己的人民和处于其管辖权之外的人民发动战争。民主进程中的个体和集体虽然经常充满冲突,但是却不会诉诸大肆的屠杀。然而,民主自身却是一种容易受到攻击的制度设置,如果公民和官员的警惕性不强,那么民主很容易被某些别有用心的人所操纵和控制(V.Ostrom1997)。对于希望在21世纪看到和平的人来说,我们需要将自己对集体行动的研究成果转化成文字资料,写进高中和大中专学生的教材中去。在所有的教科书中,有太多的教材是关注领导人的,而且更糟糕的是,它们仅仅关注国家级的领导人。学生在修完了美国政体或者是广义上的政策科学的导入课程之后,根本不知道他们还能在维持民主国家的进程中发挥重要的作用。公民参与成了接触领导人、组织兴趣小组、党派以及投票的代名词。然而,公民真正需要的东西,比如公民需要多掌握一些知识和技能去解决社会困境,却根本没有被提及。公民的道德决定也没有被拿出来讨论。我们正在生产一代又一代自私自利的公民,他们心中只有自己的个人利益,相互之间也几乎没有什么信任,对政府的信任度更低。假设在社会困境中,相互信任在其中扮演着中心角色,那么,我们或许正在创造一个可以削弱我们自己的民主生活方式的情景和氛围。幸好正是老百姓和公民在设计着和维持着日常生活中这种机制的运行。作为知识的传播者,我们有义务将我们所拥有的知识中的精华部分——个体怎样才能够解决各种各样的社会困境——无论这种社会困境是大还是小——传递给下一代。

[1]Abbink,Klaus,GaryE.Bolton,Abdolkarim Sadrieh,and Fang Fang Tang.1996.”Adaptive Learning versus Punishment in Ultimatum Bargaining.”Discussion paper no. B -381.Rheinische Friedrich-Wilhelmsuniversitāt Bonn Typescript.

[2]Abreau,Dilip.1988.“On the Theory of Infinitely Repeated Games with Discounting.”Econometrical80(4):383-96.

[3] Agrawal,Arun. N. d. Greener Pastures:Exchange,Politics and Community among a Mobile PastoralPeople.Durham,NC: Duke University Press.Forthcoming.

[4]Alchian,Armen A.1950.“Uncertainty,Evolution,and Economic Theory.”Journal of Political Economy58(3):211-21.

[5]Alchian,Armen A,and Harold Demsetz.1972.”Production,Information Costs,and Economic Organization.”American Economic Review62(December):777-95.

[6]Alt,James E,and Kenneth A.Sheppsle,eds.1990.Perspectives on Positive Political Economy.New York:Cambridge University Press.

[7]Andreoni,James.1989.“Giving with Impure Altruism: Applications to Charity and Ricardian Equivalence.” Journal of Political Economy 97(December):1,447-51,458.

[8]Arnold,J.E.M.,and J.Gabriel Campbell.1986.“CollectiveManagementofHillForestin Nepal: The Community Forestry Development Project.”In Proceedings of the Conference on Common Property Resource Management,NationalResearch Council.Washington,DC:National Academy Press.Pp.425-54.

[9]Aumann,RobertJ.1974.“Subjectivityand Correlation in Randomized Strategies.” Journal of Mathematical Economics1(March):67-96.

[10] Axelrod,Robert. 1984. The Evolution of Cooperation.New York:Basic Books.

[11] Axelrod,Robert. 1986. “An Evolutionary Approach to Norms.”American Political Science Review80(December):1095-111.

[12]Axelrod,Robert,and William D.Hamilton.1981. “The Evolution ofCooperation.” Science 211(March):1390-6.

[13]Axelrod,Robert,and Robert O.Keohane.1985.“Achieving Cooperation underAnarchy: Strategiesand Institutions.”World Politics38(October):226-54.

[14]Baland,Jane-Mane,and Jean-Philippe Platteau.1996.Halting Degradation of Natural Resources:Is There a Role for Rural Communities.Oxford:Clarendon Press.

[15]Banks,JeffreyS.,and RandallL.Calvert.1992a.“A Battle-of-the-Sexes Game with Incomplete Information.”Games and Economic Behavior4(July):347-72.

[16]Banks,Jeffrey S.,and RandallL.Calvert.1992b.“Communication and Efficiency in Coordination Games.”Working paper.Department of Economics and Department of Political Science,University of Rochester,New York.Typescript.

[17]Barkow,Jerome H.,Leda Cosmides,and John Tooby,eds.1992.The Adapted Mind.Evolutionary Psychology and the Generation of Culture.Oxford:Oxford University Press.

[18] Barry,Brian,and Russell Hardin. 1982.Rational Man and Irrational Society?An Introduction and Source Book.Beverly Hills,CA:Sage.

[19]Bates,Robert H.1989.Beyond the Miracle of the Market: The Political Economy of Agrarian Development in Kenya.New York:Cambridge University Press.

[20] Becker,Lawrence C. 1990. Reciprocity.Chicago:University of Chicago Press.

[21]Bendor,Jonathan,and Dilip Mookherjee.1987.“Institutional Structure and the Logic of Ongoing Collective Action.”American Political Science Review81(March):129-54.

[22]Benoit,Jean-Pierre,and Vijay Krishna.1985.“Finitely Repeated Games.”Econometrical53(July):905-22.

[23]Berkes,Fikret,ed.1989.Common Property Resources:Ecologyand Community-Based Sustainable Development.London:Belhaven.

[24]Binmore,Kenneth.1997. “Rationality and Backward Induction.”Journal of Economic Methodology4:23-41.

[25]Blau,Peter M.1964.Exchange of Power in Social Life.New York:Wiley.

[26]Blomquist,William.1992.Dividing the Waters:Governing Groundwater in Southern California. San Francisco,CA:Institute for Contemporary Studies Press.

[27] Boudreaux,Donald J.,and Randall G.Holcombe.1989. “Governmentby Contract.” Public Finance Quarterly17(July) :264-80.

[28]Boulding,Kenneth E.1963.“Towards a Pure Theory of Threat Systems.”American Economic Review53(May):424-34.

[29]Boyd,Robert,and Peter J.Richerson.1988.“The Evolution of Reciprocity in Sizable Groups.”Journal of Theoretical Biology132(June):337-56.

[30]Boyd,Robert,and Peter J.Richerson.1992.“PunishmentAllows the Evolution ofCooperation(or Anything Else) in Sizable Groups.” Ethology and Sociobiology13(May):171-95.

[31]Braithwaite,Valerie,and Margaret Levi,eds.N.d.Trustand Governance.New York:RussellSage Foundation.Forthcoming.

[32]Brennan,Geoffrey,and James Buchanan.1985.The Reason of Rules.Cambridge:Cambridge University Press.

[33]Bromley,Daniel W.,David Feeny,Margaret McKean,Pauline Peters,Jere Gilles,Ronald Oakerson,C.Ford Runge,and James Thomson,eds.1992.Making the Commons Work:Theory,Practice,and Policy.San Francisco,CA:Institute for Contemporary Studies Press.

[34] Bullock,Kari,and John Baden. 1977.“Communes and the Logic of the Commons.”In Managing the Commons,ed.Garrett Hardin and John Baden.San Francisco,CA:Freeman.Pp.182-99.

[35]Cason,Timothy N.,and Feisal.U.Khan.1996.“A Laboratory Study of Voluntary Public Goods Provision with Imperfect Monitoring and Communication.”Working paper.Department of Economics,University of Southern California,Los Angeles.

[36]Chagnon,N.A.1988. “LifeHistories,Blood Revenge,and Warfare in a Tribal Population.” Science239(February):985-92.

[37]Chan,Kenneth,Stuart Mestelman Rob Moir,and Andrew Muller.1996.“The Voluntary Provision of Public Goods under.Varing Endowments .”Canadian Journal of Economics29(1):54-69.

[38]Clark,Andy.1995.“Economic Reason:The Interplay of Individual Learning and External Structure.”Workingpaper.DepartmentofPhilosophy,Washington University in St.Louis.

[39]Coleman,James S.1987.“Norms as Social Capital.” In Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Field of Economics,ed.Gerard Radnitzky and Peter Bernholz.New York:Paragon House.Pp.133-55.

[40]Cook,Karen S.,and Margaret Levi.1990.The Limits of Rationality.Chicago:University of Chicago Press.

[41]Cooper,Russell,Douglas V.DeJong,and Robert Forsythe.1992.“Communication in Coordination Games.”Quarterly Journal of Economics107(2):739-71.

[42]Cornes,Richard,C.F.Mason,and Todd Sandler.1986.“The Commons and the Optimal Number of Firms.” Quarterly JournalofEconomics101(August):641-6.

[43]Cosmides,Leda,and John Tooby.1992.“Cognitive Adaptations for SocialExchange.” In The Adapted Mind.Evolutionary Psychology and the Generation of Culture,ed.Jerome H.Barkow,Leda Cosmides,and John Tooby.New York:Oxford University Press.Pp.163-228.

[44]Cosmides,Leda,and John Tooby.1994.“Better than Rational:Evolutionary Psychology and the Invisible Hand.”American Economic Review84(May):327-32.

[45]Crawford,Sue E.S.,and Elinor Ostrom.1995.“A Grammar of Institutions.”American Political Science Review89(September):582-600.

[46]Dasgupta,Partha S.1993.An Inquiry into Well-Being and Destitution.Oxford:Clarendon Press.

[47] Dasgupta,Partha S. 1997.“Economic Development and the Idea of Social Capital.”Working paper.Faculty of Economics,University of Cambridge.

[48]Davis,Douglas D.,and Charles A.Holt.1993.Experimental Economics,Princeton,NJ: Princeton University Press.

[49]Dawes,Robyn M.1975.“Formal Models of Dilemmas in Social Decision Making.”In Human Judg Dawes,Robyn M.ment and Decision Processes:Formal ,and Mathematical Approaches,ed.Martin F.Kaplan and Steven Schwartz.New York:Academic Press.Pp.87-108.

[50]Dawes,Robyn M.1980. “Social Dilemmas.”Annual Review of Psychology31:169-93.

[51]Dawes,Robyn M.,Jeanne McTavish,and Harriet Shaklee.1977. “Behavior,Communication,and Assumption about Other People’s Behavior in a Commons Dilemma Situation.”JournalofPersonality and Social Psychology35(1):1-11.

[52]Dawes,Robyn M.,John M.Orbell,and Alphons van de Kragt.1986.“Organizing Groups for Collective Action.”American Political Science Review80(December):1171-85.

[53]De Waal,Frans.1996.Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[54]Dudley,Dean.1993.“Essays on Individual Behavior in Social Dilemma Environments: An Experimental Analysis.”Ph.D.diss.,Indiana University.

[55]Edney,Julian.1979.“Freeriders en Route to Disaster.”Psychology Today13(December):80-102.

[56]Eggertsson,Thráinn.1990.Economic Behavior and Institutions.New York:Cambridge University Press.

[57]Ekeh,P.P.1974.Social Exchange Theory:The Two Traditions.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[58]Ellickson,Robert C.1991.Order without Law:How Neighbors Settle Disputes.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[59]Elster,Jon.1985.Sour Grapes:Studies in the Subversion of Rationality.Cambridge:Cambridge University Press.

[60]Emerson,Richard.1972a. “Exchange Theory,Part I: A Psychological Basis for Social Exchange.” In Sociologicaltheories in Progress,ed.Joseph Berger,Morris Zelditch,and Bo Anderson.Vol.2.Boston Houghton Mifflin.Pp.38-57.

[61]Emerson,Richard.1972b. “Exchange Theory,Part II:Exchange Relations and Networks.”In Sociological in Progress,ed.Joseph Berger,Morris Zelditch,and Bo Anderson.Vol.2.Boston Houghton Mifflin.Pp.58-87.

[62] Farrell,Joseph. 1987. “Cheap Talk,Coordination,and Entry.”Rand Journal of Economics18(Spring):34-9.

[63] Farrell,Joseph,and Eric Maskin. 1989.“Renegotiation in Repeated Games.”Games and Economic Behavior1(December):327-60.

[64]Farrell,Joseph,and Matthew Rabin.1996.“Cheap Talk.” Journal of Economic Perspective 10(Summer):103-18.

[65]Fenny,David,Fiket Berkes,Bonnie J.McCay,andJamesM.Acheson.1990.“TheTragedyofthe Commons:Twenty-Two Years Later.”Human Ecology18(1):1-19.

[66]Frank,Robert H.,Thomas Gilovich,and Dennis T.Regan.1993.“The Evolution of One-Shot Cooperation:An Experiment.” Ethology and Sociobliology14(July):247-56.

[67]Frey,Bruno S.1993.“Does Monitoring Increase Work Effort? The Rivalry with Trustand Locality.”Economic Inquiry31(October):663-70.

[68]Frey,Bruno S.1997.“Not Just for the Money:An Economic Theory of Personal Motivation.Cheltenham,UK:Edward Elgar.

[69] Frey,Bruno S.,and Iris Bohnet. 1996.“Cooperation,Communication and Communitarianism:An Experimental Approach.”Journal of Political Philosophy4(4):322-36.

[70]Frohlich,Norman,and Joe Oppenheimer.1970.“I Get By with a Little Help from My Friends.”World Politics23(October):104-20.

[71]Fudenbery,Drew,and Eric Maskin,1986.“The Folk Theorem in Repeated Games with Discounting or with Incomplete Information.”Econometrica54(3):533-54.

[72]Fukuyama,Francis.1995.Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.New York:Free Press.

[73]Galjart,Bruno.1992. “Cooperation as Pooling:A Rational Choice Perspective.”Sociologia Ruralis32(4):389-407.

[74]Gambetta,Diego,ed.1988.Trust:Making and Breaking Cooperative Relations.Oxford:Basil Blackwell.

[75]Geddes,Barbara.1994.Politician’s Dilemma:Building State Capacity in Latin America. Berkley:University of California Press.

[76]Gibson,Clark.N.d.Peasants,Poachers,and Politicians:The Political Economy of Wildlife in Africa.Cambridge:Cambridge University Press:Forthcoming.

[77]Goetze,David.1994. “Comparing Prisoner’s Dilemma,Commons Dilemma,and Public Goods Provision Designs in Laboratory Experiments.”Journal of Conflict Resolution38(March):56-86.

[78] Goetze,David,and John Orbell. 1988.“Understanding and Cooperation in SocialDilemmas.”Public Choice57(June):275-9.

[79]Gouldner,Alvin W.1960. “TheNorm of Reciprocity: A Preliminary Statement.” American Sociological Review25(April):161-78.

[80]Greif,Avner,PaulMilgrom,and BarryR.Weingast. 1994. “Coordination,Commitment,and Enforcement:The Case of the Merchant Guild.”Journal of Political Economy102(August):745-76.

[81]Grossman,Sanford J.,and Oliver D.Hart.1980.“Takeover Bids,the Free-Rider Problem,and the Theory of the Corporation.”Bell Journal of Economics 11(Spring):42-64.

[82] Gǔth,Werner,. 1995. “An Evolutionary Approach to Explaining Cooperative Behavior by Reciprocal Incentives.”International Journal of Game Theory24(4):323-44.

[83]Gǔth,Werner,and HartmutKliemt.1995.“Competition or Cooperation. On the Evolutionary Economics of Trust,Exploitation and Moral Attitudes.”Working paper.Humboldt University,Berlin.

[84]Gǔth,Werner,and HartmutKliemt.1996.“Toward a Completely Indirect Evolutionary Approach-a Note.”Discussion Paper82.Economics Faculty,Humboldt University,Berlin.

[85]Gǔth,Werner,Rolf Schmittberger Kliemt,and Bernd Schwarze.1982.“An ExperimentalAnalysisof Ultimatum Bargaining.”Journal of Economic Behavior and Organization3(December):367-88.

[86]Gǔth,Werner,and Reinhard Tietz.1990.“Ultimatum Bargaining Behavior.A Survey and Comparison of Experimental Results.”Journal of Economic Psychology11(September):417-49.

[87]Gǔth,Werner,and M.Yaari.1992.“An Evolutionary Approach to Explaining Reciprocal Behavior in a Simple Strategic Game.”In Explaining Process and Change.Approaches to Evolutionary Economics,ed.Ulrich Witt.Ann Arbor:University of Michigan Press.Pp.23-34.

[88]Hackett,Steven,Dean Dudley,and James Walker.1995.“Heterogeneities,Information and Conflict Resolution:Experimental Evidence on Sharing Contracts.”In Local Commons and Global Interdependence:Heterogeneities and Cooperation in Two Domains,ed.Robert O.Keohane and Elinor Ostrom.London:Sage.Pp.93-124.

[89]Hackett,Steven,Edella Schlager,and James Walker.1994.“The Role of Communication in Resolving Commons Dilemmas: Experimental Evidence with HeterogeneousAppropriators.”JournalofEnvironmental Economics and Management27(September):99-126.

[90]Hamilton,W.D.1964.“The Genetical Evolution ofSocialBehavior.”JournalofTheoreticalBiology 7(July):1-52.

[91]Hardin,Garrett.1968.“The Tragedy of the Commons.”Science162(December):1243-8.

[92]Hardin,Russell.1971.“Collective Action as an Agreeable n-Prisoner’s Dilemma.”Science16(September-October):472-81.

[93]Hardin,Russell.1995.One for All:The Logic of Group Conflict.Princeton,NJ: Princeton University Press.

[94]Hardin,Russell.1997.“Economic Theories of the State.” In Perspectives on Public Choice: A Handbook,ed.Dennis C.Mueller.Cambridge:Cambridge University Press.Pp.21-34.

[95]Hardy,Charles J.,and Bibb Latané.1988.“Social Loafing in Cheerleaders: Effects of Team Membership and Competition.”JournalofSportand Exercise Psychology10(March):109-14.

[96]Harsanyi,John.1977. “Rule Utilitarianism and Decision Theory.”Erkenntnis11(May):25-53.

[97]Harsanyi,John C.,and Reinhard Selten.1988.A GeneralTheoryofEquilibrium Selection in Games.Cambridge,MA:MIT Press.

[98]Hirshleifer,David,and Eric Rasmusen.1989.“Cooperation in a Repeated Prisoner’sDilemma with Ostracism.”Journal of Economic Behavior and Organization12(August):87-106.

[99]Hoffman,Elizabeth,Kevin McCabe,and Vernon Smith.1996a. “Behavioral Foundations of Reciprocity:ExperimentalEconomics and Evolutionary Psychology.”Working paper.Department of Economics,University of Arizona,Tucson.

[100]Hoffman,Elizabeth,Kevin McCabe,and Vernon Smith.1996b.“SocialDistance and Other-Regarding Behavior in Dictator Games.”American Economic Review86(June):653-60.

[101]Hollingshead,Andrea B.,Joseph E.McGrath,and Kathleen M. O’Connor. 1993. “Group Task Performance and Communication Technology: A Longitudianal Study of Computer-Mediated versus Face-to-Face Work Groups.”Small Group Research24(August):307-33.

[102]Holmstrom,Bengt.1982.“Moral Hazard in Teams.”Bell Journal of Economics13(Autumn):324-40.

[103]Homans,George C.1961.Social Behavior:Its ElementaryForms.New York: Harcourt,Brace,and World.

[104]Isaac,R.Mark,James Walker,and Susan Thomas.1984.“Divergent Evidence on Free Riding:An Experimental Examination of Some Possible Explanations.”Public Choice43(2):113-49.

[105]Isaac,R.Mark,James Walker,and Arlington W.Williams.1994.“Group Size and the Voluntary Provision of Public Goods:Experimental Evidence Utilizing Large Groups.”Journal of Public Economics54(May):1-36.

[106]Isaac,R.Mark,Kenneth McCue,and Charles R. Plott. 1985. “Public Goods Provision in an Experimental Environment.”Journal of Public Economics26(February):51-74.

[107]Isaac,R.Mark,and James Walker.1988a.“Communication and Free-Riding Behavior:The Voluntary Contribution Mechanism.”Economic Inquiry26(October):585-608.

[108]Isaac,R.Mark,and James Walker.1988b.“Group Size Effects in Public Goods Provision: The Voluntary Contributions Mechanism.”Quarterly Journal of Economics103(February):179-99.

[109]Isaac,R.Mark,and James Walker.1991.“CostlyCommunication:AnExperimentinaNested Public Goods Problem.”In Laboratory Research in Political Economy,ed.Thomas R.Palfrey.Ann Arbor:University of Michigan Press.Pp.269-86.

[110]Isaac,R.Mark,and James Walker.1993.“Nash as an Organizing Principle in the Voluntary Provision of Public Goods: Experimental Evidence.”Working paper.Indiana University,Bloomington.

[111]Keohane,Robert O.1984.After Hegemony.Princeton,NJ:Princeton University Press.

[112]Kikuchi,Masako,Yoriko Watanable,and Toshio Yamagishi.1996.“Accuracy in the Prediction of Others’ Trustworthiness and General Trust: An ExperimentalStudy.”Japanese JournalofExperimental Social Psychology37(1):23-36.

[113]Kim,Oliver,and Mark Walker.1984.“The Free RiderProblem: ExperimentalEvidence.” Public Choice43(3):3-24.

[114]Knack,Stephen.1992. “Civic Norms,Social Sanctions,and Voter Turnout.”Rationality and Society4(April):133-56.

[115]Knight,Jack..1992.Institutions and Social Conflict.Cambridge:Cambridge University Press.

[116]Kollock,Peter.1993.“An Eye for an Eye Leaves Everyone Blind:Cooperation and Accounting Systems.”American Sociological Review58(6):768-86.

[117]Kreps,David M.1990.“Corporate Culture and Economic Theory.”In Perspectives on Positive Political Economy,ed.James E.Alt and Kenneth A.Shepsle.New York:Cambridge University Press.Pp.90-143.

[118]Kreps,David M.,Paul Milgrom,John Robert Wilson.1982.“RationalCooperation in the Finitely Repeated Prisoner’s Dilemma.” Journalof Economic Theory27(August):245-52.

[119] Lam,Wai Fung. N.d. Institutions,Infrastructure,and Performance in the Governance and Management of Irrigation Systems:The Case of Nepal.San Francisco,CA:Institute for Contemporary Studies Press.Forthcoming.

[120]Ledyard,John.1995.“Public Goods:A Survey of Experimental Research.” In the Handbook of Experimental Economics,ed.J.Kagel and Alvin Roth.Princeton,NJ:Princeton University Press.Pp.111-94.

[121]Leibenstein,Harvey.1976.Beyond Economic Man.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[122]Levi,Margaret.1988.Of Rule and Revenue.Berkeley:University of California Press.

[123]Levi,Margaret.1997.Consent,Dissent,and Patriotism.New York:Cambridge University Press.

[124]Lichbach,Mark Irving.1995.TheRebel’s Dilemma.Ann Arbor:University of Michigan Press.

[125]Lichbach,Mark Irving.1996.The Cooperator’s Dilemma.Ann Arbor:University of Michigan Press.

[126]Luce,R.Ducan,and Howard Raiffa.1957.Games and Decisions:Introduction and Critical Survey.New York:Wiley.

[127]Marr,David.1992.Vision:A Computational Investigation into the Human Representation and Processing ofVisualInformation.San Francisco,CA: W.H.Freeman.

[128]Marwell,Gerald,and Ruth E.Ames.1979.”Experiments on the Provision of Public Goods I:Resource,Interest,Group Size,and the Free RiderProblem”American Journal of Sociology84(May):1335-60.

[129]Marwell,Gerald,and Ruth E.Ames.1980.“Experiments on the Public Goods II:Provision Points,Stakes,Experience and Free Rider Problem.” American Journal of Sociology85(January):926-37.

[130]Marwell,Gerald,and Ruth E.Ames.1981.“Economists Free Rider:Does Anyone Else?”Journal of Public Economics15(November):295-310.

[131]Marwell,Gerald,and Pameia Oliver.1993.The Critical Mass in Collective Action:A Micro-Social Theory.New York:Cambridge University Press.

[132]McCabe,Kevin,Stephen Rassenti,and Verson Smith.1996.“Game Theory and Reciprocity in some Extensive Form Bargaining Games.”Working paper.Economic Science Laboratory,University ofArizona,Tucson.

[133]McCay,Bonnie J.,and James M.Acheson.1987.The Question of the Commons:The Culture and EcologyofCommunalResource.Tucson:Universityof Arizona Press.

[134]McKean,Margaret.1992.“Success on the Commons:A Comparative Examination of Institutions for Common Property Resource Management.”Journalof Theoretical Politics4(July):247-82.

[135]McKean,Margaret,and Elinor Ostrom.1995.“Common Property Regimes in the Forest:Just a Relic From the Past?”Unasylva46(January):3-15.

[136]Mckelvey,Richard D.,and Thomas Palfrey.1992. “An Experimental Study of the Centipede Game.”Econometrica60(July):803-36.

[137]Messick,David M.1973.“To Join or Not to Join:An Approach to the Unionization Decision.”Organization Behavior and Human Performance 10(August):146-56.

[138]Messick,David M.,and Marilyn B.Brewer.1983.“ Solving Social Dilemma:A Review.”In Annual Review ofPersonality and SocialPsychology,ed.L.Wheeler and P.Shaver.Beverly Hills,CA:Sage.Pp.11-44.

[139]Messick,David M.H.A.M.Wilke,Marilyn B.Brewer,R.M.Kramer,P.E.Zemke,and Layton Lui.1983.“Individual Adaptations and Structural Change as Solutions to Social Dilemmas.”Journal of Personality and Social Psychology44(February):294-309.

[140]Milgrom,Paul R.,Douglass C.North,and Barry R.Weingast.1990.“The Role of Institutions in the Revival of Trade:The Law Merchant,Private Judges,and the Champagne Fairs.”Economics and Politics2(March):1-23.

[141]Miller,Gary.1992.Managerial Dilemmas.The Political Economy of Hierarchy.New York:Cambridge University Press.

[142]Moir,Rob.1995.“The EffectsofCostly Monitoring and Sanctioning upon Common Property Resource Appropriation.”Working paper.Department of Economics,University of New Brunswick,Saint John.

[143]Morrow,Christopher E.,and Rebecca Watts Hull.1996.“Donor-Initiated Common PoolResource Institutions: The Case of the Yanesha Forestry Cooperative.”World Development24(10):1641-57.

[144]Mueller,Dennis.1986.“Rational Egoism versus Adaptive Egoism as Fundamental Postulate for a Descriptive Theory of Human Behavior.”Public Choice51(1):3-23.

[145]Nowak,Martin A.,and Karl Sigmund.1993.“A Strategy of Win-Stay,Lose-Shift that Outperforms Titfor Tat in the Prisoner’s Dilemma Game.” Nature364(July):56-8.

[146]Oskerson,Ronald J.1993.“Reciprocity:A Bottom-Up View ofPolitical Development: Issues,Alternatives,and Choices,ed.,Vincent Ostrom,David Feeny,and Hartmut Picht.San Francisco,CA:Institute for Contemporary Studies Press.Pp.141-58.

[147] Oliver,Pamela. 1980. “Rewards and Punishments as Selective Incentives for Collective Action:Theoretical Investigations.”American Journal of Sociology85(May):1356-75.

[148]Olson,Mancur.1965.The logic of Collective Action:Public Goods and the Theory of Groups.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[149]Orbell,John M.,and Robyn M.Dawes.1991.“A‘Cognitive Miser’Theory of Cooperators’Advantage.”American Political Science Review85(June):515-28.

[150]Orbell,John M.,and Robyn M.Dawes.1993.“ Social Welfare,Cooperators’Advantage,and the Option of Not Playing the Game.”American Sociological Review58(December):787-800.

[151]Orbell,John M.,and Robyn M.Dawes,and Alphons van de Kragt.1990.“The Limits of Multilateral Promising.”Ethics100(April):616-27.

[152]Orbell,John M.,Peregrine Schwartz-Shea,and Randy Simmons.1984.“Do Cooperators Exit More Readily than Defectors?”American Political Science Review78(March):147-62.

[153]Orbell,John M.,Alphons van de Kraget,and Robyn M,Dawes.1988.“Explaining Discussion-Induced Cooperation.”Journal of Personality and Social Psychology54(5):811-9.

[154]Ostrom,Elinor.N.d.“Self-Governances of Common-Pool Resources.”In the New Palgrave Dictionary of Economics and the Law,ed.Peter Newman.London:Macmillan.Forthcoming.

[155]Ostrom,Elinor,and JamesWalker.1997.“Neither Markets Nor States: Linking Transformation Processes in Collective Action Arenas.”In Perspective on Public Choice: A Handbook,ed.Dennis C.Mueller,Cambridge:Cambridge University Press.Pp.35-72.

[156]Ostrom,Elinor,and James Walker,and Roy Gardner.1992.“Covenants with and without a Sword:Self-Governance Is Possible.”American Political Review86(June):404-17.

[157]Ostrom,Vicent,1980. “Artisanship and Artifact.”Public Administrative Review40 (July-August):309-17.

[158]Ostrom,Vicent,1987.The Political Theory of a Compound Republic: Designing the American Experiment.2d rev.ed.San Francisco,CA:Institute for Contemporary Studies Press.

[159]Ostrom,Vicent,1990.“Problem of Cognition as a Challenge to Policy Analysts and Democratic Societies.”Journal of Theoretical Politics2(3):243-62.

[160]Ostrom,Vincent.1997.The Meaning of Democracy and the Vulnerability ofDemocracies:A Response to Tocqueville’s Challenge. Ann Arbor:University of Michigan Press.

[161]Ostrom,Vincen,David Feeny,and Hartmut Picht,eds.1993.Rethinking Institutional Analysis and Development: Issues,Alternatives,and Choices.San Francisco,CA:Institute for Contemporary Studies Press.

[162]Palfrey,Thomas R.,and Howard Rosenthal.1988. “Private Incentives in Social Dilemmas.”Journal of Public Economics35(April):309-32.

[163]Piaget,Jean.[1932]1969.The Moral Judgment of the Child.New York:Free Press.

[164]Pinker,Steven.1994.The Language Instinct.New York:W.Morrow.

[165]Pinkerton,Evelyn,ed.1989.Co-operative Management of Local Fisheries:New Directions for Improved Management and Community Development.Vancouver:University of British Columbia Press.

[166]Plott,Charles R.1979. “The Application of Laboratory Experimental Methods to Public Choice.”In Collective Decision Making:Applications from Public Choice Theory,ed.Clifford S.Russell.Baltimore,MD:Johns Hopkins University Press.Pp.137-60.

[167]Pruitt,D.G.,and M.J.Kimmel.1997.“Twenty Years of Experimental Gaming:Critique,Synthesis,and ,Suggestions for the Future.”Annual Review of Psychology28:363-92.

[168]Putnam,Robert D.,with Robert Leonardi and Raffaella Nanetti.1993.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy.Princeton,NJ: Princeton University Press.

[169] Rabin,Matthew. 1994. “Incorporating Behavioral Assumptions into Game Theory.”In Problems of Coordination in Economic Activity,ed.J.Friedman.Norwell,MA:Kluwer Academic Press.

[170]Rapoport,Amnon.1997. “Order of Play in Strategically Equivalent Games in Extensive Form.”International Journal of Game Theory26(1):113-36.

[171] Rocco,Elena,and Massimo Warglien.“Computer Mediated Communication and the Emergence of‘Electronic Opportunism.’”Working Paper RCC#13659.University degli Studi di Venezie.

[172] Roth,Alivn E. 1995. “Bargaining Experiments.”.In Handbook of Experimental Economics,ed.John Kageland Alvin E.Roth.Princeton,NJ:Princeton University Press.

[173]Roth,Alivn E.,Vesna Prasnikar,Masahiro Okuho-Fujiwara,and Shmuel Zamir.1991.“Bargaining and Market Behavior in Jerusalem,Ljubljana,Pittsburgh,and Tokyo:An Experimental Study.”American Economic Review81(December):1068-95.

[174]Rutte,Christel G.,and H.A.M.Wilke.1984.“Social Dilemmas and Leadership.”European Journal of Social Psychology14(January-March):105-21.

[175] Sally,David. 1995. “Conservation and Cooperation in SocialDilemmas.A Meta-Analysisof Experiments from1958 to1992.”Rationality and Society7(January):58-92.

[176]Samuelson,Charles D.,and David M.Messick.1986.“Alternative Structural Solutions to Resource Dilemmas.”Organizational Behavior and Human Decision Processes37(February):139-55.

[177]Samuelson,Charles D.,and David M.Messick.1995.“When Do People Want to Change the Rules for Allocating Shared Resources.” In Social Dilemma.Perspectives on Individuals and Groups,ed.David A.Schroeder.Westport,CT:Praeger.Pp.143-62.

[178]Samuelson,Charles D.,and David M.Messick.Christel G.Rutte,and H.A.M.Wilke.1984.“Individual and Structure Solutionsto Resource Dilemma in Two Cultures.”Journal of Personality and Social Psychology47(July):94-104.

[179]Samuelson,Larry,John Gale,and Kenneth Binmore.1995.“Learning to be Imperfect:The Ultimatum Game.”Games and Economic Behavior8 (January):56-90.

[180]Samuelson,P.A.1954.“The Pure Theory of Public Expenditure.”Review of Economics and Statistics36(November):387-9.

[181]Sanlder,Todd.1992.Collective Action:Theory and Applications.Ann Arbor:University of Michigan Press.

[182]Sato,Kaori.1987.“Distribution of the Cost of Maintaining Common Property Resource.”Journal of Experimental Social Psychology23(January):19-31.

[183] Satz,Debra,and John Ferejohn. 1994.“Rational Choice and Social Theory.”Journal of Philosophy91(February):71-82.

[184]Scharpf,Fritz.W.1997.Games Real Actors Play:Actor Centered Institutionalism in Policy Research.Boulder,CO:Westview Press.

[185]Schelling.ThomasC.1978.Micromovies&Macrobehavior.New York:W.Norton.

[186]Schlager,Edella.1990.”ModelSpecification and Policy Analysis: The Governance of Coastal Fisheries.”Ph.D.diss.,Indiana University.

[187]Schlager,Edella,and Elinor Ostrom.1993.”Property-Rights Regimes and CoastalFisheries:An Empirical Analysis.”In The Political Economy of Customs and Culture:Informal Solutions to the Commons Problem,ed.Randy Simmons and Terry Anderson.Lanham,MD:Rowman&Littlefield.Pp.13-44.

[188] Schneider,Friedrich,and Werner W.Pommerchne.1981.“Free Riding and Collective Action:An Empirical In Public Microeconomics.”Quarterly Journal of Economics96(November):689-704.

[189]Scholz,John T.N.d. “Trust,Taxes,and MargaretLevi.New York:RussellSage Foundation.Forthcoming.

[190] Schroeder,David A.,ed. 1995. Social Dilemmas. Perspectives on Individuals and Groups.Westport,CT:Praeger.

[191]Schuessler,Rudolph.1989. “Exit Threats and Cooperation Under Anonymity.”Journal of Conflict Resolution33(December):728-49.

[192]Sell,Jane,and Rick Wilson.1991.”Levels of Information and Contributions toPublicGoods.”Social Force70(September):107-24.

[193]Sell,Jane,and Rick Wilson.1992.” Liar,Liar,Pants on Fire: Cheap Talk and Signaling in Repeated Public Goods Settings.” Working Paper.Department of Political Science,Rice University.

[194]Selten,Reinhard.1975.”Reexamination of the Perfectness Concept For Equilibrium Points in Extensive Games.”International Journal of Game Theory4 (1):25-45.

[195] Selten,Reinhard. 1986.”Institutional Utilitarianism.”In Guidance,Control,and Evaluation in the Public Sector,ed. Franz-Xaver Kaufmann,Giandomenico Majone,and Vincent Ostrom.New York:de Gruyter.Pp.251-63.

[196]Selten,Reinhard.1990.”Bounded Rationality.”JournalofInstitutionaland TheoreticalEconomics146(December):649-58.

[197]Selten,Reinhard.1991.”Evolution,Learning,and Economic Behavior.”Games and Economic Behavior.3(February):3-24.

[198]Selten,Reinhard,MichaelMitzkewitz,and Gerald R.Uhlich.1997.“Duopoly Strategies Programmed by Experienced Players.”Econometrica65(May):517-55.

[199]Sen,AmartyaK.1977.”RationalFools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory.”Philosophy&Public Affairs6(Summer):317-44.

[200]Sethi,Rajiv,and E.Somamathan.1996.”The Evolution of Social Norms in Common Property Resource Use.”American Economic Review86 (September):766-88.

[201]Shepsle,Kenneth A.,and Barry R.Weingast.1984.”Legislative Politics and Budget Outcomes.” In Federal Budget Policy in1980’s,ed.Gregory Mills and John Palmer.Washington DC:Urban Institute Press.Pp.343-67.

[202]Simon,Herbert A.1985.”Human Nature in Politics:The Dialogue of Psychology with Political Science.” American Political Science Review79(June):293-304.

[203]Simon,Herbert A.1997.Models of Bounded Rationality:Empirically Grounded Economic Reason.Cambridge,MA:MIT Press.

[204]Smith,Vernon.1982.”Microeconomic Systems as an Experimental Science.”American Economic Review72(December):923-55.

[205]Snidal,Duncan.1985.”:Coordination versus Prisoner’s Dilemma: Implication for International Cooperation and Regimes.”American PoliticalScience Review79(December):923-42.

[206] Tang,Shui Yan. 1992. Institutions and Collective Action:Self-Governance in Irrigation.San Francisco,CA:Institute for Contemporary Studies Press.

[207]Taylor,Michael.1987.The Possibility of Cooperation.New York:Cambridge University Press.

[208]Thibaut,J.W.,and H.H.Kelley.1959.The Social Psychology of Groups.New York:Wiley.

[209]Tocqueville,Alex de.[1835 and1840]1945.Democracy in America.2 vols.Ed.Phillips Bradley.New York:Alfred A.Knopf.

[210]Trivers,Robert L.1971.“The Evolution of ReciprocalAltruism.”Quarterly Review ofBiology 46(March):35-57.

[211]Van de Kragt.Alphons,John M.Orbell,and Robyn M.Dawes.1983.“The Minimal Contributing Set as a Solution to Public Goods Problem.”American Political Science Review77(March):35-57.

[212]Walker,James,Roy Gardner,Andrew Herr,and Eliner Ostrom.1997.“Voting on Allocation Rules in a Commons:Predictive Theories and Experimental Results.”Presented at the1997 annual meeting of the Western Political Science Association,Tucson,Arizona,March13-15.

[213]Walker,James,RoyGardner,and Eliner Ostrom.1990.“Rent Dissipation in a Limited-Access Common-Pool Resource:Experimental Evidence.”Journal of Environmental Economics and Management 19(November):203-11.

[214]Williams,John T.,Brian Collins,and Mark L Lichbach,1997.“The Origins of Credible Commitment to the Market.”Presented at the1995 annual meeting of the American Political Science Association,Chicago,Illinois.

[215]Yamagishi,Toshio.1986. “The Provision of a Sanctioning System as a Public Good.”Journal of Personality and Social Psychology51(1):110-6.

[216]Yamagishi,Toshio.1988a. “Exitfrom the Group as an Individualistic Solution to the Free Rider Problem in the United Statesand Japan.”Journalof Experimental Social Psychology24(6):530-42.

[217]Yamagishi,Toshio.1988b.“The Provision of a Sanctioning System in the United States and Japan.”Social Psychology Quarterly51(3):265-71.

[218]Yamagishi,Toshio.1988c. “Seriousnessof SocialDilemmas and the Provision ofa Sanctioning System.”Social Psychology Quarterly51(1):32-42.

[219]Yamagishi,Toshio,1992.“Group Size and the Provision of a Sanctioning System in a Social Dilemma.”In Social Dilemmas: Theoretical Issues and Research Findings,ed.W.B.G.Liebrand,David M.Messick,and H.A.M.Wilke.Oxford,England: Pergamon Press.Pp.267-87.

[220]Yamagishi,Toshio,and Karen S.Cook.1993.“Generalized Exchange and SocialDilemmas.” Social Psychological Quarterly56(4):258-48.

[221] Yamagishi,Toshio,and Nahlko Hayashi.1996.”Selective Play: SocialEmbeddedness ofSocial Dilemmas.”In Frontiers in the Social Dilemma Research,ed.W.B.G.Liebrand and David M,Messick.Berlin:Springer-Verlag.

[222]Yamagishi,Toshio,and Nobuyuki Takahashi.1994.”Evolution of Norms without Metanorms.”In social Dilemma and Cooperation,ed.Ulrich Schulz,Wulf Albers,and Ulrich Mueller,Berlin:Springer-Verlag.Pp.311-26.

[223] Yoder,Robert. 1994. Locally Managed Irrigation Systems.Colombo,SriLanka: International Irrigation Management Institute.

A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action

Ostrom Elinor

Extensive empirical evidence and theoretical developments in multiple disciplines stimulate a need to expand the range of rational choice models to be used as a foundation for the study of social dilemmas and collective action.After an introduction to the problem of overcoming social dilemmas through collective action,the remainder of this article is divided into six sections.The first briefly reviews the theoretical predictions of currently accepted rational choice theory related to social dilemmas.The second section summarizes the challenges to the sole reliance on a complete model of rationality presented by extensive experimental research.In the third section,I discuss two major empirical findings that begin to show how individuals achieve results that are “better than rational”by building conditions where reciprocity,reputation,and trust can help to overcome the strong temptations of short-run self-interest.The fourth section raises the possibility of developing second-generation models of rationality,the fifth section develops an initial theoretical scenario,and the final section concludes by examining the implications of placing reciprocity,reputation and trust at the core of an empirically tested,behavioral theory of collective action.

埃利诺·奥斯特罗姆,女,1933年出生于美国,印第安纳大学政治理论和政策分析中心主任之一,政治学教授。美国著名政治学家、政治经济学家、行政学家和政策分析学家,美国公共选择学派的创始人之一。2001年当选为美国国家科学院院士,曾任美国政治学协会主席,2009年获颁诺贝尔经济学奖。

[译者简介]石美静,女,华东理工大学社会与公共管理学院硕士;熊万胜,男,华东理工大学人文科学研究院副教授,中国城乡发展研究中心主任。

F062.6

A

1008-7672(2010)02-0001-30

本文是美国著名学者埃利诺·奥斯特罗(Ostrom,Elinor)“A BehavioralApproach to the Rational Choice Theory of Collective Action.”一文的中文版本,英文版原文发表于《美国政治学评论》1998年第1期,英文题目直译为“对集体行动理性选择理论的研究述评及行为主义扩展”,为符合中国语境,译者意译为“集体行动如何可能?”。英文版见Ostrom,Elinor.1998.“A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory ofCollective Action.”American PoliticalScience Review92(1)(March):1-22.

徐枫)