明清晋商对俄茶叶贸易行为的经济分析

王 璐

(中北大学经济与管理学院,山西 太原 030051)

责任编辑:孙志伟

明清时期,中国社会商品经济活跃,市场不断壮大。晋商凭此势之利,崛起于明初“开中制”,鼎盛于清代,垄断对俄国恰克图贸易达两个世纪之久。在外贸实践中,晋商扬长避短、审时度势,积极推动经济发展,满足人民的生活与文化需求,改变了落后的壅塞风气,同时也增加了自己的财富。

众所周知,利润最大化是商人追求的主要目标,而此目标的实现主要依托于商品交换行为。在商品交换中,既有需求,也有供给。商品需求源于消费者,是消费者在一个特定时期内在各种可能的价格下愿意并且能购买该商品的数量;而商品供给则来源于生产者,是生产者在一个特定时期内在各种可能的价格下愿意并且能提供该商品的数量。所以,要实现利润最大化目标,必须同时审视商品需求和供给。

明清时期,商品经济空前发展,工商市镇不断增多,手工业和商业发展迅速,在手工业中更是出现了资本主义生产关系的萌芽;在农业中,经营方式和农村经济结构也发生变化,“一条鞭法”和“摊丁入亩”等土地赋税政策的推行,使商品货币经济获得较大发展空间。这促使社会剩余产品不断增多,商品供给日益丰富,但占据主导地位的小农经济制约了商品需求的扩大。在供给远大于需求的现实面前,晋商放眼域外,积极从事外向型经营,拓展国际贸易市场,追求利润的最大化。

明清晋商对俄国的茶叶贸易,大致分为两个阶段。第一阶段,明至清初。山西茶商将汉中和四川的茶叶运销至西域和俄罗斯国。《清圣祖实录》(卷一六0)记载:“鄂罗斯国……从古未通中国,其国距京师甚远。然从陆路,可直达彼处。自嘉峪关行十一二日至哈密,自哈密行十二三日至吐鲁番。吐鲁番有五种部落,过吐鲁番,即鄂罗斯境。”第二阶段,清初至1840年。清初,山西茶商去福建武夷、湖南安化、浙江建德、安徽霍山一带采购茶叶,运销至各茶叶消费区。晋商分水旱两路从武夷山、湖南等地贩茶至襄阳,旱路由常德、沙市抵襄阳,水路穿洞庭湖由岳阳入长江,至汉口转汉水至襄阳起岸,然后贯穿河南、山西,在雁北大同西南分两路出长城至恰克图同俄商交易。一路经天镇出张家口(俗称东口),经张库商道,转运恰克图;一路经右玉县,出杀虎口(俗称西口)抵归化,再转运恰克图。也有的晋商将运抵归化的茶叶西运新疆的乌鲁木齐、伊犁、塔尔巴哈台等处与俄商交易。

据史料记载,“清初,茶叶均西客经营,由江西转河南运销关外。西客者,山西商人也。每家资本约二三十万至百万,货物往还,络绎不绝。首春客至,由行东赴河口欢迎,到地将款及所购茶单点交行东,咨所为不问。茶事毕,始结算别去。”[1]《于清端公政书·武昌书》(卷四)记载:湖南湘江沿岸盛产茶叶,安化更为集中,湘潭是大转运码头,山西茶商去那里贩运茶叶,因吴三桂叛清兵乱,被滞留湘潭,所以在康熙十三年(1674),“湘潭山陕客商最多,久滞思归”。安徽霍山“土人素不辨茶味,惟晋、赵、豫、楚需此日用,每隔岁,经千里,夹资裹粮。投牙预质”。《霍山县志·土产》(卷二)说:“建德为产茶之区……向由山西客贩至北路归化城一带出售”。

清乾隆、嘉庆以后,山西茶商主要在湖北、湖南交界之蒲圻、临湘一带贩茶,刺激了以后湖北经济的发展,使其逐步成为国内外著名的商品茶生产基地。

本文运用相互需求理论和H—O理论,重点分析清代晋商对俄国的茶叶贸易行为。

一、运用相互需求理论分析

20世纪30年代,在对大卫·李嘉图比较成本理论进行重要补充后,约翰·穆勒提出相互需求理论。英国经济学家阿弗里德·马歇尔则在穆勒理论基础上,用几何方法解释了供给和需求如何共同决定国际交换比率。穆勒和马歇尔的理论共同构成相互需求论,阐述了贸易条件,即国际贸易中两国产品的国际交换比例如何决定和达到均衡。

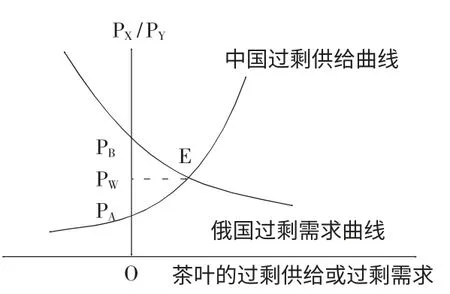

根据相互需求理论,明清晋商之所以不辞劳苦,千里驼运,贩卖商品到境外,关键是可获得比在国内高出许多的巨额利润,同时使两国的社会总财富增加(如图1所示)。

(a)图中,贸易前俄国国内供求均衡点为A,均衡供给量为400万公斤茶叶,此时均衡价格为每公斤茶叶换2张上好动物毛皮。(c)图中,晋商贸易前国内均衡点为H,此时国内均衡价格为每公斤茶叶换2/3张上好动物毛皮,均衡供给量是600万公斤茶叶。

如果允许进行国际贸易,俄国商人就会发现,清朝市场的茶叶比俄国要便宜,从而产生进口茶叶的倾向。另一方面,晋商也发现,俄国的茶叶价格比国内市场高,产生了出口茶叶的倾向,结果不断有茶叶进入俄国市场。由于供应量的增加,俄国茶叶的价格就会下降,其供给量将随之减少。但只要俄国的茶叶价格还高于清朝国内的价格,那么俄国就会不断地进口茶叶。

在清朝市场上,如果不断有茶叶流出,本国市场茶叶供给量会减少,价格会上升,从而刺激茶叶供应量增加。另外,价格上升将使国内茶叶需求减少,促使商人将茶叶出口到国外市场,直到茶叶出口价格等于清朝国内市场价格时,茶叶流出才会停止。

在(b)图中,最终国际比价为每公斤茶叶交换1张上好动物毛皮。在此价格下,俄国需要茶叶400万公斤,而晋商的茶叶供给量也是400万公斤。

晋商愿向俄国市场提供的茶叶数量实际上就是晋商在1:1价格下供给大于需求的数量。如(c)图所示,晋商国内茶叶供给量为800万公斤,而需求量仅为400万公斤,有400万公斤茶叶可供出口。在俄国,进口茶叶的数量也恰好等于在1:1价格下,俄国国内茶叶需求大于国内供给。如(a)图所示,在1:1比价下,俄国居民对茶叶的需求量是600万公斤,而俄国生产者仅能提供200万公斤,需求大于供给400万公斤,可通过进口补充。

可见,国际贸易使参加贸易国家的相关商品供求在国际范围内达到均衡:清政府在获得比贸易前较高卖价的同时,多生产200万公斤茶叶,俄国在享受较低买价的基础上多消费200万公斤茶叶,两国都从国际贸易中获得了经济利益。同时,从事这项交易的两国商人也获取了丰厚利润。

对俄贸易在实现商人利益最大化的同时,清政府通过税收等控制环节从贸易中获得经济利益,社会财富也随之增加。因而,清政府采取积极措施,促进对外贸易特别是对俄贸易的发展。1689年,中俄签定《尼布楚条约》,其第六条约定:“两国民持有旅行免状时,无论于何地之领内,通以营其贸易。”[2]该条约不仅确定了清俄两国当时直接接壤的边界,还确立了双方贸易和友好往来的各项原则。1693年,双方又增订该条约通商的补充条款,其内容是:“俄国商队三年得至北京一次,每队以二百人为限,得至俄罗斯馆驻八十日,贸易免税。”[3]自《尼布楚条约》签订之日起到1698年期间,俄方经尼布楚派来我国的商队很多,有据可查的就有俄方7次私家商队和3次国家商队来华贸易,每次交易额均在1万卢布以上,最大的私人商队贸易额为24万卢布。

1728年中俄签定《恰克图条约》,其中第四条规定:“按照所议,准两国通商,既已通商,其人数仍照原定,不得过二百人,每间三年进京一次。除两国通商外,有因在两国交界处所零星贸易者,在恰克图、尼布楚择好地盖房屋,情愿前往贸易者,准其贸易。周围墙垣栅子,酌量建造,亦毋庸取税。均指令由正道行走,倘或绕道,或有往他处贸易者,将其货物入官。”[4]恰克图地处中俄边境,在色楞格河与鄂尔浑河交界处,为中国通往沙俄的一条交通要道。18世纪中叶,俄国派往北京的商队贸易停止,恰克图——买卖城遂成为整个中俄贸易的主要集中地。清末路履仁先生在《外蒙古纪闻》中说:“恰克图,俗名买卖城,……各家商号都是三年一算账,公合盛、恒隆光等家每份生意批银一万两,每年工资尚不在内。”[5]

图1 清朝与俄国贸易分析(1840年前)

清代山西商人始终垄断着恰克图的对俄贸易活动,并于道光时期(1821~1850年)进入空前繁荣阶段。1837~1839年,恰克图每年平均销往俄方的茶叶就有8万箱,1843年增至12万箱,约折1240万卢布,折合白银约500~600万两。[6]

二、运用H—O理论分析

20世纪30年代,瑞典经济学家俄林在继承其师赫克歇尔理论的基础上提出:国际贸易最重要的结果是各国能有效利用各自的生产要素,通过贸易减少国际间生产诸要素分布不均的缺陷。在自由贸易条件下,各种工业将趋向于集中在各种生产要素较充足的地区,生产要素将得到最有效的使用,从而使劳动生产率提高、产量增加、价格降低。这就是著名的H—O理论,也称为资源禀赋论或要素比例论。

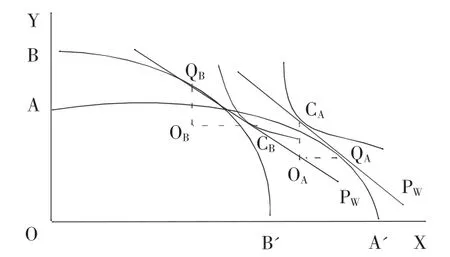

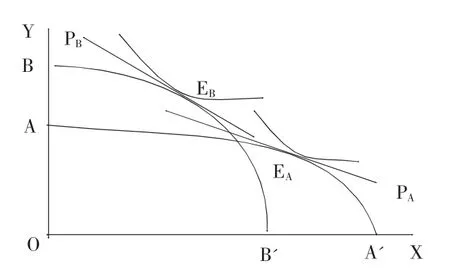

H—O理论实际上也是一种比较优势理论。若一国某些生产要素丰富,价格低廉,出口这种要素密集型产品就有比较利益;相反,若某种生产要素本国稀缺,价格昂贵,就进口这种要素密集型产品。同样,对同类产品,两个国家可用不同生产要素组合生产,从生产要素最佳配置中降低成本,提高效益,并取得比较利益(如图2所示)。

图2 封闭条件下的中、饿茶叶贸易

图2中,中俄两国在没有进行贸易前(即封闭条件下)的商品相对价格是由社会无差异曲线与生产可能性边界线相切决定的。在封闭条件下,中国的均衡点为EA,俄国的均衡点为EB。假定两国的消费者偏好相同,两国拥有相同形状的社会无差异曲线。

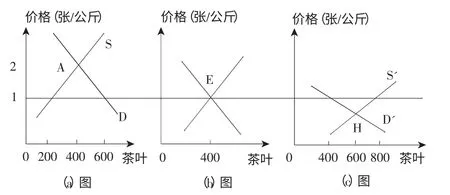

通过EA点的相对价格线PA为中国的均衡价格,通过EB点的相对价格线PB为俄国的均衡价格。可见,PA 中俄两国进行贸易(即开放后),因茶叶在俄国市场上的价格高于其在中国市场上的价格,中国将输出茶叶到俄国。同理,皮毛由俄国输向中国。茶叶由中国输入俄国的后果是中国茶叶的相对价格上升,俄国茶叶的相对价格下降,最终两国茶叶的价格趋于一致,即面对相同的国际均衡价格。 该价格由中俄两国相互需求共同决定。图3中,中国茶叶过剩供给曲线(即出口供给曲线)与俄国茶叶过剩需求曲线(即进口需求曲线)的交点E,决定了国际均衡相对价格PW,图3中国际均衡价格PW处于中俄两国封闭条件下(即贸易前)的相对价格之间。 贸易后(即开放后),相对价格发生变动,中国面对比原来更高的相对价格,生产均衡点将由原来的EA点(如图2中所示)向下转移到QA点(如图4中所示),中国增加了茶叶的生产,俄国减少了茶叶的生产,通过QA点的国际相对价格线PW与社会无差异曲线的切点CA为贸易后的消费均衡点。对应于新的均衡点,图4中中国的贸易三角形为QAOACA。其中,线段OAQA表示出口量,OACA表示进口量。 对俄国来说,贸易后(即开放后),茶叶的相对价格由原来的PB下降为PW,因此,其生产均衡点由原来的EB点(见图2)向上转移至QB点,而消费均衡点为图4中的切点CB。这时,俄国的贸易三角形为QBOBCB,其中皮毛出口量为OBQB,茶叶进口量为OBCB。 由上述分析可知,中、俄两国在贸易前由于要素禀赋的不同,导致了供给能力的差异,进而引起商品相对价格的不同。根据H—O理论,中国将出口密集使用其丰富要素的产品——茶叶,进口密集使用其稀缺要素的产品——皮毛;俄国则相反。 图3 茶叶的国际均衡价格 图4 开放条件下的中俄茶叶贸易 明清时期,俄国有一生活必需品——茶。《刘坤一遗集·奏疏》(卷一)记载:“中国红茶、砖茶、帽盒茶,均为俄人所需,运销甚巨。”《明太祖实录》(卷二三七)说:该国居民“宁可一日无食,不可一日无茶”,然而,俄国却不产茶,中国则能生产大量的茶叶。根据H—O理论,中国将茶叶销往俄国能够获利。因而,山西茶商——晋商中的劲旅充当了茶叶产区与消费区的枢纽,并在流通过程中获取利润。 当然,明清晋商从事对外贸易,除逐利的主观动机外,当时的客观环境也起了一定的推动作用。明清时期,山西境内人口众多,耕地面积相对匮乏,形成“地狭人稠”之势;加之历史积淀下的“崇商”风气,致使众多山西商人一步步走出国门,积极开拓国际市场、扩大对外贸易规模、丰富对外贸易内容,为封建社会对外贸易发展作出了不可磨灭的贡献,也为国际贸易发展史留下凝重的一笔。 [1]哀干.茶叶杂咏,选自《中国近代手工业史资料》(卷一)[M].北京:中华书局,1962:304. [2]、[3]、[4]萧一山.清代通史(上卷)[M].北京:中华书局,1980:762,764,767. [5]路履仁.外蒙古纪闻.文史资料选编(总63-65)[M].北京:中国文史出版社,1979:79-80. [6]姚贤稿.中国近代对外贸易史料(三)[M].北京:中华书局,1962:1601.