中西医结合治疗胆汁反流性胃炎45例的临床观察

韦健盛 黄适 莫立健 黄欣荣

胆汁返流性胃炎是由于幽门括约肌功能不全或胃切除术后,引起十二指肠内容物、胆汁、肠液和胰液大量返流入胃,削弱胃黏膜屏障功能,使胃黏膜遭到消化液的作用,而产生炎症、糜烂、出血和黏膜上皮反应性变化等。临床以胃痛、腹胀痞满、嘈杂、嗳气、口苦或呕逆苦水为主证。目前对本病尚缺乏特效的治疗方法。笔者于2008年2月至2010年2月运用中西医结合治疗胆汁返流性胃炎45例取得较满意的疗效,现将临床观察结果总结如下。

1 临床资料

90例胆汁反流性胃炎病例均是2008年2月至2010年2月门诊患者,均经电子胃镜确诊。胃镜下见:胆汁反流量多,幽门口松弛,关闭不全,胃窦部蠕动较弱,胃黏膜充血水肿,尤以胃窦部明显。部分病例还可见:皱裂肿胀,胆盐沉着和黏膜糜烂伴小出血点。所有病例均符合《实用中西医结合诊断治疗学》中胆汁反流性胃炎的诊断条件。随机分为治疗组和对照组,治疗组45例,男29例,女16例;年龄18~63岁,平均年龄42岁;病程最短1个月,最长7年,合并十二指肠球部溃疡5例,胃溃疡6例。对照组45例,男26例,女19例;年龄18~60岁,平均40.5岁;病程最短2个月,最长5年,合并十二指肠球部溃疡3例,胃溃疡6例。两组年龄、病程、临床表现、体征、胃镜检查等方面比较差异均无显著性(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

两组一般治疗均注意调节饮食规律,不暴饮暴食,避免强烈刺激性食物,忌烟酒,停服损伤胃黏膜的药物。

2.1 对照组奥美拉唑20 mg,2次/d,隔12 h早晚服;莫沙比利5 mg,3次/d,三餐前半小时服。疗程6周。

2.2 治疗组在对照组治疗的基础上加用中药治疗,采用半夏泻心汤加减方为主方,并根据临证的不同而随证加减。主方:制半夏12 g,厚朴15 g,黄连6 g,黄芩10 g,干姜5 g,党参15 g,海螵蛸 15 g,陈皮 8 g,竹茹 15 g,柴胡 10 g,炙甘草 6 g。加减:脾胃虚弱见纳呆、身软乏力者,加炒白术15 g,茯苓15 g,山药15 g;脾胃虚寒见胃脘冷痛、喜温喜按者,加川椒5 g;胃阴不足见口干、舌红少苔者加石斛15 g、玉竹15 g、沙参15 g、乌梅10 g;肝胃不和见两胁胀痛者,加青皮10 g、佛手10 g;上腹痛甚加玄胡12 g、川楝子10 g;泛酸不适甚者加制乌贼15 g;病程日久、瘀血明显者加三七粉3 g(分3次冲服)、丹参15 g;夹食积加神曲15 g、麦芽15 g。每天1剂,水煎分3次温服。疗程6周。

3 疗效评定标准与结果

3.1 参照《慢性胃炎中西医结合诊治方案(草案)》[1]。近期临床疗效:痊愈:症状体征消失,胃镜复查黏膜活动性炎症消失,胃黏膜组织学改变基本正常,胆汁反流消失;显效:自觉症状好转,胃镜检查黏膜急性炎症好转,胃黏膜组织学改变减轻,胆汁反流减少2/3以上;无效:达不到显效标准的病例,而未见恶化者。

3.2 统计学处理 SPSS 11.0统计软件包进行统计分析,计数资料应用χ2检验。

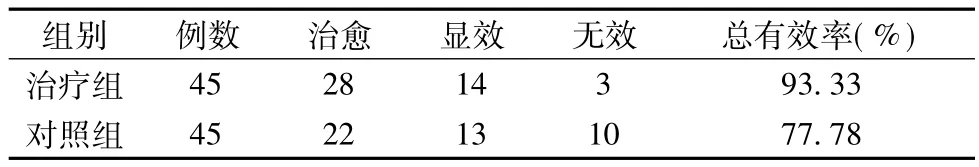

3.3 结果 两组治疗效果比较见表1。

表1 两组患者治疗效果比较(例,%)

4 讨论

胆汁反流性胃炎是消化系统的常见病,目前一般用抑制胃酸药物、胃肠动力调节制剂、抗酸药物等[2],但疗效欠理想。本病属中医“胃脘痛、嘈杂、呕吐”等范畴,本病的病变部位在脾胃,脾胃的运化有赖于肝胆的疏泄,若肝气郁滞、肝胆郁热,横逆犯胃,以致胃失和降、胃气上逆而出现胃脘部饱胀不适或疼痛、胃脘部烧灼感、恶心、呕吐、口苦等症状。治疗关键在于健脾、化湿、清热,疏肝理气、和胃降逆。半夏泻心汤出自《伤寒论》,原为少阳误治导致虚痞而设,现被广泛应用于各种原因所致胃肠寒热错杂、脾胃升降失调之脘腹痞满、胃脘痛等证。方中以制半夏、干姜辛散温阳,散结除痞,以除其寒;黄连、黄芩苦寒降泄,以清其热。以上四药相伍,共奏平调寒热、辛开苦降之功。以党参、炙甘草甘温益气补中焦之虚;配竹茹以清热和胃、降逆止呕;陈皮理气健脾;柴胡疏肝理气;厚朴下气除满;海螵蛸收敛、制酸、止痛、保护胃黏膜,促进胃黏膜修复;全方配伍,具有健脾、化湿、清热和胃、理气降逆的功效。同时现代药理研究证明[2~4]:半夏泻心汤不仅可加强胃黏膜、黏液的屏障作用,促进黏膜细胞的修复与再生;双向调节(抑制和兴奋)胃肠道运动;且可提高机体免疫力。因此在给予抑制胃酸药物、促胃肠动力剂、抗酸药物等治疗基础上给予半夏泻心汤加减方为主方辨证加减治疗胆汁反流性胃炎,疗效优于单纯的西医治疗。且成本较低,值得在临床上的推广应用。

[1]中西医结合学会消化系统疾病专业委员会.慢性胃炎中西医结合诊治方案(草案).中国中西医结合消化杂志,2004,10(5):314.

[2]李惠林.半夏泻心汤对大鼠实验性胃溃疡防治作用的研究.陕两省中医学院学报,1987(3):11.

[3]温武兵.半夏泻心汤调和胃肠作用的动物实验研究.中国医药学报,2000,15(2):66.

[4]宋忆菊.半夏泻心汤对小鼠免疫功能和常压缺氧耐受力的影响.中成药,1998,14(6):41.