高职工学结合“四有工”实训基地的建设

——以广州铁路职业技术学院为例

□蒋新革 刘国生

高职工学结合“四有工”实训基地的建设

——以广州铁路职业技术学院为例

□蒋新革 刘国生

以广州铁路职业技术学院为例,分析学校有引进工作项目、教师能驾驭工作项目、教学融入工作项目、学生会操作工作项目的工学结合“四有工”实训基地建设过程,并对基地建设内涵、取得成效及支持条件进行细致讨论。

工学结合;实训基地;工作项目;建设

积极探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式;加强实训、实习基地建设是高等职业院校改善办学条件、彰显办学特色、提高办学质量的重点,形成一批教育改革力度大、装备水平高、优质资源共享的高水平高等职业教育校内生产性实训基地——教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高〔2006〕16号文)对于实训基地阐述,给高职教育指明了方向。结合珠三角区域经济发展的需求,2008年,广州铁路职业技术学院(以下简称学院)借鉴新加坡南洋理工学院的“教学工厂”理念,启动实施花都工学结合的“四有工”实训基地建设,为实现学校与企业零距离对接提供了有效载体,解决工学结合人才培养模式实施的学校缺工作项目、教师缺驾驭工作项目能力、教学缺工作项目内容、学生缺操作工作项目技能的“四缺工”的瓶颈问题。

一、花都工学结合“四有工”实训基地建设的目的

学院花都工学结合“四有工”实训基地是指学校在广州市花都区整体租赁粤宝丽工业园区建设现代制造业工学结合实训基地,实现学校有满足教学需要的企业工作项目、教师有驾驭工作项目的能力、教学有融入工作项目的内容、学生有操作工作项目技能的“四有工”局面。

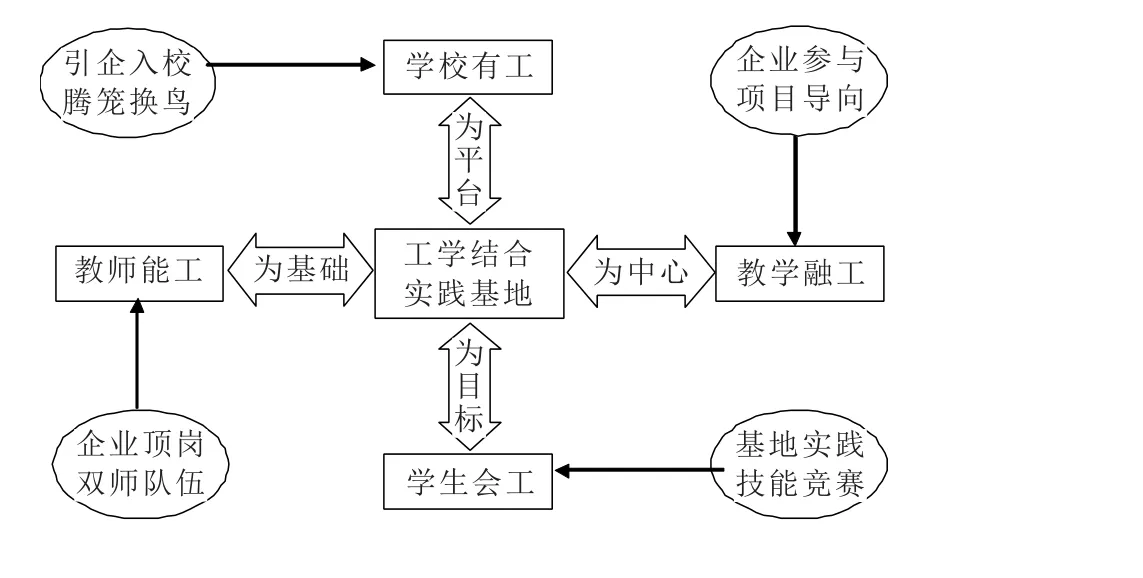

学院以租赁花都建设实训基地为契机,围绕工学结合谋创新。如图1所示,以实现学校有满足教学需要的企业工作项目为施教平台,采取优惠政策引进企业入住基地,实施腾笼换鸟方法保证引入学校的企业符合人才培养的需要,以提升教师能驾驭工作项目的能力为施教基础,学院出台政策要求教师到基地企业开展企业顶岗锻炼,针对企业存在的应用难题开展技术创新,培养学校专任教师的职业素养,打造双师队伍,以实现学校教学内容融入企业真实工作项目为施教中心:重构知识结构,建立项目导向的课程体系,联合企业参与教学活动全过程[1],以培养学生掌握操作工作项目的技能为施教目标,在基地根据工作性质开展顶岗实习实训,结合工作项目开展职业技能竞赛,解决了现代制造业专业群人才培养中生产性实训难题[2]。

图1

学院在花都工学结合实训基地建设中,加快推进人才培养模式由传统的以学校和课堂为中心向工学结合、校企合作转变[3],经过探索实践初步构建了学校企业双主体管理机构、融入企业项目的教学方案、激励与监控相结合的管理体系、开放式学生实训环境等校企深度融合的生产性实训基地新模式,实现了校企合作由浅层合作到深度融合的质变,在工学结合人才培养模式创新、顶岗实习优化、专业与产业对接上取得了可喜成效,为广州市乃至珠三角地区培养具有可持续发展能力的 “懂设计、通工艺、精操作、会维修、能创新”的现代制造业高素质技能人才创造了坚实基础。

二、花都工学结合“四有工”实训基地产生的背景

随着学院办学实践的深入,学院在发展的过程中积极适应社会,大力发展珠三角区域经济建设急需的现代制造业、现代服务业专业。目前,在校学生数已近5000人,占学校总数的70%。快速发展的现代制造业专业,在办学过程中遇到了一些具体的问题,主要集中在企业的现代制造业专业群生产性实训和顶岗实习存在时间难规划、实训对口率难保障、实训内容难落实、实训过程难控制等一系列问题。提高现代制造业专业群人才培养质量,解决问题的根本出路只能是面向区域现代制造产业集群,融入区域产业基地,探索实现教育与生产劳动、社会实践相结合,学习与工作相结合的“教学工厂”新模式[4],建设工学结合的高质量的“四有工”实训基地。学院于2008年先后派遣100余位骨干教师上新加坡南洋理工学院学习“教学工厂”理念,组织多路考察组去省内外高职园区考察,安排数支调研队伍到广州各地调研。

《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》(以下简称纲要)确定了构建现代产业体系,推进基础设施现代化的战略部署,明确了优先发展现代服务业,加快发展先进制造业,建设以现代服务业和先进制造业双轮驱动的主体产业群。早在2003年11月,广东省政府正式批准广州市花都区作为广东省唯一的汽车产业基地;2005年花都汽车产业基地荣获国家科技部授予“国家火炬计划广州花都汽车及零部件产业基地”称号;2007年,花都汽车产业基地被中国汽车工业协会授予“中国汽车零部件产业基地”称号。广州花都的发展受到国家和省、市的重视和大力支持,汽车的快速发展,吸引了一大批汽车零部件供应商和相关企业落户花都,逐步形成了“整车生产—发动机生产—零部件生产—汽车研发—汽车人才市场”等较为完整的现代制造产业集群,广州花都区已逐渐发展成为广州北部先进制造业基地。

经过研讨论证,2008年学院决定启动建设花都工学结合“四有工”实训基地,采取合作的方式将受到金融风暴影响的花都粤宝利工业园整体租赁改造,经过近一年的努力,成功将台湾玺明机械、深圳力之峰、大森机械生产车间等多家企业的实际生产流水线引入花都工学结合基地,同时,自主投资建设了SMT生产线、电子产品开发研究室等生产性实训车间,为现代制造类专业的教学过程和工厂生产过程融合在一起提供了保障,解决了学校引入企业真实项目的难题。在花都工学结合基地学生通过从单一项目到复杂项目的实施,从而完成从单一技能到复合技能的学习,通过完成企业项目和研发项目,使学生将所学到的知识和技能应用于多元化、多层次的工作实践里,实现了企业项目融入教学方案的实施。通过老师作为项目工程师带领学生团队完成企业的开发项目,教师不断地引导学生大胆创新、开放思维、努力学习、积极思考,寻求解决的方法,在整个完成项目的过程中,教师通过指导学生完成企业项目提升了自己驾驭项目的能力,同时,现代制造类专业的学生创新能力得到了培养,团队协作意识得到了加强,学生学会了在一起研究问题,解决问题,最终提高解决实际问题的能力[5]。

花都工学结合实训基地成立以来,各项运作井然有序,工学结合特色明显,基地已成为学院人才培养工作的一大亮点,为实现可持续发展打下良好基础。

三、花都工学结合“四有工”实训基地实施成效

(一)为学生建立了一个有效的职业学习环境与途径

学院通过广州市政府的支持、行企业赞助及学院自筹先后投入1000余万元经费为学生提供 “工厂+校园”的学习环境,将企业的实际生产车间引入校园,让教学过程和生产过程融合在一起,实现“教、学、做”一体化课程实施,有效促进学生与企业的零距离对接。目前,已经引入5家企业车间,校企共建了花都先进制造实训基地,内设工业设计中心、先进制造中心、控制工程中心、装调维修中心、工业检测分析中心,设备资产1611万余元。

(二)为学生创建了一个培养团队合作精神、提高创新能力的平台

在花都基地真实的工厂学习环境中,教师可以结合企业实际生产性项目引导学生合作创新,既利于培养学生的团队精神,又利于提高学生解决实际问题的创新能力。目前,基地学生组织电子协会在老师指导下开发遥控手电子显示屏及霓虹灯已在为企业批量生产。09届毕业生就业率取得可喜成绩,已达99%以上。

(三)为课程定位与企业需求挂钩搭建了平台

花都基地“教学工厂”模式实施,要求在学院的课程设计中专业课程的内容要为企业的工程服务,凸显“四有工”的作用,确立了校企共同开发课程要取得企业的信息,要为未来的工程服务。2009年花都基地校企合作开发省市精品课程3门,国家精品课程1门。

(四)为提升教师驾驭工作项目的能力创造了重要途径

基地的建设使教师与企业真实项目进行了直接对接,激发了教师的项目研发潜能,提升了教师专业开发能力,促进了教师教学模式的改革,为教师在教学过程驾驭工作项目打下坚实基础。短短一年,教师借助花都基地平台建设网络课程20余门,校企合作开发教材10种,获得现代制造业专业群学术创新团队1个。

四、花都工学结合“四有工”实训基地的特色成果

(一)“四有工”实训基地校企双主体管理模式的创新机制初步形成

学院对接纲要,抢抓广州花都现代制造产业集群发展机遇,在工学结合基地实行学校与企业双主体全方位全过程合作,在生产产品的过程中共同培养高素质技能型人才。校企双方在资金、技术、人力资源和文化各个方面深度融合,人才培养与产业发展同步展开,共荣共赢[6]。

花都工学结合基地建设过程就是校企双主体管理模式的实施过程。一是2009年2月,学院整体租赁花都粤宝利工业园进行改造之时,积极邀请台湾玺明机械有限公司提前参与园区改造设计,在建设上以玺明机械车间生产需求为主体,学院教学需要为主导,即园区整体布局由学院统一制定,兼顾学生生活、实训、生产三方面,园区玺明机械车间的布局由公司按照生产需求改造,从源头上奠定了学校、企业双主体全过程合作培养人才的基础。二是为保证具体实施过程花都工学结合基地双主体模式的有效运作,学院专门成立了花都工学结合基地管理委员会,负责引进企业与入园教学系的教学与生产的融合事务,保证了双主体全方位合作长效开展。三是在双主体管理操作过程中,企业方委员平均占68%的专业教学指导委员会决定人才培养具体方案,即根据产业发展形势预测人才需求、制定培养方案、招生计划、教学管理及评价考试。按此模式,学院成功的引进深圳力之峰、大森机械生产车间、湖南湘创等多家企业的实际生产车间引入花都工学结合基地,实现学校有工厂真实项目的突破。

实际生产车间的引入,企业的积极参与,校企双方的携手合作,为现代制造类专业的教学过程和工厂生产过程融合在一起提供了保障,逐步形成基于工作过程导向的制造业专业课程开发链路,实现课程体系与生产过程相对接、课程标准与行业规范相对接、课程内容与岗位能力相对接[7],真正实现人才培养过程的校方与企业方的“双主体”培养模式。2009年我院花都工学结合基地校企合作开发的《数控机床装调》课程被确定为国家精品课程,实现学院国家精品课程零的突破,也验证了花都基地人才培养模式得到认可。

(二)“四有工”实训基地为学院人才培养模式的改革注入活力

依据纲要要求,以教育部16号文件为指引,以转变教育思想观念为先导,进行专业人才需求调研,深入分析区域经济发展的新形势,改革专业人才培养方案的原则意见,以主动适应经济社会的发展需要、突出岗位针对性、加强实践能力的培养、构建基于能力本位的课程体系、实践工学结合的人才培养模式为原则,彰显人才培养过程的职业性、实践性和开放性,确保高素质技能型人才培养目标的实现[8]。

花都工学结合基地的建设为校企合作的人才培养方案改革提供了基本保证,以基地数控技术专业人才方案为例:第1学期依托引入基地的玺明机械公司(以普通机床加工为主)进行普通机床加工和手工制作训练,使学生掌握机械零件常规加工方法和金属材料的有关知识和技能;第2学期及第3学期中的8周依托引入基地的大森机械公司(以数控机床加工为主)进行数控加工训练,使学生掌握数控机床基本操作、数控编程方法;第3学期中的10周到第4学期依托校内基地及校外基地广州机床厂有限公司(以数控机床生产和维修为主)进行数控机床拆装训练、故障诊断及维修训练,使学生掌握数控机床结构、原理,信号连接、机电联调、故障诊断等知识和技能;第5学期依托引入基地各企业及结合广州花都汽车城企业进行职业规划训练,在充分尊重学生意愿的前提下根据学生特长,指导学生进行职业规划,并安排相应的岗位锻炼;第6学期依托引入基地企业面向珠三角企业进行毕业顶岗实习,积累实际工作经验。训练主要以典型零件、典型设备或企业产品为载体,以职业能力训练为主线,融入职业岗位所必须的知识、技能、态度,按行动导向展开教学。

深化教学内容的改革,从现代制造业的工作实际出发,提炼装备制造工作项目融入教学内容,引入企业、行业标准和职业资格标准,构建任务导向、项目驱动的课程内容,同时,深入探讨“教、学、做”为一体的教学方法的改革,紧扣岗位的核心能力,将职业资格证书认证培训内容引入教学内容和课程体系,积极探索有利于增强学生能力的教学方案,整合优化课程内容,进一步突出课程的针对性和实用性,以使学生毕业时确实具备现代制造业相应的上岗能力[9]。

(三)“四有工”实训基地建立构建了激励与监控相结合的管理体系

学院花都工学结合基地“教学工厂”模式以培养与企业零距离对接的高素质技能型人才为追求,围绕“四有工”,为目标推进各项建设,在管理体制、服务方向、能力标准等方面,逐步形成自己鲜明的特色。

1.长效激励机制。在学院原有教科研奖励制度的基础上,结合花都工学结合基地“教学工厂”模式创新实践,积极探索管理激励体系建设,先后修改制定了重点专业、精品课程、网络课程、校企教材、技能竞赛、示范基地等六项建设实施办法,形成了促进教学上水平的“1+6”内涵建设政策支持体系。“1+6”政策支持体系形成了学校重心政策导向教学一线,经费支持倾向教学建设,教师考核突出教学工作,管理服务突出教学中心的良好氛围。花都工学结合基地的管理,学院院长每月主持现场办公会,亲自带队走访企业,解决“学校有工”的实际问题;“教学工厂”模式的创新,学院拨专项经费设专项课题研究“教学融工”的难题,花都基地先后获得现代制造业专业群学术创新团队一个,获得各级各类现代制造业研究课题20余项,极大的提高了“教师能工”的水平。

2.独具特色的高标准现代化职业教育管理体系。建立健全评价——反馈——调控“三位一体”的教学质量管理动态系统,并重点完善监控机构,建立监控体系;依托评价系统,规范评价过程;强化反馈机制,实现动态监控;健全一督(教学督导)、二巡(教务处巡视、基地教学办巡查)、三评(学生评教、教师评学、同行互评)、四检(期初教学检查、期中教学检查、期末教学检查和随机检查)为主要内容的教学质量监控与评价体系,基本形成构建从形式到内容保证基地工学结合顺利实施的管理体制和组织结构,在人事制度、分配制度、激励机制等方面紧跟高职类型教育的需要,确保人才培养改革的成效。

工学结合人才培养模式是职业教育理念的重大变革,蕴涵着一种适应现代工业技术发展的职业教学思想,是高职教育主动适应社会以实现可持续发展的选择,也是人才培养模式改革的切入点。工学结合实训基地的建设,体现了职业教育源于企业需求,加强了企业与学校的关系,缩短了企业岗位要求与职校学生培养规格的距离,实现理实一体化教学,达到了培养学生的专业专业技能、提高学生职业素质的目的。

[1]马树超,郭扬.高等职业教育跨越转型提升[M].北京:高等教育出版社,2008.

[2]胡国胜,栩琛.谈大学生四种能力培养体系的构建[J].教育与职业,2009(9).

[3]程云燕.构建“服务与教学”双功能校内生产性实训基地[J].教育与职业,2009(20).

[4]徐彦平.西北地区共享型实训基地建设与管理的实践[J].职业技术教育,2009(32).

[5]周玉蓉.钟富平高职院校“产学工厂”办学模式的探索[J].教育与职业,2009(5).

[6]许士群.校企合作模式与运行机制的研究与实践[J].职业时空,2009(5).

[7]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社, 2007.

[8]沈凌.职业教育区域综合性实训基地建设的探讨[J].武汉职业技术学院学报,2006(2).

[9]李三波.基于校内生产性实训基地工学结合模式分析[J].职业教育研究,2008(8).

责任编辑 吴学仕

蒋新革(1967-),男,江苏人,广州铁路职业技术学院教务处长,教授,硕士,研究方向为高等教育、计算机控制技术;刘国生(1953-),男,湖南人,广州铁路职业技术学院院长,教授,研究方向为高等教育。

课题项目:本文系全国教育科学“十一五”规划重点课题(课题编号:ECA060196)和广州市创新学术团队项目《高职现代制造专业群建设研究与实践》的研究成果之一,课题主持人:蒋新革。

G717

A

1001-7518(2010)12-0065-04

——沈 妉

——李 琦