模块结构下高中有机化学教学设计的实践与思考

张兰凤

(常州市田家炳实验中学,江苏 常州 213001)

新课程模块结构下的高中有机化学的教学内容分布在三个模块:必修模块《化学2》、选修模块《化学与生活》及《有机化学基础》中,三个模块的课程目标及知识的呈现各不相同。根据《江苏省普通高中化学课程标准教学要求》,《有机化学基础》作为选修化学的学生的必修模块之一,而其他学生在完成了必修模块的学习后,可根据自身的特点,在《化学与生活》与《有机化学基础》两个模块中选择其一。这样的设置和要求尊重了学生的个体差异,但教学实际中却面对着课时紧张的矛盾。因此,如何结合当前的教学实际,根据不同的模块的教学要求做好模块间的衔接,进行科学的设计和合理的整合,提高教学效益等是教师必须面对的问题。为此,本文想结合自身的教学实践和笔者正在研究的市级课题《高中化学新课程教学活动设计有效性的研究》谈几点思考,以期与同仁探讨。

一、谨慎把握必修模块教学的深度和广度,有机渗透学科思想和方法

必修模块中的有机化学,一是以促进学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的发展,提高学生未来发展所需的科学素养为目标,二是为学生今后学习相关学科和其他化学课程模块奠定基础。课程从典型有机物(甲烷、乙烯、苯、乙醇、乙酸)的结构、性质和用途切入,仅让学生初步建立起对有机物和有机化学的整体认识,并没有演绎到同系物的结构和性质。

在必修模块的教学中,教师往往受传统课程和教材的影响,具有强烈的“一步到位”建构完整有机化学知识体系的愿望。如在完成“甲烷、乙烯、苯、乙醇、乙酸”这些典型的代表物的教学后,常会对同系物的结构和性质进行拓展和补充,甚至还拓展了醛和卤代烃的知识。这样不仅大大加重了学生的课业负担,降低了学生对于化学学习的兴趣和热情,更削弱了在必修模块中重点培养科学素养的课程目标的达成,这使得学生在后续的学习中缺乏后劲。所以,在必修模块的教学中,应谨慎把握教学深度和广度。

根据必修模块“提高学生未来发展所需的科学素养,为学生今后的发展而奠定基础”的课程目标,教学中重视学科思想与方法的渗透则很有必要。如:在“甲烷、乙烯、苯、乙醇”的教学中,紧密联系生产、生活实际以及化学史的知识,创设合适的情境,既能增强学生对化学的亲切感,激发学习有机化学的激情,也能让学生感受科学家对待科学执著而忘我的精神境界,并有利于学生逐步树立可持续发展的思想。又如:在对这些代表物结构和性质的教学中,可充分渗透“结构决定性质,性质体现结构”的学科思想,引导学生认识到研究有机物的性质,必须认识其结构;正确书写有机化学反应方程式的关键在于对有机物的结构和化学反应的实质的了解。

二、立足基础,关注必修与选修模块的衔接与有机整合

《化学与生活》模块关于“糖类、油脂、蛋白质”等几种有机物的学习与必修模块有知识的重复,但课程目标的要求有相同之处也略有差异。笔者认为,这两个模块中的相关内容可进行恰当地整合,如“糖类等有机物对人体健康的意义”、“氨基酸的组成、结构、性质等方面的特点”可渗透或整合到必修模块。

《有机化学基础》是建立在必修模块学习的基础上,学生可比较系统、深入地学习有机化学基础知识,了解有机化学研究的基本方法,模块内系统性、理论性强。而必修模块的有机化学,仅限于对典型代表物的学习,学生对有机物和有机化学仅有肤浅的认识,没有完全建构有机化学的知识和方法体系。这两个模块的在知识和方法上的衔接上不是很密切,选修模块起点高,学生起初难以适应。若完全忽略学生已有的基础,采取传统的教材教法,则课时紧张,也无法激发学生学习的激情和动力,所以必修与选修模块教学的衔接与有机整合非常重要。

如:关于“甲烷、乙烯、苯”等代表物的分子中“氢原子所处的化学环境”,因在必修模块的教学中,学生尚未系统学完高中阶段的立体几何知识,要完成学科间的知识迁移则很难,因而课程目标的设置中也无此要求。而在《有机化学基础》模块,则要能认识一些简单有机物分子的核磁共振氢谱图,那在开始选修模块的学习前,必须对一些简单分子中“氢原子所处的化学环境”有较为清晰的认识,这显然在模块的衔接中有待处理。进行教学设计时,可引导学生在课前预习时作一点深入的思考,通过学生的自主学习,把在必修模块中对典型有机物的结构的认识进一步深化:关于“有机物结构的分析”既要认识其中的官能团和化学键,还要认识到分子中氢原子所处的化学环境。根据建构主义学习理论,学生经过对知识的“同化”和“顺应”过程后,不难归纳出氢原子所处的化学环境其实与分子结构的对称性有着密切的联系。在课堂教学中,还可在此基础上进一步深化,引导学生认识到“分子中基团之间的相互影响的”。

又如:在选修模块中关于“脂肪烃的性质”教学设计,如何在必修模块的教学基础上体现知识和能力的螺旋式上升?首先,可引导学生通过课前的自主复习回忆必修模块所学的知识,课堂教学的重点一方面培养学生对知识的迁移能力:在甲烷等代表物的学习基础上迁移到对烷烃和烯烃的学习;通过对甲烷和乙烯的结构和性质对比,演绎到烷烃、烯烃的结构和性质的差异性。另一方面课堂教学中应使学生更深刻地感悟到“结构决定性质、性质决定用途”、“基团之间存在着相互影响,事物之间是普遍联系的”等学科思想,以及“由个别到一般”、“由一般到特殊”的认识和研究有机物的方法。

三、关注知识纵横联系,引导学生有效构建知识网络

《有机化学基础》选修模块不仅要求学生具备知识的迁移能力,更要求学生最终具备综合运用知识和创新的能力。这就意味着学生必须能将所学知识纵横联系,有效地构建知识网络,这种能力的培养需要贯彻在平时的教学中,且无论是必修模块还是选修模块的教学设计都应该体现这一思想。

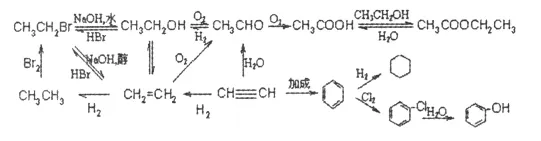

如:必修模块中的有机化学内容的学习,可引导学生画出“乙烯、乙醇、乙酸、乙酸乙酯”的转化关系图,苏教版《化学2》专题2第三单元“简单有机物的合成”也有此编写的意图。而选修模块的教学中更应该充分体现,如:脂肪烃和芳香烃的性质学完后,学生至少应该能构建出“芳香烃←炔烃→烯烃→烷烃”线形转化图,以及由“烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃”到“卤代烃”的转化;当学完卤代烃的性质后,则不仅要求学生能构建“卤代烃与醇、烯烃、炔烃”的转化关系图,还要求学生逐渐能综合运用所学知识完成简单有机物的合成和进行有机推断;当学完“醇、醛、酸、酯”的性质后,则多数学生应能自主构建如下的重要的烃和烃的衍生物的相互转化关系图:

为促进学生自主构建知识网络图,在平时的教学中,我们可鼓励学生每学完一种代表物的性质后自主画出思维导图,并进行适当地点评,对那些有特色有自己的思考的思维导图多加赞赏,以此激发和培养学生自主学习的意识和能力。

总之,只有认真研究学生的基础、能力和特点,本着“以学生发展为本”的原则,科学合理地整合必修与选修模块的有机化学的教学,方能使高中有机化学教学适应基础教育改革的新形势,使课程标准的目标和要求落到实处,使学生想学、爱学、乐学,从而实现中学化学教学的减负增效。

[参 考 资 料]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2004.

[2]王祖浩.普通高中课程标准实验教科书《化学2》[M].江苏教育出版社,2008.

[3]王祖浩.普通高中课程标准实验教科书《有机化学基础》[M].江苏教育出版社,2009.

[4]陈颖.《有机化学基础》选修模块教学设计案例——“碳原子的成键方式”[J].化学教育,2005.

[5]姚拥军,林肃浩.模块结构下的高中有机化学知识整合教学的实践与思考[J].中学化学教学参考,2010.

——依托《课程标准》的二轮复习策略