从唐、宋所载的燕乐调名看二十八调宫调结构规律的传承

□谷 杰

从唐、宋所载的燕乐调名看二十八调宫调结构规律的传承

□谷 杰

燕乐,是隋唐时期宫廷歌舞大曲发展到顶峰时期长期应用于宫廷宴享的一个乐种(广义的燕乐包括隋唐九部乐、十部乐、二部伎在内),其源头来自汉代房中乐,北魏、北周、隋、唐几代帝王及宫廷音乐家,在宫廷音乐中融合多民族音乐形成了燕乐用乐相关的仪式及其体制。燕乐具有民间俗乐的特点,它对宋以来的歌舞、说唱、戏曲、词调以及器乐等诸种音乐体裁产生了深远的影响。燕乐的宫调体制即通常所说的“燕乐二十八调”(又称“俗乐二十八调”)是中国古代宫调理论重要组成部分,在古代音乐史领域相关的音乐技术理论的研究中,极有价值。2009年笔者曾在本刊(2009年第8期)发表过《燕乐二十八调的“角调说”辨析》重点探讨了唐宋之间燕乐角调的演变,本文则另就唐宋间燕乐二十八调宫调结构规律的传承问题进行研究。

关于唐宋燕乐二十八调宫调体制的异同及其演变,历来是众说纷纭。很多学者认为唐、宋之间燕乐发生了较大的变化。那么唐宋燕乐的宫调结构是否相同,尚存许多疑问。古往今来,学术界曾将二十八调作为跨越唐宋时期一个系统的、整体的宫调系统加以研究,而得出有不同的结论。

《辽史》载有四旦二十八调,陈澧《声律通考》据此把燕乐宫、商、羽、角四调作四宫;凌廷堪《燕乐考原》也从此说;以琵琶四弦为四宫,每弦生七调为立论根据。王光祈《中国音乐史》中否定了这种观点,因为唐代琵琶只有四相,故不可能每弦上产生七调。四调为宫之说仍有学者提及。杨荫浏(《中国音乐史稿》1964年版、1981年版)曾提出:“唐代的‘宫、商、角、羽’四调,会不会是四个不同的宫,而宋人的所谓七宫,会不会倒是宫声音阶中的七个调呢?换言之,唐《燕乐》二十八调,会不会是四宫、每宫七调组成。”黄翔鹏从四宫七调的实践意义出发提出四宫七调的可能性,也有人认为唐俗乐二十八调就是四宫七调。但许多研究者持七宫四调之说。

这一问题关系到二十八调宫调结构问题,也涉及到燕乐二十八调与代表着隋唐至宋雅乐宫调理论框架的八十四调理论的关系问题,涉及到隋唐直至元、明宫调体制的衍变。本文暂不触及这一难题的本质之处,而暂且将唐宋燕乐二十八调作为同一体制,取七宫四调体制的角度审视唐宋燕乐的调名,着重考查燕乐调名在唐宋之间所反映出的宫调结构规律的同一性。

一、调名的几种不同称谓

由于燕乐是以汉族文化为中心融合多民族音乐的产物,其素材所涉及的地域广阔,流传的历史漫长。因此,燕乐调名也有多种称谓,比较典型的调名类型有四种:一是时号;二是均调名;三是律调名;四是带律调名称谓的时号。

1.时号

“时号”是与燕乐调名的最初来源相联系的、常用的俗称,这种称谓来头早,影响大,在民间较为常用。

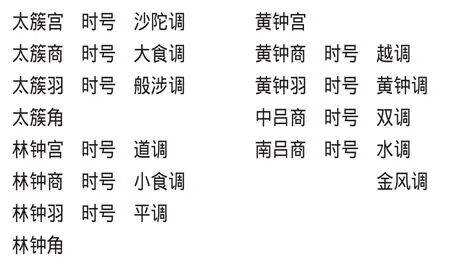

《唐会要》载天宝十三年太常石刻上调名有:“太簇宫,时号沙陀调……太簇商,时号大食调……太簇羽,时号般涉调”云云,这里的时号是指民间对俗乐调名的一种通行的称谓,来自民间也为宫廷所用,部分调名的来源与隋郑译所说的苏祗婆传来的印度音乐的调名有关。宋仁宗赵祯曾著《景佑乐髓新经》(六篇,全文见《宋史》卷七十一《律历志》)有:“黄钟之宫……为正宫调;太簇商……为大石调。”这里所谓“正宫调”、“大石调”就是时号。

二十八调的调名,有两种最基本的形式:一部分时号是不带律吕名的,如正宫调、大石调、般涉调、道调、小石调、正平调等;一部分时号是带有律吕名的,如《乐府杂录》中的黄钟宫、中吕宫、南吕宫等。

2.均调名

唐宋间宫廷乐学理论,讲求调名的雅正,往往根据宫廷雅乐理论中的均与调名的对应关系给以俗乐调时号雅正的名称。如《唐会要》中时号“沙陀调”,雅称为“太簇宫”。这种调名称谓强调二十八调系统所属的宫均,即其均主为“太簇”律。现代研究者称作“均调名”。

3.律调名

宋代《乐髓新经》所载时号“正宫调”雅称“黄钟宫”,强调时号本调调首所应律吕。现代研究者称作律调名。

根据现有的史料,可得知唐天宝时期及南宋用均调名称谓;北宋用律调名称谓。

4.带律调名称谓的时号

二十八调的时号中,那些带律名的时号在理解上具有双重含义。一方面它表示俗乐通行的称谓。另一方面时号与其最初命名所依据的律名相联系,反映出该调所应律吕。如“中吕宫”作为时号存在于《乐府杂录》及其以后的多种史料中,但它在唐天宝时期,正是仲吕(即中吕)律位的宫调。二十八调时号中其他律调名同样如此。这一类律调名的命名似乎是以天宝十三年所通行的乐律为基础的。这一问题在宋代曾引起一些学者的关注,对它理解也多有不同。

二、唐宋间时号称谓

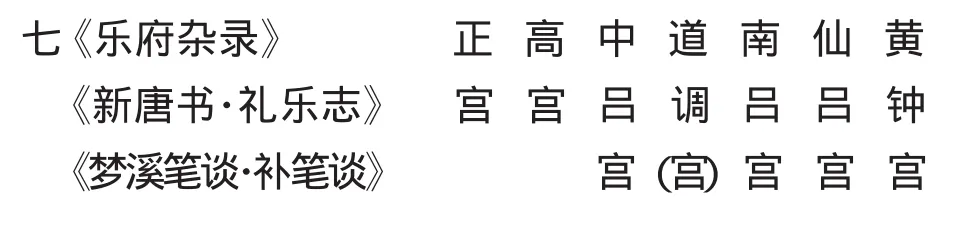

1.唐末至宋辽对二十八调时号的记载,基本上是一致的。这一期间专门记载且记全了二十八个调名的有:《乐府杂录》、《新唐书》、《梦溪笔谈》、《宋史》、《辽史》等。现列表如次:

〖图例一〗 燕乐二十八调俗名表

宫《辽史·乐志》蔡元定《燕乐》 同 同 同 道 同 同 同宫七《乐府杂录》 大 高 双 小 歇 林 越《新唐书·礼乐志》食 大 调 食 指 钟 调《梦溪笔谈·补笔谈》(石)(石) (石)调 商商《辽史·乐志》 调 调 调蔡元定《燕乐》 同 同 同 同 同 商 同调七《乐府杂录》 般 高 中 正 南高仙 黄大《新唐书·礼乐志》涉 般 吕 平 吕平吕 钟吕《梦溪笔谈·补笔谈》调 涉 调 调 调调调 羽调羽《辽史·乐志》 (调)蔡元定《燕乐》 同 同 同 同 同 同 同七《乐府杂录》 大 高 双 小 歇 林 越《新唐书·礼乐志》食 大 角 食 指 钟 角《梦溪笔谈·补笔谈》(石)(石) (石) 角 角角《辽史·乐志》 角 角 角蔡元定《燕乐》 同 同 同 同 同 商 同角

上述文献记载的二十八个时号除极个别的调有差异或同一调有微小差异外,基本相同。《乐府杂录》成书在唐末,可见从唐末到南宋直至辽,二十八调在传承演变过程中,调名之间有一种内在规律,呈现出同一性特征。其中,时号在传承中保持一致,其原因有多种可能性。后代对前代时号的原样继承是其原因之一,而不可能是唯一的原因。从时号数量长期保持二十八个而未有一个疏漏掉的情形来看,可能的原因就是调名间的结构模式在起作用。

从〖图例一〗可以观察到,二十八个时号称谓上是一个经过提炼和归纳的体系。这主要反映在宫调和商调的时号是其他调时号称谓(角调、羽调、高字调)的依据。现分述如下:

1.商调和角调同名,商调为“大石调”;角调则为“大石角”。其他的商调均有与之同名的角调。

2.宫调与羽调同名,宫调“中吕宫”,羽调则有“中吕调”;宫调“南吕宫”,羽调则有“南吕调”;宫调“仙吕宫”,羽调有“仙吕调”;宫调“黄钟宫”,羽调有“黄钟羽”。

3.冠以“高”字的时号也是依据一定的时号命名的。如“正宫”就有相应的“高宫”;“大石调”相应有“高大石调”;“般涉调”相应有“高般涉调”;“大石角”相应有“高大石角”。高字调与其同名的不带高字的调的关系为:高自调的调首音高于其同名调一律。

可以见得,二十八调时号称谓方式极有规律,并且具有经过提炼和归纳的体系化痕迹。至少从唐末《乐府杂录》成书时起就是这样。

三、调名的结构模式

唐宋间二十八调时号除了上述称谓上的规律外,时号与时号间又是以什么样的宫调关系联系在一起的呢?这必须对时号调首音在十二律吕中的位置进行观察后,才能明了。

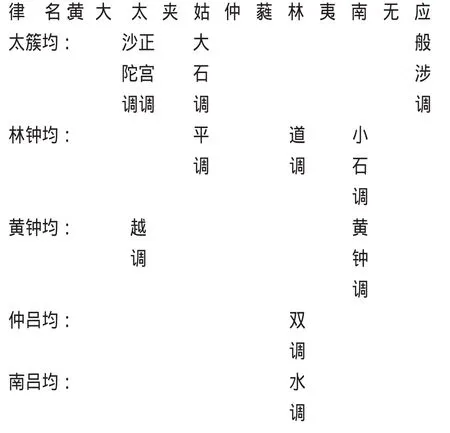

宋代将二十八调纳入八十四调体系的史料呈现了时号与律的对应关系,如:北宋《景佑乐髓新经》,南宋有张炎《词源》等。北宋沈括的《梦溪笔谈·补笔谈》,虽只记载二十八个调,但律调关系叙述明了,在此可以利用。这处文献的二十八调的排列方式有所差异。《景佑乐髓新经》和《梦溪笔谈·补笔谈》,是按“为调式”方式排列的。《词源》按“之调式”方式排列。无论哪种排列都不改变时号与律的配置。为便于比较,现将以上著录中均按“为调式”方式排列如下:

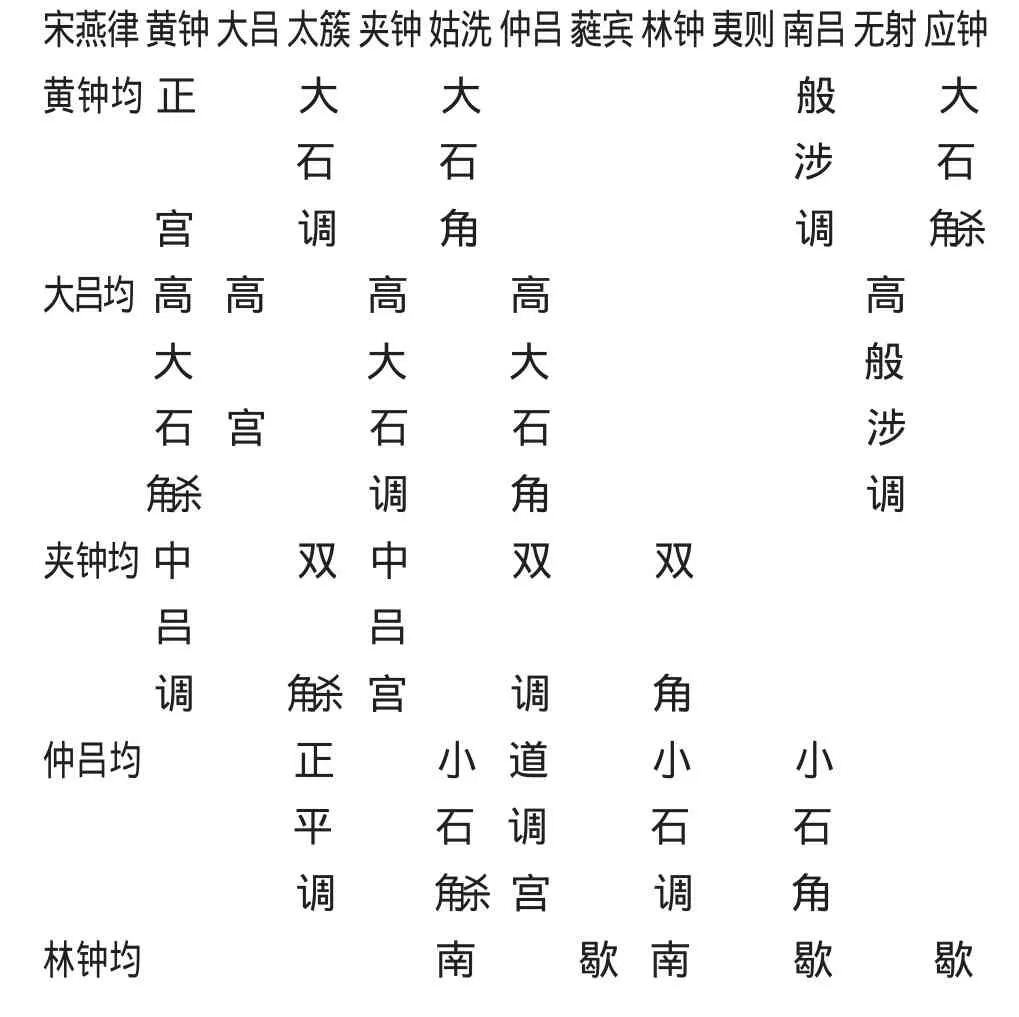

〖图例二〗

吕 指 吕 指 指调 角杀宫 调 角夷则均 林 仙 林 仙 林钟吕 钟 吕 钟角调 角杀宫 商无射均 越 越 黄 越 黄钟钟调 角 调 角杀 宫

上图反映出三著中二十八调时号与律的对应关系是一致的(角调属另例外,见笔者在本刊2009年第8期上已经发表的《燕乐二十八调的“角调说”辨析》一文)。

在二十八调各调名的结构模式上反映出以下相同的规律:

二十八调中,七宫、七商、七羽、七角中各有一个冠以“高”字的调。它们分别为高宫、高大石调、高大石角调、高般涉调。对照调与律的对应关系,这四高调它们在七宫、七商、七羽、七角中所处的位置较为特殊。七宫排成的音列,正如以高宫为宫的正声音阶。七个商排成的音列,正如以高大石调(主音)为宫的正声音阶。其他二高调也有相同规律。

上述时号称谓上的规律也尽在其中:

黄、大、夹、仲、林、夷、无七均,每均之中商调和角调同名,如黄钟均的商调为“大石调”,角调则为“大石角”,其他各均中商调、角调称谓皆同如此。

另外,夹钟、林钟、夷则、无射三均之中,各均的宫调和羽调同名。如林钟均宫调为“南吕宫”,羽调则为“南吕调”。其他二均宫调和羽调的称谓皆同如此。

上述四高调,分别在七宫、七商、七羽、七角中同名调的高一律的位置。如高宫位于宫调——正宫高一律位,高大石调位于商调——大石调高一律位等等。

这里的宫、羽同名及商角同名,显然已经限定在同均的两调上,即同均的宫、商、羽、角各调中,宫调和羽调同名,商调和角调同名。在这里每一个时号都应一律。以上列举的时号组织及称谓上的种种规律,均具备严密的乐理意义。那么二十八调调名体系是否就是北宋时才有的呢?如果是,那么上举的《乐府杂录》的调名规律应作何解?现将《乐府杂录》的记载与上表进行比较可以看出一些问题。

《乐府杂录》据考证成书不会早于唐昭宗乾宁一朝(公元894——897年)894年离唐玄宗天宝十三年改乐(公元754)年有140年。

别乐识二十八调图……

平声羽七调

第一运中吕调……注曰:虽去中吕调,六运如车轮转,却去中吕一运声……

上声角七调

第一运越角调……第五运小石调——亦名正角调……

去声宫七调……

入声商七调

第一运越调……

上平声调

为徵声,商角同用,宫逐羽音。

以上道出了调名一定的组织规律。宫、商、角、羽四声上,各七调(调高)分七运次旋转——“如车轮转”;每一运次于宫商角羽四声上各得一调,共四调。这四调的排列在四声上居首位,应该就是现代的同主音调(为同一律)。段安节在二十八调排列次序上同时表明了二十八调纵向和横向的关系,这种排列与宋代显然是一致的。具体表现在以下几个方面:

1.《杂录》宫、商、羽各声上,第一运次的三调是正宫调、越调、中吕调。〖图例二〗黄钟律下正是这三调,说明二者调名组织的纵向关系是一致的。

2.《杂录》中宫、商、羽三声的第一运、第二运、第六运分别为正宫、大石调、般涉调,在〖图例二〗正是黄钟均的宫、商、羽调。

另外,二十八调中,有五个“高”调——高宫、高大石调、高大石角调、高般涉调和高平调。他们分别是与之同名的正宫、大石调、大石角调、般涉调、正平调,高一运次的调。这与〖图例二〗的情况也是相似的。

看来,宋代调名组织规律在唐末就存在它的原型。而《乐府杂录》的调名组织规律,在宋代与十二律对应表述得更具体了。

四、调名体系的形成

目前已见有许多学者认为,二十八调成立于天宝十三载,本文不再赘述,仅围绕调名体系的形成略说一二。

《唐会要》卷三十三录有天宝十三载太常石刻上的十四调名:

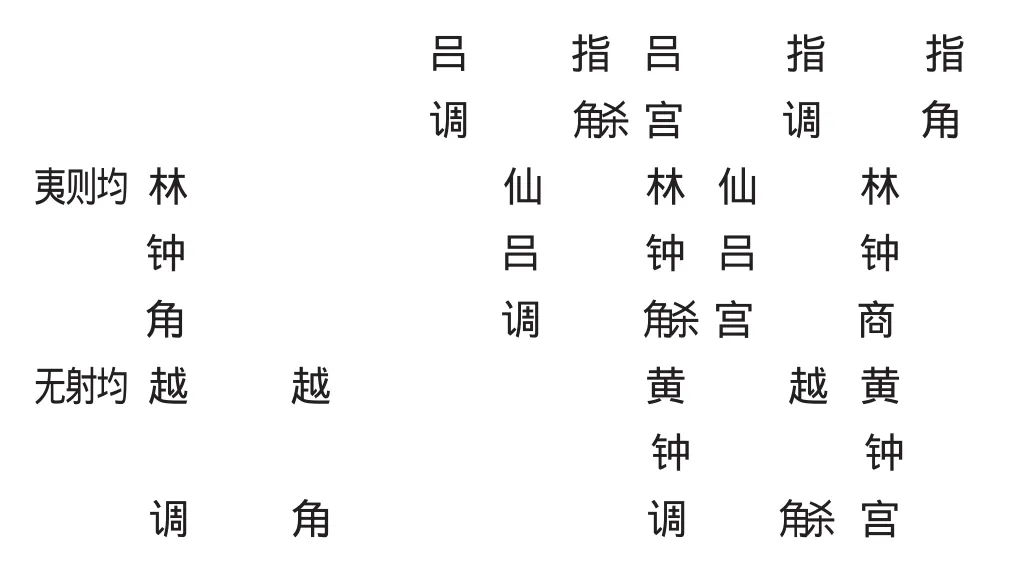

这十四调的律调名是“之调式”称谓,根据此称谓十四调的律调关系列如图例三:

〖图例三〗

将此图例与〖图例二〗比较,首先看同均各调的关系:太簇、林钟两均的宫调与商调间相距二律,商调与羽调间相距六律。这种横向关系与〖图例二〗所示完全相符。另外,纵向关系同样是相符的,其表现是两例中的正宫调与越调,大石调与(正)平调,双调与道(宫)调,小石调与黄钟调等均为同律下的调。

这里仅仅十四调,就能反映出二十八调调名体系的特征。上述比较中唐天宝十三年之后,二十八调的调名组织规律惊人得相似,这恐怕不仅仅是代代原样传载的缘故吧。从以上的分析来看,调名组织的规律肯定不是宋代确定的东西。

《乐府杂录》是目前所见最早记全了二十八调时号的史料,但这并不能说明调名体系由此时成立。其原因有以下几点:

1.天宝十三年太常寺石刻上的十四调所暗示的调名体系就不止有十四调了。

天宝十三年这十四调中,太簇均和林钟均两均宫、商、羽、角四调具全。虽然这两均的角调无时号,但根据它的命名法从宫商羽三调足以判断均与调的关系,即一宫四调(如图例三)。按照这样的调名组织规律,从黄钟宫、中吕商、南吕商等调名可看出,除太簇均、林钟均各四调外,这十四调所暗示的宫调应还有黄钟均、仲吕均、南吕宫各四调。这十四调按其调名组织规律暗示着五宫四调共二十个调的调名体系。这至少可以说明天宝十三年的十四调是远远超出十四调的宫调体系基础上的十四调。

2.《乐府杂录》成书时间大约在唐末昭宗朝乾宁年间(不会早于唐昭宗乾宁一朝[公元894——897年]894年离唐玄宗天宝十三年改乐[公元754]年有140年)。从唐代的历史情况来看,中唐时期天宝十三年以前,二十八调的形成更具有其现实条件与可能。

唐开元、天宝教坊俗乐呈兴盛之势。天宝十三年七月十日太乐署供奉曲名及改诸乐名并“立石刊于太常寺……颁示中外”一事,是唐代俗乐发展顶峰时期的一个重要标志。天宝石刊颁布的第二年(天宝十四年)安史之乱事发,至唐末再无天宝教坊音乐之盛况。晚唐时的《乐府杂录》、《教坊记》、《羯鼓录》,是追记唐开天时期的教坊旧事,所记曲调名与《唐会要》大多相同,而《乐府杂录》中的二十八调的时号与天宝时俗乐的调名极有可能存在渊源关系。“段安节写《乐府杂录》以说明他完全意识到,这是在保存某种即将失去的知识。”(详见黄翔鹏《唐宋社会生活与唐宋遗音》中国音乐学93、3期)与段安节所处的时代相比,天宝十三年更具有二十八调实践和形成理论的历史条件。

3.天宝十三年以后相当长的时期里,这种调名体系仍然沿用。近于唐末的大中年间(公元847年左右),南卓所著的《羯鼓录》诸宫曲“其音主太簇一均”(《羯鼓录》四库艺术丛书《琴史·外十种》979页上海古籍出版社),以太簇宫均为首均,其命名法及所依据的乐律与《唐会要》相同,说明中唐以后相当长的时期仍保持这样的宫调体系。《乐府杂录》是追记开元、天宝时期教坊旧事的,也就是《羯鼓录》成书40多年以后。段安节“以幼少即好音律……亦以闻见数多,稍能记忆”、“以耳目所接,编成《乐府杂录》一卷”。(《乐府杂录·原序》《中国古典戏曲论著集成(一)》第37页)这其中的二十八调的调名,可能是开元、天宝传下来的,有的也可能是当时能听到的旧曲调名。其调名体系至少不会是段安节时代创造的。

从以上几个方面来看,有关二十八调成立于天宝十三年是可信的论说。天宝十三年太常寺石刻十四调,虽然时号不足二十八个,但二十八调宫调体系业已形成。调名不足的原因,可能是由于颁示十四调的目的并不在于表明二十八调的宫调体系问题。所以十四调中的部分时号和另十四调的时号未录。

综上所述,从唐宋之间燕乐二十八调调名及调名与律吕的关系来看,唐至宋间燕乐二十八调有其自身内在的命名规律,其调名反映出燕乐二十八调的宫调体系有其固定的结构模式,这一模式具体表现在调名与律吕的固定的对应关系上。

[1]黄翔鹏.唐燕乐四宫问题的实际意义-杨荫浏《中国古代音乐史稿》学习扎记.

[2]胡均.燕乐二十调调名的来源.民族民间音乐:1988年第1期.

[3]刘恒之.沈括的燕乐二十八调体系问题.民族民间音乐:1986年第2期.

[4]陈应时.燕乐二十八调为何止“七宫”.交响:1986年第3期.

[5]郑祖襄.宋代燕乐调的变迁.交响:1985年第4期.

[6]刘恒之.唐、宋燕乐二十八调宫调体系.交响:1987年第3期.

[7]丁纪园.燕乐二十八调释.黄钟:1993年第4期.

[8]吕建强.燕乐二十八调是四宫还是七宫.中央音乐学院学报:1993年第4期.

[9]童裴.中乐寻源.上海商务印书馆.35年版.

[10]黄翔鹏.唐宋社会生活与唐宋遗音.中国音乐学1993年第3期.

[11](日)岸边成雄.唐代乐曲中西域系统曲名探讨.音乐与民族:1984年第7期.

[12]潘怀素.隋唐燕乐的成立递变和流传.人民音乐1954年第1期

[13]黄翔鹏.中国传统音调的数理逻辑关系问题.中国音乐学:1986年第3期.

[14]谷杰.燕乐二十八调的“角调说”辨析.戏剧之家2009年第8期