3~6岁回、汉族儿童心理理论发展的比较研究

郑 名,马 娥

(1.西北师范大学 西北少数民族教育发展研究中心,甘肃 兰州 730070;2.宁夏大学 教育科学学院,宁夏 银川 750021)

3~6岁回、汉族儿童心理理论发展的比较研究

郑 名1,马 娥2

(1.西北师范大学 西北少数民族教育发展研究中心,甘肃 兰州 730070;2.宁夏大学 教育科学学院,宁夏 银川 750021)

采用经典“错误信念”任务,以181名回族幼儿、174名汉族幼儿为被试,探讨了不同文化背景下回、汉儿童心理理论发展的异同。研究发现:回、汉幼儿心理理论发展不存在显著性差异。回、汉幼儿的心理理论均随着年龄的增长而提高,总体上呈同步发展趋势,但回族幼儿心理理论发展速度要低于汉族幼儿;散居幼儿心理理论的发展速度低于在园幼儿;回族散居女童的心理理论发展速度缓慢。大力发展民族地区幼儿教育,重视民族女童教育是促进幼儿心理理论能力发展的重要途径。

回族;汉族;幼儿;心理理论;比较研究

一、前言

心理理论 (theory of mind,ToM)的研究最早起源于Premadk和Woodrull对黑猩猩认知能力的研究,它是指个体对他人和自己心理状态及其与他人行为关系的推理或认知。[1]个体拥有心理理论,意味着个体将自身及其他个体的行为的归因为心理状态的能力,并由此产生的对行为原因的推论组成一个理论系统。心理理论在个体的社会认知、社会行为、个体之间的理解与社会交往方面起着重要的作用。儿童获得心理理论有助于儿童确切地预测他人的认知和情感状态,操作和控制日常的社会生活环境,成为儿童生存于社会应具备的最基本内容。因此,研究儿童心理理论的发展规律和特点,不仅成为继皮亚杰的认知发展和元认知研究之后又一个研究儿童心理表征和认知发展的角度和范式,也成为儿童教育工作者关注的焦点。

一般认为,儿童在4~5岁时就获得了“心理理论”能力,其标志是成功地完成“错误信念”任务。但是人种志的研究发现,不同文化环境中儿童心理理论的获得与发展有其共同之处,也有相异之处。[2]文化因素是影响儿童心理理论发展的重要变量。Lillard的社会文化结构论指出,在不同的文化背景下儿童对心理状态的认识不同。Bartsch和Wellman(1995)则认为儿童理解心理状态的能力是一致的,但在不同文化背景下,个体由于受文化背景、风俗习惯、语言和生活习惯等的影响,他们对心理状态的存在及其作用的认识和表达方式是不同的。因此,要想得出儿童心理理论的普适性结论,还需要大量跨文化的研究。

我国是一个统一的多民族国家,其中回族是一个具有独特的形成发展历史和文化表征的人们共同体。长期以来,回族人民“大分散、小聚居”的居住特点,决定了回族人一方面对伊斯兰教的宗教信仰成为维系民族感情,统一人们行为的精神纽带,并成为构成回族心理文化的主体;另一方面,回族文化同处于中华文化的大背景下,外在文化的影响成为文化——心理结构内在的催化剂,使回族文化呈现出回汉融合的民族特征。在这样一种文化背景下,回族幼儿的心理理论发展是否表现出特定文化下的特异性,回、汉幼儿心理理论是否存在差异性,需要我们做深入的探索。因此,考察回、汉幼儿心理理论发展状况,不但可以检验、丰富和创新儿童心理理论,而且可以为促进少数民族地区儿童心理理论的发展提供心理学依据。

二、研究方法

(一)被试

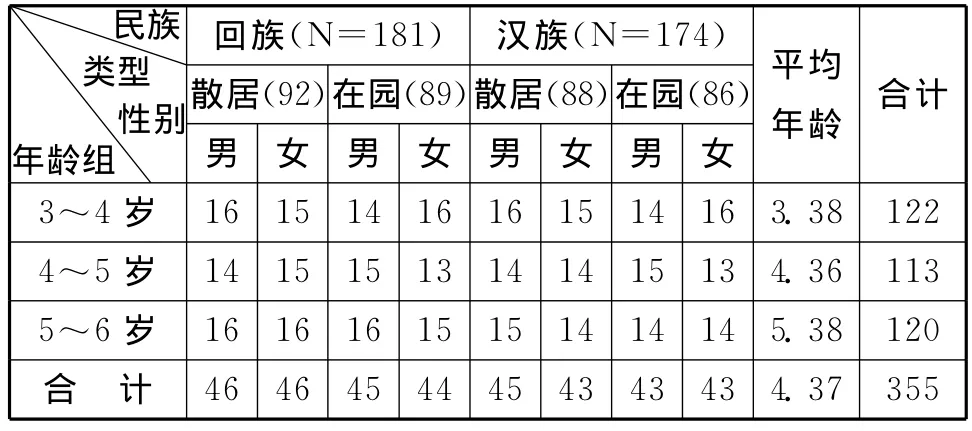

本研究在甘肃、宁夏回族自治区选取回民幼儿园3~6岁回族幼儿89名,汉族幼儿园3~6岁汉族幼儿86名;选取回族聚集区散居回族幼儿92名,汉族聚集区散居汉族幼儿88名,总计355名幼儿作为被试。被试的具体分布状态见表1。

表1 被试的分布状况

(二)研究工具

Wimmer和Perner率先采用“错误信念”(false belief)研究了儿童的心理理论,它包括意外地点任务 (unexpected location task)和意外内容任务 (unexpected content task)。[3]此后的研究也主要围绕着儿童在两个经典心理理论测验中的表现展开的。本研究则根据幼儿的生活经验对测试中的人物名称与测试材料进行了改编,以保证幼儿的理解。

(三)测验程序

实验地点在一间相对安静的房子里,在桌子上摆放道具并用语言和动作讲述测验内容和问题,先进行意外转移任务,接着进行意外内容任务,每个被试大约用时10分钟。主试严格按照实验程序测试,每个问题最多向被试重复3遍,但不给被试问题以外的任何提示,被试的回答可以是语言,也可以是动作 (如用手指),答案用统一的表格记录。

(四)计分方法

意外地点任务和意外内容任务的得分之和是被试的心理理论任务测验的得分,总分在0~4分,满分为4分。两个测验任务的错误信念问题得分之和,是被试错误信念的得分,总分在0~2分之间,满分为2分。

对本次测验所获得的数据采用社会科学统计软件 (SPSS10.0)进行处理。

三、结果与分析

为了解3~6岁回族和汉族儿童心理理论发展的总体水平,我们以355名被试的心理理论任务成绩为因变量,年龄、性别、民族、类型 (在园或散居)为自变量,对回、汉幼儿心理理论任务上的表现进行方差分析。结果表明:回族与汉族幼儿在心理理论任务上的表现不存在显著性差异 (p>0.05);散居幼儿和在园幼儿在心理理论任务上的表现存在显著性差异 (p<0.05);幼儿在心理理论任务上的性别主效应不显著 (p>0.05),但性别、民族与类型之间的交互作用显著 (p<0.05)。

表2 民族、性别、类型和年龄组的组间效应检验

(一)3~6岁回、汉族幼儿心理理论发展的比较

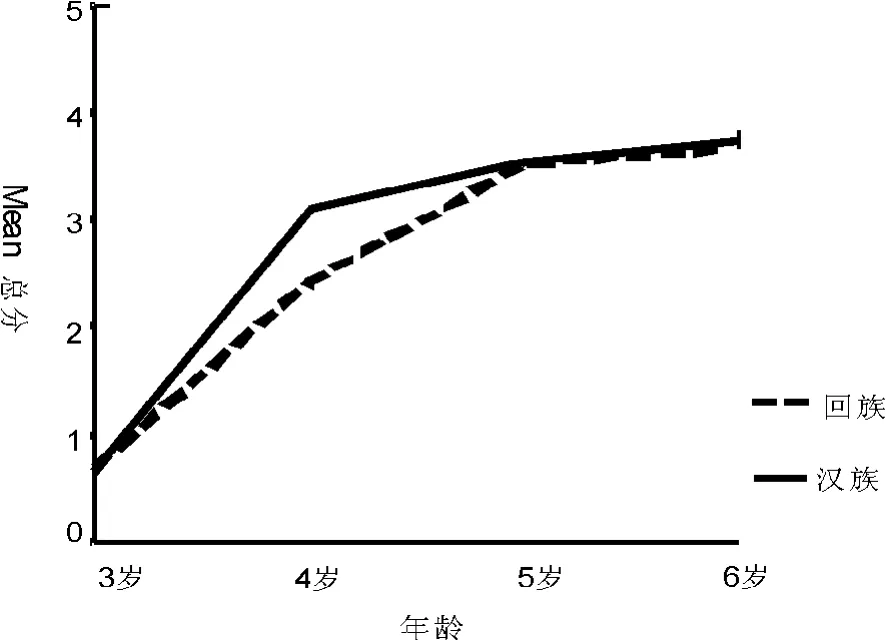

为比较回族与汉族幼儿心理理论的发展情况,本研究将不同年龄阶段回、汉幼儿在心理理论任务上的平均得分绘制出年龄趋势图,详见图1。

图1 3~6岁回、汉幼儿心理理论发展趋势图

研究发现,无论是回族幼儿还是汉族幼儿,其心理理论成绩均随着年龄的提高而逐步增长的,呈现出同步发展的趋势。回族幼儿在5岁前心理理论发展速度要低于汉族幼儿,但二者间不存在显著性差异。5岁以后回、汉幼儿的心理理论几乎是同步发展。4岁是汉族幼儿心理理论发展的一个明显转折期,4岁以前汉族幼儿心理理论能力迅速发展,4岁以后发展速度有所减缓。而回族幼儿在3~5岁之间一直保持平稳上升趋势,5岁以后速度明显减弱。

(二)散居幼儿与在园幼儿心理理论发展的比较

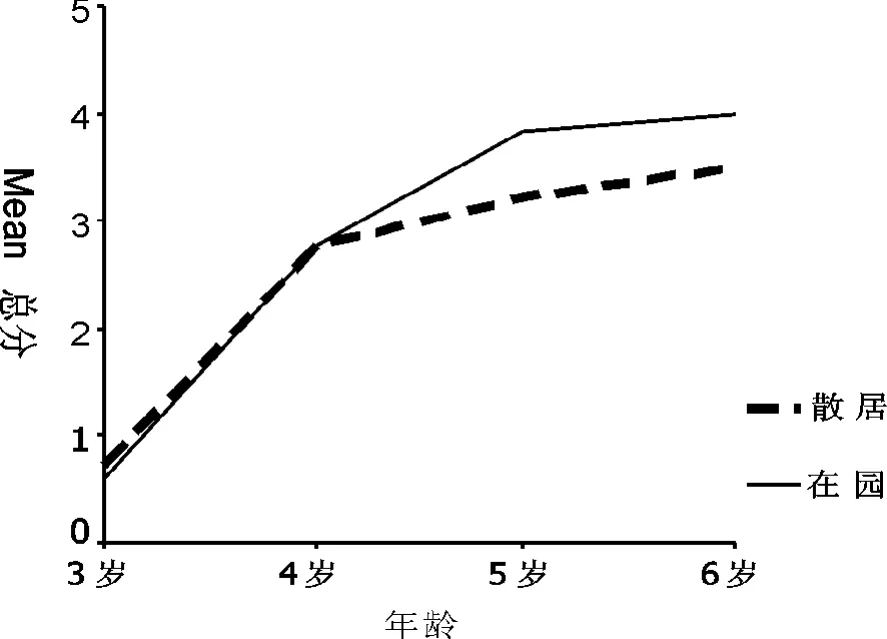

为了考察散居幼儿与在园幼儿的心理理论成绩是否存在差异,以揭示出幼儿园教育在幼儿心理理论发展中的作用,我们对180名散居幼儿和175名在园幼儿的心理理论发展进行了比较 (见图2)。

研究结果显示,无论是散居幼儿还是在园幼儿其心理理论均在4岁时出现了转折。4岁之前,散居幼儿与在园幼儿心理理论没有明显的差异,均呈现出快速发展趋势。4岁以后,在园幼儿的心理理论继续快速发展,而散居幼儿心理理论的发展速度在明显减缓,且始终未能赶上在园幼儿的水平。

图2 3~6岁散居幼儿与在园幼儿心理理论发展趋势图

(三)3~6岁回族与汉族幼儿心理理论发展的性别比较

根据表1的结果,幼儿在心理理论任务上的性别主效应不显著 (p>0.05),这与以往研究结论一致。[4]但散居幼儿与在园幼儿的差异显著 (p<0.05),性别、民族与类型之间的交互作用显著 (p<0.05)。也就是说不同类型,不同民族、不同性别的幼儿,其心理理论能力的发展存在差异。

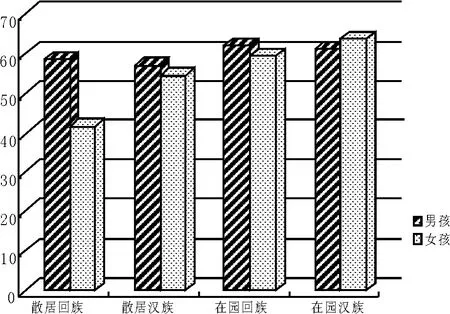

在对不同性别的回、汉散居幼儿与在园幼儿心理理论任务的通过率进一步的分析发现,回族散居女童心理理论发展的速度是最慢的,通过率仅为41.74%,与回族散居男孩的58.96%相比,差距较为明显。其他三组被试的心理理论任务通过率均超过了50%,女孩的成绩与男孩的成绩相差无几,在园汉族女孩的成绩 (63.95)甚至要好于男孩的成绩 (61.22),但差异不明显。详见表3、图3。

表3 不同性别回汉幼儿心理理论任务的通过率 (%)

图3 不同性别回汉幼儿心理理论任务通过率比较图

四、讨论与分析

(一)文化背景:回族与汉族幼儿心理理论同步发展的主要因素

研究结果表明,生活在同样文化环境中的回族与汉族幼儿,虽然回族幼儿比汉族幼儿心理理论发展稍显缓慢,但总体上呈同步发展趋势。这一现象说明,民族异同对儿童“心理理论”的发展不是起主要作用,而文化背景才是影响儿童“心理理论”发展的主要因素。

回族在中国形成和发展的历史过程有其特殊性,族源的多元化、回族先民活动的流动性等方面的特点决定了回族不会固守于某一地域,而是适应环境以及不同时代政治、经济等方面的需要,散居于中华大地。这种“大分散、小聚集”居住格局,决定了回民族要与周围的环境相适应并与之融为一体。由于汉文化在许多方面占据绝对优势,且本身具有强大的凝聚力和吸引力,使得汉文化成为回族形成发展过程中文化认同的重要内容。这种认同加强了回族与主流文化的密切联系,使得回族与汉族幼儿的生活环境的差异性在减小。在民族融合的过程中,回族幼儿的着装、名字及使用的语言,都呈现出与汉族趋近的趋势。因此,这种高度相似的生活环境与文化背景为回族和汉族幼儿心理理论发展奠定了共同的文化基础。

另外,共同使用汉语也是促进回族和汉族幼儿心理理论同步发展的重要因素。有研究表明,语言发展在心理理论发展中起着基础作用,它为幼儿提供了诸如句法或语义理解的认知资源,他们有助于儿童对“错误信念”的理解。[5]虽然回族先民使用过阿拉伯语、波斯语及突厥语等诸多语言,但当回族作为一个民族共同体形成的时候,使用汉语就是回族的一个重要特征。[6](P35)因此,许多回族幼儿无论是在家庭中,还是幼儿园中,都与汉族幼儿一样使用汉语,他们在描述、解释、推测他人心理以及行为结果时就具有了相同的认知资源。

(二)幼儿园教育缺失:散居幼儿心理理论发展速度低下的直接因素

无论是汉族幼儿还是回族幼儿,散居幼儿的心理理论水平均低于在园幼儿,说明幼儿园教育及其所提供的同伴交往机会,成为影响幼儿心理理论水平的重要途径。幼儿园以游戏为基本活动,而以“假装”、“想像”为特点的角色扮演游戏又是幼儿最喜爱、最常进行的游戏。在角色游戏中,幼儿用身边的玩具与材料替代假想中的物品,通过扮演不同的角色来对不同人物的心理状态进行表征,儿童参与假装游戏的经验有助于儿童理解心理和现实的区别。[7]另一方面,角色游戏大多以同伴合作的方式进行的。Watson(1999)研究发现,儿童与同伴之间交往的频次高、时间多有利于儿童心理理论的获得和进一步的发展。Slaughter等人在研究中也发现,受欢迎儿童比受拒绝儿童能更好的理解他人的心理状态。

反观散居儿童,其交往的对象数量有限且主要指向家人 (以成年家庭成员为主),这种交往性质有利于儿童习得知识、掌握规范,但却无法取代儿童之间以平等、互惠为特征的交往性质。其交往活动无论是从质量上还是数量上来讲,都与幼儿园儿童存在显著差异。散居幼儿的活动大多是无目的、无计划的自发性活动,缺乏有目的、有计划的教育指导,使得散居幼儿的心理理论发展明显低于在园幼儿。

(三)宗教戒律与传统习俗:回族散居女童心理理论发展缓慢的潜在因素

在西北农村的回族聚居区,穆斯林女性深受宗教戒律及传统习俗的束缚,也受到伊斯兰妇女观影响下妇女现实活动及回族早婚习俗的影响。《古兰经》规定:“男人是维护妇女的,因为真主使他们比她们更优越,又因为他们所费的财产。”[8](P84) 《古兰经》还规定,在作证和财产继承方面,“一个男子得两个女子的分子”[8](P77);在婚姻和家庭中,男女的不平等地位则表现得更为明显——“解除婚约、离婚、妇女再嫁都由男子决定”[8](P558)等等。按照伊斯兰教规,女孩子到了9岁以后,就不能抛头露面,不能接触生人,“女子不见外男”成为许多家长教育女儿的一条家训,回族女孩被父母要求戴头巾、诵经文,不鼓励、甚至限制女孩的教育与交往。穆斯林反对男女同校与现代学校教育模式相冲突,对女童教育起了消极影响。

在这种观念影响下,必然导致父母形成以男孩为重的性别期望观与教养模式。通常父亲对男孩的要求更为严格,更注重通过强化、约束等方式发展男孩自主能力和独立性,鼓励男孩积极参与社会交往,注重增强男孩的成就意识。对于女孩成长最为关心的是形成女性温柔贤良的美德以及料理家庭生活的能力。女孩胆怯、拘谨、不自信的性格品质被强化与鼓励,属于孩子的游戏活动也被剥夺了。这种状况不仅影响了回族女童心理理论能力的发展,也直接或间接地影响了回族女童的全面发展。

五、结论

1.回族与汉族幼儿的心理理论均随年龄的增长而提高,总体上呈现出同步发展趋势。但5岁前回族幼儿心理理论发展速度要低于汉族幼儿,二者不存在显著性差异。

2.散居幼儿心理理论的发展速度低于在园幼儿。

3.回族散居女童的心理理论发展速度缓慢。

4.大力发展民族地区幼儿园教育,重视女童教育是促进民族幼儿心理理论发展的重要因素。

[1] Astington, J., Hamis, P. ﹠ Olsin, D.Developnent theories of mind.New York:Wiley.1988.[2] Flavell J H.cognitive development:chilren's Knowledge about the mind.Animal Review Psychology,1999,50:21-45.

[3] Wimmer.H.&J.Perner.Beliefs about beliefs:Representions and constraining function of w rong beliefs in young children's understanding of deception.Cogniton,1983,(13):103-128.

[4] 王益文,张文新.3~6岁儿童“心理理论”的发展[J].心理发展与教育,2002,(1):11.

[5] 崔云,李红.语言与儿童心理理论关系的一种新观点 [J].心理与行为研究,2005,(3):76.

[6] 杨圣敏,丁宏.中国民族志 [M].北京:中央民族大学出版社,2003.

[7] Taylor M,B.S.Cartwright,S.M.Carlson.(1993).“adevelopmental investigation of children's imagznary companions.”Developmental Psychology,29,276-285.

[8] 古兰经 [M].麦地那:法赫德国王古兰经印制厂,伊历,1407.

A Comparative Study on Development ToM of 3to 6Years Old Hui and Han Children

ZHENG Ming1,MA E2

(1.The Research Center for Educational Development of Minorities,Northwest Normal University,Lanzhou,Gansu,730070,PRC;2.College of Education Science,Ningxia University,Yinchuan,Ningxia,750021,PRC)

The article used Classic false belief task,take 181Hui children and 174Han children as subject to review Hui and Han children's different mind in different culture background.The study found:there are no significant differences about ToM between Hui and Han.Hui and Han children's ToM enhanced along with the growth of the age,the whole trend is ascendant synchronously,but Hui children's mind are slower;the children in kindergarten develops better than Diaspora.Hui girls'mind develops slowly.The Diaspora develops more slowly than the kindergarten's children.Hui girls who are not in kindergarten develop slowly.To vigorously develop preschool education in minority areas,pay attention to girls'education in these areas is important ways that promote psychology theory ability development.

Hui nationality;Han nationality;children;ToM;comparative study

G 61

A

1674-5779(2010)06-0068-05

(责任编辑 陈育/校对 云月)

2010-11-10

全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题 (DMA070063)资助

郑名 (1962—),女,江苏人,西北师范大学教授,主要从事学前教育研究