西南民族共生教育中的生态伦理及其价值

蒋立松,吴红荣

(西南大学 西南民族教育与心理研究中心,重庆 400715)

西南民族共生教育中的生态伦理及其价值

蒋立松,吴红荣

(西南大学 西南民族教育与心理研究中心,重庆 400715)

西南民族共生教育是在西南民族教育中处理、协调人与自然、人与人、人与社会关系的实践。自然与人文的互融和谐是共生教育的生态伦理。走向多元共生的教育是未来教育发展的应有之路。

共生教育;生态伦理;民族教育

“共生教育”是西南民族教育实践中的核心内容。美国教育学家巴格莱认为,教育是“传递人类积累的知识中具有永久不朽价值的那部分的过程。”[1](P37)中国西南各民族在其漫长的演进历程中创造、积累了丰富的知识,这些知识在其文化的传承过程中以民族教育的形式得以筛选、凝练,其具有永久不朽价值的部分是“共生价值”的形成。换言之,在西南民族教育的过程中,“共生”的观念、实践在西南民族教育中居于核心地位,这种观念与教育实践渗透至西南民族教育的形式与内容之中。

一、共生教育的内涵

西南民族的共生教育是指内蕴于西南各民族教育中的处理及协调人与自然、人与人关系的观念和实践。共生,就其本质而言,强调的是一切生命形式的相互依存和共同发展。《易经》说“生生之谓易”,承认了事物发展、变化的基础是让一切生命有其生存的机会。人的发展总是在两个基本的维度上展开的:自然空间和社会文化空间。因此,人与自然、人与社会的相互关系如何,便内在地规定了人的发展的方向和特征。西南民族地区所处的自然与社会文化空间内涵丰富、类型多样,故而在西南民族的演进历程中生成了用以协调人与自然、人与社会的文化传统。西南民族教育也正是在这两个基本的维度上形成了自身的教育实践传统,并以此构建起人与自然、与文化的共生关系。张诗亚教授通过对于“共生教育”、“和谐教育”、“绿色教育”等问题的长期思考,在自然与人文两个维度上解释共生教育的内涵:一是人类自身的生长同它外部世界的良性发展形成的共生互补系统;一是在与其他民族、其它文化相处以及对待自己的文化和现代化发展这些问题中形成的文化共生。并进而指出以共生教育解决自然与文化两个共生的问题的意义:“这两个问题解决好了,我们就能解决我们的教育基本立场,就不是简单的贯彻、推广和利用教育自上而下的外来的学校制度,而是能够把当地的自然与人文的东西融合成一个很好的培养基去培养和发展贫困地区的教育。”[2]

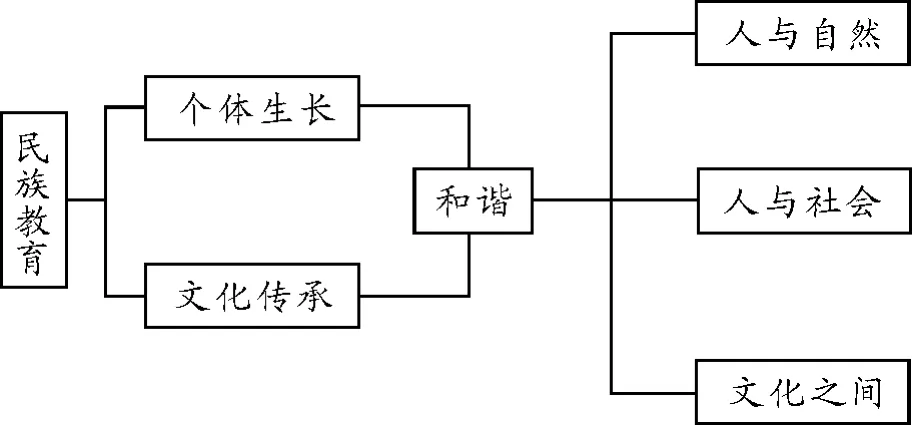

共生教育之所以构成西南民族教育的核心,是由于民族教育所面对的自然与人文系统的特征所决定的。就个体的生长而言,民族教育是民族成员个体实现濡化和社会化的手段,就民族群体而言,教育是实现文化传承和群体延续的重要途径。不管怎样,教育对个体的型塑和文化的传承,其功能都是在特定的自然与人文环境中得以实现的。因此,民族教育所要解决的便是如何处理和协调人在这种环境中的各种关系问题。在解决人与自然关系问题上,西南民族从长期与自然相处的实践中培育了与自然和谐相处之道,而在解决多元文化中本文化与它文化的关系上,西南民族也培育了和而不同的文化观念。西南民族的共生教育便是一种和谐的教育,它所努力建构的,便是在人的发展过程中以和谐为核心的人与其外部自然与人文空间的共生关系,如下图:

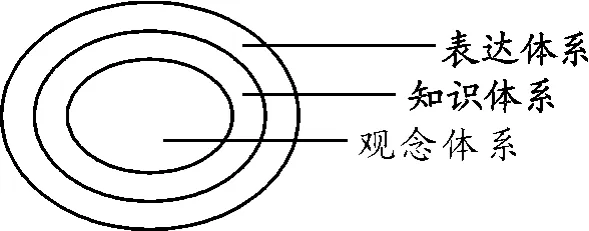

在围绕上述三个维度的共生关系上,西南民族教育有着十分丰富的内涵。笔者认为,这些教育内涵可以划分为观念体系、知识体系和表达体系三个部分。这三个部分密不可分,观念体系是共生教育的基础,知识体系是共生教育的具体内容,表达体系则是共生教育的表现形式,三者之间形成了一个类似同心圆的结构,如下图。对于共生教育的理解,应当同时在这三个部分寻求其意义的阐释。

这一同心圆结构与共生教育的三个基本维度相互对应,构成了西南民族共生教育的基本模式,如下图:

表1 西南民族共生教育纬度及层次

笔者将西南民族教育的共生内涵尝试表述为在人与自然关系上的互渗与共融;在人与社会关系上的同一;在不同文化之间关系上的和而不同。

二、共生教育中的生态伦理

生态伦理关乎人与自然关系的观念、准则、规范。自然系统与人文系统不是截然二分的互相对立的两个系统。一方面,文化是在特定的自然空间中生成的,另一方面,人的活动、对于自然的改造、利用,又使得自然系统深深地烙上了文化的印记。二者之间的这种相互作用、影响的关系是影响人类文化走向、特征的最根本的因素。

自然与人文的互渗、共融,是西南民族教育观念体系的显著特征。这种观念将自然赋予人性或神性,从而在人与自然的关系中注入大量的情感、价值。这在西南民族的宗教教育中表现得尤为突出。卡西尔在 《人论》中指出,“原始人绝不缺乏把握事物的经验区别的能力,但是在他关于自然与生命的概念中,所有这些区别都被一种更强烈的情感湮没了:他深深地相信,有一种基本的不可磨灭的生命一体化沟通了多种形形色色的个别生命形式。原始人并不认为自己处在自然等级中一个独一无二的特权地位上。所有生命形式都有亲族关系似乎是神话思维的一个普遍预设。”[3](P115)我们当然不能将西南民族等同于所谓“原始人”,但是,西南民族教育中所具有的这种特性却在很大程度上保持了人类教育的原初状态。正是以这种观念为基础,西南民族形成了自己独特的自然观、生死观、人生观、道德观等等,并通过西南民族的科技教育、生命教育、生活教育、道德教育等等具体内容渗透至西南民族教育的各个环节之中,进而在个体生命的生长过程中融入了这些传统观念。

这种观念外化为西南民族教育中的具体的知识体系。西南民族教育的共生知识体系是上述同心圆结构中的中间层。共生的知识体系是一个庞杂的在实践中生成的知识系统。按内容划分,这些知识包括了宗教知识、科技知识、生产知识、社会知识、历史知识等等。正是这些知识所构成的体系支撑了西南民族的共生教育形态,在学校教育诞生之前的漫长历史中,它们构成了西南民族教育的全部内容。这些知识很好地涵盖了共生教育的三个维度。在自然与人文的关系轴上,西南民族教育的共生知识体系蕴含了西南民族对自然系统的深刻认知。

西南民族教育的共生知识体系来源于共生的文化实践,其最大的特点是知识边界的模糊性。与学校教育对于学科的精细化和分科不同,西南民族共生教育所呈现出来的是一个包含了各种内容的整体,它是一种综合性的知识,而非单纯的学科分类。在这样一种知识体系中,工具性的知识 (例如各种具有实际用途的生产知识)与价值性的知识(例如各种的精神信仰、观念等)同时存在于一个特定的具体知识当中。例如,景颇族主要生活在云南海拔1500米至2000米之间的山地,传统上景颇族的刀耕火种经济是对于自然系统的有效的文化调适。在景颇族传统的刀耕火种知识体系中,工具性的具有实用价值的知识与价值性的知识同时存在。在金竹寨,景颇族的抛荒休闲地内1~5年内是禁止砍伐幼树的。因为砍掉幼树,杂草害虫会迅速孳生,导致地力下降,影响森林再生,增加水土流失。而当地景颇族森林保护的知识同时也融入了大量对于山神的信仰,因此,寨子里谁砍伐了休闲地里的幼树,是要受重罚的。惩罚的方式是,砍了10棵以内的幼树,就得杀猪杀鸡祭献山鬼;若砍伐了一片幼林,就得杀牛祭献森林神。[4]因此,我们可以看到,在景颇族的传统教育中,由一系列的农业生产知识和一系列的宗教信仰共同构成的知识系统是无法分割的。再如,都柳江流域是侗族传统的重要聚居地,属于低纬度低海拔地区,河网密布,鱼类资源丰富。故都柳江畔的侗族围绕捕鱼形成了十分丰富的知识、技术,与宗教信仰。据统计,都柳江流域侗族传统的捕鱼技术大约有15种,并在捕鱼过程中特别注意到了对于鱼类资源的保护。例如,传统上结麻为网,网眼大,其好处在于小鱼可顺利逃脱。[5]同样,在其民间信仰中,对于小鱼和产卵期的母鱼有着诸多的捕捞禁忌。如此的结果是形成了一套人与自然资源的共生关系。

类似的共生关系在西南民族的传统文化形态中大量存在,作为一种知识体系,共生所涉及到的知识内涵极为丰富。南部侗族许多地区,种植糯稻是其传统的生计方式。在J村,其目前还在使用的糯稻品种竟多达16种。①南部侗族糯稻的培育、种植,其好处在于:(1)多品种共生、高芒,便于防治病虫害;(2)糯稻的高油脂含量能保证植物油的摄取,从而尽量减少了油菜的种植面积;(3)林地得以增加、保持。因此,这种生计方式是对于土地资源的一种综合利用,所形成的是一种与自然共生而非掠夺的关系。

西南民族共生的观念与知识透过特定表达方式表现出来。特定的表达体系是西南民族共生教育的外显层。正是通过对于不同的表达方式的意义阐释,我们才能理解西南民族共生教育的知识和观念,从另一个角度看,也正是透过不同的表达方式,西南民族教育中的共生知识和观念才得以传承。笔者在这里使用“表达体系”而不用“表现形式”,主要考虑的是“表达”更能体现西南民族教育的“主位”立场。对于西南民族教育的理解,必须基于一种主位的立场,才能够充分阐释和理解内蕴于其中的教育意义。

共生是西南民族教育的重要内容,不同的民族对于共生有着自己的表达方式,以整体观之,西南民族共生知识的表达方式具有多样性的特征。在西南民族的神话传说、史诗、古歌,以及日常生活中的禁忌、仪式、习俗等众多文化事项中,共生教育的内容几乎无所不在。共生成为了西南民族教育的普遍内容。

例如,彝族著名古歌 《勒俄特依》中将人类与世间万物都看成是“雪族的子孙”。在雪族的子孙中,分为有血的六种与无血的六种,无血的六种化为不同的植物,有血的六种化为不同的动物,人类属于有血的六种之一,见表2:

表2 彝族 《勒俄特依》中人与动植物的共生关系

这一分类的特点在于,人只不过是所有动植物构成的生命体中的一部分,它不涉及类别中的高低秩序。因此,它所表达的观念是人与自然之间的共生关系。正是在这样的关系结构中,自然可以人化或神话,人、神也可以自然化。概言之,自然与人文的关系可以相互转化、渗透。这是最为根本的共生理念,这种共生理念被包裹在其由古歌、史诗、宗教仪式、禁忌等等所构成的表达体系中。

二、共生教育的价值

走向多元共生的教育是未来教育发展的应有之路。如果我们接受教育的目的在于促进人的全面发展这一说法的话,那么,教育应至少有三个基本的面向:自然、社会、文化。换言之,教育应当培育与天地共生、与社会共融、懂得与不同文化和谐相处的人。人本是天地系统中平等众生中的一员,与天地、与社会、与不同文化和谐共存是人类安身立命之本。教育是链接人与这三者之间的最重要的手段,以此建立起的共生和谐系统是教育对人类的最大贡献。但是,当今世界,人们在享受现代科技和经济发展所带来的成果的同时,却也在自然与人文两个方面不断破坏着自身的共生和谐系统,面临了一个“有限时代的到来”。意识到人类社会的发展处在一个瓶颈并不是危言耸听:唯科学主义的盛行、工具主义的滥用所导致的后果是破坏了人类生存的共生系统。

首先是人与自然的对立。人不再是作为天地共生系统中平等众生的一员而存在,而是企图以征服者和开拓者的姿态凌驾于自然之上。其有目共睹的副作用使得有识之士意识到“本世纪我们所面临的问题是:为了人类及承载人类的生物圈,人类应该以一种怎样的最佳的方式从过去的破坏地球转到可持续发展的文明上来?”[6](PP.39-40)据有关资料表明,1950年,地球上森林的面积为5000万平方千米,接近地球表面无冰陆地面积的40%,现在,森林的覆盖面积只有3400万平方千米,而且还在继续萎缩。1980-1990年期间,南美各个国家热带雨林减少的速度平均为每年1%以上。有专家预测,如果不采取有效的保护措施,到2030年,地球上至少有20%的动植物种将会灭绝或是达到灭绝的边缘,到21世纪末,将会达到50%。[6](P76,P77,P123)

其次是文化传承的中断与变异、多样性的丧失。文化多样的危机和生物多样性的危机同样严重,或者,毋宁说,生物多样性危机的背后推力是文化多样性的丧失。以语言为例,目前世界上大约还有6000多种语言,中国有120种,照目前的情势,中国120种语言中的20种左右,即近17%的语言将在未来20~50年间完全消失,许多语言已成为濒危语言。②语言的消失是文化消失具有决定意义的一步。文化同质化的倾向在过去100多年的时间内以加速度的形式吞噬、消解人类社会数千年所积累的文化多样性的成果。遗憾的是,这种同质化并不是建立在多元基础上的经过充分整合以后而产生的新基质,而是表现为以某一种文化为模板,全面覆盖其它文化的倾向。在对待文化多样性的态度上,社会科学领域历来存在两种对立的观点:同化主义与多元主义。同化论者认为:“现代自然科学确立了一个统一的经济生产可能性范围,技术能使财富无限地积累,并因此满足了人类欲望无休止的膨胀。这个过程使所有人类,不论其历史渊源或文化传统,都必然走上一条不可逆转的同质化道路”。[7](P5)而多元论者则始终怀着一种深切的人文忧思。列维·斯特劳斯曾反思西方文明给人类文明带来的破坏:西方文明为了自身的秩序与谐和,“却不得不排泄出一大堆有毒的副产品,目前正在污染毒害整个地球。我们在世界各地旅行,最先看到的是我们自己的垃圾,丢掷在人类的颜面上”。[8](P30)

人类自己制造的生态与文化双重危机迫使人类不断反思自身。在社会科学领域,这种反思被纳入到“现代性反思”在总标题下,并首先来自西方文明内部。一切与现代性有关的问题,从环境问题到技术主义,从殖民遭遇到世界体系,从民族主义到种族屠杀,都在这一总标题下得到了前所未有的反思。例如,齐格蒙·鲍曼指出,纳粹德国的种族灭绝政策这种从极端的理性走向极端的非理性、从极端的文明走向极端的野蛮行为,看起来悖谬,实则有着逻辑的必然。“种族主义确实是与现代性的世界观和实践活动相共鸣的”,“反犹主义的灭绝计划应该被看做是一个不折不扣的现代现象;也就是说,是只有在现代性的发达国家才可能发生的事情”,现代性将种族主义包装成了“一项社会工程”。[9](P92,P93)所有危机的症结是人的问题,是人在其发展中的问题。高度发达的工业文明在不断生产、复制其物质产品和消费的同时也不断按照其标准生产、复制人类本身。这使得人本身所应具有的多向度的主体性属性不断异化为简单化、模式化和愈发单向度。因而,人类社会所面临的诸多问题,归根到底是教育的问题。“教育在按照现代化的要求使一个人走向专业化的同时失去了价值理性,在按照统一规格和标准掌握分科的确定性知识的同时,个体本有可能得到发挥的潜能和创造性品质丧失殆尽”。[10]于是,教育愈是发达,则离其应有之义似乎愈远。教育不断地普及,渗透在社会生活的每一个角落,但又在人们最需要它的时候总是缺位。这种看似的悖论丝毫没有贬损教育的存在及其价值的意思。而是说,教育在面对当代社会的危机及未来发展的挑战时,自身应有一个调整和转型,回归教育应有之道。

回归教育之道,世界如此,西南亦然。西南少数民族传统教育的研究,为回归教育之道提供了可资借鉴的个案。中国的西南地区民族众多,支系复杂,其自然与人文的多样性在世界上恐怕也无出其右者。生成于其中的西南少数民族传统多元共生教育系统不仅是对于其所处自然与人文系统的适应性反映,它更通过自身的教育实践建立了西南各民族与天地、与社会、与不同文化之间的联系,并将这种教育成果内化为西南各民族日常的物质文化、制度文化和精神文化之中,进而确立了人在整个天地系统中的位置。从而,西南少数民族传统教育的这种多元共生模式不仅具有学理上的意义,也对构建未来西南民族教育的体系提供了极有价值的参照。进而言之,西南的研究,也不仅仅具有西南的意义,它更具有广泛的世界意义。

[注 释]

① 笔者统计,2009年3月,占里。

② 濒危语言一般指少年儿童已不再使用、将在一两代人之内消失的语言。本处资料引自李锦芳等:《西南地区濒危语言调查研究》,11页,北京:中央民族大学出版社,2006年。

[1] 巴格莱.教育与新人 [M].袁桂林译.北京:人民教育出版社,2005.

[2] 张诗亚.共生教育论:西部农村贫困地区教育发展的新思路 [J].当代教育与文化,2009,(1).

[3] 恩斯特·卡西尔.人论 [M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,2004.

[4] 石锐.景颇族刀耕火种文化的变迁 [C]//尹绍亭,秋道智.人类学生态环境史研究.北京:中国社会科学出版社,2006.

[5] 潘永荣.都柳江畔侗族传统捕鱼技术与方法[C]//贵州省民族研究所.贵州民族调查 (卷十六).1998.

[6] 爱德华·威尔逊.生命的未来 [M].陈家宽,李博,杨凤辉,校译.上海:世纪出版集团、上海人民出版社,2005.

[7] 弗朗西斯·福山.历史的终结及其最后之人 [M].黄胜强,许铭原,译.北京:中国社会科学出版社,2003.

[8] 列维·斯特劳斯.忧郁的热带 [M].王志明,译.北京:三联书店,2000.

[9] 齐格蒙·鲍曼.现代性与大屠杀 [M].杨渝东,史建华,译.南京:译林出版社,2002.

[10] 倪胜利.大德曰生——教育世界的生命原理 [M].桂林:广西师范大学出版社,2006.

The Ecology Ethic and its Value of Southwest Nationality Intergrowth Education

JIANG Li-song,WU Hong-rong

(The Research Center for Education and Psychology of Southwestern Ethnic,Southwest University,Chongqing,400715,PRC)

Southwest minority intergrowth education is practice which deals and harmonizes relation between human and nature,the person and the person,the person and society.The ecology ethics of intergrowth education lies in nature and humanities'harmoniously.The education toward a multiintergrowth is a gateway to the future.

intergrowth education;ecology ethics;minority education

G 759.27

A

1674-5779(2010)06-0046-05

(责任编辑 苏二利/校对 舒澍)

2010-11-13

教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“民族地区教育优先发展研究”(08JZD0027)阶段性成果

蒋立松 (1967—),男,贵州贵阳人,博士,副教授,西南大学西南民族教育与心理研究中心专职科研人员,主要从事民族学、民族教育学研究