分权体制下地方政府公共服务供给能力的区域差距分析

官 永 彬

(重庆师范大学 旅游学院,重庆 400047)

分权体制下地方政府公共服务供给能力的区域差距分析

官 永 彬

(重庆师范大学 旅游学院,重庆 400047)

改革开放以来,与经济体制逐渐由计划经济向市场经济转型相适应,我国的财政体制也逐步由集权型向分权型演进,同时,这种演进受到垂直的政治管理体制的约束,由此形成了具有经济分权和政治集权二维属性的中国式财政分权体制,激励地方政府相互之间围绕经济增长而展开激烈的财政竞争。其结果扩大了地方政府间公共服务供给能力的差距,探究其形成机制和差距问题,籍以实现区域公共服务的均等化,具有重要理论价值与现实意义。

财政分权;地方政府竞争;公共服务;财政能力

改革开放以来,与经济体制逐渐由计划经济向市场经济转型相适应,我国的财政体制也逐步由集权型向分权型演进,地方政府逐渐拥有了更多的财政支出控制权。这种新的制度安排为地方政府发展本地经济提供了重要动力,促进了中国经济的持续增长与繁荣。但财政分权体制下过度的财政竞争也导致了教育、医疗、社会保障等公共服务供给的区域差距问题,这主要表现为东部地区公共服务水平整体优于中西部地区,特别是在教育和医疗资源方面区域之间的配置差距较大。就人均教育事业费而言, 1998年中部、西部为66.99元和80.33元,分别为最高水平东部的29.48%和35.35%。2005年中部、西部为209.25元和250.28元,分别为最高水平东部的54.84%和65.59%,呈扩大趋势。就人均卫生事业费而言,2005年中西部地区仍然比较低。中、西部地区分别为48.99元和74.78元,占最高水平东部地区的46.29%和70.65%。这将危及我国和谐社会的构建与国民经济的稳定、健康增长。而公共服务供给的区域差距本质上反映了地方政府之间供给能力的差异。有鉴于此,本文试图基于中国转型时期财政分权与地方政府财政竞争的视角,研究地方政府间财政能力的区域差异进而探寻出公共服务供给差距的形成机制。这对于优化地方政府的财政竞争行为,提升地方政府公共服务的供给能力,以此实现区域公共服务的均等化,具有重要的理论价值与现实意义。

一、地方政府间财政竞争与公共服务供给的文献述评

在西方经济学世界里,关于政府财政竞争思想的最早论述可以追溯到亚当·斯密。他在经典著作《国富论》中提出:“土地是不能移动的,而资本则容易移动。土地所有者,必然是其地产所在国的一个公民。资本所有者则不然,他很可说是一个世界公民,他不一定要附着于那一个特定国家。一国如果为了要课以重税,而多方调查其财产,他就要舍此他适了。他并且会把资本移往任何其他国家,只要那里比较能随意经营事业,或者比较能安逸地享有财富。”[1](408)从亚当·斯密的论述可以看出,不同国家采取的不同税收策略必然影响资本要素的流动或空间分布,进而影响到国家财富或收入的创造。由此的逻辑推论是,各国政府为了本国财富的最大化而展开吸引或留驻资本等流动性要素的竞争。显然,亚当·斯密已开创性地把税收与政府的竞争紧密联系起来,这对理解政府之间的财政竞争提供了一个重要思路。

继亚当·斯密以后,蒂布特更为明确地从理论上阐述了地方政府财政竞争与公共服务供给的关系,提出了“用脚投票”理论或“蒂布特模型”(TieboutMode1)。[2]在严格的假设条件下,蒂布特认为,人们之所以愿意集聚在某个地方政府周围,是由于他们在各种辖区之间就地方政府所提供的公共服务与所征收的税收之间寻找一种精确组合,使自己的效用达到最大化。当他们在某地发现这种组合符合自己的效应最大化目标时,便会选择这一区域定居和工作。而当他们不满意这一地方政府提供的公共服务的质量和数量时,居民就可以采取“用脚投票”的方式,离开这一区域而选择公共产品的质量和数量符合其偏好的区域来居住。正是这种“用脚投票”的机制,给予了地方政府强烈的激励,为了吸引更多的居民来投票,同时,避免本区域有税收创造能力的居民流失,不同政府之间通过财政工具展开相互竞争,进而使得地方政府改善了公共服务供给效率和公共服务质量。因此,辖区政府之间的财政竞争是存在帕累托改进的,它实现了公共服务与分散的居民偏好之间更好的匹配。从这个意义上说,蒂布特模型的最大贡献就在于把市场机制引入到公共部门,从而为公共服务偏好的显示提供了一种“以足投票”的有效机制。

与此相反的例证是,奥茨认为,税收竞争的后果可能使地方公共服务的产出水平低于有效率的产出水平。为了吸引企业投资而实行低税率,地方政府可能会维持一个低于边际收益与边际成本相等时的支出水平,特别是在那些并不为企业提供直接利益的项目上。[3](143)布莱克指出,美国各州和地方政府为了吸引企业入住本辖区,相互之间进行日益激烈的税收竞争,但积极的税收竞争削弱了州和地方政府的征税努力,也使得州和地方税收结构带有强烈的累退因素,最终导致地方政府反而无力提供本应供给的公共服务。[4]Crom brugghe和Tu lkens也认为,地方政府间非合作税收竞争均衡的税率要低于帕累托意义上的最有效率的税率,税率的递减引起各国税收的普遍下降,进而降低各国的公共服务供给水平。[5]上述文献探讨了政府竞争对公共支出整体水平的影响,而对公共支出结构的作用机制研究尚不充分。不过,已有少数文献发现,地方政府之间的财政竞争可能扭曲政府支出结构,降低社会总福利水平。Keen和M archand的实证研究表明,在资本自由流动而劳动力不可流动的假定下,对于公共支出的结构而言,生产性的公共服务并不一定供给不足,而仅仅服务于当地居民福利的公共服务一定供给不足。[6]Bucovetsky则进一步指出,由于公共基础设施投资能够带来规模经济并吸引要素流入,地方政府之间非合作竞争的纳什均衡可能是破坏性的,具体表现在基础设施的投资不仅在各个地区是过度的,而且当考虑更多的地区而不仅仅是两个地区时,投资于基础设施的地区也多于最优数量。[7]

我国地方政府财政竞争既有西方政府竞争理论所揭示的一般特征,更有中国转型阶段所内生的特殊事实。对于中国地方政府间财政竞争关系的效应,已有文献主要侧重于区域经济增长与地方保护主义,仅有较少文献考察了财政竞争对公共服务供给的影响。《中国地方政府竞争与公共服务融资》课题组认为,地方政府之间的竞争有利于公共服务融资方式的创新,进而促进地方政府更好地提供公共服务。[8]岳书敬、曾召友则认为,地方政府竞争有可能导致重复建设、恶性竞争及累退效应,致使地方政府公共服务的提供受到一定程度的扭曲。[9]乔宝云等的实证结果同样表明,人口流动障碍及其地区性差异导致地方政府行为向追求资本投资与经济增长率的方向转变,导致各地区激烈的财政竞争并相应挤占了义务教育等外部性较强的准公共服务性质的财政支出。[10]傅勇和张晏则进一步构造出财政分权指标和政府竞争指标,利用1994~2004年的省级面板数据进行经验分析,研究结论也显示,中国的财政分权和基于政绩考核下的政府竞争,造就了地方公共支出结构“重基本建设、轻人力资本投入和公共服务”的明显扭曲,并且,政府竞争会加剧财政分权对政府支出结构的扭曲。[11]可见,在中国的转型背景下,政府间的财政竞争对公共服务供给的影响究竟是正效应还是负效应,国内学者的研究并未取得一致性的结论。

上述研究在某种程度展示了地方政府间财政竞争与公共服务供给的关联机制,对于本文的理论与实证研究有一定的指导意义,但仍然需要在以下几个方面加以拓展。

一是西方主流政府竞争理论受蒂布特模型的影响,一般把要素和居民的自由流动即“用脚投票”机制视为政府竞争的激励来源,而中国的现实是人口流动受到户籍制度等约束很难实现,尤其是对于缺少劳动技能的农村劳动力来说,即使转移到城市务工,也并没有被接纳为合法的城市居民,当然不可能享受到与城市居民均等的义务教育、医疗卫生以及社会保障等基本公共服务,他们仍然是流出地的农民身份。因此,西方的“用脚投票”机制在中国并不存在,中国也没有出现通过居民与地方政府的双向选择而在地理空间上进行类聚的由多个俱乐部式的地方社区组成的社会,一般说来,居民对公共服务的偏好和需求并不在地方政府的优先考虑范围内。[10]由此也说明,以财政联邦主义和完善的市场经济体制为背景的政府竞争理论并不适用于分析中国政府的竞争行为。事实上,政府总是被嵌入到各种约束其行为的制度环境中,那么,作为政府行为表现之一的财政竞争,其产生机制也应从现行制度安排集合中探究根源。所以,不同政治体制和经济制度框架下政府间的财政竞争行为也必然表现出一定的差异性。只有结合中国财政分权体制特征,才能深刻揭示出政府财政竞争的形成机制。

二是已有的研究尽管在政府财政竞争对公共服务供给的影响问题上结论并不一致,但几乎都隐含了一个相同假定,即地方政府的财政竞争行为是同质的。显然,这一隐含假定使得已有文献忽略且并不能对区域公共服务供给差距的现象给出合乎逻辑的解释。由于各辖区要素禀赋、产业结构以及经济基础的不同,财政分权框架下各地方政府所受激励和约束不同,从而表现出差异化的行为方式。[12]有鉴于此,本文假定不同地区、不同时期的地方政府财政竞争行为具有异质性。

三是上述文献仅重点关注了政府财政竞争对公共服务供给效率的影响,而对公共服务供给的公平性研究不足。实际上,当前我国社会性公共服务或公共服务供给失衡的问题比效率问题更为突出和紧迫。近年来,尽管我国地区间发展速度差距趋于缩小,但区域发展绝对差距仍然较大,不平衡问题仍然十分突出。而且,广大中西部地区与东部地区在城乡居民收入和消费水平、市场化程度,特别是基础义务教育、基本医疗、社会保障等基本公共服务水平方面的差距也在不断拉大,这也严重制约了我国经济的持续、健康和稳定增长。因此,我们不仅要探究公共服务的供给效率,更为重要的是,揭示出公共服务供给差距的特征事实、产生机制以及治理路径,通过深化财政分权制度的改革与创新,为我国经济发展注入持久的动力与活力。

二、财政分权与地方政府财政竞争的激励机制

探究地方政府间竞争的激励机制,是阐释中国转型时期特有的现象如地方经济增长的高度繁荣、社会发展的失衡、地方保护主义以及重复建设等的关键线索。为此,本文试图运用新制度经济学的分析范式,揭示出我国地方政府间竞争的制度机制。诺思认为,制度是为约束在谋求财富或本人效用最大化中的个人行为而制定的一组规章、依循程序和伦理道德行为准则。[13](201-202)也就是说,理性的个体总是在一定制度框架或环境的约束和诱导下做出某种行为。从这个层面看,新制度经济学便为理解人的行为提供了重要的制度逻辑。那么,政治市场上的政府主体与经济市场上的经济主体的行为一样,总是被嵌入到各种约束其行为的制度环境中。同时,制度也提供了人类在其中相互影响的框架,使协作和竞争的关系得以确定,从而构成一个社会,尤其是构成一种经济秩序。[13](201-202)所以,作为地方政府之间的竞争行为,其激励机制也应从现行制度安排集合中寻求根源,而现行制度安排中影响地方政府竞争行为最为重要的是转型期特有的财政分权体制。具体来说,这种制度给追求效用最大化的地方政府提供了两种强烈的激励:财政激励(fiscal incentives)和政治激励(po litical incen tives)。这就促使地方政府加快推进本辖区经济增长,以获取经济增长带来的财政利益和政治利益,而在资源有限的约束下,必然加剧地方政府之间的竞争。下面将对这两种激励的传导机制和途径给与系统的理论和经验解释。

(一)财政分权体制的演进脉络与财政激励

新制度经济学认为,制度创新的逻辑起点在于现存制度框架的非均衡,制度供给满足不了经济、社会发展对相关制度的需求,需要打破现有制度框架,修正、完善、供给新制度,才能获取现存制度框架下不能保障实现的潜在利润,中国财政分权体制的变革或创新自然也遵循这一逻辑。目前,财政理论界基于财政分权的角度把财政体制变革过程划分为三个阶段:一是“统一领导、分级管理”财政体制(1950~1977);二是“财政包干”体制(1978~1993);三是分税制财政体制(1994年至今)。不管怎样划分阶段,纵观我国财政分权体制发展变迁的历史,如何合理划分中央和地方的财政利益、调动地方政府发展经济的积极性,始终是我国财政分权体制改革的核心,也是整个经济和政治体制改革的突破口。特别是始于1994年的分税制改革使中央政府和地方政府之间的关系走向制度化和法制化。那这次变革是否强化了地方政府的财政激励呢?对此,我们尝试从财政分权体制变迁脉络中所隐含的激励特征或机制出发,从理论上探讨这种强制性的制度变迁对地方政府财政激励的影响。

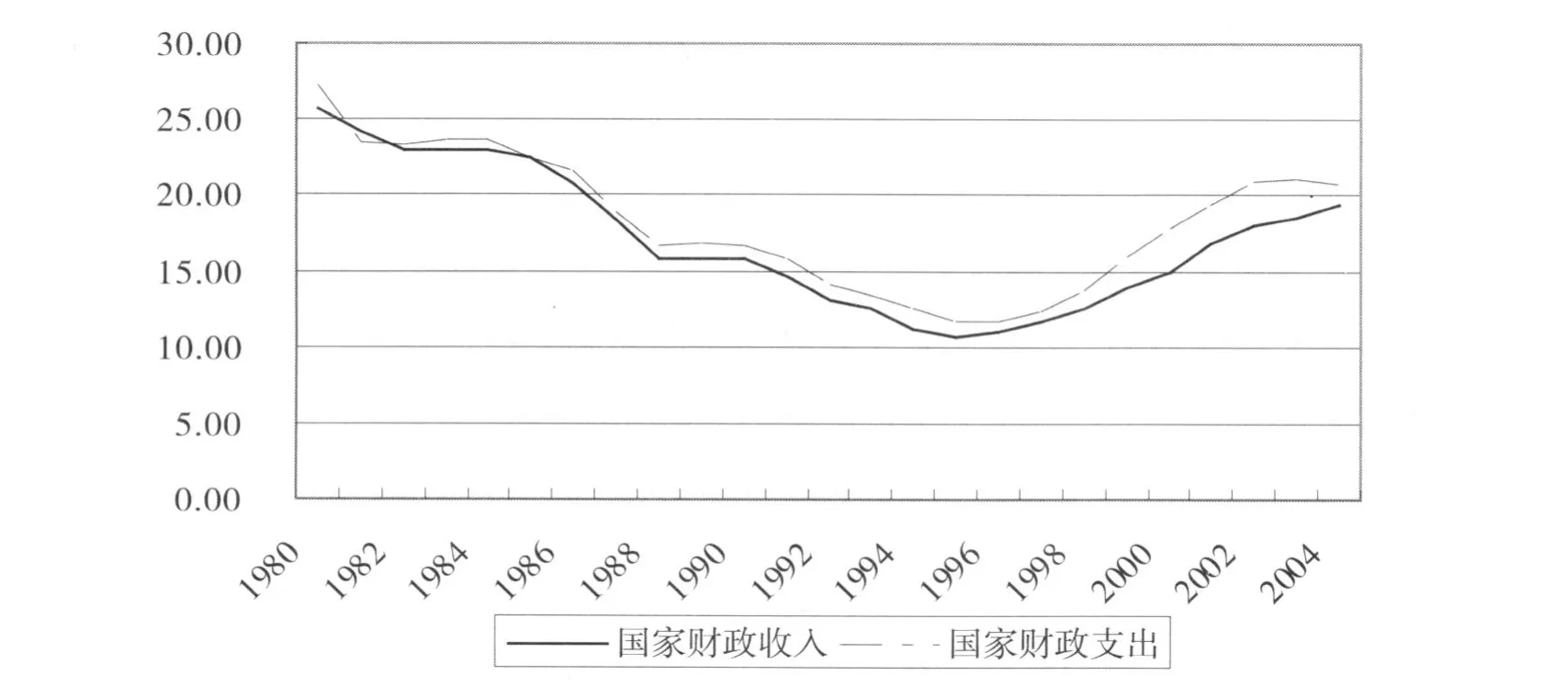

为了从根本上规范中央政府与地方政府之间的财政利益关系,增加中央可支配收入,中央政府在1994年推行了影响深远的分税制改革,当前的财政体制框架也由此基本确定。作为市场经济条件下政府间关系的承载体,分税制首先在明确中央政府和地方政府事权的基础上划分了各自的财政支出范围,再进一步根据事权和财权相对应的原则,在中央政府和地方政府之间明确财政收入范围,并建立转移支付制度协调各级地方政府间的关系。分税制改革显著扭转了自改革开放以来“两个比重”即国家财政收入占GDP的比重和中央财政收入占国家财政预算总收入的比重下降的趋势,分别从改革前1993年的12.6%和22%提升至2004年的19.3%和55%(见图1和下页图2),说明本次分税制改革有效缓解了中央政府的财政压力。

图1 改革开放后国家财政收入和支出占GDP比重的变化趋势(1980~2004)

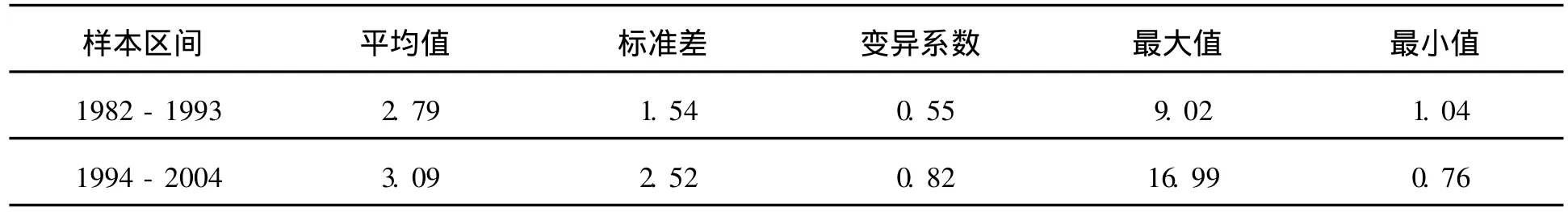

但是,随着财政收入向中央政府的集中,地方政府财政收入占国家财政预算总收入的比重明显削减,从改革前的70%以上降为改革后的50%以下(见图2),表明始于1994年的分税制改革改变了中央政府与地方政府的财政收入分配格局。那么,是否可以据此推断分税制改革降低了财政分权的程度,并弱化了对地方政府的财政激励呢?对此问题作出正确回答的关键是如何选择财政分权程度的度量指标,是采取收入分权还是支出分权?是采取总量数据计算分权还是人均数据计算分权?不同的选择可能给出截然不同的结论。已有文献比较有代表性的财政分权指标是人均地方财政支出占人均中央财政支出的份额,所以,本文也选取该指标对分税制改革前后两个阶段财政分权的程度加以分析。为消除转移支付的影响,地方政府的财政支出运用省、直辖市和自治区的预算内本级财政支出,鉴于计算口径的一致性,中央政府的财政支出也为预算内本级财政支出。表1显示了分税制改革前后财政分权程度的变化。1994年分税制改革以来人均地方本级财政支出占人均中央本级财政支出份额的平均值为3.09,明显高于分税制改革前1982~1993年间的平均值2.79,意味着1994年税制改革并不是降低而是提高了财政分权化程度。

图2 中央和地方财政收入占国家财政预算总收入比重的变化趋势(1980~2004)

表1 分税制改革前后财政分权程度

(二)中国式分权体制的特殊属性与政治激励

在多数情况下,无论是发达国家(如美国),还是发展中国家(如印度、玻利维亚),抑或是转轨国家(如俄罗斯),与财政分权相伴随的是政治上的联邦主义,而中国却是在垂直的政治管理体制下,演绎出的财政联邦主义。[11]所以,中国式财政分权体制的特有属性是政治上的中央集权或者说政治体制安排实行单一制。与此相对应,政治联邦主义地方政府的激励和约束主要来源于当地辖区的居民和市场主体,而中国则更多的来自于中央政府。因为中央政府是地方政府执政效果的考核者,决定了地方政府官员在政治市场上是否可以晋升,尽管当地居民和市场主体可以通过人大会行使自己的权力来间接影响地方政府。正如新制度经济学所强调的,人们的行为受到他们所面临的制度环境的塑造和制约,在现行的政府治理体制中,中央政府对地方政府的考评制度将决定地方政府的目标函数和行为方式。

改革开放以来,为了适应促进地方经济增长进而推动全国经济发展的要求,中央政府对地方政府官员的选拔和晋升的标准由传统计划经济时期的政治绩效为主转变为经济绩效为主,而经济绩效考核指标的核心是地方GDP增长的速度和规模,由此使得地方政府官员的职位晋升与本地经济发展绩效直接挂钩。固然,经济指标并不能完全反映地方政府的公共管理水平,那为何中央政府会选择这种指标呢?一个合乎逻辑的理论解释是,由于地方政府对当地情况更了解,相对于中央政府,地方政府就具有私人信息,从而出现隐瞒甚至欺骗等现象,给中央政府考核带来困难。[14]此外,选用具体可量化的指标进行绩效评价比那些难以量化、受主观因素影响的指标更能节约交易成本。基于以上两个因素,中央政府考核地方政府的现实选择就是经济指标,通过以经济增长为核心的经济指标间接传递中央的政治意图。

更进一步地,政治激励对我国地方政府行为取向的影响是什么?从代理经济学的角度看,中央政府和地方政府之间的关系属于典型的委托代理关系,且地方政府面临的任务是多重的。对于多任务的激励机制问题,霍姆斯特罗姆和米尔格罗姆作了全面的分析。他们认为,仅仅研究代理人一项活动的特征,无法正确推断出对该项活动的恰当激励,事实上,现实中的代理人往往从事多项任务,或者即使一项任务也涉及多个维度,因此,激励需要考虑多任务之间的替代和互补关系。[15]也就是说,当对任务集合中的某项任务强化激励时,必将减少其他替代任务的努力水平。对于中央政府代理人的地方政府,承担了发展地方经济、维护社会稳定以及提供公共服务等多项任务,在现行绩效考评制度的激励下,追求晋升最大化的地方政府会非常理性地把其所有的努力投向能获得高额回报(政治利益)的任务中,亦即加快地方经济发展,以此向中央政府传递出更为明显的政绩信号。这就意味着,以经济增长为核心的考核制度构成了地方政府推动本地区发展的又一强大动力。

三、地方政府间财政竞争与公共服务供给能力的区域差距

地方政府加快经济增长需要大量的资源,在国有资本和私人资本面临流动性约束的情况下,地方政府间标尺竞争的重要策略就是竞相吸引外商直接投资(FD I)。这种竞争既包括税收竞争,也包括支出竞争。正是中国式分权体制提供的双重激励所诱发出的地方政府间竞争,才在转型中的大国引发了地方政府间公共服务供给能力的差异,进而导致公共服务供给差距的不断扩大。由于公共服务供给能力是财政收入能力与财政支出能力共同作用的结果,我们将分别考察地方政府财政竞争对财政收入能力以及财政支出能力的影响。

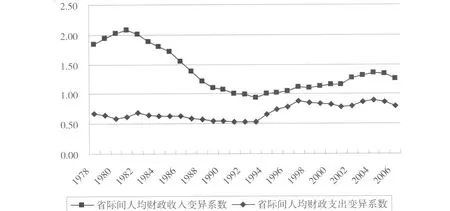

图3(下页)显示了分税制改革前后省际间人均财政收入差异的变化趋势。从中可以看出,在财政包干体制期间(1980~1993),省际间人均财政收入变异系数从1980年的2.03降为1993年的0.93,总体呈现出持续的下降趋势,说明改革开放初期省际间财政收入的差异较大。财政包干体制的推行,赋予了地方政府收入的剩余索取权和剩余控制权,省际间财政收入的差异逐渐缩小。但在分税制改革后,省际间人均财政收入变异系数不断扩大,从1994年的1.01升至2006年的1.26,特别是在2001年之后基本保持在1.3左右。其中的原因是,分税制改革以来,伴随着市场经济体制改革目标的正式确立,外资的流动性逐步增强,资本偏好的地方政府为吸引外资而展开的财政竞争也逐渐升级。在税收竞争方面,经济欠发达的中西部地区的经济规模、市场化程度以及产业集聚水平不及经济较发达的东部地区,此外,在吸引外商投资企业的类型上也与发达地区不同,欠发达地区不得不更多地依赖税收优惠途径吸引外资;而发达地区凭借其在资本市场上的相对垄断势力,可以保持相对较高的税率,同时,积极改善公共服务的数量和质量,采取与欠发达地区差异化的策略参与引资竞争。竞争均衡的结果使发达地区获得了更多的财政资源,欠发达地区的财政收入却在相对减少,最终导致两个地区的财政收入差距不断拉大,省际间人均财政收入变异系数扩大的事实无疑充分印证了这一点。

从我国财政分权体制演变的脉络看,尽管中央政府与地方政府之间的财政关系经历了多次变革,在财政收入的分配方面也取得了一定进展,但在财政支出责任的分配方面却始终没有多大改变,尤其是在分税制改革中,财政收入划分进行了重大调整,而财政支出上依然维持了原有格局,亦即支出责任或事权主要由地方政府承担,而中央政府主要从事国防等公共物品的供给与转移支付等职责。但这还不足以解释分税制改革后各级地方政府财政支出总体水平不断增长的现象,更为深层次的原因,需要探究分权体制下地方政府间的支出竞争行为。值得注意的是,宪法和相关法律仅仅是对各级政府的事权作了原则性的规定,并没有对各级政府的具体支出责任作出清晰的界定,这造成支出责任的实际分配方面各级政府没有明显的差别。同时,由于缺乏法律的明确规定,又势必使地方政府在财政支出方面拥有更大的选择性执行空间。兼之分税制改革后,中央政府赋予了地方政府广泛的资源配置权力。这两个因素为地方政府间的支出竞争创造了重要的条件。在此基础上,无论是欠发达地区抑或发达地区都充分运用了这些权力或条件,并不断进行执行层面的创新,提高财政支出的总体水平,积极参与到吸引外商投资企业的财政竞争中。可以预见,地方政府之间的支出竞争比之税收竞争更为激烈。图3显示了分税制改革前后省际间人均财政收入差异的变化趋势。从中可以看出,分税制改革前,省际间人均财政支出变异系数虽有个别年份向上波动,但整体上呈现出缓慢下降的态势,且基本维持在0.5至0.6区间。分税制改革后,省际间人均财政支出变异系数整体上略有上升,在1997年达到0.87,此后出现下滑趋势,其中个别年份(2002~2004)存在缓慢上升,但下滑趋势的整体格局没有改变。总的来说,无论是分税制改革前还是分税制改革后,省际间人均财政支出差距的变化都不大,远远低于省际间人均财政收入的变异水平,说明地方政府间为吸引外资而引发的支出竞争异常激烈,这与我们的推论是一致的。

图3 省际间人均财政收入与人均财政支出的变异系数

总的来说,省际间人均财政收入变异系数的扩大,反映出地区财政收入差距的拉大以及税收竞争策略的地区差异;而省际间人均财政支出变异系数的缩小,则反映出地区财政支出差距的减小以及财政支出总量水平具有一定的趋同性。这将对地方尤其是经济欠发达的中西部地区或省份的财政能力产生重要的影响。具体来看,在吸引外商投资企业的税收竞争中,欠发达地区受地方经济规模、市场化程度、产业集聚水平以及外资类型等影响,竞相选择了税收优惠策略,实则降低了外商投资企业所支付的有效税率,进而引起地方财政收入的普遍下降;尽管欠发达地区经济规模不及发达地区,但为了本辖区资本的积累,欠发达地区纷纷以中央政府所赋予的广泛的资源配置权力为基础,积极参与到吸引外资的支出竞争中,随着地方政府间支出竞争的日益激化,欠发达地区所背负的财政支出负担也因此不断加重。财政收支的双重作用将使欠发达地区的财政缺口进一步扩大,严重削弱欠发达地区的财政能力,硬化其预算约束,最终导致地方政府反而无力提供本应供给的公共服务。对于经济较发达的东部地区来说,假如面临与欠发达地区同等的财政支出压力,发达地区也可以依托其在资本市场上的相对垄断势力而保持相对较高的税率,并积极改善公共服务的数量和质量,在税收优惠的基础上采取与欠发达地区差异化的策略参与引资竞争,这样就充分保证了发达地区在竞争外来投资中拥有相对优势,持续获取较为充足的税源,财政能力也将远大于欠发达地区,这为公共服务的有效供给奠定了坚实的财政基础。因此,转型时期地方政府间日益激化的财政竞争不断扩大了地区之间的公共服务供给能力差距,使初始财政就相对脆弱的欠发达地区进一步陷入财政的困境,在地方公共服务的供给上更是捉襟见肘。

四、研究结论与政策含义

改革开放以来,与经济体制逐渐由计划经济向市场经济转型相适应,我国的财政体制也逐步由集权型向分权型演进,可以说,财政分权是经济转型的重要内容。这种财政分权制度使得地方政府从此享有一定的受制度保障的财政收入剩余索取权和财政支出控制权,客观上承认了各个地方政府相对独立的经济主体地位,对各个地方政府产生了强烈的财政竞争激励。但我国在经济领域分权的同时保持了政治领域的集权,中央政府对地方政府官员的考核、晋升具有绝对的权威,在现行以经济绩效为核心的考核机制下,地方政府为实现晋升或政治利益最大化而相互竞赛。因此,中国式财政分权体制具有经济分权和政治集权的二元结构特征,赋予了地方政府特有的双重激励即财政激励和政治激励,共同促使地方政府推进本地区经济增长以获取潜在的经济利益和政治利益,而加快经济增长需要大量的资源,在资源稀缺的条件下,就会迫使地方政府相互之间围绕流动性较强的外商直接投资展开激烈的竞争。当前,正是中国式分权体制提供的双重激励所诱发出的地方政府间的过度竞争,在转型中的大国引发了区域之间供给能力的差异进而导致公共服务供给的区域差距。本文的政策意蕴就在于,试图从根本上化解上述问题,关键是变革激励与约束地方政府竞争行为的制度安排,其中最为重要的就是变革支撑中国式财政分权体制的基础制度,亦即重塑公共财政制度,建设公共服务型政府,构造以均等化为导向的转移支付制度等,提升经济欠发达地区的财政能力,从制度层面营造地方政府间协调有序的竞争秩序。

[1] 亚当·斯密.国民财富的性质和原因研究(下册)[M].商务印书馆,1972.

[2] Tbieout.A Pure Theory of Local Expenditures[J].Journalof Po litical Econom y,1956,(64).

[3] Oates,W allace E.Fiscal Federalism[M].New York:HarcourtB race Jovanovich,1972.

[4] B reak,George F.Intergovernm ental FiscalRelations in the U.S.,W ashington D.C.:B rookings Institution,1967.

[5] Crombrugghe A.et and Tu lkensH.On pareto imp roving commodity tax changes under fiscal competiti-on[J].Journalof Pub lic Econom ics,1990,(41).

[6] M.Keen andM.M archand.FiscalCom petition and the Pattern of Pub lic Spend ing[J].Jou rnalof Pub-lic Econom ics, 1997,(66).

[7] Bucovetsky,S.Pub lic InputCompetition[J].Journalof Public Econom ics,1995,(89).

[8] 《中国地方政府竞争》课题组.中国地方政府竞争与公共服务融资[J].财贸经济,2002,(10).

[9] 岳书敬,曾召友.地方政府竞争与地方性公共服务的提供[J].经济问题探索,2005,(6).

[10] 乔宝云,范剑勇,冯兴元.中国的财政分权与小学义务教育[J].中国社会科学,2005,(6).

[11] 傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J].管理世界,2007,(3).

[12] 何梦笔.政府竞争:大国体制转型理论的分析范式[J].天则内部文稿系列,2001,(1).

[13] DouglassC.North.Structure and Change in Econom ic H istory[M].New Yourk:Norton&Company,lnc,1981.

[14] 周业安,冯兴元,赵坚毅.地方政府竞争与市场秩序的重建[J].中国社会科学,2004,(1).

[15] 霍姆斯特罗姆,米尔格罗姆.多任务委托代理分析:激励合同、资产所有权和工作设计[A].企业的经济性质[C],上海财经大学出版社,2003.

F121

A

1673-0429(2010)04—0106—08

2010—02—27

官永彬(1978—),男,重庆璧山人,重庆师范大学旅游学院讲师,主要从事公共经济学及制度经济学的研究。