静脉滴注脂肪乳致不良反应70例文献分析

郦尧旺,陈亚媚,朱光辉

(1.浙江省绍兴市中医院,浙江 绍兴 312000; 2.温州医学院附属第二医院,浙江 温州 325027)

脂肪乳系由大豆经卵磷脂乳化而成,是一种常用的静脉营养补充剂,能提供人体营养所需的热量和必需脂肪酸,临床常用的有10%,20%,30%3种浓度。本品在药剂学上属非均匀分散的O/W型乳剂,与一般的溶液型大输液相比,影响乳剂型药物分布和代谢的因素较多;因其常用于不能进食的重症患者,一旦发生不良反应(ADR)大多数较严重,如出现胸闷、呼吸困难、高热、谵妄、昏迷等症状,且易与基础性疾病或并发症的症状相混淆而采取不适当的处理,轻者贻误治疗,重者发生严重的ADR或致死。笔者收集了脂肪乳致ADR的文献资料并进行回顾性分析,为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

对1994年至2008年《中国医院数字图书馆期刊全文数据库》进行检索,剔除同一病例在不同期刊的重复报道,共收集到有关脂肪乳致ADR的报道48篇,涉及患者70例。分别从患者的性别、年龄、基础性疾病、变态反应史、用药情况、ADR类型及主要临床表现等方面进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 统计结果

2.1.1 患者因素

性别与年龄:70例患者中,男 49例(70.00%),女 19例(27.14%),性别不详2例(2.86%);年龄从4个月至82岁,20岁以下 5例(7.14% ),20~40岁 5例(7.14% ),41~60岁 16例(22.86%),61岁以上40例(57.14%),年龄不详4例(5.71%)。

基础性疾病:患严重营养不良及大手术前后不能进食30例(42.86%),肝癌及其他恶性肿瘤后期需静脉营养支持20例(28.57%),脑外伤昏迷及大面积烧伤休克14例(20.00%),肺原性心脏病3例(4.29%)、流行性出血热、重症肺炎高血压伴痛风各1例(1.43%)。

既往药物致变态反应史:既往无药物致变态反应史者16例,有变态反应史者1例,其余的在文献中无叙述(但并不表示无变态反应史)。

用药情况:70例患者中,仅1例在脂肪乳中加入氯化钾针剂7.5 mL同瓶混合脉静滴注,50 min后患者出现发热、寒战及双上肢淡红色粟粒大皮疹;其余69例脂肪乳中均未添加任何药物;单一用药27例,联合用药43例;文中有滴速描述的12例,其中8例滴速比说明书规定的偏快,最快1例开始15 min内滴速达40~50滴/min[1],另1例理论滴注需8 h以上而实际仅用3.5 h就滴完[2];使用的脂肪乳除17例是进口品牌,其余为国产品牌;10%的脂肪乳发生ADR最多,20%的次之,30%的最少;用药剂量成人均没有超出药典推荐剂量1~1.5 g/(kg·d)[3],但存在幼儿高浓度(30%)或连续使用脂肪乳的现象。

2.1.2 ADR因素

出现时间及报道者:使用脂肪乳出现ADR的时间为用药过程中 24例(34.29%);用药后 30 min以内 19例(27.14%),31 min至 1 h者 4例(5.71%),1~24 h者 9例(12.86%),1 d以上 14例(20.00%),最长为66 d。ADR报道者中有临床医生、药师及护士。

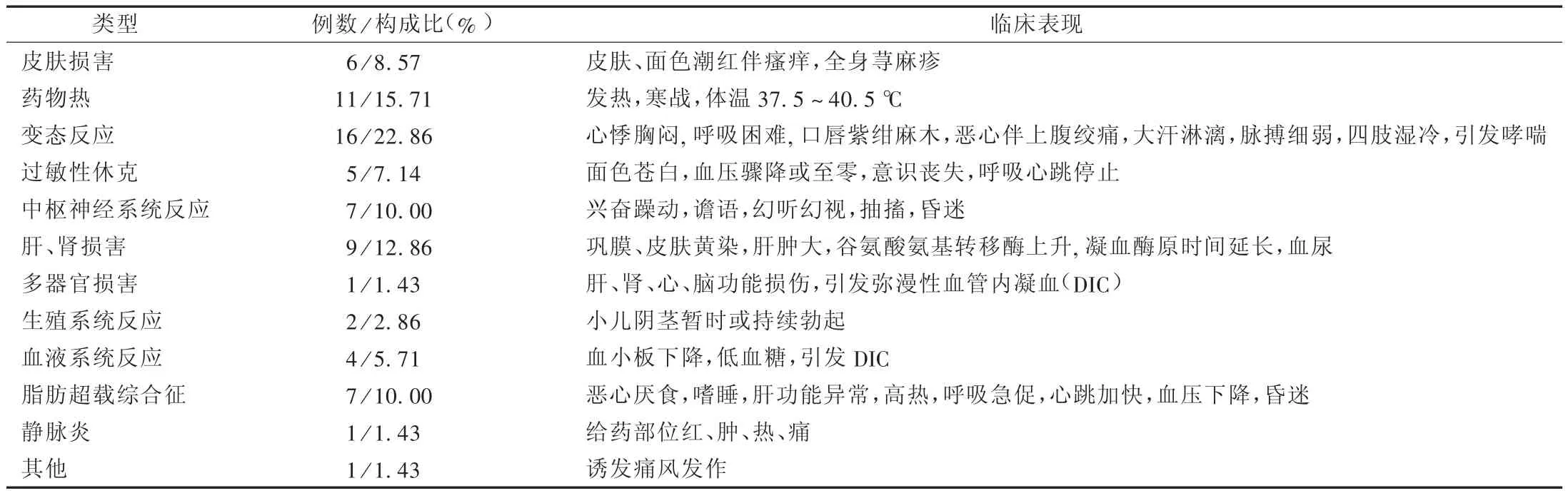

临床表现:有些患者有多种ADR,统计相对严重的症状。70例ADR中,以变态反应发生率最高,其次为发热、寒战。特别是4例脑出血患者,滴速较快,应用10%脂肪乳2~3 h后出现体温升高、呼吸增快、血压逐渐下降,患者先躁动后逐渐昏迷,予以降温、快速补液、升压、抗感染和吸氧综合治疗无效,均在用药后4~5 h死于脂肪超载综合征。ADR具体情况见表1。

转归:70例患者经停药及对症处理,治愈或好转65例(70.93%);死亡5例(7.14%),分别为脂肪超载综合征死亡4例,弥漫性血管内凝血(DIC)死亡1例。

表1 脂肪乳致ADR的临床表现

2.2 ADR相关因素分析

2.2.1 机体因素

从性别来看,男性发生ADR的比例明显大于女性(49∶19)。这是由于成人女性的脂肪组织通常比男性多,药物的脂溶性越高,在脂肪组织中的分布越多,药物在血液中的浓度则较低,从而对机体的毒性作用也减轻。因此,临床使用脂肪乳时应警惕男性患者更易发生ADR。从年龄看,61岁以上者ADR发生率最高,这虽然与该人群用药几率相对较高有关,但也提示老年患者应慎用脂肪乳,用药后应重点观察其反应。统计中发现,1例1.5岁男幼儿,给予30%脂肪乳250 mL连用3 d后,致阴茎48 h持续勃起;另1例3岁男幼儿,给予10%脂肪乳250 mL连用4 d,致阴茎暂时性勃起且次数逐渐增多。高浓度的脂肪乳输入后,血液黏稠度增加,血流变慢,可使阴茎暂时性勃起;并且脂肪乳的浓度越高,阴茎勃起程度越重,持续时间越长。因此,药典规定30%的脂肪乳暂不推荐给婴儿和儿童使用[3]。

2.2.2 用药因素

配伍:有1例患者在使用脂肪乳过程中,同瓶加入电解质氯化钾针剂后发生ADR。电解质易使乳剂破坏、脂肪凝聚,故规定单瓶脂肪乳剂内不宜加入电解质制剂[3],应单独给药。这一点应引起临床足够重视。

输注速度:4例死于脂肪超载综合征患者,原患疾病为脑出血、肥胖且伴高血脂,经综合治疗,其基础性疾病均有好转,但由于较快输入脂肪乳后4~5 h死亡[4]。因此笔者认为,输注本品时务必严格控制滴速,10%脂肪乳开始10 min内滴速为20滴/min,然后逐渐增加,可用4 h以上输注500 mL;20%脂肪乳开始30 min内滴速同10%,可用8 h以上输注500 mL。输入脂肪乳前应对患者病情作全面综合分析,对于肝肾功能不全、肥胖、高血脂的中风患者,输入脂肪乳应持谨慎态度,必须输注时使用前应检查甘油三酯;严密观察治疗反应,若发现体温升高、呼吸增快、血压升高或降低,应立即停止输入本品。

脂肪乳浓度:脂肪乳在10%浓度时发生ADR的报道最多,这与其临床用量较多、ADR文献报道也相应较多有关,但并不表示10%脂肪乳的ADR发生率高。从史惠卿等[5]对某医院应用脂肪乳的调查来看,30%的脂肪乳ADR发生率最高,20%的次之,10%的最少。因此临床上应用高浓度脂肪乳时,更要警惕发生ADR的可能。

3 体会

3.1 重视ADR的早期症状

表1中前3类ADR(皮肤损害、药物热和变态反应)共33例,出现时间在“用药中”和“0~30 min”27例,说明ADR早期症状应引起医务人员的重视,及时停药、对症处理,以免发展成严重后果。长时间连续用药患者一般易发生肝损害,最短7 d,最长66 d,故提示临床连续用药1周以上最好作脂肪廓清试验及肝功能检查。

3.2 避免中枢神经系统ADR发生

中枢神经系统 ADR 7例(10.00% ),这是由于本品中的乳化剂卵磷脂进入脑内,迅速发生水解释放出胆碱,胆碱在胆碱乙酰化酶催化下生成乙酰胆碱所致。乙酰胆碱是一种中枢兴奋性递质,含量增高可引起兴奋、躁动、谵语等中枢ADR[6],一般控制滴速或停药后症状即缓解。

3.3 了解基础性疾病,减少罕见或严重ADR发生

统计发现,有1例肺原性心脏病晚期患者由于机体长期缺氧,红细胞增多,血液黏稠度原本就高,加之脂肪乳黏稠,更加重了血液的高凝状态和微循环障碍,使用脂肪乳后代谢产生的脂肪酸造成血管内皮损伤,激活凝血系统诱发DIC,于当晚突发上消化道大出血、休克,经抢救无效死亡[7]。因此,严重肺原性心脏病患者应慎用本品。另有原发性肝癌、肝脏转移癌各1例,肝功能均明显异常,在输注脂肪乳时发生低血糖反应[8]。这是由于晚期肝病患者肝功能严重受损,胰岛素清除能力下降,同时肝糖原储备不足,糖异生能力下降,尤其在空腹饥饿状态时极易导致低血糖发生。因此,建议临床对晚期肝病患者避免直接输注脂肪乳,应与葡萄糖混合静脉滴注,同时输注速度不宜过快。还有1例痛风病史患者,应用脂肪乳先后3次诱发痛风发作。这是由于脂肪乳中的大豆油富含嘌呤,代谢后生成尿酸增多所致,故痛风患者应慎用脂肪乳[9]。

3.4 加强脂肪乳质量监控,提高安全性

脂肪乳在制备、储存过程中若存在或产生较大的乳粒,易被机体误认为外源性异物,引起免疫反应,使ADR发生率增加,因此提高静脉乳剂的药品质量显得尤其重要;另一方面,不同厂家与批号之间的产品也存在安全性方面的质量差异。梅丹等[10]对不同厂家的20%及30%的脂肪乳多种指标进行比较,虽然所测样品均符合目前国家标准,但反映安全性的指标如过氧化物、甲氧基苯胺值、溶血磷脂量等两个厂家之间存在明显差异。不同厂家生产工艺的不同导致安全性指标的差异,有增加本品ADR发生的可能。因此需加强ADR监测与进一步研究,制定统一且更严格的国家标准,切实提高药品质量和安全性,最大限度减少ADR的发生。

[1]徐海凌,孙晓红,刘春晖,等.静脉滴注脂肪乳致皮肤过敏2例[J].齐鲁护理杂志,2004,10(6):456.

[2]柳翠凤,穆慧敏,王文丽.婴儿静滴脂肪乳引起不良反应的护理1例[J]. 中国实用护理杂志(下旬版),2004,20(7):77.

[3]国家药典委员会.中华人民共和国药典临床用药须知[M].北京:人民卫生出版社,2005:775.

[4]李成良.静滴脂肪乳治疗脑出血引起脂肪超载综合征致死4例报告[J]. 四川医学,2000,21(9):816-817.

[5]史惠卿,张丽娜,钟 义.脂肪乳注射液不良反应25例临床调查[J].药物不良反应杂志,2005,7(2):103-105.

[6]李海涛,单文俊.静滴脂肪乳致神经系统不良反应1例[J].临床军医杂志,2005,33(2):210.

[7]鲁长胜 .肺心病致 DIC 1例[J]. 中国误诊学杂志,2002,2(3):477.

[8]李 丽,刘淑梅,李燕红.晚期肝癌患者静脉滴注脂肪乳引起低血糖2例[J]. 河北医药,2005,27(1):18.

[9]王 飞,韩 意,韩夏等.静脉滴注脂肪乳诱发痛风1例分析[J].中国误诊学杂志,2008,8(13):3254.

[10]梅 丹,李大魁,赵彬等.两厂家市售脂肪乳注射液的质量评价[J].中国临床营养学杂志,2005,13(2):103-107.