美 术 佛 教 人 生——太虚美术观述略

邹林珊

(西南民族大学,四川 成都 610041;贵州大学,贵州 贵阳 550025)

美术与佛教的亲密关系,自来即为世人瞩目。民国“人生佛教”的领袖太虚大师,对美术也有精辟的论述。太虚美术思想以佛教智慧为灵魂,主要体现为以下两个特征。

一、辩证

马克思曾经赞叹,辩证法在佛教徒那里已达到比较精致的程度。太虚的美术思想也体现出这一特点。

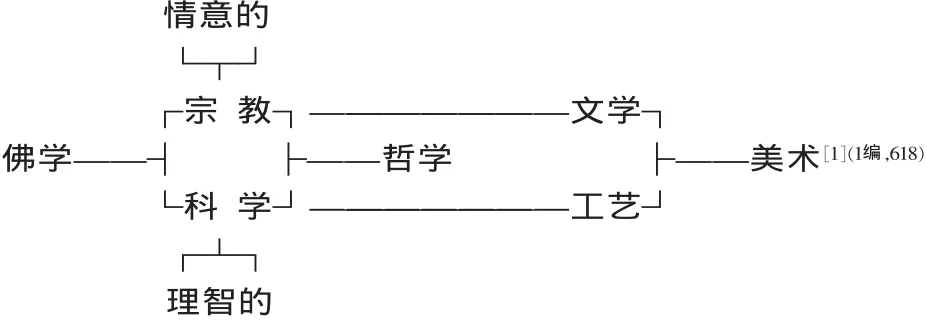

佛法缘起观认为,任一事物都是众多它物作为因缘和合现起,离因缘外并无此物之实体。这具有普遍联系的辩证思想。太虚于美术,即作缘起观。他在《美术与佛学》中说:“美术由工艺、文学二要素所构成;工艺产生乎科学,文学源出于宗教。科学的理智,取作人生实际的应用,即成为工艺。宗教的意义,传作人间普遍的说明,即成为文学。由科学及宗教推演出精深博大之理论,则成为哲学。由哲学之理想,经文学或工艺臻乎精美微妙之域,超乎人类现实社会基本生活之所需,则成为美术;故美术乃人类社会文化之精华,而表现人类社会之精神者为文化,表现文化之优美者是美术。美术为哲学、文学、工艺之结晶。 ”[1](17编,1511)对于这种普遍联系的美术观,太虚曾作图以明:

图虽简单,意蕴却丰富深沉。它表明,美术是人类文化全体的一个重要门类,与人类其它精神活动息息相关。在人类精神活动结晶之因陀罗网上,美术这颗璀璨的明珠,映现出其它明珠的光彩。美术既摄宗教、文学之人文情怀,又含科学、工艺之严谨精神,亦含佛学、哲学之博大智慧。它将求善之情意与求真之理智,融汇在审美直观中。这从普遍联系的辩证法高度,指出了真、善、美的内在一体性。只有懂得这一点,才能理解太虚所谓:“美术为哲学、文学、工艺之结晶。”

太虚关于美术的简图还含有普遍矛盾的辩证思想。太虚曾说:“佛教的四句百非,最妙的是楞伽百八句,我觉得句句都是正反合的法则。所以彻底的辩证法,只有佛教能圆满。”[1](17编,612)以“正—反—合”的辩证范畴观考察太虚关于美术的简图,可以看出,美术是文学、工艺这对矛盾的合题,亦可视为科学、宗教这对矛盾的合题。从美术以照人类精神活动全体,可知美术既出乎情感,又依重理性;既本乎直觉,又待于技艺。这是美术“中道”之体用。

二、唯心

太虚承认美术创造中的高度心灵自由。在 《佛学讲要》中,他指出:“亲证真如,由无相而现相,与文艺美术等由想象力而创造意趣接近。凡好学文艺美术之人,可研究此富于想象之佛法,以作创造之张本;如应化之无量身剎庄严,极美术之能事。故有谓美术可以代宗教,亦不无少分根据也。 ”[1](1编,287)“真如”是万法缘起性空的真实体性。亲证真如时,于万物而“无相”并自在“现相”,这是佛教“万法唯心”的主张。太虚认为,美术“由想象力而创造”的性质与此相近;将艺术创造的主体自由张扬到唯心的高度。它与一般唯心论的区别在于,以“缘起观”空掉实体,故非造物主之类的形上概念,而是就人类精神创造活动的主体性而言。

但是,太虚并不承认艺术家必定达到佛教的心灵自由。他在《论梁漱溟东西文化及其哲学》中评论说:“(梁)另将文艺、美术等列为一种相似不思议的无障碍的生活。其实,文艺、美术为一类之无记法,展转亦为障碍。 ”[1](16编,301)

梁漱溟以“物质”、“他心”、“无常律”为障碍生活之对境。三者俱超越,乃可谓无障碍解脱生活。梁漱溟以佛教唯识学来说明美术所达的心灵自由。佛教唯识学将人的认识方法分为三种:现量、比量、非量。梁漱溟分别将它们与感觉、理智、直觉对应起来。梁著《东西文化及其哲学》中说:“从现量的感觉到比量的抽象概念,中间还须有直觉之一阶段。单靠现量与比量是不成功的。”“直觉就是非量。 ”[2](73)佛教所谓“非量”,指对事物的不如实认识,也就是掺杂了主观扭曲的认识。梁谓“非量”指“受”、“想”二心所。 唯识学中,“受”有苦、乐、舍(不苦不乐)三种;“想”则指对境之像于心中浮现之精神作用,盖当于表象之知觉。可见梁所谓非量或直觉,主要指掺杂了人的主观感受、感情的认识。在现实生活中,人们通常直接根据苦、乐的感受对事物作出反应,并不需要经过理智的推理。所以,梁把这种认识称为“直觉”。

虽然梁承认直觉是不如实认识事物“非量”,但他认为直觉的价值恰在这里。现量对本质不增不减,比量则将感觉简综以得抽象意义,故二者所得皆真,只与事实相关,而与人性无关。唯有直觉“横增于其实”。直觉所“横增”于事物的,就是人的感受、感情等。这样,在理性取代了上帝、“唯科学主义”盛行的时代,梁为人的感受、感情及相关文化找到了立足之地。

梁认为:“在直觉中,‘我’与其所处的宇宙是混然不分的。”说明直觉为本的审美经验有主客不分的特点。梁以美术是“理智运用直觉”的,所以审美经验不限于物质,不隔于他心,不拘于时代而自有普遍、永恒的价值。这是梁以美术为“相似不思议的无障碍的生活”的原因。

太虚也知道高度的审美经验是我法双忘的。在《唐代禅宗与现代思潮》中,太虚说:“庖丁之解牛,丈人之承蜩,皆所谓进乎技者。而在佛法中,则有得种种善巧、种种解脱、种种三昧之说。世人应用之,遂有文字三昧、诗三昧、书画三昧等言。昔苏轼深味禅悦,尝喻之以写字:必墨忘乎纸,纸忘乎笔,笔忘乎手,手忘乎身,身忘乎心,而于字始臻神化巧妙之禅境。 ”[1](13编,214)《美术与佛学》 将这种以“忘”为诀的审美经验类似宗教体验:“美术之效用,即游心寄情于人造的超现实之世界,使不满足之精神得以安慰。如善图画者,及赏图画者,则其精神完全游于图画之中,一切忧郁悲愤因以忘失,所谓美术能超脱现实之世界者。 是故西洋人谓美术可以代替宗教。 ”[1](13编,1514)但太虚清楚地知道“三昧”体验与禅的差别。他辨明佛法直觉是真现量,而常人直觉为似现量,就清楚地说明了这一点。《论梁漱溟东西文化及其哲学》即说:“所云直觉,皆专指似现量言。换言之,直觉境即俱生我法二执之心境也。又言:佛法是现量运用比量的,或比量运用现量的。由余观之,当言佛法是由圣智的比量排除非量的凡情直觉,获真现量,起不思议无障碍法界之直觉而运用比量的。”[1](16编,303)从此角度看,常人由“忘”而得主客双融之审美三昧,属于非量的凡情直觉,是似现量,与禅悟的真现量有深刻的差别。

太虚不认为梁漱溟企图超越物质、他心、无常律的障碍为错误,他们的区别只在于所依赖的直觉有真、似之别而已。太虚的唯心美术观更有指向真实的意义。

三、美术与人生

梁以中国美术及儒教俱本于他所谓 “非量”的 “直觉”,故在感情的基础上安立东方文化为审美的生活。这种观点影响颇大。如林语堂曾作《生活的艺术》、周作人曾写《艺术与生活》。然而太虚《佛法救世主义》指出:“近人昌言艺术人生,然既未经心之净化,而赡生之器亦缺如,殊未可遽言也。”[1](14编,207)表明太虚倒更正视现实的物质与精神文明的发展。在《论复性书院讲录》中,他批评道:“但如诗画等美术家,凭想象构成其美以安慰其情,聊以为已达于至善至诚也。”[1](16编,342)《佛法对现代人类之贡献》更指出,这种与真、善分离的美,“虽高唱美术之人生,亦不过如借酒浇愁之暂时颓醉于此渺茫空漠中! ”[1](13编,73)究其原因,“不经空慧破显,而平望真善,则仅象美术家之虚构想象,最不革命者也”。[1](16编,343)以非量的直觉寻求感情的满足,未能直面真实,这是太虚批评当时所谓“艺术人生”的原因。

所以,美术不能脱离现实人生而变成个别人的雅玩。在太虚看来,美术的意义远大于此。在《人欲之分析与治理》中,他指出艺术根于人类心中“创造社会平安之欲”:“文学图画等都是艺术,都可安慰人之心灵与精神。……而其原则不外使人得安慰,社会得平安。 ”[1](13编,744)平和人心从而平和世界,这是美术的价值。故在《美术与佛学》中他将和平寄望于美术:“若欲人类文明世界和平,非将工艺、文学等基本生活充实起来,创造新的美术不可。新的美术出现,则人之精神高尚生活有以寄托,行为亦善,行为善则粗暴忧患自除,粗暴忧患除则中国亦成安宁之中国。 ”[1](13编,1517)相应的,在《教育新见》中他强调儿童期起就应重视美育:“能利用美玩具及赞美言,诱开其知识,坊正其言动,更顺其情性,导之自描自制种种轻巧玩具,且导以爱惜,则智育、德育,即在美育中矣。 ”[1](13编,1374)

太虚极重视美术在健全人心方面的作用。他在《建设人间净土论》中说:“艺术为实业之升华,由资生之工艺进而为娱乐欣赏、陶神悦性之美术,用以提高其思想与健全身心。 ”[1](14编,129)健全的人心是知、情、意互相调和,德、智、美全面发展的;偏执一端则会使人心乃至民族文化发生分裂。因此,在《身心之病及其医药》中,太虚将全体文化包括美术都视为“心药”:“科学、哲学、艺术、宗教、政治、法律,皆是对治我执、法执二种病症之临时救济药品,用之得法,可以有相当效验,用之不得法,恐愈增其病耳。 ”[1](13编,1463)以此比照近世以来美术史,不禁感叹太虚之独觉先发。

太虚认为,要面对真实才能做到生活艺术化:“对于现实生活,应明白他即是‘缘生无生’的真相;还要真真实实地带了虔诚的性质去身体力行,而使这些现实生活,完全成为‘生活艺术化’。”[1](10编,142)这是主张美术不能脱离社会实践。

在《佛教美术与佛教》中,太虚于佛教艺术期待甚高:“美术即是由自心觉悟,而用各种方法表显出来,使他人也能得同样的觉悟,这就是佛教艺术的真义。所以,由佛教产生美术,而美术亦可通达到佛教的实际。 ”[1](13编,1522)所以,他主张艺以载道而非仅是悠闲的游戏:“艺术、游戏之职司者,虽贵职志一致,而以能尊教崇道为尤善。”“故必须有较高尚之志业,以为其情意之寄托,此又宗教、哲学、艺术等所由尚也。 ”[1](13编,1148)

太虚美术思想的高度辩证性,以及其直面真实的人生性,是当今中国美术亟应汲取的深刻智慧。

[1]太虚.太虚大师全书[C].台北:善导寺佛经流通处印行.

[2]梁漱溟.东西文化及其哲学[M].商务印书馆,1987.