“穷”教育走到十字路口

赵 义

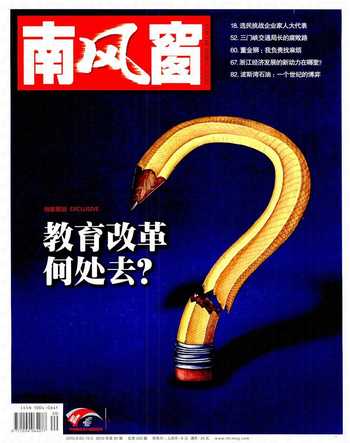

教育改革何去何从?

策划人语

中国教育,已经成为一个相当沉重的话题。“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子”,既是决策者经常的口头禅,也是老百姓的生活信条。当新一轮教育改革终于掀开大幕的时候,人们发现:对于教育,最让人沉痛的还不是为孩子争夺好学位时的无奈,学历贬值下教育作为底层上升途径功能的弱化,而是对于教育的信心的流失和动摇。当一个国家的民众对于后代的教育前景产生深刻动摇的时候,无疑是可怕和危险的。

为什么温家宝总理在全国“两会”上说的“让所有孩子都能上好学”引起代表们长时间的掌声?人们不是为了政府增加真金白银而兴高采烈,而是这句话传达的价值观念引起了强烈共鸣:教育天然应该是公正的,它要给每一个人带去梦想。如果说公平正义比太阳还有光辉,那么最耀眼的光辉来自教育。

一个在教育领域不能实现公平公正的国家,其实也就称不上一个公平公正的国家。一旦教育领域的不公平不公正的裂痕不能得到弥合,一个国家那些最美好的价值观念的口号也将变得漏洞百出。

邓小平曾说:“10年改革的最大失误是教育。”离他说这句话20余年过去了,“失误”以另外的形式、变幻着另外的后果仍在持续发生着,而其严重程度绝不小于邓小平当年的担忧。从党和政府的角度说,以教育改革来矫正这些“失误”,其成败不仅事关民众对于国家和民族未来的信心,也事关国家战略调整的基石是否牢固。

实现公平是最好的恢复信心的药剂。中国教育能否突围成功,教育公平能否实现也是个试金石。正如胡锦涛总书记说的那样,进一步消除制约教育发展和创新的体制机制障碍。如此,教育的优先发展地位就不会仅仅是嘴上说说,教育的“战略地位”也就不会变成是“略占地位”,公正也就不会变成“对一部分人的公正是对其他人的不公正”。

差不差钱

在一个据说“不差钱”的年代,中国教育似乎仍然没有去掉一个多年就有的标签:穷。如果一个落后地区喊出“再穷不能穷教育”还是正常的话,那么国内一流大学的校长也自嘲是“丐帮帮主”,中国教育看来也真是穷到一定份上了。

中国教育是穷。据中国社科院2009年《人口与劳动绿皮书》的报告,中国实际公共教育投入仅占GDP的2.4%,低于印度的2.7%,相当于美国的一半。中国财政性教育经费占GDP 4%比例的目标是1993年提出的,到2000年没有实现,于是2006年重申,在最新的教育改革和发展纲要中又明确提出要在2012年实现这一目标。近日外交部为中国的发展中国家属性辩护时也说,中国的公共教育投入严重不足,人均公共教育支出仅为40多美元,美国的相关数字是中国的几十倍之多。这些年的教育发展,扩招、普及9年义务教育、扩大高中招生,很大程度上是通过负债来实现的,从义务教育到高中到高校估计在6000亿元以上。

从另一面看,中国教育又不穷。前述绿皮书指出,如果仅从教育资源投入总量看,中国全社会的教育投入已达到了“一个很高的水平”。高到什么程度,相信每个家长都有感受。目前,我国受教育人口的家庭负担远远高于国际平均水平。据国家统计局黑龙江调查总队对1220户家庭的一项最新调查显示,有七成的家长觉得难以承受高昂的教育费用。这些费用主要包括补课费、择校费、住宿费、生话费等。调查还显示。家庭子女平均每月消费的金额占整个家庭收入的比重最多占1/4以上。

还有一个典型例子。说起现在屡禁不止的择校问题,常用的辩护理由是好学校、好学位仍然是稀缺资源。教育已经穷到不能改善这种稀缺状况了吗?但为什么这么多年人们没听说几个成功的增加优质学位的例子呢?某个大城市前年说要为民众增加几万个优质学位,去年教育部门的主要领导就出来说“不要忽悠老百姓”。

中央媒體2009年底报道过这样的一件事情:河南开封市部分中小学因择校问题造成近半教室空置。据开封市教育局提供的统计数据,从1999年至今,开封市区内中小学生的数量有增无减,但市区内初级中学减少了12所,小学减少了26所。这其中虽然不排除有处于提高办学效率的考量而关闭某些学校的因素,但教育资源严重失衡。中小学生越来越集中于热点学校。一方面弱势学校在关闭,一方面人们拼命花大价钱让孩子挤进已经不堪重负的热点学校。占地不足10亩的小学,接纳了将近3500名小学生。

看起来,在穷教育之下存在着巨大的教育资源的配置不公问题。民众仍然面临的上学难、上学贵的“难”和“贵”,绝不仅仅是因为教育穷,而是体制性、制度性问题,主要是教育资源的配置方式,这种配置方式削弱了教育的公共产品的性质,维护着教育产业化的后果,也是新一轮教育改革比让政府出真金白银更难突破的地方。

地方办教育

要把“穷”教育的问题辨析清楚,自然首先要搞清楚投入的主要责任方。只有理解了主要责任方,才可能理解现在的种种教育痼疾。从投入上讲,基本是两种方式:“中央出钱,地方出钱”和“中央出政策,地方出钱”。在教育公共投入中地方政府实际承担了主要角色。

以最近财政部部长谢旭人向全国人大常委会会议作的关于2010年以来预算执行“经济发展”,三是政府产出的“民生服务”,即公共产品和服务产出。地方政府对于三类不同的“绩效产出”偏好不同。地方政府偏向优先投资于能够较快产生显著绩效的经济建设,相对放缓较难产生绩效成果的民生服务建设,行政成本更是居高不下。要让地方党政主要负责同志当好教育的“后勤部长”,并不容易。

现在,中央财政直接负担部委下属重点高校,省级财政直接负担省属高校的支出,高中主要以县、区财政来负担。教育情况的报告中的数据为例,1~7月全国财政教育支出5616.37亿元,中央本级教育支出343.03亿元,仅占6.1%多一点。完整年份的情况也类似。比如2008年中央财政的教育支出仅占当年的财政性教育经费的15.27%。也就是说,我国财政教育支出绝大多数是地方政府在支出。在民生类公共产品的提供中,医疗卫生支出和社会保障支出主要依靠中央负担,教育主要靠地方。

有段时期,财权分权降低了基础教育占地方政府支出的比重。但我国有《义务教育法》和《教育法》等明确规定了地方政府在提供教育方面的具体财力责任,比如“两基达标”的硬性考核。因此,在刚性要求下,地方政府不得不将部分财力投入到教育。中央政府亦通过专项转移支付的手段保证地方教育的施行,因为这些教育专项通常要求地方政府提供一定比例的配套资金。通过种种方式,中央政府迫使地方政府将一定的自主支配财力运用到教育当中。

一般而言,地方政府支出可分为三类:一是政府的“有效运转”,二是政府产出的发展的短板现象即使在经济发达地区也很明显。比如,据新华社的报道,2009年,深圳市每100个初中毕业生中,只有48个能够考上公办普通高中,而同年深圳高考的本科录取率为52%,也就是说,在深圳,考公办普高比考大学本科还难。“十五”期间,市政府规划了8所公办寄宿制高级中学,然而,到了“十一五”期间也只建成了4所高级中学。

其实4%目标的实现难度也来自地方政府。财政性教育经费支出占GDP4%能否实现,取决于政府收入占GDP的比重。对于地方政府来说,预算外收入、制度外收入比重往往很高,比如土地财政、吃饭财政都是比较普遍的情况。这些预算外收入、制度外收人大多有特定用途,比如城建或者保证运转,这也就实际缩小了可以提高教育投入水平的政府收入占GDP的比重水平。因此,地方政府对于4%普遍态度很慎重,只是下决心提高财政性教育经费占财政支出的比重。

但这并非表明地方政府对于教育没有“兴趣”。因为地方政府偏好于GDP,这些年近60个大学城的出现就是明显例证。据媒体报道,近日,曾被称为中国第一个“政企合作”模式的大学城——东方大学城已负债总额高达24.16亿。“东方大学城不会是唯一的因为债务黑洞倒下的大学城。”很多城市打造大学城的真正目的是搞房地产开发。主要依靠银行贷款的众多高校由于过度借款,现如今已经论人有力付息、无力还本的境地。

而很多公办基础教育名校都是政府通过长期高强度财政投入和政策倾斜精心培育的产物。国内不少城市在2000年前后的教育产业化风潮中,还曾经把一些最优质的公办学校卖给了私人资本,以获取利益。有一段时间,有的地方将高等教育、职业教育、甚至义务教育推向市场,实行“公转民”改制,在经费投入上实行“民办公助”。这种改革模式,名义上是解决了经费投入不足的问题,减轻了财政负担,但实

际上是政府在卸包袱,让民办教育机构承担经费的大头。民办教育机构则将巨额教育成本转嫁到学生头上。

现在地方政府经常宣称要把名校效应扩展开来,让大家都受益,但还没有产生多大的效果。有的甚至是和房地产的开发绑在一起,很多地方家长买了房却发现上了当。择校的存在既缓解了地方财政的压力,又给掌握教育资源的部门带来这样或那样的好处和权利。正是在这种重重的利益交织下,基础教育资源均衡化步履维艰。不同学校之间教育资源严重失衡的局面日益固化。

主要依靠地方办教育的资源配置方式给教育深深打上了地方政府治理方式弊病的烙印。比如基础教育被房地产绑架,高校资源投入中的权学交易,等等。

公立学校到底是什么?

这个问题似乎答案很明确。但人们对于公立学校的负面评价从未如此严厉过。是收费型组织?是精力放在了争夺项目和课题,学术研究能力日益遭受质疑的分肥组织?曾经神圣的殿堂究竟去哪里了?

北京师范大学教授、博导劳凯声认为,中国的公立学校正处在一个十字路口上,如何进一步改革公立学校的体制,以及如何更好地发展公立学校,现在正处在一个抉择的关键时刻。中国的教育改革存在着两种并列的改革思路。一种改革思路是公法学的改革思路,一种是民商法学的改革思路。公法学改革思路有可能使中国的公立学校改革倒退到计划经济的老路上,民商法学的改革思路又可能使公立学校这种为不特定人群服务的公共服务机构蜕变成为企业,蜕变成为以盈利为目的的社会组织。现在还没有找到如何能够实现一种既有办学自主权,又能保证公共性的渠道。

公立學校的收费不断更新花样和愈演愈烈,说明公立学校有蜕变成为以盈利为目的的社会组织的危险。客观而言,教育公共投入不足,的确是从大学校长到一个教育局长都高喊自己是丐帮成员的原因所在。有很多问题是逼出来的,比如教师的工资。相当一段时间老师工资的很大部分是要依靠学校自己解决。正如一个企业员工底薪微薄,主要靠提成激励一样。有的地方也是近几年开始下决心由政府买断教师的结构工资,以前教师结构工资的自筹方式导致教师无法安心教书。

但是,一旦公立学校开始蜕变成经济组织,就有了自己一套运转逻辑,极大败坏了教育的公共品质。学校乱收费就是一个典型例子。2000年左右开始整治教育乱收费,到今天仍然是花样翻新,屡禁不止。8月16日,国家发改委和教育部就联合下发了《关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》。这是国家相关部门自2000年左右治理“教育乱收费”以来,首次将“中小学服务性收费和代收费”作为规范内容如此明确地列出。通知称,中小学服务性收费,是指学校(包括义务教育学校、高中阶段学校、中等职业学校)在完成正常的教学任务外,为在校学生提供由学生或学生家长自愿选择的服务而收取的费用;中小学代收费,是指学校为方便学生在校学习和生活,在学生或学生家长自愿的前提下,为提供服务的单位代收代付的费用。中小学服务性收费和代收费就是学校牟利的新花样。正如其它条件不变,人们奢望政府财政收入再达到多少万亿,也难以改变收费型部门的牟利冲动一样,公立学校日益变成收费型经济组织的特征不是简单依靠教育投入增加所可以改变的。

公立学校变成经济组织还表现在,这些年,大学掌握了极大的经济自主权,而办学自主权和内部民主管理则非常薄弱。权力结构的变化可以说极大纵容了职务犯罪的发生。在一些大学,领导或管理层环节成了所谓的敏感期,围绕官位和权力的争夺便此起彼伏。因为在这样的职位背后有比如产业系统这样庞大的利益。

无疑,公立学校的以营利为目的的经济组织化是可怕的。