Singh指数及手术方式对老年股骨粗隆间骨折患者内固定术效果的影响

郭景芳,陈 焱,顾凯明,康文磊,秦春耀,赵 军,杜振海,刘改云

(包头医学院第三附属医院,内蒙古包头 014030)

随社会老龄化,股骨粗隆间骨折发生率有逐年上升趋势[1],病因主要与骨质疏松有关。自 20世纪60年代以来,内固定术逐渐成为粗隆间骨折治疗的首选,其中动力髋部螺钉(DHS)、股骨近端髓内钉(PFN)、角钢板、空心加压螺纹钉内固定术等术式均被认为有明确疗效。近年来,此类骨折内固定术治疗失败的病例屡见报道,主要原因为此类患者多存在股骨近端骨质下降。骨质疏松的分级诊断目前尚无权威标准,其中 Singh指数[2]具有方法简便、易于掌握等优点。2002年 1月 ~2008年 10月,我们共为 115例(剔除因手术操作或后续康复治疗不当等导致者)老年股骨粗隆间骨折患者行内固定术治疗,现回顾性分析 Singh指数及手术方式与老年股骨粗隆间骨折患者内固定术失败率的关系,旨在为临床治疗提供依据。

1 临床资料

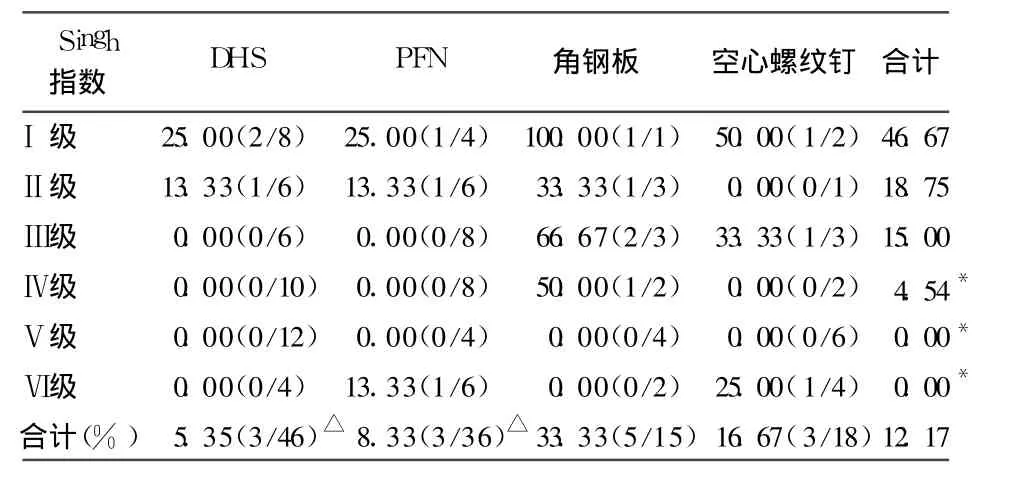

同期行内固定术的老年股骨粗隆间骨折患者115例,年龄 60~94岁,平均 70.2岁。根据其伤时所摄标准骨盆 X线片,Singh指数为Ⅰ级 15例、Ⅱ级16例、Ⅲ级 20例、Ⅳ级 22例、Ⅴ级 26例、Ⅵ级 16例;均行内固定术,内固定物为 DHS 46例、PFN 36例、角钢板 15例、空心螺纹钉 18例;以 Sanders创伤性髋关节功能评分 <35分为治疗失败标准,本组共有 14例(12.17%)治疗失败,具体情况见表1。应用 SPSS 13.0统计软件进行的统计分析显示,随Singh指数升高,内固定术失败率有升高趋势,Pear-son相关分析显示两者呈正相关,r=0.5。

表1 115例患者Singh指数及内固定物与内固定术失败率的关系(%)

2 讨论

股骨粗隆间骨折多见于老年人,男性多于女性,约为 1.5∶1,属于关节囊外骨折。老年患者的股骨粗隆间骨折多为直接外力(如跌倒)所致,加之老年人股骨近端局部骨质疏松脆弱,骨折多为粉碎性。随着老龄化社会进程加速,人均寿命的延长及骨质疏松人数的增加,老年人发生股骨粗隆间骨折的概率呈上升趋势。流行病学研究发现,骨质疏松性髋部骨折在不同区域、不同民族发病率差异较明显,生活环境亦为十分重要的影响因素。髋部骨折后果非常严重,国外学者认为:①无论性别如何,髋部骨折后患者死亡危险性随年龄增加而显著增加;②任何年龄段髋部骨折后的病死率男性高于女性;③男性与女性髋部骨折死亡危险性的差异随年龄增大而逐渐加大[3]。近年研究显示,内固定术为治疗老年股骨粗隆间骨折的有效方法。目前临床一般依据股骨粗隆间骨折分型选择术式,但手术失败率仍然较高,最可能的原因为患者股骨近端存在骨质疏松,内固定物不能获得很好的把持力而松动脱落甚或断裂,从而导致骨折端不能一期愈合甚至造成终身残疾。骨折能否牢靠固定取决于骨骼质量、骨折类型、骨折复位质量、内固定物设计及内固定物在骨骼中的置放位置。其中临床医师能够控制的因素包括复位质量、内固定物设计及手术操作,尤以内固定物设计最为重要。

近年研究发现,用各种骨密度测量指标诊断骨质疏松症造成的误诊、漏诊较多,原因可能为骨密度值在不同程度上受操作人员、环境、机器、方法及测量部位等诸多因素影响,存在着由仪器等引起的随机误差及较大的系统误差;骨密度变化不仅与骨质疏松程度有关,还与骨髂的几何形状有关,受身高、体质量影响。故骨密度测定不能作为单一指标用于骨质疏松的诊断[4]。Singh指数分度基于骨小梁多少及形态结构变化而定,不代表骨矿含量的绝对值,作为骨折阈值的指标灵敏性及准确性欠佳,受人为因素影响较大,但其符合骨小梁的吸收、消失规律,可在骨盆平片上测量,方便实用且易于掌握,适用于基层医院及大规模普查。全身不同部位骨髂的骨量丢失速度不同,股骨以外部位的任何指标都难以准确地反映股骨近端骨质疏松程度。因此 Singh指数在预测髋部骨折方面仍有实用意义,若能与其他检测方法联合应用,则能更好的反映骨质疏松患者的骨量改变。本资料显示,Singh指数与老年股骨粗隆间骨折内固定术失败率呈正相关,采用 DHS和 PFN内固定术者失败率显著低于其他术式。提示并非所有股骨粗隆间骨折均适合行内固定术,不同内固定术式手术效果不同。Hornby等[5]对 60岁以上转子间骨折随机行加压螺钉固定和骨牵引两种治疗,结果显示其一般并发症、6个月病死率、疼痛、下肢肿胀和未愈合溃疡等无显著差异,手术治疗能获得较好的解剖位愈合。Bartucci等[6]研究显示,对 Singh指数三级以下不稳定骨折患者行 DHS内固定术联合骨水泥加固疗效优于单用 DHS内固定术。

总之,对于老年股骨粗隆间骨折患者应常规评定 Singh指数,Singh指数低于Ⅲ级者宜行内固定术,内固定物以 DHS和 PFN为宜;余患者可行保守治疗,或在常规内固定术基础上联合局部植骨、骨水泥内固定。

[1]王亦璁.骨与关节损伤[M].4版.北京:人民卫生出版社,2007:1184-1191.

[2]Singh M,Nagrath AR,Maini PS.Changes in trabecular pattern of the upper end of the femur as an index of osteoporosis[J].J Bone Joint Surg Am,1970,52(3):457-467.

[3]危杰.股骨转子间骨折[J].中华创伤骨科杂志,2004,6(5):554-557.

[4]朱江涛,卫小春.股骨粗隆间骨折分型[J].实用骨科杂志,2007,13(7):410-413.

[5]Hornby R,Evans JG,Vardon V.Operative or conservative treatment for trochanteric fracturesof the femur:A randomized epidemiological trial in elderly patients[J].JBone Joint Surg(Br),1989,71(4):619-623.

[6]Bartucci EJ,Gonzalez MH,Cooperman DR,et al.The effect of adjunctivemethylmethacrylate on failures of fixation and function in patients with intertrochanteric fractures and osteoporosis[J].Bone Joint Surg Am,1985,67(7):1094-1107.