抗病毒药物治疗慢性乙型肝炎的评价分析与政策建议

张 卫黄旭明陈 莹

抗病毒药物治疗慢性乙型肝炎的评价分析与政策建议

张 卫1黄旭明2陈 莹2

慢性乙型肝炎在我国是一个严重的公共卫生问题,也是世界关注的焦点问题之一。国内外有关专家公认慢性乙型肝炎进行早期抗病毒治疗是阻止乙型肝炎进一步发展的根本手段,然而有效治疗慢性乙型肝炎的抗病毒药物在我国部分省、市(区)尚未被纳入医疗保险支付范围。我国2004年对慢性乙型肝炎患者的调查显示,仅有19%的病人接受了抗病毒治疗。本文就目前抗病毒治疗慢性乙型肝炎的主要药物进行了分析,并对慢性乙型肝炎的治疗方案管理、如何实行医疗保险支付办法、减轻患者经济负担等提出建议。

一、前言

慢性乙型肝炎(Chronic Viral Hepatitis B,CH-B) (慢性乙肝)是国家法定乙类传染病,发病率一直排在法定报告传染病的前列。该病在我国不仅是临床医学问题,更是公共卫生问题、社会问题。如何有效预防控制慢性乙型肝炎,不仅是我国公共卫生工作的重点,也是世界关注的焦点问题。

二、乙型肝炎需要防治并举

为降低中国乙型肝炎发病率,对于未感染乙肝病毒者,我国采取的主要预防措施是接种乙肝疫苗,特别是对新出生婴儿。卫生部发布的《2006~2010年全国乙型病毒性肝炎防治规划》(以下简称《规划》)中将“采取免疫预防为主、防治兼顾的综合措施,优先保护新生儿和重点人群,有效遏制乙肝的高流行状态,至2010年使我国人群乙肝发病率和乙肝表面抗原携带率有显著下降,并降低由乙肝引发的肝硬化和肝癌的死亡”作为乙肝防治的总体目标。1992年,卫生部将乙肝疫苗纳入儿童计划免疫管理,并颁布了《全国乙肝疫苗免疫接种实施方案》;2002年经国务院批准将乙肝疫苗纳入儿童计划免疫。这些措施的实施有力地推动了乙肝防治工作的深入开展,有效降低了乙肝病毒的感染率和携带率。

而对于已感染乙肝病毒的患者来说,进行早期抗病毒治疗是阻止乙肝进一步发展的根本手段,这一点国内外已达成共识。因此乙肝患者应该到正规的医院在有经验的专科医生指导下接受抗病毒治疗。乙肝是由乙型肝炎病毒(HBV)感染肝细胞所致,慢性乙型肝炎反复发作与乙肝病毒持续复制有关,只有清除或抑制乙肝病毒,才能防止慢性乙肝的发作。治疗乙肝的主要目的是防止乙肝向肝硬化和肝癌发展,这个目的只有通过抗病毒治疗才真正有可能实现。抗病毒治疗是慢性乙肝治疗的关键,但目前尚无一种能迅速、直接清除乙肝病毒的药物,即使最好的抗病毒药物的疗效也仅能达到50%左右。医学界所公认的治疗慢性乙肝有确切疗效的抗病毒药物主要为两大类:α-干扰素和核苷(酸)类似物。

三、慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案的比较

(一)慢性乙肝治疗的总体目标

根据中华医学会肝病学分会和感染病学分会颁发的《慢性乙型肝炎防治指南》,慢性乙肝治疗的总体目标是:最大限度地长期抑制或消除乙肝病毒,减轻肝细胞炎症坏死及纤维化,延缓和阻止疾病进展,减少和防止肝脏失代偿、肝硬化、肝细胞癌及其并发症的发生,从而改善生活质量和延长存活时间。对于符合适应证的患者,进行早期抗病毒治疗是关键。

(二)慢性乙肝抗病毒治疗药物比较

慢性乙肝抗病毒治疗药物——中国国家食品药品监督管理局正式批准的治疗乙肝抗病毒药物包括干扰素类和核苷(酸)类似物两大类药物,而这两类药物各有其优缺点。核苷(酸)类似物对乙肝病毒抑制率较高、适应证较广,但对e抗原血清学转换率低,HBsAg转阴率更低,且疗程长,不易停药,长期应用易出现乙肝病毒的耐药变异而失去疗效。而干扰素类药物适应证明确,e抗原血清学转换率较高,有可能使HBsAg转阴,且疗程有限,疗效较持久,不发生病毒耐药,但需要注射使用,有一定不良反应。目前治疗乙肝的干扰素有两种:即α-干扰素和聚乙二醇化干扰素。由于聚乙二醇化干扰素在血液中浓度稳定,维持时间长,每周只需注射一次,使用较方便,且副作用较α-干扰素低,因此美国和欧洲肝病学会制订的《慢性乙型肝炎诊治指南》或《慢性乙型肝炎诊治流程》均建议,用聚乙二醇化干扰素α-2a取代α-干扰素,以解决α-干扰素在血液中浓度不稳定、每周需多次注射、副作用发生率较高和疗效不及聚乙二醇化干扰素等缺点,目前已成为国际上应用干扰素治疗乙肝的发展趋势。

对核苷(酸)类药物无应答或耐药的患者,可用干扰素治疗;同样,对干扰素有禁忌的患者,可用核苷(酸)类药物治疗。目前这两类药物都是慢性乙肝抗病毒治疗的主要药物。慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案及疗效比较见表1。

(三)临床医生治疗慢性乙型肝炎的意见分析

我们在北京、上海等9个城市中选择了从事肝病临床工作、每周处置超过15位乙肝患者的187名专家(主治医师以上职称),就慢性乙肝抗病毒治疗方案及疗效比较进行了问卷调查(调查结果见附录1)。统计显示,临床医生对慢性乙肝患者主要采用抗病毒治疗,对慢性乙肝抗病毒治疗药物核苷(酸)类似物药物及干扰素类药物的适应证及其治疗特点的把握基本明确,对于抗病毒药物治疗效果基本清晰,与国际上治疗乙肝的建议是相符的。

表1 慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案及疗效比较

四、慢性乙型肝炎抗病毒治疗成本-效果分析

研究表明[4,5],使用拉米夫定治疗慢性乙肝患者可以降低病人的经济负担。下面就聚乙二醇干扰素α-2a与拉米夫定治疗慢性乙肝的成本-效果进行比较。

(一)抗病毒药物治疗HBeAg阳性慢性乙肝的成本-效果分析[10]

聚乙二醇干扰素α-2a使用1年后,HBeAg阳性慢性乙肝患者的期望寿命为27.39年,其年均医疗费用为5128元。与拉米夫定使用1~4年相比,聚乙二醇干扰素α-2a治疗1年后人均延长寿命分别为0.79至0.52年,每延长1年寿命所需增加的医疗费用(增量成本-效果)为16563~18954元;如果考虑慢性乙肝患者相关状态的生命质量评分,则人均延长0.88至0.57质量调整生命年,每延长1个质量调整生命年所需增加的医疗费用(增量成本-效果)为15031~17207元。

(二)抗病毒药物治疗HBeAg阴性慢性乙肝的成本-效果分析

聚乙二醇干扰素α-2a使用1年后,HBeAg阴性慢性乙肝患者的期望寿命为18.89年,其年均医疗费用为9167元。与拉米夫定使用1年相比,聚乙二醇干扰素α-2a治疗1年后人均延长寿命为0.93年,每延长1年寿命所需增加的医疗费用(增量成本-效果)为16675元;如果考虑慢性乙肝患者相关状态的生命质量评分,则人均延长1.00质量调整生命年,每延长1个质量调整生命年所需增加的医疗费用(增量成本-效果)为15418元。

(三)抗病毒治疗的费用与不使用抗病毒治疗的费用比较

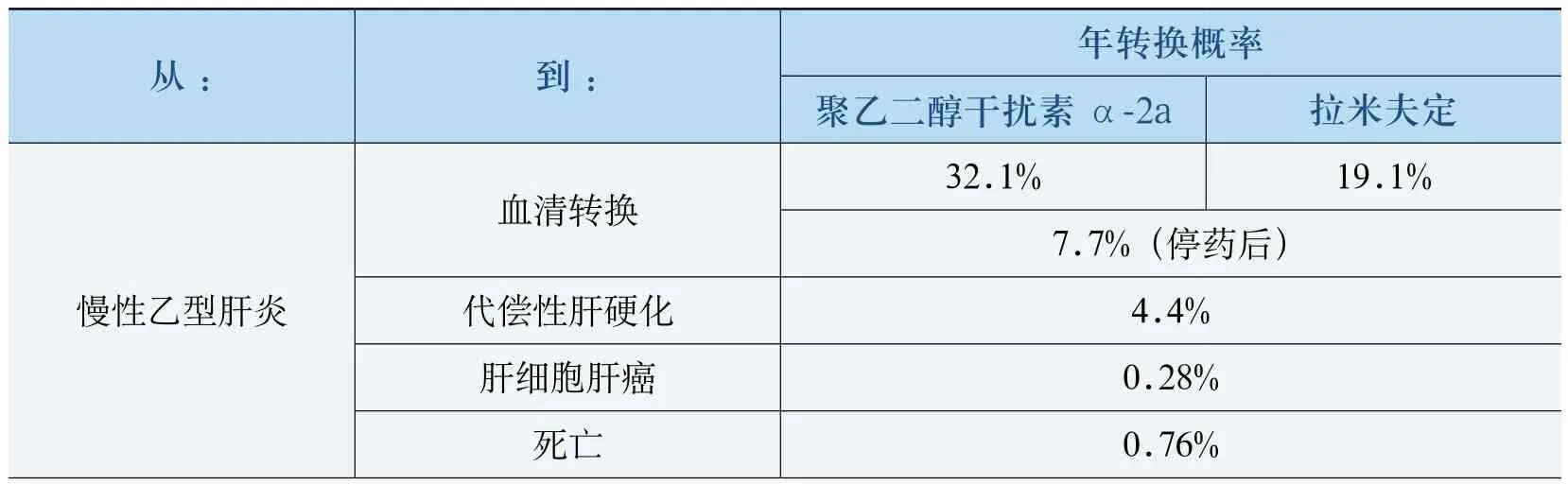

为了更简洁地对比两者的费用,我们以目前单价较高、达到血清学转换率也较高的派罗欣为例做一个粗略的保守计算,我们采用了陈栋等人在论文《聚乙二醇干扰素α-2a与拉米夫定治疗e抗原阳性慢性乙型肝炎的经济学评价》中通过文献收集后经两轮专家咨询获得的慢性乙型肝炎(HBeAg阳性)各状态间的转换概率(见附录2),为了简化模型,在此仅将乙肝视为治愈(达到血清学转换且保持稳定)和非治愈(未达到血清学转换,或复发及其他疾病转归);费用比较时采用附录3中的平均直接医疗费用(不包括肝移植费用),假定贴现率为0%,病程以30年计算。

不使用派罗欣治疗的直接医疗费用为:17747 ×30=532410(元);使用派罗欣治疗48周的直接医疗费用为408620元。

通过以上数字可以看出,使用派罗欣抗病毒治疗慢性乙肝比不进行抗病毒治疗节省医疗费用。如果贴现率提高或者计算肝移植费用,则差价更明显。

五、慢性乙肝抗病毒药物医疗费用的支付现状分析

当前我国慢性乙型肝炎防治工作面临巨大挑战,如患者医疗费用负担过重,依从性差,不能有效阻断疾病进展。如何使乙肝患者能够得到有效治疗,控制疾病进展,减少卫生资源不必要的浪费,已成为相关部门关注的问题。

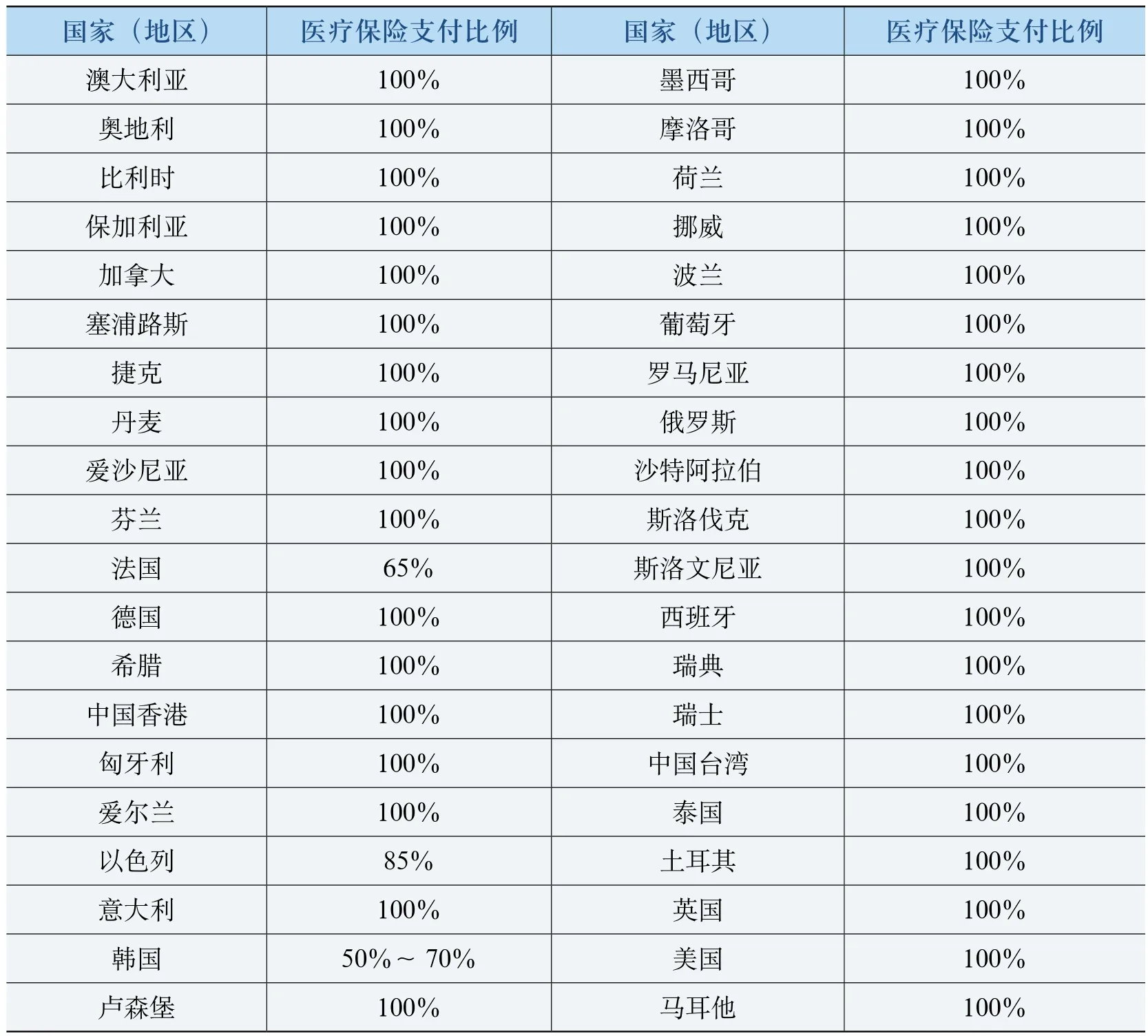

我国大多数地区的劳动保障部门和医保经办机构已将α-干扰素纳入到医疗保险支付范围,有15个省、市(区)已将聚乙二醇干扰素α-2a纳入到医疗保险支付范围,从而使乙肝患者能够得到有效治疗。虽然聚乙二醇干扰素α-2a在我国各省市的医疗保险支付政策与地区发达状况没有正相关性,但我国人均GDP排名第一和第二的上海、北京还未将其纳入医疗保险支付范围。表2中列出了聚乙二醇干扰素α-2a在各国的医疗保险支付情况。

对于核苷(酸)类似物药物,国内除北京、西藏外的各省市(区)均已将其中的拉米夫定纳入医疗保险基金支付范围,其它核苷(酸)类似物药物因大部分在2004年国家医保目录评审后上市,故未纳入当前医保报销范围。

六、对慢性乙肝抗病毒治疗的医疗费用支付建议

(1)建议将乙肝抗病毒药物——干扰素和核苷类药物纳入医保报销范围。尤其是2004年版医保目录缺失的干扰素类。同时,基于聚乙二醇干扰素α-2a在临床上已成为替代α-干扰素成为一线用药,建议在干扰素类药物中增加聚乙二醇干扰素α-2a。

(2)鼓励高危人群进行乙肝疫苗接种,将乙肝疫苗接种的部分或全部纳入医保报销目录。

(3)为了确保医保基金不会受到太大冲击,保障医保制度的各项措施顺利实施,建议:①组织专家论证,严格限定乙肝抗病毒药物的适应证、适用范围,凡超出药品限定使用范围发生的费用,基本医疗保险统筹基金不予支付。②制定适当报销比例,由医保基金和个人共同负担治疗费用。可以制定试验性的支付比例,从较低的支付比例开始,按照医保基金的具体情况进行调节;同时,也可采取对积极配合治疗的患者提高报销比例的办法促进患者遵从医嘱,配合治疗,从而提高疗效,节约基金。③对抗炎保肝类药物进行科学评价,促进合理使用。对于无效或疗效不确切的药物从医保目录中剔除,促进基金有效利用。

[1] Lau GK,et al. EASL 2006.Durability of response and occurrence of late response to peginterferon alfa-2a(40KD) [PEGASYS] one year post-treatment in patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B

[2] Marcellin P, Bonino F, Lau GK, et al. Sustained response of Hepatitis Be antigen-negative patients 3 years after treatment with peginterferon alfa-2a

[3] Marcellin P, et al. EASL 2009. Increasing rates ofHBsAg clearance and seroconversion in patients with HBeAg-negative disease treated with peginterferon alfa-2a ±Lamivudine: result of 5-year post-treatment follow up

[4] 陈兴宝,陈慧芬,Larry Lacey等. 拉米夫定治疗慢性乙型肝炎病毒感染的经济效益. 肝脏,2002,(2):79-81

[5] 陈栋,卢宪中,陈慧云,黄瑛.拉米夫定治疗慢性乙型肝炎经济学评价. 肝脏,2005,10(2):73-75

[6] 陈栋,陈文,姚光弼. 聚乙二醇干扰素α-2a与拉米夫定治疗e抗原阳性慢性乙型肝炎的经济学评价.中华传染病杂志,2007,25(8):468-472

表2 聚乙二醇干扰素α-2a在各国的医疗保险支付情况

本文感谢北京大学基础医学院微生物学系教授庄辉院士、首都医科大学附属北京友谊医院贾继东教授、北京大学人民医院魏来副院长、北京地坛医院成军副院长、北京大学第一临床医院感染科主任王贵强教授的大力支持协助。

附录1

问卷调查统计结果

本次调查共发放263份问卷,涵盖北京、上海、广州、郑州、沈阳、济南、锦州、抚顺、南京等9个城市。其中收回有效问卷共187份。

调查对象为主治医师以上职称,从事肝病临床工作、每周处置超过15位乙肝患者的医生。问卷统计结果如下:

(1)对于处于免疫清除期及短期内计划怀孕或上学的年轻乙肝患者,88.23%的医生认为首选干扰素类药物,4.81%的医生认为首选核苷类似物药物,而6.95%的医生认为应首选其它药物(如护肝药物);

(2)对于处于肝硬化失代偿的慢性乙肝患者,10.70%的医生首选干扰素类药物,而89.30%的医生首选核苷类似物药物;

(3)认为治疗乙肝而不易出现耐药这种不良反应的药物是干扰素类药物的医生占93.58%,而认为是核苷类似物药物的医生占6.42%;

(4)当临床乙肝患者对某种核苷类似物药物出现耐药,替代药物首选干扰素类药物的占51.34%,而首选其它核苷类似物药物的占48.66%;

(5)关于目前治疗乙肝疗程,91.44%的临床医生认为干扰素类药物疗程相对明确,而有8.56%的医生认为核苷类似物药物的疗程相对明确;

(6)对于可达到HBeAg转换,停药且停药后病情稳定治疗首选聚乙二醇化干扰素类药物的占96.26%,而首选核苷类似物药物的仅占3.74%;

(7)为达到HBeAg清除为目的的治疗首选聚乙二醇化干扰素类药物的医生占96.26%,而首选核苷类似物药物的医生仅占3.74%;

(8)对于在适用干扰素的患者中,依据疗效及患者的依从性,治疗方案首选聚乙二醇化干扰素的医生占96.26%,首选普通干扰素的医生占3.74%。

附录2

慢性乙型肝炎(HBeAg+)不同状态之间的年转换概率基准值

从: 到: 年转换概率聚乙二醇干扰素α-2a 拉米夫定血清转换慢性乙型肝炎 8.0%(第1年) 35.0%(第1年)3.0%(第2年及以后)代偿性肝硬化 1.0%死亡 0.60%代偿性肝硬化失代偿性肝硬化 4.60%肝细胞肝癌 2.5%死亡 4.31%失代偿性肝硬化肝细胞肝癌 2.5%肝移植 1.40%死亡 39.0%肝细胞肝癌 肝移植 0.08%死亡 84.3%肝移植 肝移植后 85%死亡 15%肝移植后 死亡 1.5%

附录31

中国各类乙肝病人每年平均经济损失(元)

1张卫,研究员,北京市疾病预防控制中心

2黄旭明,陈莹,中域药物经济学发展应用中心