应用文献素材提升试题质量

丁爱军

(江苏省扬州中学江苏扬州225009)

应用文献素材提升试题质量

丁爱军

(江苏省扬州中学江苏扬州225009)

原创试题关注试题背景、试题呈现方式,已经成为高考命题中的一种趋势。试题情境的设计成为命题评价的一个重要参数,命题工作者尝试将科研成果应用到试题研制中。由于原创试题是一项综合的学科命题技术,制约的因素众多,如被考学生的知识背景、文献素材的可靠性、命题者的专业素养等,这些均对原创试题的质量产生决定性影响。分析近年来文献素材在试题研制中的案例,发现有许多值得研究的问题和需要完善的策略,以下是笔者以案例分析的形式对此作粗浅的探讨。

一、文献素材与原创试题

文献素材在试题研制中的运用是指将期刊杂志论文、学位论文或研讨会论文中有改编为试题价值的成果处理成化学学科试题的命题形式。恢复高考制度以来,我国原创化学试题的命制经过了三个过程:书本知识或习题的拓展、国外试题的改编和高校试题的迁移、多元化的试题命制形式。将文献素材运用于试题研制成为新的试题研究热点,其特点突出表现为:材料背景的真实性,选题切口的新颖性,灵活多变的创新性。但是,由于命题者所处的角度、知识背景和工作经历等诸多因素的影响,这类试题也存在着一些值得探讨的问题。

二、问题分析

从文献素材本身来看,由于成果本身不具有“绝对可靠”的承诺,因此素材中的数据、结论都有待推敲,甚至有些图示或结论就是谬误,这样的“拿来主义”可能会对广大考生和教师产生误导,

摘要:优选素材是原创化学试题的根本环节。优选的文献素材在试题研制中具有新颖的特点,也必然伴随问题的存在。文中对优选文献素材进入实际命题操作的4个典型特点进行剖析,并介绍了两个案例,文后对此命题技术进行反思。

关键词:优选整合素材;文献素材;原创试题

从文献素材使用过程来看,由于成果本身聚焦的并不是某个值得命制的热点话题,因此使用者可能在截取的过程中“为命题而取舍”,可能会失却文献作者的真正用意,断章取义有之,削足适履有之,皆不足为怪。因此,优选素材是原创试题的源头环节,整合素材是决定原创试题质量的关键环节。

从文献使用者来看,每个人看问题的视角丰富多彩,曲解作者意图甚至背离作者意图的可能是存在的,而使用成果的最好方式是与文献所有者对话,但是大型命题的时效性要求高,保密性要求更高,这种方式显然过于理想化。解决这个问题的最好办法只有期待国家构建和不断丰富各学科的试题库,打造有中国特色的命题库,但短时间内又不可能实现。

三、文献素材使用的实践分析

笔者以江苏高考化学卷第18题为例进行如下操作性分析,以期为命题者提供有效借鉴。

例1“温室效应”是全球关注的环境问题之一。CO2是目前大气中含量最高的一种温室气体。因此,控制和治理CO2是解决温室效应的有效途径。

问题一:下列措施中,有利于降低大气中CO2浓度的有:_______。(填字母)

a.减少化石燃料的使用

b.植树造林,增大植被面积

c.采用节能技术

d.利用太阳能、风能

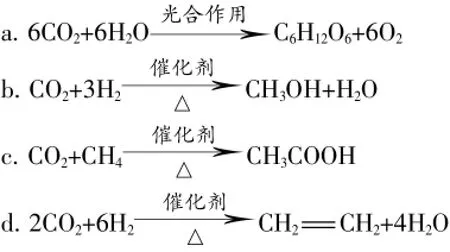

问题二:将CO2转化成有机物可有效实现碳循环。CO2转化成有机物的例子很多,如:

以上反应中,最节能的是______________,原子利用率最高的是______________。

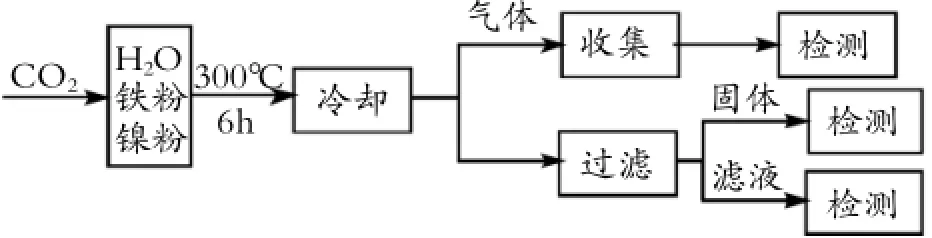

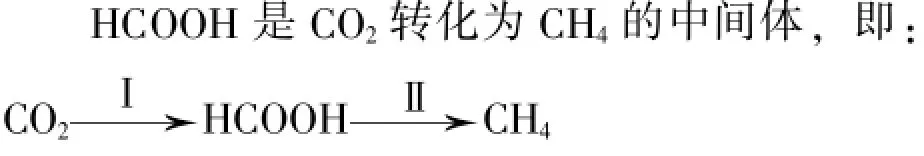

问题三:文献报道某课题组利用CO2催化氢化制甲烷的研究过程如下:

反应结束后,气体中检测到CH4和H2,滤液中检测到HCOOH,固体中检测到镍粉和Fe3O4。

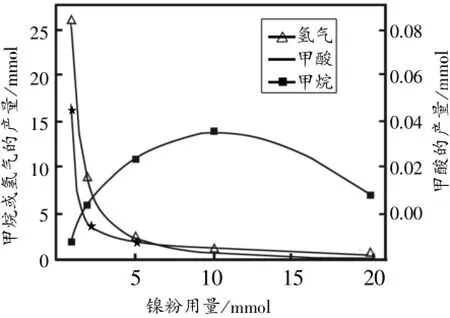

CH4、HCOOH、H2的产量和镍粉用量的关系

如图所示(仅改变镍粉用量,其他条件不变),研究人员根据实验结果得出结论:

①写出产生H2的反应方程式。

②由图可知,镍粉是_______。(填字母)

a.反应Ⅰ的催化剂b.反应Ⅱ的催化剂

c.反应Ⅰ、Ⅱ的催化剂d.不是催化剂

③当镍粉用量从1mmol增加到10mmol,反应速率的变化情况是。(填字母)

a.反应Ⅰ的速率增加,反应Ⅱ的速率不变

b.反应Ⅰ的速率不变,反应Ⅱ的速率增加

c.反应ⅠⅡ的速率均不变

e.反应ⅠⅡ的速率均增加,且反应Ⅱ的速率增加得快

f.反应Ⅰ的速率减小,反应Ⅱ的速率增加

题干呈现的简约性。温室效应是一个老话题,但是命题者从控制和治理的有效途径入手,既为试题由浅入深设置良好的台阶,也为后来的“CO2甲烷化”奠定基础。二氧化碳化学是古老而新鲜的研究话题,命题者从二氧化碳的控制到治理手段的引入,非常自然。

问题设计的梯度性。命题者的前两个问题分别围绕控制、治理这两个中心话题设计,问题二中对反应的评价,具有多角度的特征,其中b、d两个选项为后续问题设计埋下伏笔,即二氧化碳可以与氢气转化为有机物,最终完成甲烷化。

亮点设计的思考性。每个原创型试题都有其“亮点”,它是题目的灵魂。命题者需要足够的素材进行支撑。问题三的题干呈现是以框图结合文字表述的形式进行的,框图有利于考生能够从宏观上整体把握试题的命制意图,文字表述有助于对框图进行完善性表达。

荧光显微镜观察结果显示,SW480细胞转染率约80%。Real-time PCR结果显示在miR-454-3p mimics转染组,细胞的miR-454-3p的mRNA表达水平显著高于miR-454-3p阴性对照组(P<0.05,图2)。

问题三的3个小问题呈现出良好的梯度和层次,第一个小问题探讨氢气的来源问题,必须结合框图信息和文字信息进行综合推理。第二个小问题是探讨镍粉作为催化剂的问题,应根据坐标图中甲酸和甲烷的产量曲线判断镍作为催化剂的作用。最后一个问题是关于催化效果,这是考查考生对“双纵坐标轴”图示的分析能力,其中代表反应Ⅰ速率变化的甲酸产量对应右边的纵坐标轴,代表反应Ⅱ速率变化的甲烷产量对应左边的纵坐标轴,只要考生能够注意到两者单位虽然都是mmol,但是数值相差几百倍,就不难理解对反应Ⅱ的催化效果更显著了。本题答案为

优选素材的整合性。查阅相关资料,输入“CO2甲烷化”的关键词后,出现了近20篇关于这个研究点的文献成果,其中《环境科学》1993年第5期的《CO2催化氢化研究》、《哈尔滨师范大学自然科学学报》2001年第6期的《二氧化碳甲烷化催化剂的研究》、《化工进展》2005年第3期的《非晶态Ni合金催化剂用于低温甲烷化反应的研究》等文献资料从甲烷化机理、催化剂制备、反应影响因素、金属不同担载量和载体、双金属催化剂等不同角度进行了全面分析。

研究结果表明:(1)二氧化碳甲烷化的机理为:反应CO2(g)→CO2(i),H2(g)→2H(m),CO2(i)+2H(m)→HCOOH(i),HCOOH(i)→H+(s)+HCOO-(s), HCOOH(i)→CO(m)+H2O,CO(m)+6H(m)→CH4+H2O(多步)。(注:m、s、i分别表示物质吸附在金属上、载体上及未经确定的吸附点。)(2)在双金属催化剂中,Ni—Mn催化剂的活性最好,其活性高于单组分镍催化剂,并具有良好的抗热性能。(3)载体问题:综合考虑α-Al2O3作载体可得到较高的转化率,其中Ni的担载量以6%为宜。(4)催化反应最佳条件为反应温度300℃,V(CO2)/V(H2)=1∶4为宜。

由上述研究资料看出,命题者综合考虑了相关因素,并对文献的原图作了大胆的修改,如:横坐标修改为考生熟悉的物质的量的呈现方式,原文献中是Ni组分的担载量(镍在催化剂中的含量);纵坐标修改为相关物质的产量等。这些修改均对考生做题大有帮助,对为迅速切入问题有较好的提示作用。

四、原创试题的两个案例

笔者以《水处理技术》2008第34卷第5期中罗志勇、张胜涛等的《高铁酸钾的制备及其处理生活污水的实效研究》一文以及其他几篇研究高铁酸钾的制备的论文为载体,设计了以下试题仅供批判。

案例一:关于“高铁酸钾的制备”的综合题

例1高铁酸盐(如K2FeO4)是一种高效绿色氧化剂,可用于废水和生活用水的处理。从环境保护的角度看,制备高铁酸盐较好的方法为电化学法。

(1)电化学法制备高铁酸钠采用铁片作阳极, NaOH溶液作为电解质溶液,其电流效率可达到40%。写出阳极的电极反应式:______________。

(2)铁丝网电极是更理想的阳极材料,相同条件下,可将电流效率提高至70%以上,原因是______________。研究亦发现,铁电极在某一电压范围内会生成Fe2O3膜而“钝化”,原因可能是______________。

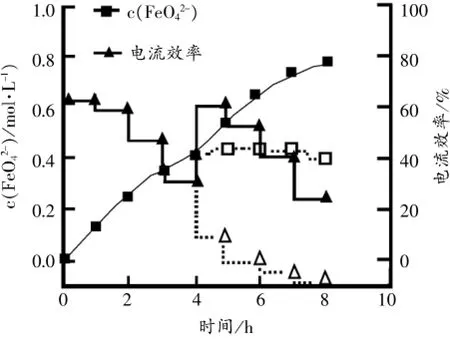

(3)FeO42-易与水反应生成絮状氢氧化铁,也会影响高铁酸盐的产率。若以铁丝网为阳极,在中间环节(对应图1中4h后)过滤掉氢氧化铁,合成过程中FeO42-浓度以及电流效率随时间的变化如图1中实线所示(图中曲线是每隔1h测得的数据)。图中虚线部分对应于没有过滤氢氧化铁而连续电解的情况。下列判断正确的是()

A.过滤掉氢氧化铁有利于获得较高浓度的高铁酸盐溶液

B.过滤掉氢氧化铁对电流效率影响不大

C.实验表明氢氧化铁的存在影响高铁酸盐浓度的增加

D.实验表明不过滤掉氢氧化铁,6h后电流效率几乎为0

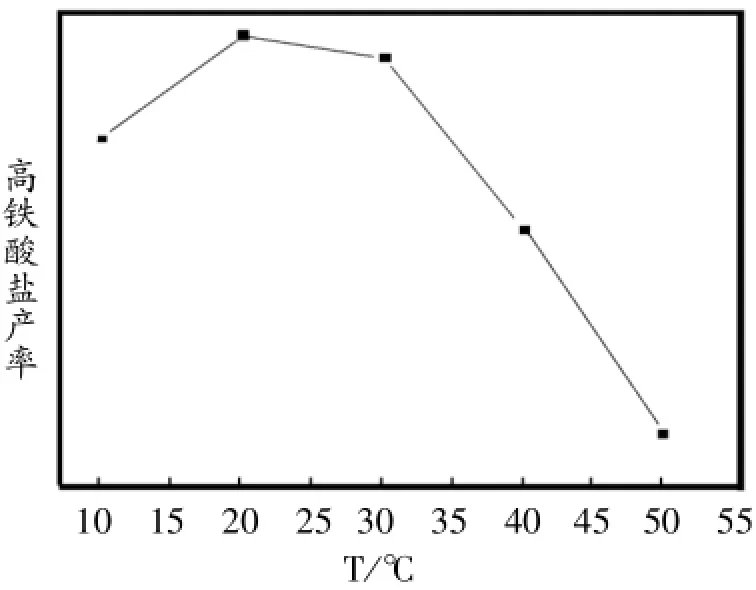

(4)碱性条件下,高铁酸盐的稳定性与温度有关(如图2)。随温度升高,高铁酸盐产率先增大后减小的原因是______________。

(5)人们还对用铁的氧化物作电极制备高铁酸盐进行了研究,例如以磁铁矿多孔电极制备高铁酸盐,该研究方向的价值在于()

A.将1molFe3O4氧化成高铁酸盐需10/3mol电子

图1

图2

B.以低价态铁的氧化物为电极,可以实现变废(铁锈)为宝

C.自然界有许多磁铁矿,该方法的原料来源广泛

D.磁铁矿作为多孔电极不会出现“钝化”现象

本题答案:(1)Fe-6e-+8OH-═FeO42-+4H2O(2)铁丝网的接触面积更大。因为铁电极上发生析氧反应4OH--4e-═O2↑+2H2O,氧气将铁氧化而得到氧化铁膜。(3)ACD(4)升温电解一方面加快了高铁酸盐的生成速率,另一方面又加速FeO42-的分解,10~20℃生成为主要因素,20℃以后分解为主要因素。(5)BCD。

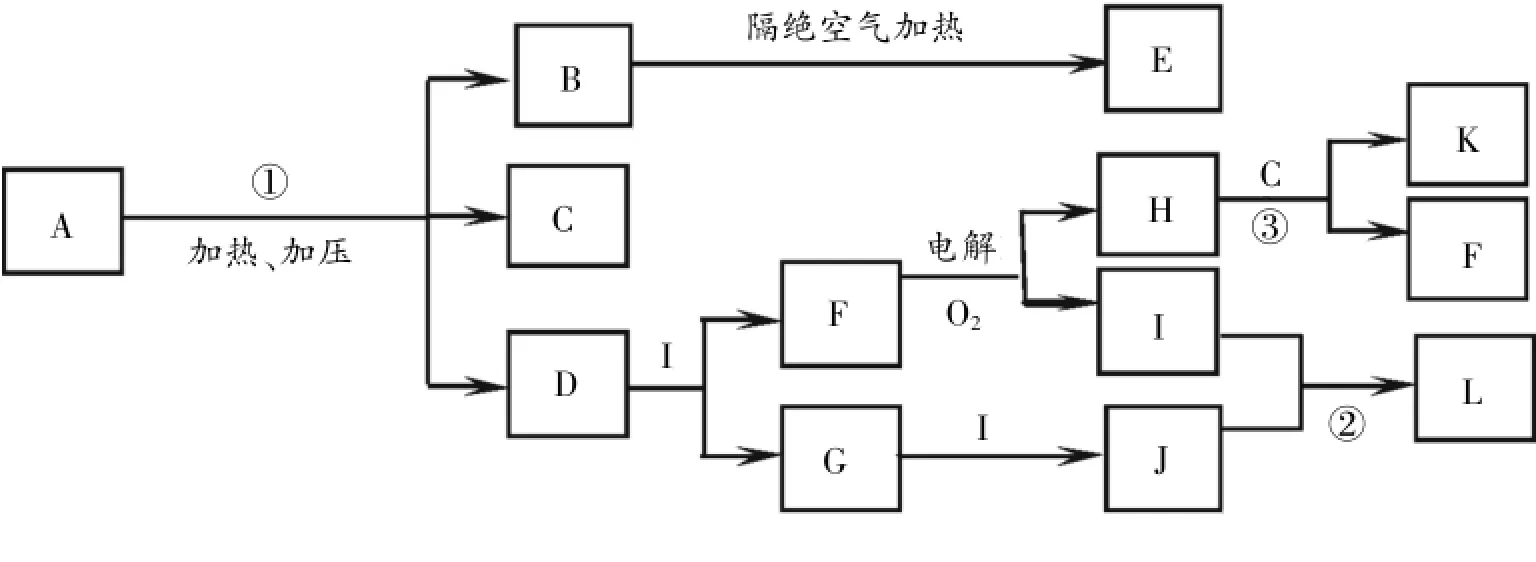

案例二:关于“三聚氰胺”的框图题

笔者以《吉林大学学报》(理学版)2008第46卷第3期中李雪飞、张剑等的《三聚氰胺热解产物的特性分析》一文为主要支撑素材,设计了以下试题框图题。

例2已知下图每一方框中的字母代表一种反应物或生成物(图中部分生成物没有列出)。化合物A是一种常用的肥料,其化学式可表示为XY4ZM2,组成A的四种元素都是短周期元素,其原子序数之和为22,X、M、Z分别位于相邻的主族,原子序数依次增大。C、D、G、I、J、K为气体,其中C、K的温室效应均显著,K是含碳量最高的有机物,D能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。B为一种白色固体,其化学式可表示为X3Y6M6,F的化学式可表示为X3M4。请按要求回答下列问题:

(1)反应①、②、③的化学方程式分别为______________、______________、______________。

(2)B中M的质量分数为。

(3)化合物F是一种新型无机材料,它的一种结构(β-X3M4)具有可与金刚石相媲美的硬度。请推测该材料可能用途之一是______________。

本题答案:(1)6(NH2)2CO→C3H6N6+6NH3+3CO2、4NO2+O2+2H2O=4HNO3、CO2+4H2→CH4+2H2O(2)66.7%(3)做耐磨材料等。

五、优选整合素材的实践反思

优选整合素材是原创化学试题的重要特征。在优选环节中,关键是三结合:一是结合社会焦点、热点,尽可能使用学生熟悉的话题和情境,较好的避免因素材的生疏差异造成的测试偏差;二是结合学生知识背景,严格参照《课程标准》,坚持不超、不高,始终关注中学化学核心知识体系;三是结合地方实际,体现学科为生产劳动服务的特点,体现源于生产生活,高于生产生活的主体思路。在整合素材环节中,要注意设计的三要素:一是有梯度。设计的问题应紧密结合试题的思维路径,坚持由浅入深,深入浅出。二是有深度。在最能体现试题质量的关键问题上,要问出新意,问出质量。三是有效度。所设计的问题要充分预设可能的种种情况,做到评分标准、难度预设、效度达成高度协调。

综上所述,文献素材的运用是原创化学试题的一条好路子,值得探索,它对中学阶段“题海战术”有一定的纠偏作用,它是回归化学科学的真实性和保驾中学化学新课程实施的良好命题技术之一。

文章编号:1008-0546(2010)03-0074-04中图分类号:G632.479

文献标识码:B因为试题本身也承载一定的教育功能。试题本身不会“说话”,但是它的影响力会“讲话”,在某种意义上说,它的“讲话”力度有时超越了试题本身应有的角色。

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2010.03.033