国家级体育精品课程建设现状分析研究

刘 超 姜同仁

(1.淮北煤炭师范学院a.教学评价办公室;b.体育学院,安徽淮北235000;2.安徽财经大学体育教学部,安徽蚌埠233041)

课程是高等学校实现人才培养目标的基本途径,课程教学质量直接影响人才培养的质量,课程建设的水平是教学质量的重要标志。教育部根据高等教育发展的现状和要求,自2003年起决定实施“质量工程”,国家精品课程建设是实施 “质量工程”的重大举措。至2008年底,已有1678门课程(本科)被评为国家级精品课程。体育精品课程在此项工程中不仅取得了长足的进步,而且成为高等学校体育教学改革和建设中基础性的核心工作,其水平、质量和成果已成为衡量办学水平和教学质量的重要标志。本文对2003~2008年国家级体育精品课程建设情况进行分析,以期为我国体育精品课程的健康可持续发展提供帮助。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

2003~2008年31门国家级体育精品课程,其中公共课7门,理论课13门,技术课11门。

1.2 研究方法

查阅相关文献,对2003~2008年31门国家级体育精品课程进行点击浏览,通过内容分析法进行分析,从中找出其各自的特点和存在的不足。对所得数据采用SPSS10.0软件进行处理,从而得出本研究的结论。

2 结果与分析

2.1 国家级体育精品课程建设情况

2003~2008年,各校根据教育部文件精神,结合各自实际,开展了积极且富有成效的精品课程建设工作 (见表1)。

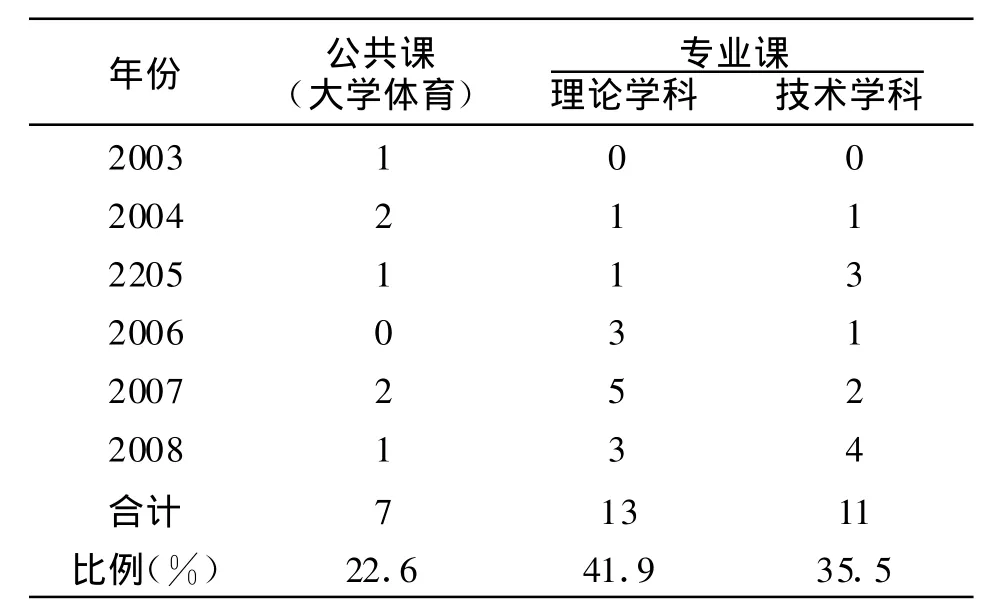

表1 2003~2008年国家级精品课程 (本科)门数

至2008年底,已建成1678门国家级精品课程(本科),分别为 127、248、238、254、411、400门,逐步形成以13个一级学科为框架、70个二级学科为主体,覆盖几乎所有学科内容的立体化精品课程体系。其中国家级体育精品课程31门,在整个70个国家级本科类二级精品课程体系中各年分别位列 28、22、18、24、16、16位,平均名次为21名,处于中等偏上的位置,总体呈现出良好的发展态势,已经成为精品课程体系中重要组成部分,并发挥着积极地作用。具体情况如表1。

2.1.1 国家级体育精品课程学校分布情况

31门国家级体育精品课程来自25所高校,根据研究的需要,将这些高校分为 “211”大学、体育专业院校和普通大学三类,其中 “211”大学所占比例最高,达到61.2%,其次为体育专业院校(不包括北京体育大学),占25.8%,普通大学只占12.9%。

2.1.2 国家级体育精品课程学科分布情况

将体育学科按照专业进行分类,分为公共课和专业课。公共课指的是大学体育;专业课分为理论学科和技术学科 (见表2)。

表2 2003~2008年国家级体育精品课程(本科)学科分布

2.1.3 国家级体育精品课程地域分布情况

从2003~2008年国家级体育精品课程地域分布来看 (表3):在全国 (内地)31个行政区域中,只有14个区域有国家级体育精品课程,这种不平衡性表现的较为突出。

表3 2003~2008年国家级体育精品课程 (本科)地域分布情况

2.1.4 国家级体育精品课程教学团队情况

从国家级体育精品课程教学团队的整体情况看:高级职称教师所占比例较高,平均为56.7%,其中公共课占52.3%,理论课占68.8%,技术课占62.3%;在学历方面,硕士以上教师平均占52.6%,其中理论课最高,达到86.6%,其次为技术课,占56.2%,公共课较低,为41%;在年龄分布上,50岁以上的教师占14.5%,40~49岁的教师占37.4%,30~39岁的教师占36.4%,30岁以下的教师占11.7%。

2.1.5 国家级体育精品课程可浏览量较低

由于有些体育精品课程评审结束后没有得到及时的更新,有些网站链接经常出错,或网站的服务器出错,有些高校未公开体育精品课程资源,需要账号、密码才可以浏览,浏览率和资源共享率较低。31门国家级体育精品课程虽然都能打开,但能全部打开浏览的课程只有6门,只占19.4%,有80%的课程一些内容不能浏览,特别是电子教案和课件,这完全违背了教育部开展精品课程建设的初衷。按照 《国家精品课程建设工作实施办法》的要求,所有国家级精品课程都应向全国高校免费开放,实现精品课程资源共享,以满足社会需要,推动全国高校教育教学质量的全面提升。

2.2 国家级体育精品课程网上资源建设情况分析

课程资源包括课程教学内容和基本教学环境。根据 《现代远程教育资源建设规范》中对网络课程做的相关规定,“课程教学内容”指电子教案、课件以及授课录像,“基本教学环境”包括与网络课程学习直接有关的练习题、答疑系统、课程学习讨论系统和作业提交与管理系统。

2.2.1 国家级体育精品课程教学内容的呈现形式与可浏览情况

根据对31门体育精品课程的浏览情况进行分析 (表4)多数体育精品课程没有案例。

表4 2003~2008年国家级体育精品课程网上资源呈现情况

2.2.2 国家级体育精品课程基本教学环境建设情况

“基本教学环境”包括习题与测验、实验实训以及交互平台。其中交互平台包括学习论坛、答疑系统、作业提交与管理系统、考试系统。

根据对31门体育精品课程的浏览情况进行分析(表4),习题与测验的呈现形式有在线和下载两种,但能打开可共使用的只有 13门,占41.9%。实验实训呈现形式也是在线播放和下载播放两种,能打开可共使用的只有7门,占22.6%,其中在线播放最为普遍。各门课程都设有交互平台栏目,能全部或部分打开的只有13门,其中学习论坛 10门,占 32.3%;答疑系统 11门,占35.5%;作业提交与管理系统 9门,占29.0%;考试系统7门,占22.6%。

2.3 国家级体育精品课程存在的问题分析

2.3.1 有为了 “精品”而建 “精品” 的嫌疑

通过对31门国家级体育精品课程的浏览和统计数据显示,目前体育精品课程建设工作中普遍是为了 “精品”而建 “精品”。表现在:首先体育精品课程的建设还是停留在 “知识教育”的层面上;其次是有些材料只是简单回答了所填表格中提出的问题,没有新意,甚至是有关材料的翻版;再次是成为体育精品课程以后,多数课程网站更新工作就停止了,有些内容或栏目已卸载或关闭,没有起到体育精品课程资源共享和示范作用。

2.3.2 国家级体育精品课程学科和地域分布不均

从学科分布来看:公共课7门,占 22.6%,理论课程13门,占41.9%,技术学科11门,占35.5%。从几年的建设轨迹中可以发现,公共课保持稳步发展的势态,技术学科中,国家级体育精品课程中只有篮球、排球、田径、武术 (民族传统体育)、滑冰课、健美操、户外运动等7门课程,理论学科课程也只有人体解剖学、运动生理学、学校体育学、运动心理学、体育管理学、运动生物力学、运动生物化学、奥林匹克运动、竞技教育学、体适能评定理论与方法、运动训练学等13门课程,所涉及到的理论学科和技术学科远远不够,且发展不平衡,应引起高度重视,进一步加强建设。

从地域分布来看,由于地域以及经济发展的不平衡,导致在全国 (内地)31个行政区域中,只有14个区域有国家级体育精品课程,这种不平衡性表现的较为突出,仅北京、上海两市就占了31个席位的 13个,比例高达42%,除5门来自东北、陕西、云南的高校外,其他课程均来自经济发达地区。一个国家教育事业的进步,不仅仅是某一个地区、省市的进步,而是全国范围内的整体性的提升。因此,切实加强中西部地区的体育精品课程建设,对带动落后地区体育教育水平,促进体育教育事业全面健康发展有着深远的意义。

2.3.3 国家级体育精品课程中公共课和技术课的教学团队职称和学历水平偏低

经过多年努力,国家级体育精品课程已基本建立了一支水平较高、在职称、学历和年龄结构等都较为合理的教师梯队。但由于受 “重理论、轻技术,重专业、轻公共课”的传统观念影响,从总体上看,公共课和技术课的教学团队,在职称和学历方面,与理论课相比还有较大差距,应引起高度重视,加强建设,使之均衡发展。公共课受益面最广,对促进大学生终身参加体育锻炼和形成终身体育意识,起到不可替代的作用;而技术课是体育学科的特色和支持,是其它任何课程都无法替代的,其教学团队整体水平的高低,决定本学科的发展质量。因此,必须下大力气加强公共课和技术课教学团队的建设,只有这样才能真正振兴体育学科。

2.3.4 国家级体育精品课程资源重复性大,指导性不强;交互平台使用率不高

电子教案能较系统全面的反映教学内容,授课录像更注重教学过程中的细节,如能将录像与教学内容的文稿有机地结合起来,能最大限度地提高学生自主学习的效果。但对31门国家级体育精品课程所呈现的电子教案、课件与网络课程内容来看,他们之间没有实现互补的效应,只是呈现的形式不同,多数内容出现相同之处,有些甚至是教材的简单“搬家”。授课录像只是某位教师或某几位教师某节课的实况,31门国家级体育精品课程都没有提供完整的授课录像,指导性不强,示范性大打折扣。通过统计,31门国家级体育精品课程都设有交互平台栏目,但学习交流、答疑、作业提交与管理和考试等这些系统使用率不高。

2.3.5 国家级体育精品课程教学评价形式单一,说服力不强

教学评价是保证课程教学质量的重要环节,一般包括总体评价、学生评价和同行评价等形式。具体的评价方式为学生评价、学生和专家 (教师)与录像资料评价、学生和专家与教师评价、学生和专家与教师及用人单位评价、学生和专家与教师及用人单位毕业生评价、学生和专家与教师及社会评价、用人单位与社会评价等几种。但对31门国家级体育精品课程中所呈现的评价方式来看,都只是列举了校内外专家、教师以及在校生等对课程的评价,普遍采用学生评教与专家、教师评教的方式。而毕业生、用人单位和社会的评价几乎没有,说服力不强。因此,建立国家级体育精品课程动态的评价体系迫在眉睫。

3 国家级体育精品课程建设的对策

3.1 认识体育精品课程建设的必要性和重要性

首先,体育精品课程建设是培养高素质体育创新人才的有效保证。要培养21世纪要求的 “宽基础、高素质、强能力”创新体育人才,一方面要拓宽专业口径,加强学科之间的交叉、渗透与融合;另一方面由于专业知识在不断更新和发展,要求课程内容不断更新和调整。其次,体育精品课程建设是教学改革的核心和重点。教学内容、课程体系、教学方法和手段改革既是学校教学改革的核心,也是教学改革的重点和难点,而体育精品课程建设既从纵向以推进教学方法、手段的改革和教学内容的时代性和科学性,又加强了课程之间的横向结合,进一步优化课程体系,同时通过研究、建设与实践,不断提高体育教师队伍实施素质教育的能力。第三,体育精品课程建设是教学各项条件建设的联系和纽带。抓体育精品课程建设,必将相应地促进师资、教材、条件、管理及手段和方法的改革,并最终通过系统优化创新人才培养模式,提高教学质量,培养高素质的人才。最后,体育精品课程建设是提升体育学科在整个学校地位和魅力的窗口。通过体育精品课程建设,可以提高体育学科在学校乃至社会的地位,同时也是体育学科向学校其它学科和社会展示其发展水平和独特魅力的窗口,更是惠及学生,提高教学质量的保证,只有通过体育精品课程建设和展示,才能使大家了解体育,关心体育,重视体育,才能减少对体育的偏见。

3.2 开放课程资源,真正实现资源共享

构建体育精品课程的共享资源是体育精品课程建设的重点和关键,也是体育精品课程建设的终极目标,对于真正达到体育精品课程建设的最终目的具有举足轻重的作用。因此,各校应当改变观念,在确保上网内容不侵犯他人知识产权的前提下,从课程资源和教学过程两个方面,按照 《国家精品课程建设工作实施办法》的要求,不断完善和健全体育精品课程平台,构建体育精品课程的共享资源,真正实现体育精品课程资源共享和满足社会需要。

3.3 切实加强体育精品课程教学团队建设

建设高质量的体育精品课程教学团队,是提高教学质量和科研水平的关键因素。要加强体育精品课程教学团队建设,逐步形成一支以主讲教授负责的、结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师梯队。因为教学团队的知识结构、知识创新能力和师德风貌直接决定着精品课程的质量和水平。可以说,没有名教师就没有名课程,名师是一所高校体育精品课程的形象代表。有了名师,可以凝聚成一个高素质的人才组合中心、高水平的学科中心、成果卓著的科研中心,可以支撑起一个著名的课程或课程群。高校开展体育精品课程建设,其重要内容就是加快培养和引进一批名师,形成自己的名师团队。

3.4 优化课程教学内容,建设立体化教材

要科学准确定位体育精品课程在人才培养中的地位和作用。体育精品课程的教学内容既注重基础教育,又重视专业教育;既注重人文素质教育,又重视科学精神教育;既充分发挥体育精品课程在课程群中的独特作用,又注意加强各课程之间的有机联系,增强其内在逻辑性,在传授知识技能、培养能力与提高素质的结合上构建人才培养的课程框架。使课程内容具有足够的广度、深度和梯度,突出显示多样化、开放性和可选择性的特点。为此,体育精品课程应根据人才培养方案的要求和学生的特点与学校的实际教学条件,重视教学内容的优化整合,吸纳并应用教学改革的优秀成果,利用网络优势,建立以学习理论、教学理论和后现代课程观为指导,结合学习者的个体差异性,采用一体化教学设计、多种媒体有机结合的立体化教材,保证精品课程教学内容的基础性、先进性和前沿性。

3.5 建立公平、合理、科学的评价体系

建设体育精品课程的最终目的就是提高人才培养质量,而对体育精品课程教学质量的评价至关重要,必须建立一套科学合理的评价体系,这是体育精品课程建设不可或缺的重要组成部分。目前国家级体育精品课程虽然从课程内容、课程实施方式、教师团队等多方面,设置了相关评价权重,建立了一级、二级评价指标,以及对课程评价的基本评价方案。但在评价体系的科学性、针对性和可操作性方面,还存在一些不足之处,从而使得在体育精品课程的评选过程中,往往会落入俗套,形成定式,不能够真正体现精品课程的本质、内涵和特色。因此,应根据各门课程自身的性质和特点,有所侧重的建立一个立体化的动态评价与静态评价相结合的评价体系,更显得迫在眉睫。

3.6 加强对体育精品课程定期的检查和监控

国家级体育精品课程是社会的共享资源,建设国家级体育精品课程是为了提高教学水平,提升人才培养质量的重大举措,因此,应适时对体育精品课程网站进行维护、更新和建设,通过定期和不定期对体育精品课程网站的访问、数据读取和访问流量监控与检查,确保体育精品课程资源的共享和示范性。对不能达到要求的体育精品课程,应给予相应的处罚。

[1]教育部.关于启动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知 [P].2003

[2]全国高校学校教学精品课程建设工作网站:http//www.jpkcnet.com

[3]贡福海,王莉.试论高校精品课程建设 [J].黑龙江高教研究,2004,117(1):126~128

[4]董传国.国家级体育精品课程建设的研究[J].南京体育学院学报,2008,7(2):89~92

[5]教育部.关于印发“全国普通高等学校体育教育本科专业各类主干课程教学指导纲要”的通知 [P].2004,9

[6]张大良,吕浩雪.打造精品课程,提升教学质量[J].中国高等教育 (半月刊),2003,9:8~9

[7]李克安,张存群.以建设精品课程为契机,加强基础课建设[J].中国大学教学,2003,9:22~23

[8]张尧学.扎实推进“质量工程”,抓紧抓实精品课程建设 [J].中国高等教育 (半月刊).2003,9:6~7

[9]黄宝玉,项国雄.国家精品课程建设现状分析与思考 [J].中国高教研究,2007,(9):72~76

[10]刘思聪,邵桂华,孙传宁.我国高校体育类精品课程建设现状分析与对策研究 [J].成都体育学院学报,2008,34(5):71~ 74

[11]柳礼泉.论精品课程的特征[J].高等教育研究,2009,30(3):82~ 86

[12]张威.对普通高校体育精品课程建设的探析 [J].上海体育学院学报,2004,(9):6~ 7

[13]段德君.建设精品课程的实践与思考 [J].高等农业教育,2004,3 (3):50~ 52