我国宏观经济政策措施对国际收支平衡的影响分析

余 旭

摘要:本文在分析我国国际收支状况、研究宏观经济与国际收支相互影响的关系中,运用国际收支差率、外汇储备率、外经比率等新定义的指标分析国际收支平衡等问题,进而探讨并提出了世界金融危机时期我国应实施低水平的国际收支平衡和内外均衡等观点和政策建议。

关键词:国际收支平衡;宏观调控;金融危机

Abstract: This paper is analyzing Chinese balance of payments condition and studying the relation to influence mutually of macroeconomic and balance of payments. It makes use of the lately- define index including the difference rate of balance of payments,the rate of foreign exchange reserve and the rate of the foreign and domestic economy to analyze equilibrium in balance of payments and otherwise,then inquiries into and puts forward the standpoints and policy suggestions that the balance of payments of the low level and the equilibria for the foreign and domestic economy should be carried out when the world financial crisis period.

Key Words:balance of payments,the macroeconomic regulation and control,policy,financial crisis

中图分类号:F830.2文献标识码:B文章编号:1674-2265(2009)06-0030-04

世界金融危机爆发前后中国国际收支平衡问题成为中外焦点。国际收支作为我国应对世界金融危机的重要环节,需要综合运用宏观经济政策加以调控。

一、国际收支平衡的度量方法

“保持国际收支平衡”,是根据在一定的条件下国际收支状况有利于国民经济的发展尤其是可持续发展而言的,是指相对的、动态的、区间性的、适度而又可维持的平衡概念。

度量国际收支平衡的指标主要有3个:

国际收支差率(k)=(近12月)国际收支(经常、资本)差额(A)/(近12月)国际收支总额。这项指标反映国际收支差额偏离程度,是各种涉及国际收支及其差额因素综合的结果,它的变化并不随经济发展而国际收支总规模变化而变化,差额变化但总规模也变化而差率可能不变,此时平衡状态其实没有变化;差额不变但总规模变化时差率却变化,此时应该说平衡状态发生了变化(如两头在外、自相平衡的出口加工贸易只是影响差率而非影响差额);顺差大并不能说明热钱流入,顺差变大、总规模未相应扩大甚至减少时差率将明显上升,在贸易、投资政策没有变化的情况下可能有热钱大量流入,进而可能影响国际收支平衡,反之(即使是国际收支顺差情形)热钱大量流出也会影响国际收支平衡;在出口依赖型的经济增长方式下国际收支顺差大、差率也高、并非一定是国际收支失衡,虽然加大进口或加大对外投资就能控制顺差、直接干预国际收支,但现实往往是相对扩大总规模以调节差率、保持顺差、维护相对平衡。因而差率比差额更能反映国际收支相对平衡状况和汇率承受的相对压力。将国际收支差率分为四个区:逆差率区(下沿为历史最低)、低顺差率区、中顺差率区、高顺差率区(上沿为历史最高),一般情况下,都应该处于中、低顺差区,当国际收支差率上升到历史高位或下降到历史低位,就可能存在国际收支平衡问题。汇率升值时,国际收支差率高就存在收汇贬值风险,应调低顺差率;反之,可调高顺差率;在经济周期的峰谷区和金融危机时期,国际收支差率应维持在低、中顺差率区或朝此方向调控。

外汇储备率=外汇储备/(近12月)国际收支(经常、资本)支出额。这项指标反映外汇储备与国际收支中全部付汇需要的对比关系,其值过高则外汇储备机会成本高、风险大;过低则对外付汇能力不强。因而是研究对外付汇能力和外汇储备适度规模的有效指标。当外汇储备率较高时,国际收支差率在中、低顺差区的选择余地较大,反之国际收支差率应相对偏高一点。要避免出现尤其是持续出现逆差率区+低外汇储备率或高顺差率区+高外汇储备率的情形。在汇率升值情况下,应适当降低外汇储备率和国际收支顺差率以减少风险。

外经比率(j)=国际收支总额/国民生产总值。这一指标反映对外经济与整体经济的比例,反映国际收支总量的相对水平、经济开放程度、经济增长对外依存度和内外经济相互协调程度。它与“货物和服务净出口/支出法国内生产总值”在图像上波动比较吻合,但后者未包含资本项目。外经比率值过高说明内外经济缺乏匀称、相互失衡,一旦外部条件变化受到的冲击将很大且外部风险容易传入国内。衡量外经比率高、低只能根据各国国情及其一定时期的发展战略进行纵向、横向比较,一般情况下它的变化应该是较为平缓的、渐进的,只有当内外经济环境、内外经济结构和相互比例、经济增长方式等因素发生激烈变化(如国内、外经济、金融危机)或经过较大的调节时才会发生一定的变化、出现拐点。

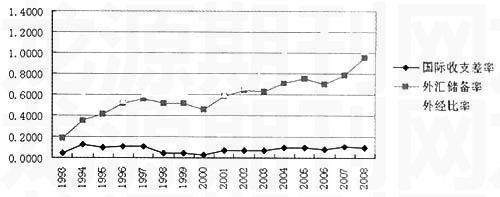

如下图,中国1993年以来国际收支的低顺差率区为0至0.04,中顺差率区为0.04至0.08,0.08以上为高顺差率区。2007年国际收支差率处于近十年来最高水平为0.103、2008年0.098也接近次高(1997年中国实行国际收支申报制度影响前后数据的可比性),并已连续六年基本处于高顺差率区,国际收支失衡问题已经凸现、汇率承受升值压力。我国外汇储备率一直处于总体上升趋势,2008年为最高水平,表明外汇储备机会成本高、风险大。我国外经比率(已用年末汇率折算)在1993年至2002年均维持在0.456至0.67之间,自2003年0.84逐年较快递增至2007年1.26(2008年预计在1.03左右),表明经济增长对外依存度过高、风险较大,内外经济逐渐缺乏对称、相互失衡,所以2008年世界金融危机的爆发我国经济受到很大冲击、因美元资产风险的损失巨大。综合这些指标和人民币汇率(中国2005年汇改以后的汇率数据具有参考价值)持续升值情况,表明2007年我国明显存在着国际收支平衡问题和外汇储备风险问题,2008年各项指标多已出现拐点或(如外汇储备率)将要出现拐点。出现这种相对数指标的拐点正是两个相比指标变化速度快慢的逆转。

未来中国经济和国际收支状况主要取决于世界金融危机的演化,实施怎样的宏观经济政策需要基于对形势的预判。如何由国际收支“纠过偏”转向“防逆转”,需要我们反思和明确宏观经济调控思路。

二、关于国际收支平衡与宏观调控政策的思考

(一)宏观经济与国际收支相互影响的关系

按照西方经济理论,宏观经济存在充分就业、物价稳定、经济增长与国际收支平衡四个重大问题,这四个目标既存在相互促进的关系又往往存在一定的矛盾和冲突。随着我国对外开放的不断发展,尤其是在经济全球化趋势深入发展和国际产业转移不断加快的背景下,要求我们把内外经济结合起来分析。开放经济条件下国民收入恒等式“国民收入=消费+投资+政府支出+净出口=消费+储蓄+政府收入”,是一个反映内外经济的关系式。我们还可从资金供求来看外汇收支与货币政策实施的关系,货币供给来自两大资金创造机制:一是基础货币通过商业银行信贷、外汇放款等来创造;一是基础货币通过央行直接购买的外汇储备来实现。

在宏观经济政策四大目标中,国际收支是一国国内经济情况的对外反映,国际收支失衡是国内经济和对外经济失衡的综合结果。根据国际收支调节吸收分析法,在内需不足、总供给大于总需求的情况下,实行经济快速增长、扩大就业,就会表现为大量的贸易顺差并伴随资金净流入,持续大量顺差和资金流动性过剩就将促进国内通货膨胀,最终要在无通胀下充分就业和持续快速稳定的经济增长就有困难。另一方面,根据国际收支平衡的结构理论,国际收支失衡也可能是国内经济结构失衡、单一、老化、落后等引起,从而影响外部失衡,需要改善经济结构才能改善国际收支状况,通过改变生产结构和产品性质,由此增加出口增长率、减少进口收入弹性,才能在促进经济增长同时又能实现国际收支平衡。同时,如果一国的外部均衡难以实现,反过来也会影响内部均衡的目标。尤其是在金融、经济危机时期,国际商品市场和金融市场失衡、剧烈动荡,会通过贸易、投资影响国内经济均衡和国际收支平衡。

现运用新定义的指标建立宏观经济与国际收支之间的关系式。根据国际收支差率k、外经比率j的定义和国民收入Y=价格P*经济总量Q,我们有:

A*h=j*k*P*Q

其中:A为国际收支差额,h为汇率。因此我们有各项指标的增长率关系式:

dA+dh=dj+dk+dP+dQ

要保持经济平稳增长(如dQ>8%)、国际收支基本平衡(如国际收支差率0.098由高顺差率区到中顺差率区即-59.2% 由此可知:①必须首先明确宏观调控政策目标,尤其是在世界金融危机时期;②货币政策仍然是当前宏观调控的关键;③国际收支差率变化空间大,说明国际收支平衡问题影响巨大且弹性空间大;尤其是在世界金融危机、经济出现拐点时期国际收支差率将会发生巨大变化,国际收支平衡问题极其重要;④对外经比率影响大的是出口依赖型经济增长方式,其中两头在外的出口加工贸易也对国际收支差率影响极大,改变这种经济增长方式才是实现宏观调控的有效途径。这是总量问题通过结构调整来解决的根本转换点。 (二)宏观经济调控政策的主要依据 西方各国的经济政策目标一般遵循“币值稳定→充分就业→经济增长→国际收支平衡”的思路来进行,国际收支平衡通常被放在最后的位置而被忽视,在国际收支平衡与其他目标发生冲突时,往往以牺牲“国际收支平衡”这项目标以求得其他目标的实现。 我国宏观经济政策目标基本上也是经济增长和充分就业、币值稳定、国际收支平衡。对于在世界金融危机时期的宏观经济调控政策目标,我们首先需要明确以下的认识:一是反周期、反危机是长期调控原则,因为经济日益全球化、虚拟化和政治化加剧动荡和危机;二是防通胀是长期的任务,因为有竞争压力主导的经济快速增长和国内外充裕的资金推动;三是国际收支平衡、汇率稳定是长期的需要,否则经济可持续快速增长缺乏长期的基础条件;四是储备资源是长期的战略,因为资源日益减少而资源又是经济可持续发展的必要前提;五是扩大内需是长期的趋向,因为应该在激烈竞争中摆脱外需的制约,同时正如西方国家经济发展到一定水平将会逐渐形成消费水平提高而国际收支顺差减少的趋势。六是优化经济结构是经济发展的永恒主题。每一次世界金融、经济危机,不仅需要应对危机减少风险损失的政策措施和经过反思纠正失误、消除祸根,而且还往往伴随着一场深度的产业转换、结构调整、技术革新。这次空前的危机也不例外。这些是我们制订宏观调控政策目标和进行政策搭配的依据。 因此,中国宏观调控政策的长期目标应该是根据反周期、防危机、防通胀的调控原则和扩内需及其与之相适应的产业升级和结构调整的要求,把控制国际收支差率作为经济增长的一个约束条件,实现国际收支平衡约束下内外均衡的经济可持续增长。宏观调控所追求的长期目标是相对稳定的,长期目标是制订短期目标和进行当前政策搭配的依据。针对当前世界金融危机,中国宏观调控政策的短(中)期目标是:“保平衡,扩内需,调结构,促增长,防通胀”。其中“保平衡”就是在世界金融危机情况下保经济平稳,实现包含国际收支平衡在内的内外均衡。 (三)国际收支平衡及宏观经济调控政策的搭配 中国实行浮动汇率制的人民币处于升值趋势和资本项目管制且市场体系不健全,对于复杂多变的形势、多政策目标及其多约束条件,我们需要科学地搞好五个结合:一是短期政策和中长期政策的结合。我国宏观调控政策短期目标应体现“抗风险、自消化、抓机遇”的特征,长期目标则体现“稳起步、大变革、快增长”的特征,在政策实施中应有机结合起来,相机抉择,保持政策的前瞻性,从容应对世界金融危机可能向好的、也可能向坏的方面演变,从容迎接金融危机可能引领全球和中国进入新的大变革时代。二是国内政策和对外政策的结合。即宏观经济政策四大目标的结合,目前要把国际收支平衡放在首位,使国际收支差率控制在中、低顺差率区;通过内外政策的搭配,化解内外均衡的冲突。三是总量政策和结构政策的结合。虽然总量控制是当务之急、结构调整是缓慢过程,但目前就应着力结构调整、产业转换及其技术革新,由被动的需求结构变化到主动的需求结构调整、由需求结构转变到供给结构的调整。四是宏观政策和微观政策的结合。要使地方和中央的目标一致,企业、银行、政府的目标一致,防止地方、企业只求增长、不顾宏观利益和长期效益的倾向,对进出口、引进外资、信贷、物价等各方面不可偏颇和各行其是。五是外汇政策和其他政策的结合。保持国际收支平衡和人民币汇率稳定,调控国际收支差率和外汇储备率,外汇政策是重要方面,但其作用主要在外汇兑换环节,因此,其他政策如贸易、外资、外债等前位环节的政策也是重要的,应该配合实施。 三、保持国际收支平衡及宏观经济调控的政策建议 (一)实施积极的财政政策和谨慎的货币政策 由于稳定出口和增长、鼓励个人消费均需要低税,而来自普遍陷于困境的企业、重挫的股市和萧条的房地产业等方面的税收减少,宽松的财政政策是难以为继的,赤字政策在危机时期是风险很大的。因此财政除了对十分必要的基础设施和优先扶持的主导产业投入外,应主要用于民生、刺激内需尤其是消费、促进内部循环。鉴于国内外资金面十分宽松而经济增幅难于很快提升,防止滞胀是当前金融危机时期的重要问题。因而实施货币政策要审慎、由偏松到偏紧,关键在于保持信贷投放的有效性,将其重点用于产业结构调整和技术革新,切不可流入股市和房地产。当世界金融危机见底和消除后才可能实施平衡节余的财政政策和积极稳健的货币政策。 (二)在实施低水平的国际收支平衡政策的同时,对内实施适度投资和扩大消费的政策 实行低水平的国际收支平衡即国际收支总规模较小的平衡,这在其他经济总量指标仍然相对较高、尤其是外汇储备较大的情况下是有利而安全的,这是防范世界金融经济危机可能继续深化而带来进一步冲击的策略性措施。2007年我国外经比率即国际收支总额与国民生产总值之比1.26较高,这种经济增长的依存度过高是有风险的。为此,需要转变出口依赖型的经济增长方式,改变出口加工贸易为重的格局(并能减缓国际收支差率过快下滑而有利于维护国际收支平衡)。正因如此,只能通过国内(实体)投资和(个人)消费来弥补。因此当务之急还是重点扩大消费,提高基础性的消费水平。增加农业投入以促进农村消费;把扩大消费相关的产业发展作为一个新的经济增长点,增进对此投资。

(三)实行国际收支结构和产业结构调整政策相结合,促进内外均衡

必须调整产业政策,淘汰一些落后的、严重过剩的生产能力,优化进出口商品、利用外资项目、对外投资的结构,通过高效能的出口和进口及其相对平衡来促进国际收支结构和产业结构的调整。通过支持科技研发、技术革新来促进产业转换、升级和完善产业链,着力于技术含量高、附加值大的精加工产品的出口;通过扩大进口来支持这些产业发展和促进内需扩大的相关产业发展,并不断促进进出口平衡。需要组织积极的对外投资尤其是直接投资(并以此带动劳务输出、促进就业)促进资本项目相对平衡和弥补我国产业结构的缺陷,逐渐实现以投资收益顺差不断增加来弥补贸易顺差的不断减少。

(四)在世界金融危机时期对外汇坚持必要的管制性调控政策,对贸易实行必要的扶持性和保护性政策

继续树立外汇收支均衡管理理念,加强资本项目管理,强化对跨境资金流动的监管、防止投机性资金的冲击带来更为不利的影响,结合平衡要求战略性地组织对外进行有价值的实业投资,对人民币走向世界不必急于求成,处处体现我国经济利益和安全原则。在贸易政策方面,继续实施出口退税的补贴措施,增加对出口企业的扶持以避免出口过快下滑,但对资源类出口实行限额;不断加大对重要物资(如石油、黄金、资源、能源)的进口,通过进口来支持扩大内需所进行的产业转换和结构调整,运用一定的进口配额和限额手段换取出口贸易障碍的和解、防止进口对民族经济的冲击。这既是通过加强外汇收支管理以调节国际收支,又是适时主动地减少一定的国际收支顺差和外汇储备,降低国际收支差率、外汇储备率、外经比率,是有利于促进国际收支平衡、减轻外汇储备风险、实现内外均衡的。

(五)保持汇率、利率和物价稳定,促进国际收支平衡和经济稳定发展

汇率、利率和价格是重要的经济杠杆,都是政策调控和市场调节相结合的手段。汇率、内外资金利率差、价格差,是影响国际收支平衡的重要因素,无论在短期还是中长期,均需要保持汇率、利率和物价稳定。尤其是近两年人民币汇率升值使汇率对进出口和国际收支调节的边际效应逐渐增大,但汇率继续升值在当前对企业进出口、国际收支和外汇储备就会变得越来越不利。实施稳定的汇率、利率和价格政策也是稳定我国证券市场和房地产业、稳定资金而避免大量出逃和稳定经济发展的需要。

参考文献:

[1]郭丽.国际收支“双顺差”原因分析[J].大连海事大学学报(社会科学版),2008,(10):59-61.

[2]薛亮.汇率变动、经济转型与国际收支平衡[J].青海金融,2008(4),15-18.

(责任编辑 刘西顺)