如何提高初中新生的语文阅读能力

陈旭辉

《全日制义务教育语文课程标准(实验)》指出:“语文课程应培养学生热爱祖国语言的思想感情,指导学生正确地理解和运用祖国语言,丰富语言的积累,培养语感,发展思维,使他们具有适应实际需要的识字写字能力,阅读能力、写作能力、口语交际能力。”为实现语文课程“全面提高学生语文素养”这一基本理念,首要的是在阅读实践中培养学生的阅读与写作能力。学生对各科知识的学习都离不开阅读,学生正是通过阅读各种资料收集信息、接收知识、养成能力。苏霍姆林斯基指出:“凡是没有学会流利地有理解地阅读的人,他是不能顺利地掌握知识的。”

一、初中新生的语文阅读现状调查

笔者在所任教学校的七年级学生中,进行了一次人数为360人的阅读现状随机问卷调查。结果如下。

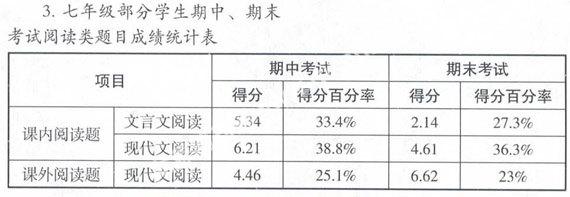

分析以上数据,可以得出鲜明的结论:①大部分学生甚少阅读,只有极少数学生偶尔阅读或经常阅读;②学生课外阅读状况比课内阅读更差;③课外读物中,课程辅导类和漫画娱乐类书籍比文学类书刊的阅读状况要好一些。

从上表可以得知: ①绝大多数学生的阅读还停留在肤浅的层次。②只有极个别的学生能实现自主钻研。

由此表可见,阅读对象的偏差、阅读方法不正确等因素直接导致学生阅读效果不理想。

4. 造成这种阅读局面的根源。在与被调查学生的了解中得知,学生阅读时间少、阅读文本少、阅读指导严重滞后是造成这种局面的根源。其中阅读指导的缺乏更是导致语文阅读质量低下的直接原因。

二、如何提高初中新生的语文阅读能力

1. 加强学生阅读兴趣培养,让学生由“要我读”到“我要读”。兴趣是最好的老师。实践证明,学生在学习生活中,兴趣起着重要作用。一个学生的阅读兴趣的高低,决定了他注意力水平的高低,也决定了他思维能力发展的快慢。培养阅读兴趣,让学生自发地大量阅读是培养学生阅读能力的有效途径。

第一,结合课文教学,由课内阅读向课外阅读延伸、扩张。如学过了安徒生的《皇帝的新装》之后,要求学生课外阅读《安徒生童话选》;学习鲁迅的《社戏》可以让学生对比《故乡》。这种延伸性的阅读,不仅可以巩固课内知识,而且能够扩大知识面,有利于学生发散性思维能力的形成。

第二,根据不同学生的兴趣爱好,有针对性地推荐课外读物。学生因性别、性格、爱好、心理特点等方面的差异,阅读兴趣各有不同。教师推荐课外读物应注意因人而异,喜爱文学的可多推荐一些中外名著;好奇心强、对理科知识兴趣浓厚的可多推荐《十万个为什么》等科普读物;对政治、历史感兴趣的则建议他们多读一些名人传记,等等。

第三,阅读容量要适当,循序渐进。在向学生推荐的读物中,既要注意与学生的阅读能力相适应,又要注意不能一次要求太多,这样学生才能读得了,读得好。如果让学生望而生畏,其结果只能是适得其反。

第四,不断激发、深化学生的阅读兴趣。初中生年龄较小,兴趣来得快,消失得也快,教师应围绕读书活动采取诸如手抄报、故事会、表演、竞赛等多种形式,不断激发学生的阅读兴趣,使之得以巩固和提高。

2. 加强阅读方法的指导。古人云:“授之以鱼不如授之以渔。”西方也有类似的论述:“掌握了正确的方法等于成功了一半。”浩如烟海的资料文献,教师是永远也讲不完的,只有教给学生一定的学习方法,培养他们阅读的能力、自学能力,让他们借助一定的工具,自己去探索、辨析、历练才能得益。引导阅读的方法和途径很多,技巧也不少,教师应在学生阅读之前及时加以传授。应该让学生掌握“速读”与“精读”这两种方法,并做到二者的有机结合。一篇课文开始应通读浏览,了解文章的主要内容,体会文章的基本思想感情,然后开始“精读”,精读的时候要随时圈点、勾画、批注、摘抄,做到“不动笔墨不读书”。关键的词句,精美的词语,生字新词应圈点、勾画,疑难之处,心有所感的地方,应批注。这种阅读方法要在教师具体反复的指导下,学生才能逐步掌握。

3. 指导学生课外阅读,拓宽学生视野。《义务教育语文课程标准(实验)》指出:“七-九年级阶段学生要广泛阅读各种类型的读物,课外阅读总量不少于260万字,每学年阅读两、三部名著。”课外阅读既可以拓宽学生视野,增加积累,又可以提高学生的语文素养,为其终身的阅读和写作奠定良好的基础。当然,对学生的课外阅读,教师同样应该给予必要的指导。

第一,指导学生选择书籍,推荐优秀的课外书。开卷未必就有益,读书要有所选择,只有读好书才能陶冶情操、净化思想、提升修养、扩大知识面。所以,教师要向学生推荐思想健康、知识性强、有益于学生健康成长的文质兼美的书籍刊物。

第二,指导学生做好读书笔记。“笔记不但可以加强记忆,而且使人精明”,所以,教师应该让学生养成做读书笔记的习惯,养成读书时摘抄好词佳句、记录读书心得的习惯。

第三,指导学生写读书心得。语文教学强调的是读写结合。学生通过课外阅读、博览博闻强记,开阔了视野、积累了知识,“厚积”自然就“薄发”了。所以,教师应指导学生写好读书心得。

责任编辑黄日暖